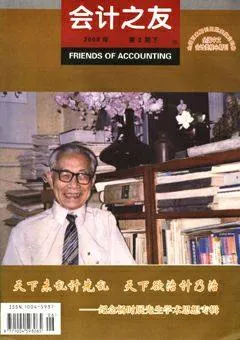

1997年杨时展先生印象

到2007年10月,恩师杨时展先生离开我们已经整整10年了,浙江财经学院在先生的故乡绍兴召开纪念座谈会,我有幸参加,聆听大家的发言,不禁感慨系之。

我是1983年5月认识先生的,尔后多年师从先生修研学业,受益良多。在这个特别的日子里,心里总想着说点什么,但又觉得说什么都是多余的。先生留给世间的,更多的是人格上的感召力。作为先生早期的博士研究生,我介入先生的私人生活比较多,此处限于篇幅,只回忆先生在世最后一年的一些印象。

1997年3月初,先生偕夫人沈如琛女士来广州,住在他三儿子家里。那次来广州,先生的身体状况已经不好,因胆囊有问题,吃东西相当困难。先生似乎对自己将不久于人世已有预感,特别的怀旧。在广州除遍晤过去从武汉南下的原中南财经大学的故旧外,还提出要去深圳看望其他弟子。

时值三月,红棉花开,我们全家及原在江西财大任教的王雄陪同先生夫妇俩专程前往深圳。那时我们同学几个生活虽然不是很富足,但都还过得去,为了先生的寝食条件好一点,本打算安排住高档些的酒店。无奈先生依旧要简单,坚持不住好的酒店,最后住进深圳中旅学院的招待所。他问我招待所的价钱,我回答每间房60元一天,先生说这样很好。在深圳几天,他哪个旅游景点也没有去,大部分时间都在跟弟子们交流。就象当年还在学校那样,他关心着弟子们的工作、学习,还有生活上的事,临别时都要叮嘱几句。

从深圳回来后,我因去英国进修,便向先生辞行。不久,他也回武汉去了。

四、五月间,我听说先生曾病重入院,并一度病危。八月中旬,我从英国结束进修返回广州,随即赶去武汉看他。先生见我,象是阔别重逢,非常高兴,坚持要我住在他家。晚上,先生从书房给我找来一本陆健东写的《陈寅恪的最后二十年》,过了一会儿,又给我送来张紫葛写的《心香泪酒祭吴宓》,并嘱我先读后一本。

其实先生此时已经病入膏肓,主要靠药物在维持。但先生非常坚忍,从外表上一点也看不出来。后一天,我陪他去学校的卫生室打吊针,坐在病床边上,我向先生聊了一些个人的见闻和看法,先生却对我说出自己身后的一些安排。他很清楚,自己已临近人生的终结。那次长时间的师生交谈,让我记起1985年春先生前夫人秦曼清女士遗体告别后,先生躺在自家小阳台的竹椅上,我坐在他身旁的小凳,听他讲述早年经历的情景。两次长谈,都是在先生极度困难的时刻。只不过,上次还是在春天,这次却已是秋季了。

九月间,先生再次病重入院。我再次去武汉探望他时,他已经不能交谈了。这是我最后一次见到先生,虽没能再交谈,但能在先生困难时陪伴他,是我的荣幸。不久,他离开了我们。

先生逝世后,我请厦门大学余绪缨教授作序,中国财政经济出版社出版了先生的遗著——《1949~1992年中国会计制度的演进》,并写了后记,以作为对先生的追念。●