党国英 透过土地流转看农村制度改革

刚刚结束的党的十七届三中全会指出:“我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻,进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。”这可以说是吹响了新一轮改革的号角。

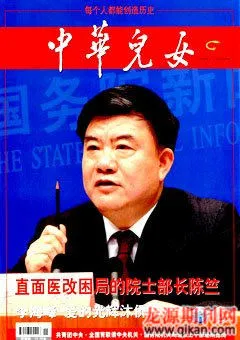

在大环境的影响下,“土地”成为新近以及未来相当长一段时间的“关键词”,中国社会科学院农村发展研究所研究员、宏观所所长党国英也空前忙碌起来。境内外媒体的频繁约访让他应接不暇,偶有抱怨之余,他还是尽其所能认真、严谨地为来者解读国家新一轮农村改革方案对土地、农村、农民可能产生的影响。因为这种关注,是他作为一名长期研究农村问题的学者所希望看到的。

土地流转与农村改革潮流相符

“土地流转”并非新词,但其真正引人注意还是在最近几年。按照专业解释,土地流转指的是土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。但是作为土地制度改革中一项关键内容,土地流转在实际操作中的应用范围与限制成为各方关注的焦点。

那么,现在土地流转改革的时机成熟么?现有环境下,放开产权,会不会出现很大的问题?

作为农业经济学研究学者,党国英主要业务专长就在于农村制度变迁问题研究。自1997年开始,他先后发表《中国农村社会权威结构变迁与农村稳定》等一系列论文,对农村改革方面的一些问题进行论述。对关于土地流转的一些担心,党国英首先从土地流转与农村改革的经济发展大背景讲起,予以解释。

在我国,农村改革从土地改革开始,或者说,从搞承包制开始,这是毋庸置疑的。在这个过程中,解决了农村的温饱问题。但是,解决温饱之后,单单依靠土地承包制度已经无法进一步提高农民收入,也不能促进农村经济发展。“这就需要与农村改革和其他的配套措施。使得城市化步伐有所加快,使农村的规模经营的水平有一定的提升。使得农民的生产方式发展根本的变化,使得他们实际有效工作日延长,这样才可能提高他们的收入,才可以缩小农民和城市居民的收入差距。”

党国英讲到,农村改革开放30年,解决了中国人的吃饭问题,还大大丰富了人们的生活,这是一个奇迹。但是,这个奇迹发生的过程,也可以分为两个阶段。以上世纪90年代初期为界,此前中国农业获得快速发展;之后,我国农业领域资本投入在增长,劳动投入和土地投入却在下降。第二个奇迹之所以引人关注,是因为这一奇迹的产生不仅是劳动力投入的结果。制度在其中发挥了重要的作用。因此,在改革开放进入第30个年头,更应根据新形势,调整农村土地制度等相关制度,以确保改革的轮子持续滚滚向前。

2006年,《全国土地利用总体规划纲要(2006~2020年)》提出了坚守18亿亩耕地红线的目标。随着“十一五规划”的制定,18亿亩耕地红线正式成为土地管理与宏观调控的国策。“18亿亩”,成为一条底线,也是一条分水岭。各界对土地流转与耕地面积的担忧,也随之增加。

在党国英研究的过程中,“倾听”也是他获取信息的重要方式。上网倾听百姓对土地改革的困惑和期待,通过调研知晓广大农民对政策的需求,都让党国英的研究更加有的放矢。通过不同渠道,他发现,社会各阶层对土地流转规范性问题多有不解,也是他特意在不同场合,对“土地流转”的必要性和作用加以阐释。

党国英解释道,现有法律也允许农民流转,农民的土地可以承包地,在农民之间可以出租、转让,甚至可以无偿由别人使用、转包,也就是说现有的政策并非不可以流转,而是要在现有基础上加强土地流转工作,进一步促进流转。党国英将之归结为两个方面的问题,其中之一,就是农村集体所有的建设用地流转,的确是现有法律给予它很多限制,这种限制不利于盘活土地的存量,不利于有效利用耕地,所以要在农村集体拥有建设用地上要做一些改革,使流转的范围和方式有一个积极的变化,让集体拥有的建设用地成为真正的一种市场化的要素。建设用地起来已经被一些企业,乃至被一些个人在使用,这不存在两极分化的问题。

“土地流转的方向是确保农民的土地财产权。”这是党国英涉及这一问题时一直强调的。土地流转放活之后,一个城里人可以租几千亩,甚至上万亩的地,他自己不耕作,雇佣原地居民在耕作,这样就出现住在城里人是“大地主”,如果政府不去强制规定,这种情况是不容易发生的,有一些地方政府为了推进所谓的“规模经营”,通过各种政府的权力资源,因为农民懵懵懂懂,他们很有可能把这块地转别人手中,出现“大地主”。我们国家的确很大,的确有一些地方政府会搞这样的事,恐怕要有一个提前的考虑。

党国英说:“只要管住规划,流转将有利于保护耕地,不会对耕地构成威胁。”同时,党的十七届三中全会中关于土地流转的政策,主要侧重于非建筑用地方面。在建筑用地方面土地流转已经政策不断成熟的农村改革过程中,这样的探索不啻为对农村改革三十年来的一种肯定。

在这个过程中,既不能冒进,也不能等到把所有的配套措施都搞成熟了再施行。党国英讲到:“很有可能在放开产权时做一些工作,使得法治环境可能会暴露出自身的问题,再反过来去改变法治环境,可能在某一问题上,这个方面走得快了,另外一个方面问题就出现了,但是社会的进步就是这样一个,多种因素反复交错,反复影响的过程,现在在农民土地流转方面,我们进行一定程度的推进,但是有一些问题突出了,再去解决其他的问题。”

不要把私有产权看成是“为非作歹”的一件事

2008年9月30日,胡锦涛在即将召开党的十七届三中全会之际,深入土地承包制的“发源地”安徽凤阳小岗村考察时,指示土地承包将“长久不变”。从“长期不变”到“长久不变”,反映的是国家对土地承包制的鼓励和农村土地制度改革的推进。在这一环境下,土地“永包制”再引热议,“永包制”与土地私有的论争也不断。

党国英,正是土地“永包制”提出第一人。

早在1997年,党国英曾论述“永包制”问题,其时曾一石击水。时至今日,十年之后,“土地制度改革”已成为流行词汇,全社会都在关心这一问题,过去一直急迫呼吁农村土地制度改革的党国英,却在热潮中冷静下来。

党的十七届三中全会之后,党国英撰文《推进农村改革的12个挑战》,其中很大篇幅落墨于此。在文中,他将自己的担忧和呼吁归结为几个要点:“改革要搞,势在必行,但要守住几个原则,第一,要讲公正,不要把改革变成少数人侵害农民长远利益的机会;第二,要讲效率,不要在微观机制上降低土地资源的配置效率;第三,要讲国家粮食安全,要守住18亿亩耕地的红线。”

在研究土地制度的过程中,党国英不但关注、研究中国历史上的土地改革,同时着重研究了外国的土地制度和土地改革。他发现,即使在外国,对农民的私有土地也有很多制约。因此,在这一问题上,不能把私有权看成绝对私有,而公与私的界限也在模糊。

在经济学中,将物品分为将公共品和私人物品,公共品需要搞共有财产,私人物品则为搞私人产权,党国英用经济学角度对这一问题进行分析时指出,“这当然只是一个总的说法。其实公共品当中有一些我们也未必就一定需要公共所有。”

就土地问题而言,党国英一直主张总体要实行多元化的土地制度:“该国有的可以国有,该集体所有的就集体所有。在一定历史时期,该私有的又可以私有。”党国英注意到,北京2008年建设用地招拍的时候,就有一个人以住房开发的名义拍到一块地,他就相应地享有这块地70年的使用权。而现有法律规定,70年后,合同继续延续,如果这个人盖了房子以后,转给新的房屋主人,这些业主对土地的使用权也是永久性的。党国英认为,“其实,按照我们自己的理解,我们现在的城市土地已经有私人所有的某种性质,所以,这个时候,你将城市土地是国有地,其实这个国有产权是被名义化的,真正使用权是长期由私人所有,按照马克思的说法,这样的使用权在经济意义上看的话,其实具有私人的性质,看一个所有权,不仅仅要看它法律上的意义,还要看经济上的意义。”

中国农村土地制度改革是一个渐进的过程

时隔三十年,农村又一次走到改革舞台的中心。农村改革关乎改革全局,无论是土地、劳动力等要素时常的改革,还是建立全国统一市场。保障粮食安全的改革,离开农村,离开城乡协调,改革不可能进行下去。当下正值全球性金融危机此起彼伏、全球经济增速放缓的关键是期,启动和刺激内需是我国应对危局、转危为机的关键所在,而农村正是内需有待开垦的处女地,通过改革使农村土地、宅基地等资源货币化,可以有效地增加农民收入,促使农民从土地上走出来,促使资本向农村流动,从而提高7亿农民的收入。

在这样的大环境的影响和相关政策带动下,经历了30年风雨历程的农村改革进程,将以怎样的姿态继续向前发展?根据党的十七届三中全会的精神,党国英就这一方面的有关问题进行了分析。

中华儿女:现阶段深化农村土地制度改革,跟过去相比有哪些有利因素?

党国英:我们和过去相比有几个有利的因素。一,国家规划的能力比较强,比如说基本农田和农地政府有规划,这样的农地的价值,如果要交易市场价格会很低,不至于成为投机的对象,当然我只说法律如果落实得好,不容易成为投机的对象。二、农民的几项社保工作搞得比较成功,一个是农村新型合作医疗,第二,是农村医疗保障。这些措施造成,农民不至于因为天灾人祸,特别是因为家里人得病而卖地,我说的“不至于”是相对而言,我们现在这个保障程度还不是很高这是事实。我们进一步进新型合作医疗的发展,推进农民社会化养老,更好地去做农村的最低生产保障这项工作,基本上可以防止农民因为日子没有办法过,而把地卖掉。

中华儿女:大家都知道,虽然30年来我们农村改革开放取得了很大成绩,但是同时我们也深知未来深化改革的艰难。您在《推进农村改革的12个挑战》一文中列出了未来一个时期农村改革方面需要重视的12个问题,那么归纳起来,我们将会面临的风险主要有什么?

党国英:我认为三种情况可能会造成风险。第一,如果我们的城市开放程度还不够,二元体制还不能打破,会给土地流转带来问题。第二,害怕地方政府强制去搞规模化经营。第三,农村社会保障没有进步。这三种情况下,就会带来土地新一轮改革的风险。当然,这三个条件也不是一蹴而就的。我自己希望,随着这三个条件的改进,土地流转市场可以随着这三个条件的变化而去深入改进。

前不久有网友向我提问时,用的人称是“你们”“我们”,我则跟他讲,不是“你们”、“我们”,而是“咱们”。

中华儿女:在继续推进土地改革的道路上,我们将怎样保证土地流转的公平公正?

党国英:概括地说,限行关于农村土地的法规有这样的特点:在法规的抽象意义上看,农民拥有强度很高的土地财产权,但是从实际经济关系看,地方政府和村集体的掌控者却有强度很高的土地控制权。正是由于这个特点,地方政府的实际权力被放大了。

如果从制度上解决这个问题,不论是城市土地还是农村土地,我认为总的思路应该是“放开产权,关注规划”。

同时,几大措施要在现有基础上继续跟上,一个是城市要向农民开放,解决农民户籍问题;农村的社会保障水平要提高,譬如新型合作医疗、最低生活保障、社会化养老等问题。我一直强调一句话:土地流转是一个渐进的过程,不要浪漫,不要过激,不要为政绩去搞强制。

中华儿女:新的土地改革对农村经济的长期发展将起到怎样的作用?

党国英:我想这个问题的确是很值得回答,也是很多人所关注的。

我认为,农村的发展一定要有一整套的政策去协同。土地政策只是一个方面,我自己认为,深化土地改革在目前它的政治意义比经济意义还要大,为什么这样说?我们现在的承包体制对于鼓励农民生产粮食作用仍然是比较大的,其实,保证农民土地投入获得回报,土地的使用权30年都不需要,七八年可以解决问题了。我们为什么现在讲30年不够,还需要长期承包,是因为这30年没形成一个强烈的国家对农民土地权益进行保护的一个姿态。而有了一个保护的态度,发育出一个法治的环境,就可能减少农村的土地纠纷,从而有利于农村社会稳定,这是一个方面,这样一个政策,对于短期内增加农民收入,对于粮食增产,可能效果不大,甚至有可能还造成粮食的减产。‘但是长期看来是必不可少的,所以提“永包制”或者说包100年,表明国家对农民土地财产权进行保护的一个态度。

文字编辑:华