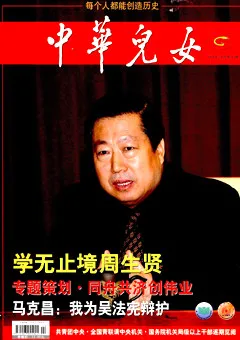

栗智 在党徽下践行亲民誓言

2006年11月13日,新疆维吾尔自治区昌吉州党委书记栗智就任乌昌(乌鲁木齐—昌吉州)党委书记、兼任乌鲁木齐市委书记。这位18岁当兵到新疆的安徽人,扎根新疆40年,在党的关怀下和人民的拥戴中一路走来,成为乌昌一体化这一国内区域经济创新模式的首位领导者,背负起历史的神圣使命、上级领导的嘱托和乌昌两地百姓的期望,带领各级干部群众正式踏上了开创美好前景的新征程。

从乌昌经济一体化到乌昌一体化,机会千载难逢

2007年9月,党的十七大召开前夕,国务院通过《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》,即国务院32号文件,指出新疆要实施四大战略,而其中第三大战略就是实施南北互动,优化沿天山北坡经济带的经济环境,加快推进乌昌一体化。

由此,实施了3年的“乌昌经济一体化”全面提升,开始“乌昌一体化”进程。“从乌昌经济一体化到乌昌一体化绝不仅仅是简单的两个字的差别,它充分表明了中央对乌昌经济一体化战略的肯定,也是完全符合十七大报告精神要求的,乌昌地区迎来了一个千载难逢的历史发展机遇。”曾任昌吉州党委书记的栗智,熟谙乌昌两地情况,闻得喜讯,内心的喜悦难以抑制,更加感到中央对乌昌地区创新举措的高度关注和支持。

乌鲁木齐市、昌吉回族自治州同处天山北麓、准噶尔盆地南缘,经过多年建设和发展,乌昌地区在全疆经济社会发展中已占据举足轻重的地位。然而,由于行政区划的阻隔和利益格局的限制,乌鲁木齐市的区位、资金、技术优势和昌吉州的土地、矿产等资源优势无法实现有效互补和集约利用,很大程度上制约了两地经济的快速健康协调发展。乌昌地区经济社会发展的现实矛盾和未来发展的实际需求,对乌昌经济融合发展提出了新要求。

“在中共中央政治局委员、自治区党委书记王乐泉的战略意图指导下,2004年底,自治区党委、政府顺应历史潮流,站在全国和新疆经济发展全局的高度,与乌鲁木齐市和昌吉州党委与政府、乌昌党委一起,借鉴欧盟等经济一体化发展的成功经验,作出了‘在不涉及乌昌两地行政区划调整的前提下,成立乌昌党委,加快乌昌经济一体化’的战略决策。”乌吕地区成立的背景和全部过程在栗智的脑海中历历在目。这是一项前无古人的科学的重大的战略决策,是对国内区域经济发展模式的探索与创新,是解决乌鲁木齐市未来发展方向、不断壮大乌昌地区综合经济实力、培育天山北坡经济带的根本途径。

按照“规划统一、市场统一、财政统一”的原则,乌昌经济一体化推行三步走战略:第一步,撤销并合并乌鲁木齐市东山区和昌吉回族自治州米泉市,组建米东新区;第二步,把乌鲁木齐市高新区和经济技术开发区建立区外园和园外区;第三步,在米东区“实验田”成功的基础上,认真贯彻国务院32号文件实施乌昌一体化。

栗智介绍,第一步已经完成。现在,乌鲁木齐的高新技术开发区和经济技术开发区,正在快速向昌吉州有利于发展工业经济的区域推进。这种被栗智和当地人称为“园中园”“园外园”,或“区外园”的经济区,只要是开发区、高新区审批建设的,一律享有同样的政策。新加坡丰益国际有限公司已在昌吉州建成投产的工厂2007年效益非常好,公司董事长郭孔丰在与栗智座谈时,欣喜坦言非常看好企业在新疆的发展前景,正在考虑在此增加投资项目,“基本已达成意向。”截止2007年,乌昌地区已有3个国家级开发区,6个省级经济园区,新疆排名前50的工业企业,五成以上集中在该地区,新疆近八成上市公司在这里落户。旅游、农产品加工、冶金等第二、三产业不断快速发展。

2008年,乌昌财政将实现全面统一。这将使两地资源优势与财力集中优势实现更有效转换,实现“一加一大于二的集聚效应。”总结分析乌昌经济一体化3年来的实践,栗智坚信,乌昌一体化顺应历史潮流,党委、政府一定能带领各级干部群众,努力克服思想认识上和体制机制上的障碍,尽全力打造一个中心、东西两翼工业长廊和“十大产业集群”,实现乌昌地区新型工业化,尽全力让改革成果惠及全体百姓,提高人民生活水平,实现乌昌经济社会的跨越式发展。

创思路,重帮扶,万名干部下社区做人民公仆

栗智曾因“小商小贩都是宝”的创见和“上访八成有道理、更不能把其视为刁民”的信访工作指导思想,被群众誉为“亲民书记”。升任乌昌党委书记后,栗智既往风格不但没有变化,反而更加注重倾听百姓的心声。

在上任一个月后,为了更好的提高党政机关服务于民的水平,更准确地了解百姓心里想的是什么,最急于解决的问题是什么,栗智提议市委决定“问民愿”——向全市人民广泛征求意见,畅所欲言,建言献策,此举共收到各方面好的意见580多条,再度引起老百姓热烈的反响。

“万名干部下社区”是栗智任乌鲁木齐市委书记后,结合在昌吉州任党委书记时实施干部“下乡驻村”、“进厂驻企”活动的基础上,转变作风,关注民生的又一创新举措。活动计划从2007年开始,连续三年各派3500名机关干部下社区,在基层实践中学习、探讨社区管理模式,摸索出富有乌鲁木齐特色的“为人民服务、寓管理于服务”的城市管理先进经验,并确定2007年为“规范建设年”,2008年为“民主管理年”,2009年为“和谐发展年”。

在栗智看来,党的根本宗旨是全心全意为人民服务,党员领导干部必须担负起自身责任,牢固树立公仆意识,扑下身子、深入基层,实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。“近十年来,乌市经济发展、政治稳定、市场繁荣,为今后乌市的发展打下了坚实的基础。我将团结全市各族干部群众,集中各族干部职工的智慧,时刻把全市各族干部职工的利益、疾苦、冷暖挂在心上。扎实推进乌昌经济一体化,认真贯彻乌鲁木齐市党委关于财政、规划、市场三位一体的战略决策,不断增强乌昌地区的经济实力,把乌市建设得更加繁荣、富裕、和谐。”

栗智深知,乌鲁木齐是城市化率较高的城市,95%的人口分布在城市社区,构建和谐首府的难点在基层,重心在社区。因此,“万名干部下社区”从一诞生就具备了重大的现实意义和深远的历史意义。他满怀激情地说。“我们每一位领导干部都是人民的儿子,儿子不为民办实事就是不孝子孙。当官不是为了做老爷!”

开展“万名干部下社区”活动重要的是加强城市基层组织建设、构建社会主义和谐首府的客观需要,也是加强干部队伍建设的有效途径和维护乌鲁木齐社会政治稳定的重要举措。万名干部下社区,是变政府的管理职能为服务职能的一项具体举措,通过力量下沉、权力下放、责任到区、落实到人,打牢基层组织,帮助解决那些老百姓最关心、最直接、最实际的问题。同时,这也是不断巩固党的执政基础,提高党的执政水平,强化党的执政能力,优化党为人民服务的方法方式,密切党同人民群众的血肉联系等的重大战略举措。

身兼乌鲁木齐市委书记的栗智,在活动中亲自带领万名干部下社区,为认真贯彻落实党的十六届六中全会精神,为实现市委九届二次全委(扩大)会议提出的“力争到2007年底,全市所有社区均达到全国社区建设示范城基本标准”的目标,为进一步加强社会建设和管理、构建社会主义和谐首府,布局筹谋,率先垂范,奉献着自己的激情与才智。目前,活动开展近一年来,各级党委、机关和下派干部围绕年度主题,全面落实“十帮助十促进”的工作任务,取得了成效,赢得了群众的拥戴,这使栗智感到宽慰。

一手用乌昌经济一体化实现乌昌两地经济社会的繁荣,一手用万名干部下社区护航乌鲁木齐的城市管理与建设。栗智,这位乌昌经济一体化战略的探索者、组织者、实施者、见证者,一如既往地奉行着“从群众中来,到群众中去”的办事原则,以过人的精力、亲民的爱心、超前的智慧、务实的作风、创新的精神,践行着一名共产党员“对党中央负责”,“为人民服务”的宗