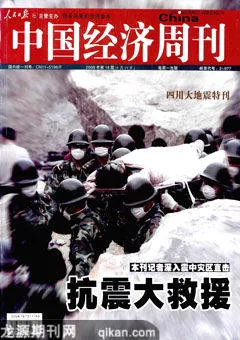

为灾区人民祈福,向救灾人员致敬

5月12日14时28分,四川汶川县发生7.8级地震。据不完全统计,截至16日16时,这次地震造成死亡人数达21500,受伤159000人,被埋14000人。当此国难,我们为挣扎在生死线上的受难者祈福。

天灾无情人有情。地震发生后,胡锦涛总书记立即作出重要指示,温家宝总理即刻赶赴救灾前线,数万人民子弟兵日夜兼程全力打通生命通道,多个中央部委迅即部署实施首轮救灾举措,全国各地民众积极展开各种赈济?值此众志成城、抗震救灾之际,我们向奋战在各个岗位上的救灾者致敬。

救灾需要政府的领导,但是,救灾绝不仅仅是政府的义务。面对如此重大灾情,企业、组织、公民等已经行动起来,都在尽最大努力践行自己的良知,关爱自己的同胞,贡献自己的力量,承担自己的责任。现在,社会性的、公共性的救助行为已经让抗震救灾成为全民救灾大行动。

能力虽有大小,爱心不分高下。救援工作开展以来,不少企业情系灾区,捐助善款迭创新高。截至5月16日17时,捐助数额较大的企业有:国家电网1.51亿元,中国网通1.51亿元,台塑集团1亿元、长荣集团1000万美元,等等。

我们之所以关注企业的捐助行为,并非仅仅是因为他们捐助的善款多,更重要的是,经过三十年改革开放,中国企业已经成长为社会架构中最具实力的组成部分,他们的声音和行为,不仅影响着市场经济条件下中国社会的价值取向,也标志着全球化趋势下中国社会的道德风貌。

我们是拥有5000年历史文明的古国,中华民族素来崇尚、鼓励积善行德。儒家思想倡导的“仁者,欲立而立人,欲达而达人”,表达的是,人只有通过帮助他人才能完善和实现自我的理念。这一理念用于企业活动,体现的就是企业的公民运动。企业的发展有赖于良善有序的社会环境,而社会环境的改良,则有赖于企业以综合的社会化发展战略取代单纯的商业化操作思路,即,在提升业绩之外,注重营建起协调的内部关系、亲和的社区关系,以及得体的公共关系。

我们注意到,面对这次灾情,尽管捐助金额比较多的主要是国有企业和外资企业,但身为改革开放三十年来主要受益者之一的民营企业,也开始纷纷伸出援助之手,蒙牛、新希望、世茂、欧普、吉利等,都捐款一千万元或更多,这体现着民企正在开始表现出与其经济实力相对称的社会意识、公民意识。

慈善捐赠的边际效用很高,可以实现政府、企业,乃至全社会的利益共赢。企业作为捐赠主体,捐赠不仅仅是一种付出;政府作为管理者,捐赠也不仅仅被看作是转移支付,从提升社会总体福利水平来考量,税收优惠、财政补助都是鼓励捐款等慈善行为的工具和手段。中国的公益事业已经起步并逐步走向成熟,中国的社会体系也正在不断走向稳固与和谐。

让我们万众一心,共克时艰,众志成城,奋战灭灾!