国家羽翼下的唐山孤儿

张 鹭

“唐山人当知恩图报,特别是震后遗孤,最知失亲之痛,备感灭门之苦,虽然有些人仍困难重重,朝夕为衣食而争,但人之爱心不会磨灭。望诸位量己之力,伸爱心之手,解羸弱之难。无多有少,多多益善,让四川的孤儿们有一点温暖,让我们的心灵不再发生余震。”汶川地震后,唐山孤儿张有路在网上发了这样一个募捐帖子。2008年5月20日,300多名唐山孤儿汇集,不到一个半小时,共捐款95111元钱。

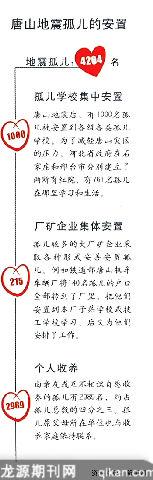

汶川大地震不仅激起了“同命相怜”的唐山孤儿的同情心,也提醒社会激活对“唐山孤儿”的记忆——32年前的那场地震,造成4204名孤儿。那些孤儿的安置以及日后的成长,无论经验和教训,都可以成为今天我们面对汶川地震孤儿时的一个历史坐标。

43岁的李宝霞一直害怕打雷。

怕打雷、怕黑,从唐山大地震那会儿延续至今,这是为数不多的让她害怕的事情。每当窗外响起雷声,她都紧张得抱住女儿。女儿不在时,她就用被子捂住头。

李宝霞并不胆小,地震时,眼睁睁地看着父母死在跟前,她都没有哭过。

32年前的那个夜晚,李宝霞和弟弟与父母睡在一个炕上。凌晨3点42分,熟睡正酣。周围的三栋三层楼房砸向自己家的平房,父母不顾一切地把她和弟弟护在身下。

父母亲其实是被闷死的。当时,她能看见父亲的鼻子和嘴里流着血,灰尘被血吸附住,将他的口鼻糊住。空气越来越少,她自己呼吸越来越困难。父母应该就是在这个过程中一点一点耗尽自己的,她这么看着,最终没能与他们说上一句话。

这时,年仅10岁的王立新在郊区大姨家,跟大姨睡一个炕。一根横梁挡住塌下来的房顶,救了她们的命,大姨丢掉了右手的三个手指。她知道父母的死讯已经是七八天以后。她回到家里原址想见父母最后一面,父母已躺在被唐山人称为“万人坑”的地方。

24万人死亡,7000多个家庭全部震亡,产生4204个遗孤,都发生在这短短一瞬。从此,他们共同有了一个伴随一辈子的社会身份:唐山孤儿。

“地震没有死,到你手里死了可不中”

地震摧毁的不光是生命和房屋,还包括城市功能和社会组织系统。

“通信、交通断绝,水电断绝,不再有商品供应和货币流通,社会系统又退回到最原始的状态,”市档案馆的退休摄影师常青回忆起地震后初期的场景,“喝水只能喝游泳池的水和坑里的水,吃饭只能靠解放军送。”

住所前的一个水洼减缓了地震波,常青所在的楼房没有倒。随后的30年,他用镜头持续追踪了唐山孤儿的成长。

与常青一样幸运的,还有时任唐山市知青办副主任的王庆珍。7月28日早上,她去位于市委机关的单位上班,机关的房子已经倒了。她在西山口找到市委副书记张乾。张乾交给她的任务是,确保地震孤儿的安全,“地震没有死,到你手里死了可不中。”

王庆珍找到杜淑哲和另外两名下属。借助各区指挥所的力量,4人组织排查。一个月后,根据他们统计的结果,仅唐山市就有3000名孤儿。

李宝霞是被父亲的单位通知到的。哥哥在地震中受了伤,只得无奈地将她和弟弟“交给国家”。临行前,哥哥说,“ 如果被送到人家家里去,就回来。”

王立新的选择要主动一些,“两个哥哥是大小伙子,连自己都照顾不好,跟着他们肯定受罪。”街道干部说能去石家庄跟其他失去父母的唐山孩子一起住,她想都没想就答应了。这个决定被她视为“这辈子最正确的决定”。

她并不知道,当时国家对于他们这些孤儿的安置是怎样的一个系统工程——8月24日晚(唐山地震一个月后),中共石家庄市委大楼内灯火通明,石家庄市委接到河北省委的通知,要在石家庄筹建一所育红学校,邢台也接到了筹建育红学校的通知。

时任石家庄育红学校校长董玉国回忆说,他在接到筹备任务的十几天内,就从171个单位调来260多人。330 0平米的教学楼日夜赶工,仅33天时间就拔地而起,市房管局党委书记亲自带队为新楼粉刷,市安装公司领导亲自督战安装暖气。40多个居委会的大娘大嫂连夜赶制出崭新的被褥,连枕套也是长征路小学的同学们拿回家用麦麸、黄豆灌满的。

在育红学校,“家庭”是一个 禁止被提及的概念

9月8日,包括尚在襁褓中的“党氏三姐妹”在内,第一列载满唐山孤儿的列车,缓缓驶进石家庄站。

他们到达育红学校后,中共石家庄市委书记亲自到学校检查洗澡水的温度和深浅,让孩子们洗澡。服装厂和百货公司的人为每个人连夜做了一身新衣。

第二天孤儿们就去参加石家庄市的欢迎大会。表演完节目,一个唐山孩子致答谢词,当他说到“爸爸妈妈都死了,是解放军叔叔救了我”,台下大人哭成一片,市委书记由于伤感过度,心脏病发作晕过去了。

设有哺育室、幼儿班、学前班、小学和初高中的石家庄育红学校实行封闭式教育,老师和学生24小时呆在一起。在这个闭合系统中,育红学校的孩子以一种更直接的方式与“祖国母亲”发生联系:他们的抚育费用由国家直接拨付。

王立新记得,自己先到衡水深县的果园,在一个用席搭成的简易棚里住了一个月,之后才去石家庄。她来时,已有两批孩子先到。至此,石家庄育红学校的500多名孩子全部到齐。

城镇孩子李宝霞则被拉到邢台育红学校——按照设想,出于保留孩子原来生活习惯的考虑,城镇孩子被安置在石家庄,郊县和农村的孩子去邢台。这里被安排了200多名孩子。

育红学校早晨6点半起床、出操,白天上课、去食堂吃饭,晚上9点熄灯。一切行动都以集体为单位。这个生活节奏一直被王立新保持到在育红学校上完高中,以至于在很长一段时间里,她眼里的社会组织方式就是集体生活,她不明白为什么老师这么大了还有父母,也很困惑为什么毛主席会有夫人。

在育红学校,“家庭”是一个禁止被提及的概念。由于害怕自己的家庭生活影响到孩子的心理,老师从来不把自己的孩子带到学校来,家就在学校隔壁的教师董玉国仍然住在学校里,只在晚上趁孩子们睡着才回家,在他们起床前又赶回来。孩子们都不知道他有个家。

王立新成家后,丈夫偶尔会埋怨她是个没有家庭观念的人。她自己也承认,“是有一点”。在购买一套130平米的房子时,她仅仅看了模型,没等丈夫看样式就把订金交了,“一个人做主惯了,从来不用跟父母商量什么的,结婚后自然也很少跟他商量”。

李宝霞的情况好一点。邢台育红学校人少,不足以建立初中班和高中班。她读完六年级,就与同学去邢台的中学读书,得以接触到社会。她的成绩不错,初一时成为当时班里仅有的两名团员之一。

她努力学习的动力并非要求上进,仅仅是为了“保住唐山孩子的面子”,“不能让邢台孩子觉得唐山孩子差”,“唐山的孩子被分到邢台的学校上学,成绩至少是在中游甚至中上游,没有排最后的”。

“衣来伸手,饭来张口”

1977年,常青带着路来相机第一次探访石家庄和邢台,对育红学校的生活条件之好非常惊讶,“当时普通人的工资也就40元,这里一个孩子的补助就有15元”。

老师们对待孩子的感情,几乎比对待自己的孩子都好。“那个年代讲阶级感情,唐山孤儿是阶级兄弟的孩子,能被挑选来照顾他们,可以说是一种荣耀,”常青说,“那时人与人之间的关系分外亲密一些。”

董玉国在《记石家庄育红学校》一文里回忆说,学生贺边辉有一次昏迷住院,郝秀霞老师心疼得落泪,用热毛巾捂热输液瓶,在医院里陪了3天3夜。

普通老百姓那时70%粗粮、30%细粮。但在育红学校,有市委书记特批的细粮敞开供应。王立新记得她那时每顿都能吃上馒头。她经常看见洗碗池边的泔水桶上飘着几个馒头。一周吃一次用来改善生活的肉肠,也被一些男生跳窗从厨房拿出来吃掉,吃不完怕被发现就把肉肠扔进下水道。