写作教学应该重在过程管理

杨继利

写作训练,作为一项系统而又复杂的工程,首先要明确训练主体,即谁在写的问题;其次要明确训练内容,即写什么的问题;然后才是形式上的问题,即怎样写的问题;因为是训练,最后还要注意写了以后怎么办,这关系到反馈评价的问题。

反思以往的作文教学,我们太关注怎么写,而忽略了谁在写,忽略了对作文训练主体的关注。没有解决写作之“源”,而只在“流”上做文章。我们的作文教学又常常走极端:要么过于随意,认为写作训练是无章可循的,至于训练的目标,训练的程序,训练的结果,均没有一个明确的指向,也没有什么衡量的标准;要么过于呆板划一,教师无视写作个体的千差万别以及同一个写作个体在不同发展阶段的差异性,习惯用单调划一的目标,单调划一的内容,单调划一的训练方法,单调划一的评价标准来规范。对写前准备,写中指导,写后反馈等一系列本是有机联系的各环节孤立分割地看待,缺乏联系意识和统筹意识。既然写作训练是一项系统工程,那么我们对写作训练的几个环节就要统筹兼顾,不可顾此失彼。尤其是对写前准备和写后反馈环节,更要多花点时间精力。针对这个问题笔者谈自己的几点看法。

一、关注学生写作个性,加强写作心理优化

分析学生写作个性,不应是教师对学生的单向行为,而应该是以学生自我分析为主,教师引导为辅的双向互动行为。教师要扮演宏观调控的角色,要始终清醒地意识到我们面对的是一个个十几岁的鲜活生命,是许许多多在个性心理上存在很大差异的个体,任何单调划一的方法都是机械的,违背“人本”原则的。

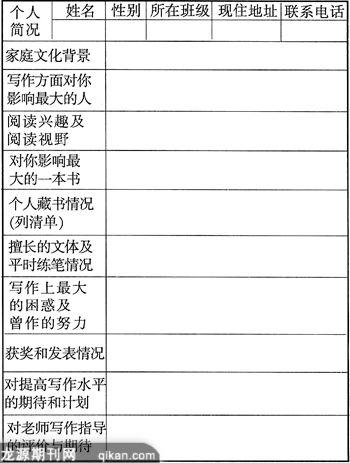

关注学生写作心理,第一步就是要引导学生进行自我剖析,使学生对自己的写作动机、写作习惯以及自己擅长的文体等各方面因素有较为全面的了解。除此,教师还要引导学生分析自己的阅读视野、阅读倾向,要了解学生的写作储备情况。这样做,对于学生来说,可以使他们更清醒地认识到自己写作方面的优缺点和应该努力的方向;对于教师来说,可以借此更有针对性的指导。为把这个自我分析的环节落实到位,教师可以设计问卷调查,了解学生群体的阅读写作情况,还可以设计“读写自我分析表”让学生填写:

这个分析表是为学生建立个人读写资料库的开始,它并非一成不变,而是处于不断充实变化之中,教师可以从中有效地发现学生写作心理发展变化的轨迹,从而为作文训练提供有价值的参考。

了解学生的写作心理后,教师应寻找有效途径加以优化。这有很多做法,比如引导学生接近社会,亲近自然,多去挖掘并肯定学生身上的闪光点,培养写作自信心,等等。从日常语文学习角度看,还有一条可行的途径就是阅读,特别是阅读名家经典,很有利于陶冶情操,提高文学素养,使学生的写作心理在潜移默化中得到优化。孙绍振教授在《论作家的心理素质》一文中指出:“要有意识地使自己原始的、粗糙的、愚昧的、麻木的感情进入一种艺术的、净化的、发达的、灵敏的、个性化境界。要养成情感的自我检验习惯,要使自己的感情净化、丰富,充满自我再生机能,就不但要善于研究文学名著的社会内容,而且要从中研究大作家感情世界的丰富色彩。”

以阅读优化写作心理,需要有合理的定位,科学的导向。在归有光的《项脊轩志》一课教学中,笔者试图从写作角度引导学生解读这篇文章,曾叫学生自选一物,模仿归有光朴素的笔法写一篇忆旧散文。结果交上来的大部分习作除了平淡还是平淡。不满意,重来,还是叫他们就同样的文题写,但这次只要求把自己心中的感受真实地表达出来。结果却有很大改观,干瘪贫乏的文字少了,丰富真挚的文章多了。

想一想,原因是不难明白的。归有光这篇文章反映了他几十年的人世沧桑,容纳了其大半生的情感积累,这样大容量的积淀却用平淡质朴的语言来表达,当然会收到特殊的效果。而大部分中学生的生活积累很单薄,若是亦步亦趋,难免有“东施效颦”之嫌。只体会到《项脊轩志》的平淡朴素,说明还没有把握它的精髓。作者化至情于平淡素朴言语之中,最可贵的就在一个“真”字。因此要想真正有所借鉴,需从“真”字出发,以“求真”精神优化学生的写作心态,才算得其要领。

二、重视过程管理,全面关注写作积累、写作过程、写后反馈等系列环节

一次真正意义上完整的写作训练过程,应该包括写前积累、写中构思、写后反馈几个环节。在通常的作文训练中,教师往往对写中指导给予较多关注,而容易忽视写前积累和写后反馈环节的指导,而这两个环节对于学生作文水平的提高恰恰是至关重要的,必须重视起来。

写前积累。写作水平的提高有赖于长期不懈的积累,对此恐怕没有哪个教师会有疑义,但如果问及应该具体做些什么,许多人则可能茫然。这是一个不好操作却不得不给予重视的环节,把握不好就等于没有掌控作文训练之“源”。

写前积累包括长效积累和短效积累。长效积累指的是为从根本上提高写作水平而进行的长期不懈的努力。短效积累指的是为完成某个写作任务而进行的准备。

长效积累应注意下面两个原则:

(一)立足差异,互补协调。由于生活阅历不同,读写经验有异,不同写作个体在写作积累上是存在较大差异的,这既体现在学生原有写作积累水平上,也体现在选择吸取素材的取向上。有的学生满腹诗书,博闻今古,有的则存墨不多,见闻狭窄;有的以读书看报作为获取写作素材的主渠道,而有的则习惯于从网络电视上获取写作素材。学生在写作积累的水平和取向上存在的种种差异,教师应该给予足够的重视。想要提高写作积累的效率,就必须从学生的实际出发,立足于他们原有水平,充分考虑他们不同的选择取向。当然,在尊重学生的前提下,教师还要进行必要的“干预”。学生在写作积累上表现的不同选择取向,虽能体现个性,但也会存在不足。比如,有的学生阅读取向过于单一,只沉迷于自己狭窄的阅读趣味上,有的学生则过“泛”,对什么都是浮光掠影。于是教师的干预和引导就显得必要了。对于选择取向过于单一的学生,要引导他们拓展视野,丰富吸收渠道;而对于那些泛而不专的学生,教师则要有意识引导他们培养相对持久的“兴趣点”。不同的选择取向可以互补优化,协调兼顾。

(二)系统有序,养成习惯。学生平时接受的来自生活或者书报的信息通常以凌乱无序的状态存放在脑子里,信息只有按一定条理存放时才真正具有利用价值。学生常抱怨写作文缺乏素材,其实并非真是没有素材,而是拥有了却不能运用。所以要帮助学生将所接受的凌乱信息加以剔除吸收并加以有序整理,使之以一种优化的形态储存于大脑中。

要做到系统有序,培养良好的积累习惯很重要。具体操作方法有很多,教师可以引导学生写日记,做阅读摘记,做剪报,写新闻每日一评、身边事每日一评、美文每周一评……采用哪种方式,视学生的兴趣爱好选择,这些都有助于将学生的所见所闻、所读所思及时地整理下来,以一种较有序的方式存放于心。良好习惯的养成是提高写作积累效率之关键。

对于短效积累,也要注意下面两点:一要定向。即围绕既定的写作内容与写作任务去收集相关的资料。比如以“关注细节”为话题写一篇文章。可以先去查找一些有关“细节”方面的成败事例,以文学作品中的经典细节描写,启发写作思路,拓展思维空间。二要定量。在高中阶段,时间非常紧迫,学生不可能为完成一次写作训练而投入太多的时间精力,到底要查找多少资料心里又没数,这个时候教师要在量上给予一定的把握,让学生心里有底,不至于对写作产生畏惧心理。

写中指导。要把握好“无为”和“有为”的关系。对于“怎么写”的问题,教师往往从审题立意到构思谋篇恨不得讲个掘地三尺,然后期盼学生在自己讲后能连跃三丈,这当然是一厢情愿。写作技巧是靠大量的作文练笔实践“悟”出来的,而不是靠老师“教”出来的。在作文技巧方法的传授上,教师要尽量表现得“无为”一些,可以把这些原来由老师大讲特讲的东西转化为小课题的形式交给学生研究,引导学生从鲜活的文本里感知技巧,领悟方法。

需指出的是,“无为”并不意味着可以无所用心,教师应该把更多的精力投入到对学生写作状态的掌控上,思考学生在作文中可能遇到的困难,需要哪些帮助,多提供一些“后勤”服务,因此教师又是“有为”的,这种“有为”是从“无为”中产生,是从纯粹的技巧方法讲解中解脱出来的结果。

写后反馈。及时到位的反馈可以使一次写作训练事半功倍。这个环节往往容易被学生和老师忽略淡化。许多学生都有这么一种习惯,只要一篇文稿脱手了,一次作文训练就宣告完毕,他们是不愿意再花时间去做什么反馈工作的。不少老师也持这样的想法,学生的一篇文章,花几分钟或者更长一点的时间去评改,写上几行评语,就心安理得了。这种状况必须改变。

1.自评反馈。学生评改自己的文章应该成为最主要的评改形式,学会评改自己的文章是提高其写作能力的一个重要因素。我们应改变以往在作文评改过程中教师操作过多,学生无所作为的状况,把师生位置互换,确立学生在批改环节中的主体地位。正如叶圣陶所说,改的主动权应该掌握在学生的手里。我们应该提倡学生的“二度创作”,在他们着手修改的过程中,切实体会到自己的进步。

2.互评反馈。互评反馈是对自评反馈的补充,有时学生评学生的文章,比教师评学生的文章更精彩,更到位。因为教师评学生的文章总是习惯于用俯视的姿态,而学生评学生的文章,是以平视的姿态进行的,往往是彼心更能知此心。

3.对照阅读。通过阅读研究同题作文或同类作文来发现自己文章的不足,这些文章可以是同龄人的文章,也可以是名家名作。不同层次的文章可以提供不同的审视视角,像多面镜一样照出自身的差距与不足。

笔者曾以“感悟生命”为话题让学生作文,起初是限时完成,学生上交的习作多为泛泛而谈。随后组织学生“升格训练”,先是引导他们阅读与话题相关的美文佳作,有了一定的阅读感悟再让他们对自己的文章进行“升格”,学生果真有“柳暗花明”的感觉,那种泛泛而谈的文章明显减少了。这种以课题化训练方式规划写后反馈评价环节的方式,大大提高了作文训练的效率。

三、建立多元立体的作文教学评价模式

随着作文教学模式的重新建构,写作评价方法也要相应地改变。

(一)突出写作者在评价方面的主体性地位

与写作训练中要强调写作者的主体性地位一样,作文评价方面也要把写作者的主体地位突出出来。学生既是作文训练的主体,又是自我评价、相互评价的主体。这样才能使教与学在评价中得到和谐的统一。

(二)评价向多元化、立体化方向发展

评价的参与者应该体现多元化,评价者或是学生个体,或是学习小组和整个班级;或是单个指导老师和课题指导小组的老师。评价内容应该体现多层次特点,不再只关注文章本身,对于写前、写中、写后几个环节要全面关注,尤其是写前和写后两个环节。写前积累环节的评价重在看素材积累是否丰富,是否新颖,是否有条理性。这个环节可以采用档案袋评价法。档案袋内容包括观察日记、访谈记录、社会调查表、实验记录、各种原始数据。写中练笔环节,要着重进行练笔的纵向比较,可以比较写作内容,也可以比较写作态度,要善于发现进步之处。对于写后反馈的评价,要重在看反馈的及时性、全面性和深刻性,要看反馈内容对下一阶段进一步的写作是否有指导价值。这样,评价主体和评价内容的交叉就使整个评价体系呈现出立体化状态,从而大大增强了评价的效率。

(三)评价要体现激励性特点

要肯定每一个学生在写作方面都有充分的潜能,要善于挖掘他们的创造能力,激励他们的创新精神。要以发展眼光评价他们在写作训练方面取得的成果,要纵向评价他们的发展和提高,肯定他们的成绩和优点。充分调动学生的积极性、主动性、自觉性,评价尽量用描述性语言,不要用等第或分数形式。

构建立体化写作训练模式,非一朝一夕之功,需要我们从思想上高度重视,在实践上积极投入,坚持不懈。若持之以恒,定能为我们的作文教学另辟佳境。

(浙江省苍南县桥墩高级中学 325806)