植物学家吴征镒

大 家

他被誉为“植物电脑”

他改变了中国植物由国外学者命名的历史

他就是2007年中国国家最高科技奖得主——

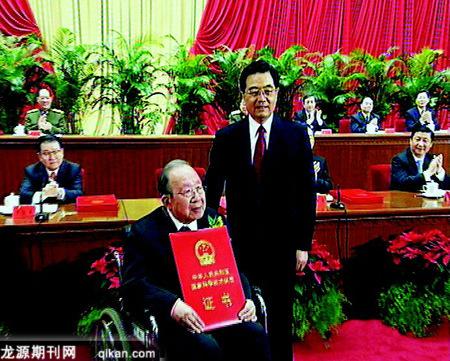

2008年1月8日,中国科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。著名植物学家吴征镒获得2007年度国家最高科技奖(图1)。

(1)中国国家主席胡锦涛为吴征镒颁奖

91岁高龄的吴征镒先生是中国植物分类学、植物区系地理学、植物多样性保护以及植物资源研究的权威学者。

主持人:获得国家最高科学技术奖,您的感受是什么呢?

吴征镒:我只是尽了一个植物学家、一个中国公民应尽的责任,我没有辜负国家和民族。

吴老从事植物学研究逾60年,因为他的努力,中国的植物学研究获得了世界性的认可,其中最具代表性的是历时45年完成的《中国植物志》。

主持人:您能不能通俗地解释一下,《中国植物志》是一部怎样的书?

吴征镒:《中国植物志》就是把中国所有的植物按照一定的系统排列,分科分属,按照一定的形态标准把它分清楚。比如栽培稻和野生稻有什么区别?又有什么样的联系?

主持人:是不是相当于植物的户口本?

吴征镒:“人口簿”。每个植物分布在中国的哪些地方,世界的哪些地方,它有哪些用途,从它的亲缘关系、系统发育能够找出与它有关的植物,就好像找到我了,也找到我的兄弟,找到我的亲属一样。

《中国植物志》基本摸清了中国所有植物的家底,是未来我国保护生物多样性、生态环境,以及科学利用植物的最重要的依据之一。《中国植物志》的编纂工作从1959年启动,到2005年完成出版。全书共80卷126册, 5000万字,5000余幅图。吴征镒于1987年起担任该书主编,在他担任主编期间,出版了其中的54卷82册,为《中国植物志》的编写做出了主要贡献。

主持人:这本书的重要性是什么呢?

吴征镒:就是建立了中国的植物宝库。

主持人:这本书一共收入多少种植物?

吴征镒:3万多种,300多科,3000多属,是世界上最大的植物志。

主持人:这3万多种植物您都能记住吗?

吴征镒:不敢说,其中大部分有用的、常见的,我能记住一大半。

主持人:大家都说您是植物电脑。

吴征镒:我90多岁了,几十年不断积累,可以说比较起来我比别人多吃几颗盐,多过几条河而已。

如果说,渊博的植物学知识是吴征镒几十年来学术积累的结果,那么他对植物的喜爱,则多少带有几分天性。

1916年,吴征镒出生在江苏扬州的一个书香门第。吴家是扬州古城的一个传奇,一家出了3位中国科学院院士兄弟,他们分别是,著名寄生虫病专家吴征鉴、著名物理化学家吴征铠和植物学家吴征镒。吴征镒在3兄弟中年龄最小,出生后深得祖父吴筠孙的喜欢。但不久祖父突发脑溢血去世,迷信鬼神的祖母认为吴征镒的降生给家里带来了晦气,从此见了他就生气。排行最小的他跟哥哥们又玩不到一起,因此家门前的花园就成了他儿时的“乐园”。

主持人:您从小就特别喜欢植物是吧?

吴征镒:因为我小时候比较孤独,我们家对面有一个大花园,我经常一个人到里头去玩。里面一大片孟宗竹林,我觉得这种竹子很神奇,因为它长得很快,特别是在春天雨后,所谓雨后春笋,差不多一上午就长得有我这样高了。

对植物的浓厚兴趣让吴征镒慢慢地学会了解剖植物、采集和制作标本。1933年,吴征镒报考大学时,毫不犹豫地填报了清华大学生物系。在这里他开始接触到真正意义上的一门近代科学——植物学。

吴征镒:我碰到两位老师,一位叫吴韫珍,他教书非常认真,上课之前黑板上就写满了,要早半个钟头去抄黑板。另外一位叫李继侗,他是耶鲁大学林学博士,他带我们到野外去观察植物,采集标本,使我对植物又有进一步的认识。

这两位恩师是吴征镒从事植物学研究的引路人。吴征镒大学毕业那年,抗日战争爆发,他跟随老师李继侗从长沙步行至昆明,成为西南联大生物系的助教。

主持人:您在西南联大的时候是第一次接触到云南的植物。

吴征镒:此前就知道云南的植物很丰富,但那时我没有机会到云南。我跟着李继侗老师到了云南,才第一次看到云南的植物。

云南是我国植被最丰富的省份,植物种类占全国植物种类的一半以上。到昆明不久,吴征镒参加了滇西南考察团,沿着滇缅公路,用1年的时间横穿云南进行考察。这次考察让吴征镒大开眼界,他在回忆文章《九十自述》中写道:“这一年来的横贯云南之行,向刚22岁的我提出了弄清楚云南植物分类,从而弄清楚全国植物种类的问题,为日后致力于《云南植物志》和全国植物志的课题打下了思想认识基础。……从而更加坚定了我的终身志向,一定要立足云南,放眼中国和世界植物的宏图大愿。”

然而,远大的志向在现实中却显得非常脆弱。

战乱中,文献资料十分有限,到野外考察的机会也常常因缺少经费而搁浅。吴征镒的宏图大志几乎看不到实现的可能。

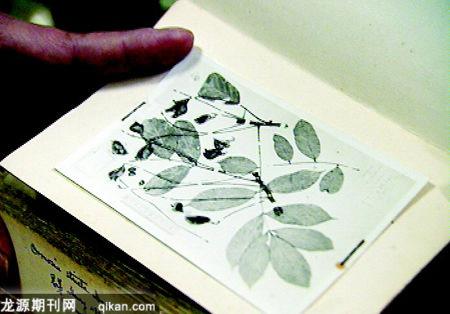

但让人钦佩的是,困守昆明的吴征镒从1939年起,用10年时间对照植物的模式照片,制作了3万张卡片(图3)。

(2) 图组:吴征镒制作的珍贵卡片:(上图)卡片正面的植物照片;(下图)卡片背面记载的相关文献

在战火纷飞的抗战时期,吴征镒在标本室的煤油灯下所做的这项工作堪称伟大。因为有了他整理的这些卡片,才使1950年以前关于中国植物的文献记载和相关资料不至于缺失;也正因为有了这3万张卡片,若干年后我国的植物分类研究以及《中国植物志》的编写才有了最重要的基础资料。

1955年,39岁的吴征镒当选为我国第一批学部委员。那时他是中国科学院党支部书记、北京植物研究所副所长。但3年后,他做出了一个让大家吃惊的决定——举家迁往云南。

主持人:您为什么要离开北京去云南?

吴征镒:我觉得古北大陆、古地中海、古南大陆的古代植物,都汇集在云南,这是一块研究植物的宝地。同时,北京中国科学院生物学部的许多所已经基本安排好了,我的责任已经尽到,我就请求到云南安身立命。

作为当时最年轻的学部委员之一,吴征镒认为只有在学术上做更多的工作,才对得起学部委员这个头衔。于是,他选择了到植物种类繁多的云南工作(图4)。

(3) 吴征镒全身心投入到植物的科学研究

吴征镒:到云南专心致力于植物分类的工作,要利用植物,必须首先认识植物,否则很难进一步去研究它。

吴征镒为中科院昆明植物研究所亲笔题写的所训是“原本山川, 极命草木”。意思是山川是载体,应尽力认识它上面生长的植物。

对于吴征镒来说,倾注了他一生心血的植物学研究不仅是他自己安身立命的事业,更是他继承恩师遗志,实现科技强国梦想的使命。正因为这样,即使在“文革”期间,他被打成“反动学术权威”,分配到锅炉房烧开水,仍然念念不忘科研工作。那时,全国正兴起利用中草药热潮,各地出了很多关于药用植物的小册子。但由于没有科学的考据和规范的整理,植物名称和用途说明很混乱,极易导致错用和乱用。吴征镒决定将我国民间常用的中草药植物一一进行科学考证。

主持人:那时您在锅炉房烧锅炉,写东西有参考资料吗?都是凭记忆吧?

吴征镒:因为我多年研究《本草纲目》,里面记载的两三千种药用植物,我能记得它的名字、形象、产地和用途等。

吴征镒在锅炉房里边烧开水边做研究,记下了密密麻麻的4大本笔记。“文革”结束后,他根据这4本笔记出版了《新华本草纲要》,成为研究我国药用植物的重要参考资料。

1978年,伴随着改革开放,吴征镒迎来了学术生涯的春天。1976年,60岁的吴征镒两次到青藏高原进行科学考察,1982年,66岁的他又穿越祁连山考察新疆戈壁和草原植被; 1986年,70岁的吴征镒又赴黄龙寺、九寨沟、神农架等地进行考察;直到1997年,81岁的吴征镒到台湾考察之后,国内的植物考察工作才基本结束(图5)。

(4)吴征镒痴迷于植物科学研究达到了忘我的境界

主持人:您走了很多很多的路。

吴征镒:我走的路确实不少。全国二十几个省和自治区我基本上都到了。我还到过不少的国家。

主持人:看过您的一些录像,您走路的时候到处看。

吴征镒:对,有时候不注意常常会绊跟头。

主持人:有没有您在无意当中发现的植物?

吴征镒:有一次摔跤坐在地上,看到有两种小的腐寄生植物,什么叫腐寄生呢?就是在烂叶子里面长出来的植物,它有特定的生态环境,烂叶子里面才能长出来。

主持人:那是很珍贵的植物吗?

吴征镒:新种,过去没有记载过的。

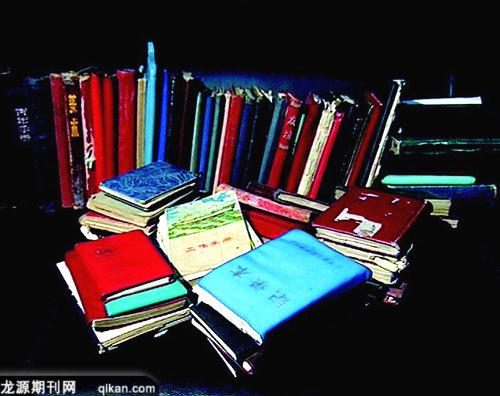

在吴征镒的办公室里,存放着他多年积累的专业书籍和野外考察的资料。目前担任吴老学术秘书的吕春朝特地给我们看了吴征镒多年来的笔记本。

吕春朝(昆明植物研究所研究员):吴先生的笔记本,从20世纪50年代到90年代初,一共有86本(图6)。

(5)写满文字的笔记本是吴征镒一生学术积累的最好见证

不论是在野外考察还是日常工作,随时随地记笔记是吴征镒多年来的习惯。

吕春朝:我印象最深的是1982年到新疆考察,早上在宾馆散步,他把见到的每一种植物都采一个小标本,并告诉名字,我赶紧记下来。吴先生今天能把全中国乃是世界主要植物的种类在脑海里有一个概念,是他一点一滴积累起来的。

武素功(昆明植物研究所研究员):吴先生有一个特点,到野外考察他坐在汽车上可以记笔记,不管怎么颠簸,他都可以记得很清楚。回来整理一下就是一个很好的考察成果(图7)。

(6)严谨勤奋的治学精神使吴征镒成为大家

在昆明植物研究所的标本馆保存的几千种植物标本里,有许多是吴征镒考证定名的。

彭华(昆明植物研究所研究员):吴先生在20世纪40年代鉴定了一批,五六十年代又在这个标本馆做了很多工作。

根据国际权威的检索数据,截止2005年,由吴征镒定名和参与定名的植物分类群达1758个,是中国植物学家发现和命名植物最多的一位。这也意味着以他为代表的三代中国植物学家改变了中国植物主要由国外学者命名的历史。

除《中国植物志》外,从1998年至今的10年,吴征镒完成了430多万字的学术专著。他提出将“东亚植物区”作为一个独立植物区的观点,为世界植物区系的分区系统作出了重大贡献(图8)。

(7)丰富的植物种类为吴征镒进行学术研究提供了坚实的基础

主持人:您对世界植物学的贡献之一,就是您发现了中国的这些植物在世界植物发展史上的位置?

吴征镒:对。我认为,中国植物是古北大陆最典型、最全面、最古老的植物。特别是中国东南部,就是从东北起一直到云南喜马拉雅这一大块所在的东亚,是古北大陆植物发展的核心地区。所以,很多在国外都是化石的古植物,比如1948年发现的水杉和后来发现的银杉,在北美国家都是化石,没有活的,在中国还有。这些所谓的活化石保留在中国的最多。

吴征镒的学术成就得到了国际植物学界的认可。1983年,他被美国植物学会选为终身外籍会员。1999年获得被誉为世界园艺诺贝尔奖的“考斯莫斯”国际大奖,是世界第七位也是亚洲第二位获得该奖项的学者(图9)。

(8)荣获“考斯莫斯”国际大奖时的吴征镒

为保护和合理利用植物资源,特别是保护濒危种质资源,1999年,吴征镒提出建立西南野生生物种质资源库。

中国经济高速发展的同时,也带来巨大的环境压力,包括生物多样性的快速丧失,这个丧失比生物进化史和地质历史发生的状况还要快。吴征镒1938年在西南联大时在昆明采集标本,当时在黑龙潭附近看到的很多植物现在根本看不见了。吴征镒认为必须抢救性地保护一些资源。他同时提出,下一步经济的竞争可能是生物经济的竞争,而生物经济的竞争很大程度上取决于生物资源的保有。

目前,西南野生生物种质资源库已经基本建成,搜集的野生种质资源已达3000多种,是继美国、英国之后世界上第三个野生种质资源库。

主持人:如果您回顾自己一生,您最大的成就是什么?

吴征镒:就是弄清楚了中国植物区系的来龙去脉。

主持人:从学术发展的历史来讲,您的贡献在学术史上的位置应该是什么?

吴征镒:是承前启后的作用。承前,我把我老师的老师钱崇澍、胡先、陈焕镛他们开创的事业继续下来,完成了《中国植物志》的整理任务;启后,我留下了种质资源库继续研究的任务。知道重点研究哪些科、属,将来对人类发展是更需要的,不是单单的标本库。

主持人:您希望人们将来怎么样去利用植物呢?

吴征镒:能够利用种质资源库保留的种子进行遗传育种、选种,改变植物的本性方面做许多工作,使人类的生活过得更好。

2006年,吴征镒接受《中华大典——生物学典》主编的工作,将1911年之前中国历史上关于植物的记载一一标注、整理,同时还要为各种植物附上国际通用的拉丁学名。如此浩大的工程,吴征镒曾担心自己的身体承受不了,但在西南联大校友、著名哲学家任继愈先生的力邀之下,他还是答应了下来。

任继愈:没有第二个人。吴先生的工作太实在了,那么多的植物他搞清了来龙去脉。

为尽快完成《中华大典——生物学典》的工作,吴老每天都坚持工作几个小时,由于用眼过度,视力变得越来越差。

吴老说,《中华大典》是我们民族文化走向世界的一项重大工程。不管有多难,都要尽快将所有涉及的典籍框架搭建起来。他希望能看到《中华大典》出版的那一天。

由吴老主编的《中国植物志》,英文版的名字叫《FLORA OF CHINA》。FLORA在英文中是花卉和植物的总称,在古罗马语中的意思是花神。如果把花神这个名字送给吴老,也并不为过。