网络效应的两国模型与标准中的知识产权

侯俊军 刘 冰

通过网络效应的两国模型分析我们认为。相关政策应该鼓励企业进行技术创新,并且将具有自主知识产权的创新技术进入标准。但是,毕竟标准中的知识产权可能导致市场垄断,所以相关政策应该在技术创新和市场垄断之间进行协调。

网络效应的两国模型

标准的网络效应是指随着标准的用户基数扩大,消费者获得的总效应也随之提高。标准的总效应由两个部分组成,可以表示为:u=r+v,其中,u为标准的总效应,r为标准的基本效应,与网络规模无关,是标准所达到的技术水平t的增函数,即,r=r(t),r'(t)>0;v即为标准的网络效应,是用户数量n的增函数,v=v(n),v'(n)>0。

由于标准的网络效应,标准竞争之间存在市场垄断化趋势或者“赢家通吃”效应。用户基数越大的标准越容易导致消费者的网络规模和网络效应的预期,从而获得更大的网络规模和网络效应,产生递增的规模报酬,并进一步强化早期的成功,最终垄断整个市场。反之,用户基数较小的标准将逐步退出市场。

网络效应的两国模型是假定存在两个国家1和2,1为本国,2为外国,两国的消费者数量稳定,且n1+n2=n,各自的产品都按其国内统一的标准进行生产,两国之间不存在贸易障碍,两个国家的消费者可以根据自己的偏好自由方便地选择本国或对方国家的产品。

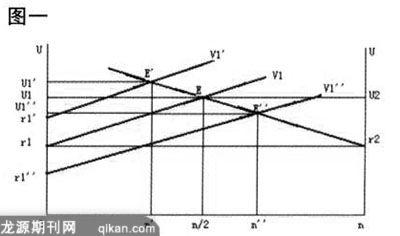

我们用下图一来说明网络效应的两国模型。在两国技术水平相同,即t1=t2时,两国标准的基本效应相同,即r1=r2的条件下,若两国消费者数量规模一样,n1=n2=n/2,则两国标准的网络效应相同,v1=v2,所以两国标准的总效应也相同,U1=U2,两个标准并存于两国市场;若n1>n2,则v1>v2,因此U1>U2即本国标准的总效应大于外国,消费者更多地选择本国标准,并基于“赢家通吃”效应得以让本国标准获得国际竞争的主动权,逐步将国外标准挤出市场,直至最后形成国内标准的市场垄断局面;若n1<n2,则v1<v2,因此U1<U2,即本国标准的总效应小于外国,消费者更多地选择外国标准。

当本国技术水平高于外国,t1<t2时,本国标准的基本效应大于外国,r1>r2,这使得让两国标准总效应相等的用户基数规模向左移动,图中为n',U1'(n')=U2(n'),而n'<n/2,这意味着由于技术水平的提高,本国标准的国际竞争力得到强化,能在更小的用户基数上实现标准竞争的胜利。

当本国技术水平低于外国,t1<t2时,本国标准的基本效应小于外国,r1<r2,这使得让两国标准总效应相等的用户基数规模向右移动,图中为n",U1"(n")=U2"(n"),而n">n/2,这意味着由于本国标准的技术水平降低,国外标准的国际竞争力得到强化,而弱化了本国标准的国际竞争力。但是,只要其用户基数足够大,足以实现U1">U2,促使消费者基于更大的网络效应而选择本国标准,本国标准也有可能实现国际竞争的胜利。当然,如果本国标准的技术水平太低,导致消费者形成对外国标准的“一边倒”,那么,即使有再多的潜在用户基数也无法使本国标准在竞争中获胜。

综合以上情形可以发现,提高一个国家的标准的国际竞争力有两个相互独立又相互影响的途径:扩大标准的用户基数和提高标准的技术水平。显然,我国巨大的消费者市场能很容易地为标准提供坚实的用户基础,这是我国在国际标准竞争中需要特别强调的一个重要因素。对于一个技术先进的标准,这能迅速增强其竞争优势;而对于一个技术相对落后的标准,也可能进一步提高其转换成本,阻碍其升级的进程。另一方面,标准的技术水平也需要不断地提高,标准本身应该不断地升级,这是确保标准获得国际竞争力的根本保证。但是,国内现行相关政策却比较遗憾地表现一种限制标准升级的倾向。

国内政策倾向:限制知识产权进入标准

要实现标准的升级,不断提高标准本身的技术水平,在以知识产权保护为最主要方式来激励技术创新的现代社会,一个重要的途径就是允许和鼓励知识产权进人标准。正因为如此,虽然美国、欧盟的政策制定者很清楚知识产权进入标准容易引起市场垄断,而且都非常重视反垄断立法及其实施,但是,他们在标准化有关专利许可方面的反垄断政策都比较宽松。美国的《知识产权许可及反垄断指南》是美国现行关于标准化与知识产权主要的法规,它的宗旨是推进创新和保护消费者利益,目的是为了消灭知识产权许可中过度限制竞争的行为,但是在标准化有关专利许可方面的反垄断政策却相对宽松许多。它对涉及专利池标准的问题和相关专利许可的规制问题都进行模糊处理,没有明确的规定。也就是说,美国对标准中知识产权的反垄断要求轻于其他的反垄断要求。欧盟的标准是由欧洲标准化委员会(CEN),欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和欧洲电信标准学会(ETSI)协调,被相关国家接受,企业自愿采用的技术标准。欧盟的《技术转让协议指南》虽然明确涉及到标准化中的知识产权问题和专利池问题,但是,与其他领域的反垄断相比,欧盟在标准中的反垄断规定仍然较为宽松。在专利池和排他性许可影响市场竞争程度时,只要能有助于实质性推动技术进步和消费者利益,也会进行灵活的例外处理。

然而,我国现行相关政策却表现一种相反的倾向。国家标准化管理委员会制定的《国家标准涉及专利的规定》虽然还在征求意见阶段,但对今后我国标准化与知识产权矛盾的协调具有很强的指导意义。其中第3条规定:“强制性国家标准不应含有专利,推荐性标准原则上不反对标准中含有专利,但该专利应是国家标准中难以替代的技术,且不存在其它拒绝涉及该专利的实质性理由。”第6条至第10条原则规定了标准化中的专利信息披

露问题:“申请国家标准立项时,如果该标准提案中可能涉及专利,标准提案人在提交提案时,应提交专利信息清单和情况说明,并附必要的证明材料。国家标准立项并公布后,要求知悉与国家标准有关的专利信息的组织或个人将有关专利信息书面通知起草该标准的专业标准化技术委员会。在国家标准制修订的过程中,负责标准制定的专业标准化技术委员会应将收到的专利信息及时通知标准起草工作组。参与国家标准制修订的组织或个人对其所知悉的相关专利,应及时向标准起草工作组提供专利信息及相应的证明材料。涉及专利的国家标准报批时,专业标准化技术委员会应提供专利信息及相应的证明材料。”第11条至第13条规定了标准化中专利许可和声明问题:

“一旦国家标准涉及专利,标准起草工作组应及时请专利权利人做出书面声明,且该声明是不可撤消的。专利实施许可声明应当是下述内容之一;a)专利权利人许可使用该国家标准的任何人免费实施其专利;b)专利权利人同意以合理且无歧视的条件与期限,许可使用该国家标准的任何人实施其专利。对于处于专利申请阶段尚未获得授权的发明创造,标准起草工作组应请专利申请人做出声明,同意在该发明创造获得授权后以上述方式之一实施许可其专利。在未获得上述专利实施许可声明之前,涉及相关专利或者专利申请的国家标准草案暂不批准发布。国家标准发布后,发现标准涉及相关专利且专利权利人未做出专利实施许可声明,标准归口的专业标准化技术委员会应当及时按照本规定请专利权利人做出专利实施许可声明,同时报国家标准化管理委员会。专利权利人拒绝做出专利实施许可声明,国家标准化管理委员会应将该标准退回该专业标准化技术委员会作进一步处理。”

这些规定虽然在很大程度上参照了美国、欧盟和有关国际标准化组织的制度,但却表现出很强的限制知识产权进入标准的意图。因为政府要考虑反市场垄断问题,兼顾各方面的利益,特别是技术相对落后企业的跟进问题,所以会偏向于达成一个折衷的方案,选择能被大多数企业接受的非最优技术进入标准,在一定程度上使标准丧失了应有的先进性和指导性。在实践中,很多企业根本无法将专利技术写进标准,即使写进去,也只能偷偷摸摸。

然而,代表着创新技术的知识产权进入标准,一方面能够提升标准本身的技术水平,促进标准的升级,另一方面也能促进创新技术的扩散和使用,帮助企业获得网络外部性。因此,知识产权进入标准事实上已经成为企业进行技术创新的重要激励。而不鼓励或者限制知识产权进人标准,对企业的技术创新活动将产生消极影响,使得技术进步速度减缓,同时也影响到整个社会技术水平的提高,使标准停留在低档次水平上,得不到有效的改善和提高,最终影响到标准化有效的实施,无法真正提高国家标准的国际竞争能力。

协调措施:政府的选择

我们认为,相关政策应该鼓励企业进行技术创新,并且将具有自主知识产权的创新技术进入标准。但是,毕竟标准中的知识产权可能导致市场垄断,所以相关政策应该在技术创新和市场垄断之间进行协调。

首先,相关政策应该降低标准中知识产权使用的门槛,扩大标准的开放性,减少导致市场垄断的机会。为此,政府可选择强制许可、制定统一的知识产权许可收费政策、国家买断知识产权等方法促进标准中知识产权的开放,建立咨询协调机制,促进知识产权所有人和标准使用者就知识产权许可进行的谈判,既使知识产权所有人的合法权益不受侵犯,又使标准使用者免受不公平、不合理的差别待遇。

其次,增强企业知识产权进入标准的激励。这就需要扩大技术的用户基数,提高标准的网络效应。具体措施可以包括:(1)统一国内标准。国内消费者是国内标准的最大用户基础,要让他们发挥国内标准的网络效应,提高其市场价值,必须改革现在国内标准缺乏或者有标准但混乱的局面。比如,针对同一产品出台不同部门的标准,而不同标准之间又互不统一,甚至互相矛盾,这实质上是在分割国内标准的用户基础。(2)扩大国内标准的“出口”。国内标准的用户基数不应该局限在国内消费者身上,还应该通过出口按照国内标准生产的商品、符合国内标准要求的技术贸易或技术援助、对外投资等方式让国内标准走出国门。还可以积极开展区域合作,组建以本国标准为基础的国际标准联盟,争取到国外更大范围的用户基数,降低本国标准的国内用户基数压力。