上海市私营和个体经济就业弹性分析

摘要:数据显示,上海市私营、个体经济的就业弹性远高于其他所有制经济,二元要素市场及扭曲的相对要素价格在其中发挥了主要作用。较高的就业弹性使私营、个体经济在缓解上海市就业压力方面贡献显著,但扭曲的要素价格也阻碍了私营、个体经济的规模扩张和产业结构升级。因此,政府应消除要素市场上对私营、个体经济的限制,使之能面临一个基于市场基础的要素相对价格,在此基础上发挥其高就业弹性的优势。

关键词:私营;个体经济;就业弹性;要素相对价格

近年来,私营、个体经济在上海经济和就业增长中的比重不断上升,2006年,私营、个体经济占上海市内生产总值的比重为17%,城镇私营、个体经济从业人员占全市城镇从业人员的比重为38%,达229.32万;私营、个体经济的就业弹性也远远高于其他所有制经济(见表2)。那么,是什么原因导致私营、个体经济拥有如此高的就业弹性?通过本文分析我们可看到,私营、个体经济面临的要素相对价格是导致其高就业弹性的主要原因。

一、就业弹性与要素价格

经济增长的就业弹性,是指经济增长每变化1个百分点所对应的就业数量变化的百分值,记为(△L/L)/(△Y/Y),其中L、Y分别指就业和国民收入。如果就业弹性为正值,意味着就业与经济增长同方向变动,弹性值越大,则经济增长对就业的拉动作用越大,反之则越小。如果就业弹性为负值,就意味着就业与经济增长反方向变动,经济增长将导致就业减少或者经济衰退反而促进就业增长。负就业弹性较多见于二元经济下起着蓄水池作用的农村就业。当然其他各种因素也可能会导致负就业弹性,如企业制度改革使我国国有和集体经济出现经济增长而就业下降的现象。

就业弹性与构成生产函数的要素投入和技术选择有关,而这两者又取决于投入要素的相对价格,企业作为利润最大化目标的追求者,会按照生产要素的相对价格选择合理的要素组合。在我国转轨经济中,不同所有制经济在要素市场和产品市场所处的地位不同,所面临的政策环境也不同,因此其面临的相对要素价格从而生产函数以及就业弹性有很大差异。

二、上海市不同所有制经济就业弹性比较

(一)就业数据的选择及就业现状

计算上海市经济增长就业弹性的基础数据是不同时期上海市生产总值和就业变动资料,可以从每年度的《上海统计年鉴》和《国民经济统计报告》上获取。考虑到随着经济体制改革的深入,经济成份和就业结构日趋多样化,传统“单位就业”统计范围内的数字不能充分反映就业的增长状况,大量新增就业(如农村转移劳动力的就业、下岗失业人员的再就业)都是通过一些传统统计不能涵盖的渠道实现的。因此,文章选择涵盖范围最广的上海市城乡非在岗从业人员总数及构成作为就业弹性分析的基础。由于从业人员分类口径有较大变化,本文按照最新分类仅将2000-2005年作为分析期。

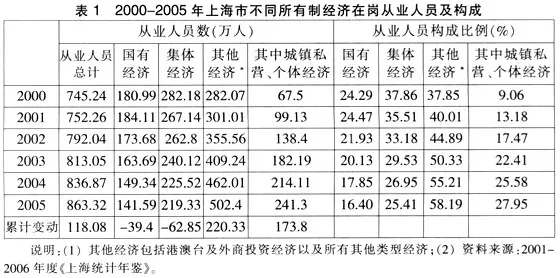

表1是2000-2005年上海市不同所有制经济在岗从业人员及构成,可以看到,总就业人数稳中有升,6年增加就业总量118万,年均增加近20万。由于企业制度改革等原因,国有和集体经济的就业人数逐年下降;而随着政府对各类所有制经济发展管制的放开和政策扶持力度的提升,其他经济就业出现快速上升,其中城镇私营和个体经济就业增加最为迅速,6年间共增加就业173.8万,年均增加近30万。从就业比重来看,城镇从业人员中国有和集体经济所占比重不断下降,其他经济从业人员的比重不断上升,从2000年的38%快速上升至2006年的58%,而城镇私营和个体经济就业增长更为迅速,占上海总就业中的比重从2000年的9.06%上升到2005年的27.95%,6年间增长了3倍多。

(二)不同所有制经济就业弹性比较

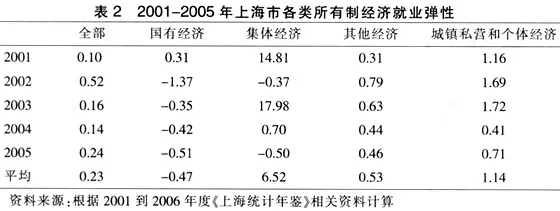

表2是笔者根据2001-2006年《上海统计年鉴》有关资料计算的上海市各类所有制经济的就业弹性,从中可看到其他经济的五年平均就业弹性为0.53,是上海市的2倍多。城镇私营和个体经济的就业弹性为1.14,远高于全市总就业弹性,显示出了私营、个体经济巨大的就业吸纳能力。国有经济从业人员变动除2001年外全部为负数,而同期经济增长速度均为正值,所以计算出的就业弹性除2001年以外全部为负数。至于集体经济,由于统计资料中包括了城镇集体和农村集体经济的从业人员,所以从业人员的变动除了体现城镇集体企业由于制度改革带来的就业下降外,还包括工业化进程中与经济增长反向变动的农村就业,因此其就业和就业弹性的变动缺乏规律性。

三、影响私营经济就业弹性的主要原因

在一个产品市场和要素市场均能有效运转的成熟市场经济体制下,不同企业面临着基本相同的要素价格,企业将按照其产品特征选择合理的生产规模和要素组合。不同企业由于所处行业及生产规模的不同会存在一定的就业弹性差异,但不会存在由所有制差异引起的规律性弹性差别。然而,处在转轨经济过程中的中国,要素市场远未达到完全竞争的状态,在严重二元分割的要素市场上,不同所有制经济享受的政策优惠、面临的要素价格都存在很大差别,从而导致了不同所有制经济就业弹性的规律性差异。从私营、个体经济来看,要素市场对就业弹性的影响主要表现为以下几个方面:

第一,私营、个体经济劳动力使用的自主性较高。我国公有经济尤其是国有企业劳动力使用的自主性不高,企业不能根据自己的生产需要任意解雇职工,导致了公有经济就业对经济增长变动不敏感,就业弹性较小。而私营、个体经济是在改革开放后发展起来的,一开始就带着较为明显的市场化特征,企业在劳动力使用方面的自主性较高,能较为自由地雇用或解雇企业劳动力,因而就业变动对经济增长的敏感性较强,经济增长的就业弹性较大。

第二,“贷款难”使私营、个体经济生产中较多地选择劳动替代资本。我国处于体制转轨阶段,人们对社会保障、教育、医疗、失业等不稳定预期增加,因此居民消费意愿不高,储蓄居高不下,导致了我国金融市场上的资本利率长期处于不正常的低水平,而享受低利率好处的主要是受到政府软预算保护的国有企业,私营、个体经济获取贷款非常困难,资本需求被人为压低,而这又加剧了资本市场供过于求的状态,利率水平无法上升。最后的结果是:国有企业过度地使用廉价资本,加大生产中资本对劳动的替代,而私营、个体经济无法从银行得到贷款,只能从民间或地下市场获得资本,高昂的资本价格促使私营、个体经济较多地选择用劳动来替代资本,表现在就业弹性上,私营、个体经济的就业弹性远高于公有经济。

第三,二元劳动力市场强化了私营、个体经济生产中对劳动投入的偏好。我国要素市场不完善的另一重要表现是城乡劳动力市场的分割,主要表现为农村劳动力难以进入城市正规部门,一般劳动力难以进入国有部门尤其是国有垄断部门。私营、个体经济劳动力的主要来源是农村转移劳动力以及城镇下岗失业人员,这些劳动力尤其是农村转移劳动力缺乏必要的制度性保护,其价格完全由市场供求决定,在劳动力市场供过于求的状况下,劳动力的价格相对低下,加上私营、个体经济面临融资难,利率高的困境,较低的劳动相对价格使私营、个体经济更多地选择劳动替代资本,因而其就业弹性较大。

第四,偏重第三产业的产业结构特点。我国公有经济中第三产业的发展长期处于受抑制状态,而私营、个体经济最早是以公有经济拾遗补缺形式出现的,以规模小,就业形式灵活的传统服务业为主。上海市的现状也是如此,上海市从事第三产业的私营、个体企业数占总数的比重一直在70%以上,私营企业涉足的行业居前3位的分别是批发零售、制造和商务服务等规模小、劳动密集程度高的行业,是农村富余劳动力转移就业和城镇下岗失业人员再就业的主要途径。因而产业结构特点也是导致私营、个体经济就业弹性较高的实际原因之一。

四、基本结论及建议

综上所述,在严重分割的劳动和资本要素市场上,私营、个体经济面临着与国有经济完全不同的相对要素价格,加上其偏重服务业的产业结构特征,导致其在生产和技术选择中比较偏重劳动要素的投入,这是私营、个体经济就业弹性高的主要原因。因此政府首先应该积极扶持私营、个体经济的发展,发挥其就业灵活和所需劳动力多样性的特点,缓解就业矛盾,降低上海市总体失业率。同时,我们也应该看到,私营、个体经济较高的就业弹性并非完全是市场选择的结果,一定程度上是不同所有制经济在要素市场上不平等地位以及扭曲的要素相对价格的产物。扭曲的要素相对价格一方面导致了私营、个体经济生产中劳动对资本的过度替代,另一方面也使其因得不到资本支持而无法实规模扩张和产业结构升级,在技术创新方面也显得力不从心。因此,政府还应采取措施,消除私营、个体经济在要素市场主要是资本市场上面临的种种限制,使之能面临一个基于市场基础的要素相对价格,并据此选择合理的要素组合和技术种类,以市场为基础发挥其高就业弹性的优势。

参考文献:

1、李红松.我国经济增长就业弹性问题研究[J].财