市场经济背景下乌江流域普通民众奉献精神调查

[摘要] 市场经济条件下,传统道德的前景如何?文章通过以乌江流域普通民众奉献精神为切入点的调查研究,窥见了一斑。市场经济条件下,普通民众对传统道德中奉献精神的典型表现雷锋精神、为人民服务、拾金不昧、助人为乐所表现出来的矛盾和功利性的态度,以及见义勇为所遭遇的尴尬,值得我们高度关注。分析原因、提出对策,迎接来自市场经济的挑战,是我们的责任。

[关键词] 市场经济 普通民众 奉献精神 对策

奉献问题是一个老话题,老得常常被人们忽略;普通民众因其普通,也常常是被遗忘的一族。然而,市场经济是一种全新的经济制度,普通民众又是社会的多数,从经济基础与上层建筑的关系角度来说,他们的道德意识、道德水准,在很大程度上制约一个国家的经济与社会发展。奉献是一种社会责任,一个社会的文明程度,则取决于每一个公民责任意识的强弱。一个民族是需要奉献精神的,没有奉献精神,就不可能立于世界民族之林。以普通民众奉献精神为切入点,研究和认识民众的道德意识和道德水平意义重大。

一、问题表现

雷锋精神和为人民服务,是两种典型的奉献精神;拾金不昧,助人为乐,见义勇为是中华传统美德的精华。对它们置于市场经济条件下进行比对,可以比较清晰地看出国民的道德素质状况。

1.对市场经济条件下是否需要雷锋精神和为人民服务认识矛盾

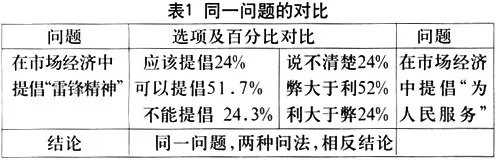

我们的调查发现,被调查者对市场经济条件下“能否提倡”两种道德有着自相矛盾的认识:关于雷锋精神“在市场经济中能否提倡”,24%认为应该提倡,51.7%认为可以提倡,两项高达75.5%,只有24.3%认为不能提倡;同样是对奉献精神的考查,当问到“提倡为人民服务,对发展市场经济是否有利”时,52%认为“弊大于利”,还有24%“说不清楚”,两项高达76%,只有24%认为“利大于弊”(表1)。两种回答刚刚相反。这表明,多数人员还不懂得市场经济是一种协作性、服务性很强的经济,奉献与服务对市场经济的重要性还没有足够的认识。同时也可以看出他们在市场经济中的矛盾心态。

2.市场经济条件下拾金不昧和助人为乐精神带有功利性

关于拾金不昧:只有18%认为“是一种美德,应该发扬”,而有32%认为“仅仅是为了表现自己人格高尚”,35%认为“现在是市场经济,拾金不昧,归还失主可以,但应该得到报酬”,还有15%认为“拾金不昧,归还失主者,一般是在有他人知道的情况下而为之”。这说明,他们的“拾金不昧”精神有极强的功利性和条件性。

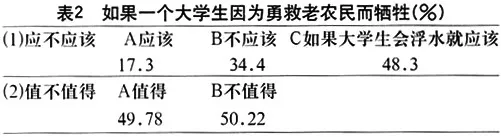

关于助人为乐:我们设置了一个大学生勇救老农民而牺牲的情景,问“应不应该”和“值不值得”。当问及“应不应该”时,只有17.3%认为应该,有34.4%认为不应该,约半数的人选择了“如果大学生会浮水就应该”。当问及“值不值得”时,一半的人认为值,一半的人认为不值(表2)。这说明他们多么的矛盾、功利和不统一。

3.“见义勇为”在市场经济中遭遇尴尬

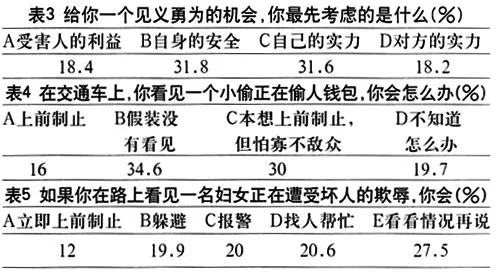

见义勇为是中华传统美德的精华。在市场经济条件大潮中,如何看待见义勇为?调查结果令人震惊:面对危难六成选择“躲闪”。当问及“给你一个见义勇为的机会,你最先考虑的是什么”时,有63.4%首先考虑自身的安全和实力(表3),只有18.4%的人最先考虑“受害人的利益”;当问到“在交通车上看见一个小偷正在偷人钱包,你会怎么办”时,只有16%“上前制止”,有高达65%的人选择躲闪和沉默,还有19.7%的人“不知道怎么办”,有大量(30%)的人“本想上前制止,但怕寡不敌众”最后还是选择了做懦夫。(表4)而当“看见一名妇女正在遭受坏人的欺辱”时,只有12%会“立即上前制止”,还有27.5%“看看情况再说”,17.9%选择“躲避”,20%会“报警”,22.6%会“找人帮忙”(表5)。多么令人忧虑的数字!

以上数据有可以相互验证的地方,这也可以说明其真实性:表3中最先考虑“受害人的利益”的只有18.4%,因此表4和表5中选择“(立即)上前制止”的人才会只有16%,甚至12%;由于有63.4%的人首先考虑自身的安全和实力,必然就有高达65%的人选择躲闪和沉默。

正义观是道德最重要的价值观,它作为道德感的基石,不论社会如何发生变化,但它的基本价值是永恒的,它是人类追求的理想目标,是推动社会前进的精神动力。放弃正义,意味着放弃人现有的行为准则和文明成果,还意味着放弃进步、放弃安全、放弃荣誉、放弃信任、放弃许多精神价值。

二、原因分析

1、对市场经济是否需要奉献精神认识不清

不少的民众认为市场经济与奉献精神之间存在矛盾,在市场经济中人们是按照所提供的生产要素的数量和质量来获得报酬的,就是说市场经济是效益经济,是交换经济,其竞争性、等价交换性与奉献精神强调的谦让特征格格不入,市场经济与奉献精神难以统一。这是因为民众认识到了市场经济的驱利性,却没有看到市场经济也需要诚实、公平、合作、奉献等精神,从而错误地认为在市场经济中唯一要做的就是找钱。所以普通民众才有高达51.7%的赞成(完全或者基本赞成)“只要能赚钱,什么手段都行”;才有高达87%的对产品假冒表示“理解”,有52%的人认为提倡为人民服务,对发展市场经济“弊大于利”。对是否需要奉献精神的矛盾且带有功利性的认识可以看出,虽然市场经济发展了这么多年,但是普通民众对于市场经济需要什么样的道德仍然是认识不清的。

2、社会利益关系的变化,导致重回报而轻奉献

从计划经济到市场经济,人们的社会经济关系和利益关系发生了重大转变,进而影响到了公众道德评价和道德行为的变化。反映奉献精神上,就是对自身利益的高度重视和对社会利益和他人利益的冷漠和见义不为的人逐渐增多。

随着市场经济的铺展,竞争机制开始在社会生活中广泛发挥作用。市场经济的剧烈竞争在激发出人们潜能的同时,也渗入了人们的观念深处,也使人将所有的行为都视为一种社会的交换行为,这使人与人之间的心理距离拉大,互助性行为减少。甚至发展到“一切向钱看”的地步,唯利是图的行为泛化,问路要咨询费,帮人要辛苦费,服务要小费,助人为乐也要与经济效益挂钩。许多民众就认为社会已经变成了“认钱不认人”的时代。普通民众的道德认同的下降,是一件可怕的事。

3、社会保障不足,使见义勇为者望而却步

见义勇为是一种英雄壮举,是中华民族的传统美德,这一点,民众一般都是认可的。但是,见义勇为对于个人来说,是存在一定风险的,见义勇为者往往会付出受伤、残废有时甚至是牺牲生命在内的巨大的风险。而我国目前对这些英雄和其家属应享有的权利的保障措施滞后,各地措施各不相同。有的地方保护不力,善后处理出现各种令英雄尴尬的境况,使英雄流血又流泪,也使后继者望而怯步。现在许多城市都已建立了“见义勇为基金会”,政府有支持,民间有捐款,对见义勇为者作一些善后处理,但保障的程度还远远不够。不少因见义勇为而致残者的生活陷入了困境,一度被社会赞誉的勇士及家属们不得不面对一个又一个现实的尴尬,英雄流血又流泪。

三、对策思考

1、加强对普通民众的市场经济道德教育

思想认识问题最终要通过教育来解决。从以上原因分析可以看出,人们的错误认识来源于对市场经济中到底需要什么样的道德,是否需要奉献精神认识不清。因此解决这一问题的办法就是大力加强市场经济道德教育。

对普通民众的教育,要遵循市场经济的若干原则,如竞争性原则、服务性原则、信用原则、利益原则,科学进行。加强奉献精神的教育,引导普通民众正确处理利己性和利他性关系。要加强普通民众对市场经济中出现的不道德行为的教育和引导,使其形成正确的认识。对普通民众的教育强调直观性、浅显易懂,避免道德成为“经院”理论;为了提高教育效果,社会需要培养一批专门进行市民教育的特殊人才。

2、构建发扬奉献精神的载体

“奉献”是有底线的。比如见义勇为,我们不能让英雄流血又流泪。社会应当构建一种充分发扬奉献精神的载体,让人人奉献、英雄辈出成为市场经济中的一种社会风气。

奉献是讲回报的,包括物质的和精神上的。作为奉献者,或许他不期望物质的回报,但却肯定有希望得到承认的精神价值需求。这个需求要得到回报与满足,奉献者才会奉献不止。社会的责任就是如何构建一种载体,使奉献形成良性循环。就当前来说,特别需要构建某种制度载体,来明确个人、集体、国家的利益边界。奉献本身涉及到个人、集体和国家之间的利益让渡问题,用制度来定位个人利益、集体利益和国家利益。在市场经济条件下,划清个人、集体和国家的利益边界,明确是非标准,是非常必要的。制度的内容就是明确规定集体与个人各自应享有的权利和应承担的义务,以达成集体利益与个人利益的同构。

3、努力营造见义勇为英雄辈出的环境

在社会主义市场经济条件下,社会需要“见义勇为”,人们呼唤“见义勇为”的英雄。如何把这种需要和呼唤变成切实可行的造就“见义勇为”英雄的措施,是当前社会迫切需要解决的问题。为此,笔者提出两点意见:

一是要加强见义勇为的宣传教育力度。在社会呼唤见义勇为英雄,而袖手旁观者又大有人在的今天,要通过平时的宣传教育和榜样的力量逐步提高人们见义勇为的自觉性,逐步形成见义勇为道德氛围。在见义勇为的教育上,抓两头、促中间是有效而必要的方法:一头是抓青少年的教育。不但要培养他们勇于维护人民利益、敢于向邪恶势力斗争的精神,还要教导他们善于斗争的手段和方法;另一头是抓为官者的教育。广大干部见义勇为的道德风范,是见义勇为精神能在社会上弘扬的强大推动力。

二是要建立健全见义勇为保障机制。首先要加强政策法规建设,保障见义勇为者的合法权益,保障见义勇为者失有所补,功有所奖,残有所养,避免英雄流血又流泪。同时,要设立各级见义勇为基金,从法律上明确社会各界、各行业都有责任和义务扶持见义勇为,从而使基金来源有制度上和法律上的保障。最后,对打击、陷害见义勇为者的行为,对见义勇为者的困难漠不关心,相互推诿、搪塞的单位及个人,对见义不为的某些特殊个人,应在法律上及规章制度中制订一定的惩罚措施,这对于教育广大群众,严肃党风政纪,促进道德风气好转将有极大促进作用。

作者单位:长江师范学院学生处

参考文献:

[1] 王长存.等价交换与奉献精神适用范围不同[N].人