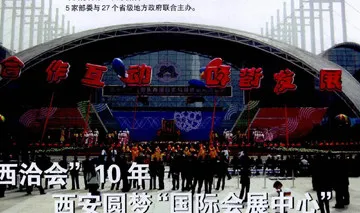

“西洽会”10年 西安圆梦“国际会展中心”

10年间,“西洽会”已从最初的省际间经济技术合作平台,成长为东中西部合作互动的载体;主办方也由原来单一的地方政府,发展为由5家部委与27个省级地方政府联合主办。

4月10日,以“合作·互动·和谐·发展”为主题的第十一届中国东西部合作与投资贸易洽谈会(下称“西洽会”)在陕西西安落下帷幕。

来自陕西省贸促会的数据显示,本届为期5天的西洽会,成交项目较上届增长三分之一。国际化是本届盛会的最大亮点,共签订利用外资项目合同119个,总投资额26.58亿美元,比上届增长9.3%;利用外资项目协议39个,总投资额18亿美元,利用外资项目的投资额比上届增幅显著;与此同时,展示面积8万平方米的西安曲江国际会展中心建成使用……

一个旨在把会展业与文化、旅游业构成紧密的特色产业链,加快构建西安区域性国际会展中心的大目标,正在扎实地推进之中。

“西洽会”10年:品牌的影响力

1997年4月,历史上第一届西洽会在陕西西安召开。此后的10年来,伴随着中央实施西部大开发战略的推进,在国家有关部委的支持和指导下,在各主办、支持、协办、承办单位的共同努力下,西洽会从最初的几个省区市主办发展到全国27个省区市联合主办,从以商品贸易为主转变到以投资洽谈为主,从一般性的省际间经济技术合作平台成长为东中西部合作互动长效机制的载体,成为西安打造区域性国际会展中心——中国西部国际会展中心助推器。西洽会在国内同类展会竞争日益激烈的形势下,始终保持了旺盛的生命力和强烈的吸引力,每届西洽会设置展位均超过2000个,有30个省区市政府代表团、1万多家企业单位、10万以上海内外客商参展参会,展期观众流量超过35万人次。

与此同时,西洽会的项目成交量也在逐届增长,1997年的第一届共签订国内横向联合项目合同305个,总投资额36.4亿元,项目协议306个,总投资额40.04亿元;1998年的第二届西洽会,共签订利用外资项目合同130个,总投资20.48亿美元,签订国内横向联合项目合同433个,总投资额78.56亿元,签订产权交易合同310个,资产交易总额7953亿元,内贸合同成交总额102.82亿元,外贸进出口总额3.32亿美元……今年举办的第十一届西洽会,规模和影响进一步扩大,已经发展成由国家西部开发办、中国贸促会等5家部委联合举办的格局。此次展会共有31个省区市组团参展参会,2900多家企业,1万余种商品参展,参会客商逾10万人,外商超过4000人,参观人流量达到40万人次。

“每一届西洽会都有很大的进步,越来越规范了,越来越注重实效。”陕西省贸促会党组书记刘阿津表示。

陕西省政府副秘书长、西洽会执委会副主任梁和平表示,今年西洽会取得了三方面的成果:首先是成交项目总体增长了三分之一,陕西团比上届增长了60%以上;其次是促进了更多的现场投资预约洽谈,使很多企业达成了合作的意向;三是多数成交项目都是围绕西部地区开发进行,在保护环境、调整产业结构等方面更为突出,基本没有涉及高耗能项目。

“进一步展示陕西对外开放的形象,打造西安会展中心的品牌是陕西代表团在本届西洽会上最大的收获,包括咸阳国际机场的股份制改造、西安市城中村改造等一批大型区域开发项目成为投资的亮点。”梁和平介绍。

西安会展目标:“周周有会议,月月有展览”

随着西洽会规模的逐年扩大,西安的会展业也得到了长足的发展——由最初的陕西国际展览中心,发展到如今的多维发展态势。

中国国际贸易促进会会长万季飞表示,一个规模大、知名度高的展览会或交易会,能为举办城市带来几万、几十万的客流量和几千万、几亿元的收入,有力地带动旅游、交通、运输、餐饮、住宿、翻译、广告、装潢等诸多服务行业的发展。展览活动的产业关联效应最高可达1:10。同时,展览作为大型展示交流活动,能够集中公众视点、凝聚各方力量、展现科技成果、培育城市精神、引导时尚潮流、巩固经济优势、优化产业结构。好的展览会甚至能发展成为一个城市的“名片”,带来良好的经济效益和社会效益。

陕西省省长袁纯清在谈到会展经济时指出:“陕西的发展要从‘又快又好’转变到‘又好又快’,真正转移到科学发展的新轨道,就要对经济结构进行战略性的调整,以得天独厚的资源优势打造文化、会展、旅游特色产业,培育现代物业为特色优势产业,以会展经济作为经济发展新的增长点。必须把历史人文变成大戏、大篇章、大作品,让大家走进陕西参会参展、旅游商务。在带动全局、关键性的问题上,文化、旅游、会展产业举足轻重。”

本届西洽会的会址——西安曲江国际会展中心(下称“会展中心”),总投资数十亿元,去年奠基,今年落成并投入使用。会展中心是在原西安国际会展中心的基础上,按照统一规划,由陕西省、西安市共同投资扩建的。该项目占地12