《启迪》的启迪

2006年10月27日晚,周龙交响乐作品音乐会在北京音乐厅举行。

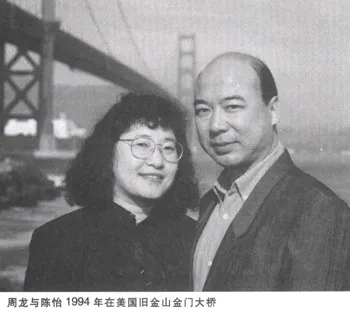

音乐厅前,我与苏夏先生及周龙巧遇,话间苏先生对周龙说,:“你的宣传工作远远不够,还应加强!”我有同感:“我事先一点都不知道,差点误过了!”周龙淡然一笑:“我一向比较低调”……话音刚落,《人民音乐》副主编于庆新过来,对我说:“请你给这次音乐会写一篇评论吧!”出于对周龙的了解,也出于对苏夏先生的回应,我应允了这一约稿。

我听周龙的交响乐已不是首次:2000年5月在纽约他的寓所听了他的《唐诗四首》和《迭响》,(我还写过一篇《迭响的叠想》,发表在当年的《人民音乐》并收入我的文集《困惑与求索》中);之后又在北京听过他的一首打击乐协奏曲(时间地点已记不准了);这次应是第三次。所以,应该说,对周龙的交响乐,我还是有所了解的。这次音乐会,除了《唐诗四首》是以前听过之外,其它四首(《未来之火》《忧思》《启迪》《鼓乐协奏曲》)对我而言均为“首听”。听后感到,除有些话已在以前《迭响的叠想》中说过之外,还是有一些新的《启迪》的启迪,必要一说——

一、 深切的人文关怀

周龙生长在一个知识份子的家庭,中国知识份子对人类命运本能的关切和忧国忧民的情愫,天然地博动在他的灵魂里,流淌在他的血液中。在这场音乐会前半场的三首乐曲中,我们能非常真切地感受到作曲家这种发自内心的、毫不做作的人文关怀:他要“礼赞”二十世纪中国的艺术家和知识分子;要表达“人们在‘文化大革命’中遭受磨难但仍然为理想而奋斗的精神”;要想“通过抽象的音乐语言以表达对他们的崇敬”。他要表达“年轻一代对未来的希望与和平向往”,并进而想“通过音乐反映出一种人类与大自然的关系……三和一体:和平、光、爱”。应该说,像周龙这样充满着人性的博爱、一直关注着人类的命运,并想用“抽象的音乐语言”来表现这种情思的作曲家,在今天这样物欲横流、信仰迷失的社会是非常可贵的!我们并不反对作曲家有非常自我的天地,也尊重作曲家对各种题材选择的自由和对技术技法的钻研与探求,同时,也认同作曲家个人“玩音乐”的权利……但总也应该对那些胸怀博大、具有深切的人文关怀的作曲家,更多一分表示我们由衷的敬意和坚决的支持吧!

二、 深厚的文化背景

周龙在二十余年的创作生涯中,写作了大量交响乐和室内乐的作品:《唐诗四首》《霸王卸甲》《空谷流水》《金石丝竹》《箜篌引》《五行》《禅》《定》《玄》等等;它们有的直接取材于中华传统文化中的某一实体(传说、故事),有的则着眼于精神、意韵。不仅在题材的取舍上,作曲家还在他的作品中,一贯大量大胆地使用中国民族乐器,灵活多样地使用纯民乐、中西混合、民乐独奏与西乐协奏等乐队编制,独到地散发着独具民族特色的乐思载体的魅力;不仅是乐器的音色,他更从乐曲的旋法、节奏、结构等诸多方面,充分继承并延展着传统音乐元素的精彩内涵。这次音乐会上演出的《唐诗四首》就是一个很具代表性的例子:第三乐章中,弦乐群微分音和四重奏组的泛音的结合形成的空濛虚缈的意境;金属音色的“小打”,参差不齐的散落节奏营造出的“乱而不躁”的心境;第一乐章中,大幅度的滑音音块与线状音型交替交织出静动结合的音势;第二乐章中,对中国传统乐器演奏法的模拟所形成的音色分离与特有内含……如此等等,无一不具有典型的东方美学特征,无一不是在深厚的中华传统音乐文化背景下的产物!应该看到,周龙这些年来一直自觉地坚持一条道路:对中华音乐传统的三个层面(表层——形态音响学、中层——逻辑结构学、深层——哲学美学)全面地学习、继承,同时又以开放的眼光和胸怀努力学习融化西方一切有用的因素,并在此基础上努力付诸实践,不断地创造出当代新的中华音乐——这是一条完全正确的道路,是我们一切中华乐人都应该身体力行的道路。

三、 扎实的技术基础

周龙生长在一个音乐家庭,自幼受到的良好的音乐教育和音乐熏陶,再加上他进入专业学习后的勤奋与刻苦,使他具备了一个专业作曲家的全面而扎实的技术基础;无论大、中、小型各类体裁,他样样涉猎;无论“四大件”中的哪一门,他不仅“过关”,而且随着这些年的不断创作实践,可以说已渐入“佳境”。应该说,对一个作曲家来说,最重要的是用音乐本体来“说话”。最忌讳的是用语言文字来“说话”!夸夸其谈的创作意图讲解,絮絮叨叨的乐曲介绍文字,实在顶不过一段真实的音乐本体的“直面”!

应该说,周龙是具备了足够的“音乐技术”能力来“说话”的!对这一点,我们毫不怀疑地从他的音乐会上找到了肯定的答案!但,问题不仅于此!我们还从他的音乐会上,看到了他的创新与突破:

1.调性:自由无调性的思维框架中,出现调性的回归与结合(如,《未来之火》中对民歌旋律的运用);

2.节奏:有意识地运用复节拍与重音的错位,突破中国传统音乐中常见的方整性的呆滞(如,《启迪