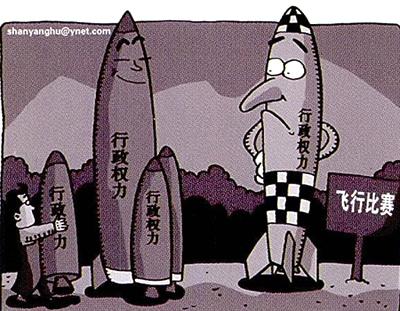

官员行政权力应该有刚性边界

陈 宪

记得前几年在央视国际台的一档中国和美国市长交流的节目中,有一段颇为意味深长的对话。在节目快结束的时候,热情好客的中国市长邀请美国的市长来访问。美国的市长说,今年没有这个预算,可能来不了。中国的市长马上答道,没关系,您任何时候来,我可以为您支付旅费。因为这段对话在央视播出,所以传播很广,中美市长行政权力的差别不言自明了。也就是说,美国市长的行政权力有着严格的边界(预算就是边界之一),而中国市长却显得比较潇洒,行政权力的边界有较大的弹性。

再次提出“行政权力的边界”的话题,起因于最近“两高”负责人向全国人大常委会分别作主题为公正司法和公正执法专项报告后引发的讨论。讨论的焦点是老问题,即司法公正;影响司法公正的主要原因,也是长期存在的老问题——行政权力干预。针对当前行政权力过大,司法得不到足够尊重的现状,常委会委员们认为,一方面要提高司法队伍素质,另一方面,在体制层次提高司法的地位,公正才会得以实现。司法队伍素质提高,能够自觉地认识、主动地维护司法与行政的边界,而在体制层面提高司法的地位,其实质是形成权力制衡的制度安排,边界就在这制度安排之中。

除了从司法的角度,可以看到行政权力过大的案例,在社会经济生活的其他方面,我们也可以发现这方面的问题。在日前召开的“战略环评在中国”国际研讨会上,国家环保总局副局长潘岳透露,《规划环评条例》这部两年前就已经开始运作的立法,由于各部门严重的职能交叉与一些地方短平快的业绩观,目前尚不能很快出台。这里的职能交叉,就是行政权力过大并干预过度的具体表现。现在我们讨论的“大部门”体制,就是试图进一步界定行政权力的边界,并制约可能发生的过度干预。当然,推进“大部门”体制改革的难度,远大于一部《规划环评条例》的出台。

在当下中国,行政权力过大、干预过度的一个重要原因,是公共权力发育不足。长期的计划经济,使行政权力高度强化,侵占了大量公共活动空间,导致公共权力发育远不充分。改革开放以来,中央和地方分权,政府和企业分权,乃至建立和完善社会主义市场经济体制,以及非营利组织发育,出现了公共活动空间,进而形成了公共资源、公共物品和公共权力的概念。必须明确,在现代文明社会中,行政权力是执行权,是公民通过国家赋予政府的权力。政府在配置公共资源,提供公共物品和协调公共事务的相关权力,都是执行权。从这个意义上说,政府是公共权力的执行主体,但不是也不可能是公共权力主体。现在的问题是,行政权力僭越公共权力,行政权力主体俨然成为公共权力主体,这样就导致了上述的行政权力过大、干预过度的种种问题。

从经济生活的角度,公共权力的形成与市场失灵、社会失灵有关。所谓市场失灵,就是指市场失去效率,或者达不到效率的领域,主要是公共物品和外部性。公共物品对于百姓生活的重要性不言自明,其提供水平直接关系到社会的福利水平。然而,公共物品的非竞争性和非排他性,又导致“搭便车”的问题,市场机制不能有效地配置公共物品。外部性问题亦是如此。在存在外部性的场合,不能通过市场评价和交易,将相关各方的利益“扯平”,也就不能通过市场获得某种物品和服务的最优数量,从而市场机制出现失灵。所谓社会失灵,就是指社会失去公平,进而无法实现公平公正这一最基本的人类社会的价值。经济学将纠正市场失灵、追求社会价值的主体简单地归为政府,这就形成了一种理解上的偏差,好像政府天然地具有这方面的能力。事实上,提供公共物品,调节外部性,抑或维护社会公平公正所需要的资金,都来自公民缴纳的税收。因此,在这些方面做多少、怎么做和为谁做,都应当是公民的意志和要求。政府应当根据公民的意志和要求,具体地行使纠正市场失灵、追求社会价值的职能。

在现实生活中,行政权力的边界是由相关法律、法规和制度定义的。人类文明发展到今天,定义这一边界的实践已经十分丰富,可以借鉴的法律、法规和制度也不可胜数。对于现阶段的中国来说,最为重要的,不是缺乏这些法律、法规和制度,而是缺乏法制文明、制度文明,其具体表现就是不少地方、不少部门“人治”仍然大于“法治”。这里的“法治”,包括国家的法律、法规,也包括各种社会组织的制度,以及这些法律、法规和制度被执行和遵守的环境。政府官员一定要十分清楚,行政权力是有边界的,而且,边界是刚性的。行政权力的边界,不仅包括定义这一边界的法律、法规和制度,还包括每一位政府官员自觉遵守的行为。(作者系上海交通大学教授)