我们能否驾驭危机?

王苏舰

编辑柯研

城市化是人类社会发展的趋势。工业革命后,城市化在世界范围内加快进程,上千万人口的特大城市和城市化程度越来越高的城市群已成为一种趋势。然而,随着城市化的深入,各种问题逐渐凸现,来自各个方面的影响城市系统正常运转的威胁也在向我们袭来。我们能否预警到各种可能到来的危机?我们能否理智并有序地应对?我们能否把危机控制在最短的时间里、最小的范围内?一句话,能否科学地驾驭危机!这是横亘在人类生存与发展面前的一大挑战。为此,建立和加强城市危机处理系统,尽快提高我国城市危机管理水平,是城市管理工作中一项紧迫而重要的任务。

城市系统的脆弱性及系统危机的多样性

现代城市已由最初的军事防御向政治、经济、文化、社会功能发展。作为政治中心,城市引导着国家与地区的政治导向;作为经济中心引导着地区产业发展,并成为地区发展的经济支柱;作为文化中心,担负着保留与传播地区与民族文化的功能;作为社会中心为人们提供便利的公共设施和良好的生活环境。此外,城市还有科技、教育、环境保护等诸多功能。由于担当着越来越多的功能,城市,尤其是超大城市或城市群,已经成为一个极其复杂的系统。

为了使这个系统正常运转,人们建立了交通、通讯、能源、水源、食品与生活用品供给、废弃物处理、医疗卫生等保障系统,并日趋复杂。比如能源,有复杂的供电系统、燃气管道、加油站等。如交通,除步行、自行车、汽车外,还需要地铁、轻轨、高速路以及航空航运等。可以说,一个城市就是由众多子系统构成的复杂大系统。

随着城市复杂程度的提高,系统内部子系统之间及系统外部之间的关联越来越高,往往一个子系统的变化或受到侵害就会迅速波及到其它子系统,造成连锁反应,由此导致城市系统的脆弱性也越来越明显,损失也会越来越大。2003年美国的几根高压线故障,就导致了北美大停电,使美国北部的大部分地区瘫痪。大停电事件首先从纽约中心街区爆发,影响到美加9300平方公里区域,造成区域内多个大城市的罕见的大面积停电。停电使整个纽约陷入黑暗之中,美国东北部和加拿大的陆路交通顿时瘫痪,地铁、电梯、火车、电车都停止了运行。大停电发生时,纽约曼哈顿林立的摩天大楼中有数万人正在上班,35万多人被困在纽约各区的电梯和地铁内,许多人闷坐在黑暗的电梯里长达19个小时。肯尼迪及拉瓜迪亚机场、克利夫兰国际机场和多伦多国际机场等6个机场临时停止运营。由于停电事件发生在9.11事件之后,在灯光熄灭、机器停顿、城市瘫痪的瞬间,“9.11”重演的恐惧穿过众人脑海,电力瘫痪对社会带来的冲击不亚于世贸中心遭遇恐怖袭击。受影响地区的5000万美国和加拿大人亲历了一场类似“9.11”的危机。

影响城市系统正常运转的威胁来自方方面面,有来自自然的,有人为的,有来自自然与人为共同的影响。

自然原因包括地震、火山爆发、台风、龙卷风、暴风雨雪、洪水等。其中,地震是给人类带来重大痛苦的自然灾害之一,也是对城市系统危害最大的灾难。二十世纪以来,1906年旧金山地震、1908年墨西哥大地震、1923年关东大地震、1964年安克雷地震、1976年唐山大地震、1988年亚美尼亚地震、1995年阪神大地震以及2005年南亚大地震引发的海啸等,都给城市系统造成了巨大的人员伤亡和财产损失,其中唐山大地震使唐山市整体成为废墟,造成20余万人的死亡,对城市的打击可以说是毁灭性的。

人为原因主要指战争、火灾、意外事故、恐怖袭击、刑事犯罪、经济危机、社会危机、就业危机等。美国9.11恐怖袭击事件是典型的人为原因造成的城市灾难,它给美国造成了3173人的死亡和失踪,约2000亿美元的经济损失,相当于一次毁灭性的地震。但是恐怖袭击比之于地震对人们的心理和社会造成的负面影响尤为沉重。由于人口集中,使城市遭到袭击时,承受的人员伤亡与财产损失巨大,防范这类事件,已成为城市系统重点设防的领域。

人为因素与自然因素混合的,如生态危机、沙漠化、水资源危机、矿产资源危机、公共卫生危机等。危机与危机之间关联密切,如果处置不当,一个危机往往会引起另一个或好几个危机,造成重大人员与财产损失的灾难发生。如自然危机可以引起疾病流行,资源危机可使产业结构失调,瘟疫的蔓延会引起心理危机,经济危机可以引发政治危机等。

另外,危机与危机之间的引发与传递往往很难预见,一个危机导致城市系统某个子系统的失调、失控或瘫痪,最终会使整个城市功能无法运行。如2001年冬季的一场大雪,就使北京地面交通陷入瘫痪。由此可见,引起危机产生的事件并不大,但是产生的后果却是很严重的。这不但使我们看到了城市子系统的密切相关性,还暴露了城市系统极其脆弱的一面。

国外相关城市危机管理机制

借鉴发达国家危机管理机制的成功经验,总结各国危机管理中带有普遍性的要素,对于建立我国相应的国家危机管理体系是十分必要的。

日本是个自然灾害频发的国家,在城市应急处理方面积累了大量的经验。日本的危机管理体系遵循三个原则:一是法制原则,即政府按照法律以及依法规而制定的应急措施处理危机;二是国民至上原则,即保护国民在灾害或危机状态下的生命、健康和财产;三是地方自治原则,即国家严格依据法律行事,即使在危机和灾害等紧急时期,也不能对都道府县和市村町进行干预,严格按照法律规定的事权和财权进行危机管理。日本东京都在1995年阪神大地震后,特别加强了防灾市民组织的建设。防灾市民组织是地区或社区组织和居民自主结成的团体,主要作用和任务是普及防灾知识和防止火灾;实施各种关于初期灭火、救出、救助、应急救援、避难等各种训练研究讨论与地区内的企业、单位进行合作的事项。都政府对市民防灾组织给予必要的支持,区市町村政府作为培育主体,对市民防灾组织进行积极的指导和建议,给这些组织创造好的活动环境和在防灾器材等设备上给以资助。

美国在城市应急管理方面有一套行之有效的机制。美国的城市危机管理部门是根据美国联邦、州分权体制而设立,分为灾害防救体系、灾害救援与应急响应体系。灾害防救体制分为联邦和州两级,发生重大灾害事故后联邦政府实施应急救援行动,灾区的州和地方政府自救能力不足时,联邦政府做出应急响应,调动联邦资源,采取救援措施,支持州和地方政府。救灾体系包括联邦政府中的28个部门或机构以及美国红十字会,它们是提供应急救援力量的单位。美国的灾害救援与应急响应部门是美国联邦紧急救援属(FEMA),是直属于总统的联邦政府独立机构,总部在华盛顿。该机构拥有数十亿美元的预算基金,全职雇员

达2600人以上,还有将近4000名准灾害辅助雇员,协助完成灾后工作。

挪威的突发事件应急处理管理部门由挪威民防和应急事件处理局(DCDEP)负责。该机构是一个国家级的政府减灾组织,主要任务是筹划和完善“保护和拯救生命、财产”的措施,教授公众关于灾难的知识并提供应急培训;在发生灾难时,该机构是中央政府和区级政府官员的联系桥梁,负责协调挪威的减灾工作。在组织机构上,挪威应急管理系统由中央、区、地方三级政府层层管理,相互协调,当严重的灾害超过当地城市的灾难处理能力时,国家和区政府为地方提供相应的物资和协调处理。在中央政府,各个部门都有应急事件处理和危机管理职责,而司法部则有着特殊的责任,这些责任包括建立新的国家级应急总指导原则和各种分原则,挪威民防和应急事件处理局(DCDEP)是司法部执行这些责任的实体,负责监督区级机构的应急工作;区政府负责促进地方开展应急处理、加入军队的支援活动,以及负责环境、农业和城市管理的问题。挪威民防和应急事件处理局(DCDEP)多年来在挪威90%以上的城市开展了危险和隐患分析,对市政的常规组织运作有积极的意义。

如何构建我国城市危机处理系统

随着我国城市进入快速建设期和发展期,我国大中城市也同时迈入了“非稳定状态”的危机高发期。为此,我国城市危机处理系统亟待建立和加强。

建立城市危机管理系统的目标原则应是在最短的时间内,在最小的范围内,把人员、财产及其它损失降到最小程度。

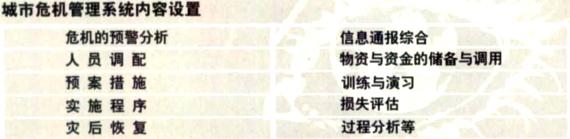

建立城市危机管理系统的内容设置:一般来说,一个危机由以下过程组成:前兆期,即危机发生前各种危机先兆出现阶段;紧急阶段,关键性事件已经发生,并随时间所演变,但没有被控制;持续阶段,事件得以控制,但没有被彻底解决;危机解决阶段,事件得以完全解决。因此,危机管理体系需要根据以上危机发生的过程采取不同的应对策略:首先是对危机的预警与应对危机的准备阶段,需要对可能遇到的各种危机进行综合分析,做到常备不懈;在危机发生后与持续阶段,需要分析危机的性质与发展趋势,根据事先预案,有序应对,合理调动人力、物力、财力,争取尽早控制危机影响,防止危机蔓延;最终达到解决危机并消除危机造成的影响及隐患。作为城市危机管理系统的内容设置,需要有以下方面组成:

建立城市危机管理系统的保障体系:建立和加强城市危机处理系统,必须要强化五个方面的保障体系:第一要有强有力的法律保障,要及时制定和完善相关法律法规,做到依法管理;第二要有舆论保障,让公众在危机发生后有正确的舆论导向,以准确及时的信息发布来保持大局的稳定,以正面的报道安定民心;第三要有教育保障,要加强公众的危机与灾害意识,提高自救、互救能力,使公众在危机发生时,能理智并有序地处理与应对;第四要有科学研究的保障,要加强对城市危机应对机制的各种软硬科学研究,如城市预警体制的研究、危机应对预案的研究、应对程序的研究、危机分析评估研究及救援措施相关技术和现代化手段的研究等等,真正做到能够科学应对各种危机与灾难;第五加强国际交流,随着全球化进程的快速推进,危机也没有国界,我们需要加强与国际间危机管理的多层次交流与合作,尽快提高我国的城市危机管理水平。

应对危机管理必须有高效的组织机构。我们的组织机构既要结合我国实际,又要借鉴国外经验,首先要充分利用现有的各种资源,其次是加强协调统一,同时要做到平战结合。

应对危机管理必须全民参与。普通民众的积极参与是应对危机的第一道防火墙。20世纪70年代在北欧等国逐渐普及“邻里守望制度”,就是社区、警方和全体居民共同实施的一项社区治安计划,它打破了社区里“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的状态,其目的是为了防止攻击性事件和盗窃事件的发生,共保社区安全。志愿者服务是公民参与城市危机管理的一种非常重要的方式,是公民社会和公民社会组织的精髓。在现代大城市危机应对过程中,大量的志愿者组织参与其中,将成为抗击危机的一支重要辅助力量。建立政府与社会组织的伙伴合作关系,是全社会型危机管理网络的一个基本特色。从城市灾害事件发生的情况来看,大量的灾害事件就是在一定的社会组织内爆发的,有许多灾害事件,即使不是在一定的组织内爆发,也可能直接冲击到这些组织。作为受灾主体,它们理所当然要参与到危机应对过程中,与政府一起共同化解危机。对于那些大规模的危机事件的应对,政府在调动所掌管的各种公共物资和资源进行突发性危机管理活动时,有可能还得动用各种营利组织的资源,支持政府危机管理活动的需要。在城市危机管理中引入社会组织的参与,既有利于塑造这些组织的应急组织文化,提高其自我救助能力;也可以在危机预防、危机处理和灾后恢复的过程中,提高城市政府的危机应对能力。

在未来社会发展进程中,各种危机的发生具有不确定性和随机性。我们不可能完全避免危机的出现,但我们必须未雨绸缪。《孙子兵法》中讲到,“无侍其不来,侍吾有以待也;无侍其不功,侍吾有所不功也”。我们不能寄希望于危机不会发生,也不能寄希望于危机不会袭击我们,我们只能寄希望于自身——尽最大可能及时、周密地做好应对各科危机的准备,把危机控制在最短的时间里、最小的范围内。我们应该看到,危机的发生在带来人员、财产等损失的同时,也孕育着新的机会,在应对危机的同时,我们还要把握住危机可能带来的机遇,并促使其向有利的方面发展。如果能做到把危机变为转机,则是驾驭危机的最高选择。

(本文由北京市科学技术研究院北京市科技情报研究所提供)