2006美国管理界新发现

戴维·赫斯特

译/许韶明

各种流行管理思潮如同“烈酒”,让管理者饮后产生宿醉头痛的后果,2006年的管理著作没有“烈酒”,但却值得管理者回味。

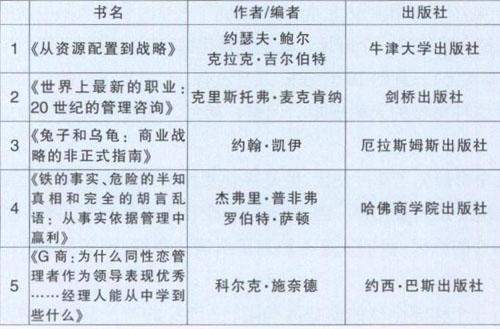

2006年年底,美国《战略+商业》杂志组织管理领域最优秀的专家和作者评选年度最佳管理著作,其中有5本著作脱颖而出,这5本书分别是:

对于企业领导人而言,各种流行的管理思潮如同“烈酒”,让人在狂欢中不知不觉酩酊大醉,宿醉醒来后还得忍受那难以言状的头痛。上世纪80年代初,这味“烈酒”叫“大战略”;到了1990年代,又变成了“业务流程重组”;进入21世纪,“末位淘汰”绩效评估体系成了经理们的最爱。在2006年的管理书籍中,没有这类“烈酒”,我们推荐的5本书更像讲究品味的美酒。因为经理们希望获得快速有效的应对措施,而他们各自组织中的情况又是那么复杂独特,两者之间的矛盾是越来越激烈。

在2006年的管理书籍中,管理学者们开始问这样的问题:科学的、事实的依据能为管理提供多大程度的帮助?对应的因果关系理论也正在形成。对于管理第一线的经理人来讲,这是一个漫长的等待过程。实践中要求管理者能快速做出应对,因此寻找证据的工作通常不在考虑之中。太多的情形下,经理人因为错误的理由,尤其是在好斗和急躁心态的驱使下,草率地做出应对决策。这些通常都是“饮用”了各种管理“烈酒”造成的后果。

1.《从资源配置到战略》

管理者是如何制订战略的

《从资源配置到战略》一书,探讨的核心正是公司在发展战略中所需要的外部条件。这本书关注经理人如何实实在在地制订战略。

该书提出的观点在当时就十分激进。上世纪70年代时,许多领导世界的企业战略家一致拥护一种自上而下的进程,即先构思后实施;而该书的作者之一,哈佛商学院教授约瑟夫·鲍尔却把这种做法倒转过来,即先实施后构思。

鲍尔的早期研究认为,战略受3个条件所驱动:公司资源配置模式、公司结构以及公司对经理人的评估和激励机制。公司配置其资源的模式是一个持续进化的过程,而并非一蹴而就。该书详尽地陈述这种观点的发展历程,同时把一些学术界知名人士的观点融入其中,让人耳目一新、备受启迪。这些知名人士包括哈佛商学院的克莱顿·克里斯腾森,欧洲工商学院的伊夫斯·多兹和斯坦福大学的罗伯特·伯格尔曼。

该书的价值在于,它很好地把理论与事实结合起来,就战略的形成提供许多不同寻常却又精彩纷呈的观点。在资源配置(RAP)的初试阶段模式中,有三种层面的经理人同时参与到战略制订的过程当中:处于操作层面的经理人,他们经常有机会接触到异常情况,能够提供制订战略的第一手材料;处于顶层的经理人,他们有权并承当起制订战略的责任(通常根据财务预算来制订战略);处于中间阶层的经理人,他们扮演着中间人的角色,既能拥护处于操作层面的经理人所提出的行动议案,又与位于顶层的经理人观点保持一致。在经过修改后的RAP模式中,三种层面依然存在,然而操作的进程与所消耗的时间却得到更为详尽的说明。

作者认为理解RAP模式是理解战略得以成功制订的核心所在。同时还提供一个很有说服力的案例,认为企业执行官可以根据公司结构的变化对自下而上的进程加以塑造。

此外,作者清楚地阐述了需要采用自上而下的战略性介入时的情况。例如,当需要出售或关闭现存的业务时,局内人士由于自身利益所在而无法做出正确的决定,通常需要外观者从公司上层介入进来。

从大局来看,高级经理人监管战略与结构,在情形危急时才介入进来。与个人单打独斗般地“主宰”公司战略并传递结果的做法相比,前者无疑富有成效得多。

2.《世界上最新的职业:20世纪的管理咨询》

知识中介人的角色

然而,为公司的战略承当起主要责任的职业管理人员,首当其冲的却是管理咨询顾问。

在《世界上最新的职业:20世纪的管理咨询》一书中,作者克里斯托弗·麦克肯纳探讨了管理咨询从上世纪20年代到今天的进化过程。与管理咨询所能提供的服务内容相比,作者更加注重管理咨询在美国获得经济和文化主导地位的背景条件。该书可与其他关注咨询的书籍搭配成套,如约翰·米可斯威特和艾德莱恩·伍尔得礼奇两人于1996年所著的《巫医:如何让管理大师的行动产生意义》等。

身为牛津大学经济历史学家,麦克肯纳教授辨别了职业型的管理咨询起源于1933年同时颁布的《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》和《证券方案》;前者将商业银行与投资银行分离开来,后者则有效地禁止律师、工程师和顾问等职业人士在公司的财务交易发生前履行自身的职责。正是由于这两个法案的出台,一些诸如乔治·阿姆斯特朗、博思艾伦、麦肯锡等管理咨询公司开始雏鹰展翅,获得巨大的发展动力,最后成为管理咨询行业中的佼佼者。

二战以后,随着美国联邦政府承担起被麦克肯纳称为“国家承包商”的角色,管理咨询行业的发展呈现出更为诱人的前景。政府依靠外部承包商提供的职业管理咨询专家,扩展了行政管理的兼容能力。

1947年,“胡佛委员会”成立并致力于促使行政部门提高效率,在此催化剂的强大作用下,联邦政府出任顾问角色的人员开始向制度化演进。有关规章制度持续推动管理咨询业的发展。由于安然、世通、安达信等连串公司财务丑闻事件陆续曝光,美国政府于2002年又颁布了《萨宾斯-奥克斯利法案》,该法防止咨询顾问给自己的客户提供意见;进一步加强公司董事的法律职责,并促使他们向外部的管理咨询顾问寻求建议。

另一方面,管理咨询顾问经常被人指控把旧秘方重新包装成为“新”产品。但在该书中,作者却带着同情眼光,认为管理咨询顾问作为卓越的知识中介人,努力在与自己的所知作战,这是一个持续不断的商品化过程。当我们寻找新的方法对自己的经验加以分门别类时,对显性知识的概括提炼总是处于变化当中,然而其中起隐性作用、不可名状的经验依然保持不变。这意味着知识从一种背景传送到另外一个背景中总会产生诸多问题。因此,个人不得不得出一个无法逃避的结论:正如其他旧的行业一样,管理咨询尽管属于世上最新的职业,但其从业人员却总是忙于工作当中,他们对于社会的有用价值将持续受到人们的质疑。

3.《兔子和乌龟:商业战略的非正式指南》

对迈克·波特的批判

无论是对管理学理论专家,还是咨询顾问,都采取更为怀疑态度的非属《兔子和乌龟:商业战略的非正式指南》一书不可。作者约翰·凯伊是一位经济学家、咨询顾问以及前商学院教授,本书是由他为英国《金融时报》撰写的专栏文章结集而成。

凯伊教授在书名中使用了一个比喻,讲述了一个童话故事。故事中的乌龟与兔子展开赛跑比赛,乌龟由于厌恶在比赛中总是落后对手,开始雇请咨询顾问来帮助自己,使自己的速度变得更快、身形变得更为敏捷。兔子受到同类被猎豹追捕的事迹所鼓舞,下定决心要使自己成为猎豹,并准备为此采取行动。幸运的是,在一位智者——猫头鹰的劝说下,乌龟意识到必须与现存条件相符合才能发挥出自己的最佳实力。

由此可见,卓有成效的战略的本质,必须要求企业与众不同的能力与市场需求相互适应才行。凯伊教授严厉批判了哈佛商学院经济学家迈克·波特提出的竞争性战略的观点,认为它对于理解核心问题毫无益处:为何不同的企业在面对同样的外部条件时,各自所采取的行动会截然不同呢?凯伊使用生动活泼的比喻使得该书通俗易懂,如果经常阅读,确实能使人受益匪浅。

4.《铁的事实、危险的半知真相和完全的胡言乱语:从事实依据管理中赢利》

从经验中学习

德国首相俾斯麦曾经说:从自己的错误中学习的人是傻瓜,从别人的错误中学习才是正道。俾斯麦并没有把这种信念付诸行动,但他却是一名不折不扣的功利主义者,一切以现实利益为重。

俾斯麦的做法并非没有根据,历史学家克雷·布林顿曾在自己的著作《西方思潮的故事》中指出:与科学领域中知识可以“积累”、进程真实存在相反,哲学、宗教和政治等领域会产生一种“非积累性”知识。

但是,区分知识领域中“积累性”与“非积累性”是个大难题,因为两者的界限并不明显:知识就像是一个光谱,受变异、选择和保持等作用力的推动,知识实体在这个光谱里发生位移,一些取得成功的理论和方法,渐渐让位于另外一些更为有效的理论和方法。当然,在这个持续不断的空间里,管理的地位以及前进速度纯属人们的臆想,但它极有可能位于法则与医药之间;前者属于“积累性”,后者则属于“非积累性”。

在斯坦福大学组织行为学教授杰弗里·普非弗和管理科学与工程教授罗伯特·萨顿两人看来,管理应该十分接近医药。在两人共同撰写《铁的事实、危险的半知真相和完全的胡言乱语:从事实依据管理中赢利》一书中,他们宣称:“如果医生给病人开处方的方法与公司给管理提供意见的方法相同,那么,病人的病情就会加重甚至死亡,许多医生也将被投入监狱中。”

作者指出,经理人经常性选择错误的管理方法,主要有三个原因:第一,采取随意的基准,导致他们愿意采用来自成功管理机构甚为明显的惯例做法,从而忽略那些能够取得成功却常常不易辨识的独特环境;第二,重复以往的工作,这里再一次忽略检查当前的背景与以往是否一致;第三,盲目遵循根深蒂固却没有得到事实加以检验的理念。作者举出对于角色过分狂热以及关于过分相信股票期权功效两个例子,证明个人恪守的信念而非事实,以及信念是如何主宰争论的。

书中所检验6条危险的“半知真相”,反映的是北美众多经理人所持有的信念:

●工作本质上与生活不同,事实也应该如此;

●最佳的公司拥有最佳的职员;

●财政津贴能够驱动公司运作;

●管理战略是重心所在;

●公司不是求变,就是求亡;

●伟大的领袖在掌舵公司。

作者选取事实对这6条命题做出正反检验,并得出结论:这些概念或许在理论上能够得到论证,事实上它们所付出的成本经常会比所获得的利益要高。

因此,正如经常被用来表达“争夺人才的战争”,“半知真相”第二条被理所当然地认为个人的能力很大程度上是一成不变的,可以可靠地根据个人的能力对其加以分类,公司的总体表现经常是对个人表现所作的简单加法。作者无法列出事实来支持这些说法,并认为在职员持续工作的环境和体系中,这些环境和体系经常会践踏个人的能力。

尽管作者打算展示以事实为基础的管理习惯如何成为可能,但读者在最后不禁会对事实提出质疑:即使是最简单的管理命题,也经常会模棱两可、自相矛盾,经理人做的最明智的事情就是能够从自己的信念和经验中抽身出来。

作者无法给经理人提供如何分类事实的理论框架,只好建议他们运用苏格拉底所提出的“对待智慧的态度”,即“让人一边根据自己现存的知识来行动,一边质疑自己的所知。”

这样的态度无疑受到认可,然而,由于智慧无从购买,也无法传授,我们实际上绕了一个大圈:个人通过错误判断获得正确判断,而正是错误的判断,使得随机的基准、重复以往的工作以及遵循未加检验的理念得以实施。

5.《G商:为什么同性恋管理者作为领导表现优秀……经理人能从中学到些什么》

被忽略了的因素

《G商:为什么同性恋管理者作为领导表现优秀……经理人能从中学到些什么》是另外一本优秀的管理学书籍,作者科尔克·施奈德是位教师和注册咨询顾问。根据施奈德的研究资料显示,与异性恋倾向的企业执行官相比,公开承认自己是同性恋倾向的企业执行官能够创造出更有斗志工作氛围并使员工更加尽忠职守。

作者得出结论:经理人必须认识到,员工的适应性和创造力至关重要,尤其对于新生代的人而言,他们追求有意义的工作,梦想能够改变世界。

对于培养经理人,我们经常想到学术型的巨头公司,如麦肯锡和通用公司。同性恋社区似乎能够发展出经理人与企业家。作者更为强调的是后者。

作者的资料显示,同性恋的经历与他人称之为“情商”的培养过程有相关联系,作者认为两者有因果关系。此外,看上去同性恋执行官能够支持普非弗和萨顿教授所提出的“危险的半知事实”的论点。

从经验中学到的所有教训,都未能改变俾斯麦的功利主义观点。毕竟,作为一名操作进程逐步递增发展的大师,他一步步迈向自己的终极目标:打造出一个强大统一的德意志帝国。

早在19世纪80年代,俾斯麦就推出了欧洲第一部《劳工法》和第一个社保体系,这种举措并非出于意识形态方面的考虑,而是因为他预测到工人的地位将迅速提升以及社会主义运动所产生的诱人前景。

1890年,威廉二世下令俾斯麦下台,随后采取了一些更为激进和冒失的举措,做法与当代经理人如出一辙。欧洲的地理政治体系,正如其他所有的社会建筑一样,变得摇摇欲坠而不得不采取修补工作;24年以后,它终于倒塌下来,造成的破坏是如此巨大、影响范围是如此之广,直到80年后才重新找到一个新型而持久的模式。

因此,正如哲学家乔治·桑塔亚那在《生活理性》中所提出的:“进程,除了包含变化以外还远远不够,它还取决于维持原样。当变化是绝对时,并不需要做出任何的改善……而当经验没有维持下去时,成熟将遥不可及。那些忘记历史的人注定会重复历史。”如果桑塔亚那愿意撰写管理方面的书籍,那他真是再为合适不过的人选。

[编辑 陈 力]

E-mail:chinacbr@vip.163.com