幼儿被忽视社交地位的矫正研究

问题的提出

儿童的同伴关系是儿童社会性发展的—个重要方面。良好的同伴关系为儿童提供了与众多同龄伙伴平等和自由交流的机会,对儿童的情感、认知和自我意识的发展具有独特的影响。但在日常的幼儿活动时间里,我们经常会发现群体中有一些幼儿既不被同伴接受,又不被同伴拒绝,处于被同伴“忽视”的状态。他们经常游离于同伴交往活动的边缘,在班级中既没有好朋友,也无固定的玩伴。他们常向别人提出申请和要求,但常受到同伴的忽略或不同意,又因为他们是群体中的乖孩子,性格内向、文静、不招惹是非,而经常被老师忽略。长此以往,不但其正常的心理需求得不到满足,而且会导致削口过分紧张、敏感、焦虑、不自信等不良心理状态的形成,会由“被忽视”儿童逐渐发展成为“退缩”儿童,从而严重影响其自身的社会化过程。因此,心理学家认为如果在孩子的早期发展阶段,能够重视“被忽视”儿童的存在,及早地采取有效的干预策略,将能较大地改善“被忽视”儿童的社交地位,使他们能够成功地加入到同伴的游戏活动之中,感受交往的乐趣、体验成功的快.乐,从而促进他们的社会性发展。

本课题研究的目的,就在于积极探索如何有效地帮助“被忽视”儿童改变社交地位的方法和途径,促进“被忽视”儿童建立积极、良好的同伴关系。

研究方法

一、概念界定

“被忽视”儿童通常指在与同伴交往时表现为:独自安静地玩、离群、徘徊、观望、想发出社交信号又犹豫不决、不招惹是非、依赖成人的帮助和指导等行为特征;他们对同伴既很少友好、合作行为,也很少不友好、侵犯性行为,因此很少有人喜欢他们,也很少有人讨厌他们,处于被同伴忽视和冷落的社交地位。

二、被试

选取我园两个中班幼儿共68名以及相同级别的其他幼儿园两个中班共68名,通过同伴正负提名,确定实验对象。

三、方法与工具

1.同伴正负提名法

为了提高研究的信度和效度,我们在中班第二学期的期初、期末各进行了一次提名,共计136人次,并且全过程由本人完成提问。每次提名单独进行,在幼儿能看到其他同伴的地方回答“你最喜欢谁,你最不喜欢谁?”要求回答人数最多3人。第一次提名只回答喜欢和不喜欢的名字,第二次提名要求同时回答原因。

根据每个孩子的正负提名,选出最受欢迎儿童和被拒绝儿童,在剩余的儿童中把两次同伴提名数都为o-2人次的作为被试儿童,其中实验组10人,控制组10人。

2.教师评价问卷

设计“被忽视儿童交往能力表现问卷表”,内容包括交往类型、交往态度、交往结果、交往持续时间。问卷项目分为二至三个等级,要求教师根据一周对幼儿自由活动时间的观察逐项作出评价。

3.幼儿实际行为观察

根据有关研究文献和预行观察结果设计观察量表,观察时采用时间取样法,在幼儿自由活动时间进行,每个被试幼儿前测和后测各两次,每次10分钟。主要用于收集幼儿在幼儿园与同伴交往中的实际行为表现和交往情况。观察内容:①积极行为表现:做出与其他人一致的行为、说与游戏有关的话、讨论与游戏有关的话题、说赞美的语言、对同伴的主动行为显示积极的反应。②消极行为表现:独自安静地玩、离群、等待和观望、想发出社交信号又犹豫不决、依赖成人。

4.实验组幼儿跟踪观察

要求班主任在幼儿自由活动时间对实验组幼儿的交往能力进行跟踪观察,每周2次,每次10分钟,内容同上。

实验程序

一、前测 在实施干预策略前,对被试儿童进行前测,作为与后测结果进行比较的指标。前测采用上述三种方法和工具进行,以便从不同角度全面了解“被忽视”儿竟的社交地位和社交行为的个体特征。

二、分析 笔者和实验组的四位教师对两次同伴提名中的“喜欢”和“不喜欢”因素进行了统计,以了解儿童受欢迎和被拒绝的真实原因,同时与实验组的四位教师进行多次专门的交流和分析,以充分了解“被忽视”儿童的交往行为和个体特征,从而为制定实施方案提供科学的依据。

三、 实施 实施方案包括两个部分;集体教育:教育、引导全体儿童树立正确的友爱观,通过谈话、故事、表演等活动感受别人的情感,逐步形成积极友好的行为方式;个别教育:在游戏活动时对“被忽视”儿童进行具体的语言和行为的指导和帮助,使他们获得交往的成功。

四、具体方法

1.教师榜样示范法 在同伴现场提名时,笔者发现孩子对同伴“喜欢”和“不喜欢”因素的评价语言和教师日常所用的语言很相似,尤其是女孩子较男孩子易受教师评价语言的影响。在“不喜欢”因素的评价中,许多孩子说的话就是老师日常中经常评价的语言。因而,笔者要求实验组的四位教师对“被忽视”儿童多采用正面、积极的评价语言,以引起其他幼儿的注意并受到潜移默化的影响,从而对“被忽视”儿童产生好感。

2.全体教导法 教师选用故事、幼儿日常交往中的友好事例组织全体幼儿进行谈话、讨论、分析,使幼儿懂得在与同伴交往时应该如何做,明确积极、恰当、合适的交往语言和行为方式。

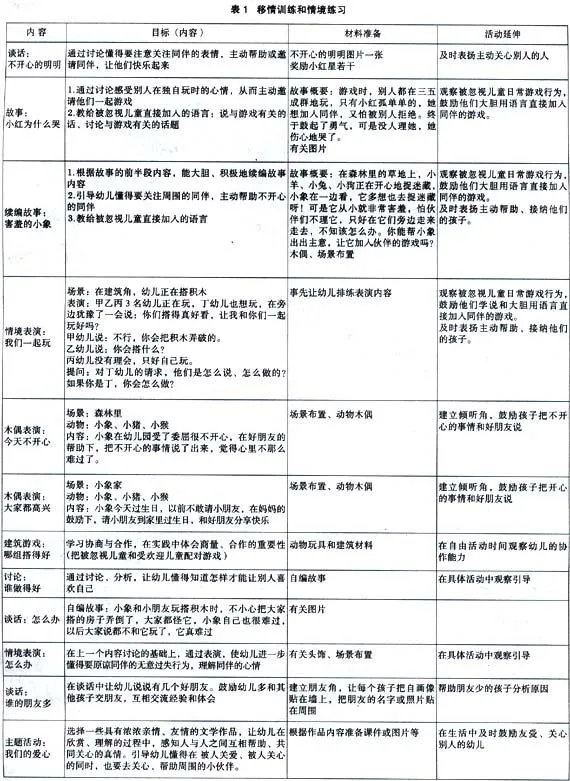

3.穆情训练和情境练习法 这是提高“被忽视”儿童社交地位的一种独特的教育方法。移情是在特定情况下一人对另一人情感体验的理解和分享,也就是设身处地地站在他人的角度理解他人的情感。但是移情不都是自然而然产生的,需要教师设计一些情境让幼儿去分享和理解他人的情绪体验,如讲故事、续编故事、情境演示、生活情境体验、角色游戏、主题活动、木偶戏等。具体内容见表1。

值得注意的是,在进行移情训练和情境练习时要注意以下几点:

①教育者的情绪对幼儿具有很强的感染力,因此也要加入到情境中,不能成为旁观者。

②移情训练和情境练习的内容必须是幼儿熟悉的社会生活或幼儿能够看懂、理解的内容,否则容易让幼儿产生误解。

③要充分利用幼儿已有的体验,唤起幼儿对情境的理解与情感的共鸣。

④把移情训练和情境练习的内容与幼儿日常的生活、交往结合起来,在表现移情时不仅仅停留在同情与共鸣上,应及时利用真实的生活内容引导幼儿作出具体的行为表现。

4.任务法 在幼儿自由游戏时间,教师有意识地教给“被忽视”儿童一些加入同伴游戏的语言和技巧,如“你的玩具真好玩,让我玩玩好吗”、“你搭的积木真好看,让我们一起搭个更大、更好的公园好吗”、“我觉得这样做会更好,可以让我试一试吗”、“我的玩具很好玩,我们换一下行吗”、“对不起,我不是故意的”等具体的加入语言,为幼儿架起进行交往活动的桥梁,体验被同伴接受的愉悦。当他们交往成功后,教师应继续观察,及时提醒、帮助他们处理交往时的突发问题,提高他们交往的持续时间,进一步体验成功、提高自信。

5.及时强化法 对孩子在交往中的表现要给予及时的鼓励和表扬,表扬的范围包括“被忽视”儿童的个体表现和其他儿童的友好表现,特别是要在集体中给予表扬,以引起同伴的注意和羡慕;吸引其他儿童能够注意“被忽视”儿童的存在。

6.大带小游戏 在班里开展大带小游戏,如到小班帮助弟弟妹妹穿衣服、穿鞋子;带小班孩子做游戏,让“被忽视”儿童体验成功交往的快乐。

7.与受欢迎儿童配对游戏 在日常游戏中,教师有意识地把受欢迎儿童与“被忽视”儿童组合在一起游戏。因为受欢迎儿童性格一般较外向,不易冲动和发脾气,活泼、爱说话、胆子较大,他们在与同伴交往时掌握使用的策略多,有效性、主动性、独立性、友好性均较强。而“被忽视”儿童性格内向,好静、慢性、脾气小、不易兴奋和冲动,不爱说话、胆子较小。他们在与同伴交往时掌握和使用的策略较少,主动性、独立性、有效性均较差,较多地使用退缩性(独自玩、离群)、依赖性策略。所以我们采取把这两类儿童进行游戏配对,让“被忽视”儿童受到潜移默化的影响、感受与同伴交往的乐趣。

8.家园合作法 与“被忽视”儿童的家长进行沟通,了解孩子的家庭情况,要求家长能多与孩子游戏,建立民主型的家庭关系;创造条件让孩子多与同伴交往(与朋友或邻居的孩子游戏,但建议家长选择个性宽容、活泼大方的孩子,使自己的孩子容易获得交往成功、增强自信)。

9.后测 在实施干预策略之后,采用与前测相同的澜量方法和工具进行。

结果与分析

经过一个学期的教育培养,我们在大班第二学期以同样的方法进行了两次同伴现场提名,这些“被忽视”儿童的提名数都有了较大的提高,其他实验组幼儿的同伴提名数也有了不同程度的提高。在教师的观察记录和问卷表中,也都反映出了他们在交往行为特征和社交地位上都有了显著的变化。

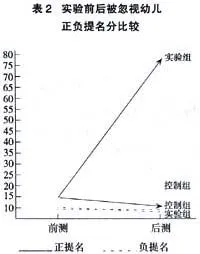

一、同伴现场提名比较

从表2的数据可以看出,实验组10个被试幼儿经过一个学期的教育和培养,两次同伴提名、正提名分由实验前的14分上升到实验后的80分,两次正提名分平均提高了71%,两次提名的负提名分由10下降到5,说明我们的干预策略是积极有效的,实验组幼儿已经引起了同伴的关注并且被同伴接纳和欢迎。而控制组的幼儿由于没有采取任何干预措施,在同伴提名时正负提名分变化都不大,正提名分由实验前的15分下降到实验后的12分,负提名分由实验前的9上升到实验后的u,总的正负提名分为24-23,几乎没有变化。

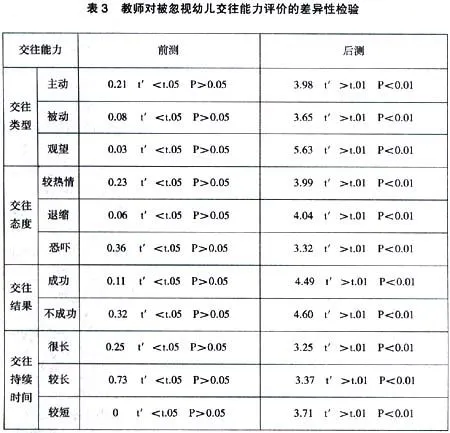

二、教师对幼儿交往能力的评价

从表3可以看出,实验前两组幼儿的交往能力差异不显著,但经过一个学期的教育、指导和专门的训练,两组幼儿的交往能力差异极显著。实验结果也再次证明了我们的干预策略是积极、有效的,可以改变被忽视幼儿的社交地位。

讨论与建议

一、本研究结果表明,实验组幼儿的社交地位正在向着积极的方向发展,因此,作为儿童早期教育的启蒙者——幼儿教师应该充分认识和重视班级里“被忽视”儿童的存在,不能因为他们都是班里的乖孩子,不引人注目、不惹是生非,而忽略他们。同时也不能因为被忽视幼儿的好教好管而忽视了对他们同伴关系的培养。及早发现他们的社会性发展倾向,积极采取有效的干预策略帮助“被忽视”儿童改变社交地位是教师义不容辞的责任。

二、本研究结果还表明,虽然幼儿期身心发展的可塑性比较大,但是在自然状态下幼儿“被忽视”的社交地位有较大的稳定性。表现在:控制组的幼儿在同样经过一个学期后,每个幼儿的同伴正负提名分基本保持不变,而20%的幼儿的同伴提名分却在下降,他们的社交地位处于更不利于自身社会化发展的境况。虽然有人认为,没有必要过分重视幼儿的社交困难和消极行为问题,也没有必要采取专门的矫正措施,因为大部分被忽视幼儿会随着年龄的增大而逐渐改变自己的交往方式、增加交往技巧。但是根据我们的研究结果以及其他心理学家的研究和幼教实践经验,幼儿期是同伴关系形成和发展的关键期,如果在幼儿期总是处于一种低社交地位,那么他们就不能产生良好的归属感,缺乏积极的情感体验。而每天处于一种孤独、徘徊、矛盾、压抑的心理状态,就会失去许多向同伴学习、形成良好行为、品德和社会交往所需要的社交技能的机会,可能会对其社会化过程和水平造成较大的消极影响。因此,积极采取有效的干预措施,帮助“被忽视”儿童提高和改善社交地位是非常必要的。

三、在研究的过程中,我们发现教师和家长的教养方式与儿童的社交地位的形成有直接的因果关系,因此,在日常的教养工作中,我们要注意以下几个方面的问题:

1.关注幼儿自由活动的时间和内容。新《纲要》要求我们每天为幼儿安排自由活动的时间和空间,使幼儿能够在自由活动时间学习用语言与人交往,与同伴做一些喜欢的游戏。教师则通过观察,指导、帮助幼儿的交往、合作行为。但是目前真正能够做到这一点的教师却为数不多,表现在有的教师因为园领导的课表活动安排过于紧密而剥夺了幼儿的自由活动时间;有的教师虽然安排了幼儿的自由活动时间,却由于忙于整理或准备教学活动的材料而忽视了教师的观察与引导作用,不了解每个孩子的同伴关系,即使关注也是针对那些经常淘气、发脾气的“被拒绝”儿童,而那些默默无闻、不引人注目、不惹是生非的“被忽视”儿童却经常处于教师的视野之外。因此,教师要重视幼儿的自由活动时间,认真观察幼儿的交往活动.特别是关注那些不声不响的乖孩子,了解他们的交往行为和结果,积极制定方案、采取有效的措施进行教育和引导,帮助他们改变不良的同伴关系。

2.积极创设幼儿与同伴交往的机会和条件:《韦民新大学词典》把同伴定义为“彼此之间地位平等的人”。心理学家也认为,同伴是“社会上平等的”、“共同操作时,在行为的复杂程度上处于同一水平的个体”。因此,教师和家长都要积极为幼儿创设与同伴交往的机会和条件。因为家庭亲子关系中的儿童多处于被关注、被动的地位,因而不需要儿童自己去发起或维持与父母的交往;集体活动中的同伴关系由于教师的指令性语言和行为规则多,也不需要儿童主动地发起或参与。而在同伴交往中,儿童一方面要向对方发出交往行为,如微笑、请求、邀请等,从而尝试、练习社会交往技能和策略,并根据对方的反应作出调整;另一方面,还要通过观察同伴的社会行为,学习对自己而言是新的社交手段,从而丰富自己的社交行为。因此,教师应为其创设与同伴交往的机会和条件,让儿童在乎等、自由的交往过程中,关注同伴的反应和态度,并提高自己行为的表现性和反应的灵活性,以保持顺利实现双方的信息交流,完成交往活动。这对于幼儿的社会性发展极其重要。

3.关注“被忽视”儿童的家庭环境。在与“被忽视”儿童的家长进行沟通时,我们发现大部分家长在谈及孩子胆子小、不会与人交往时都说到自己小时候也是这样,孩子的个性像自己,对于孩子所处的社交地位,有的家长表现出无所谓,有的家长表现出极大的担忧,因为他们对孩子的担心与教师的评价一致。对于这两类家庭,我们通过与家长的进一步交谈,发现他们的孩子平时由长辈带的居多,有的孩子在1~2岁时,就因母亲参加工作而把孩子托付给长辈,每周周末才把孩子接回来。而长辈多由于宠爱,对孩子照顾很仔细,使孩子缺乏动手能力的培养,特别是不敢放手让孩子参与同龄孩子的游戏,使这些孩子既缺乏自信又缺乏交往技能,因而在交往过程中逐渐成为“被忽视”儿童。教师要做的是,要让家长了解孩子的同伴关系发展情况,让家长重视孩子的心理感受,不能把自己的成长经验与孩子比较,对孩子的社交地位既不惊慌也不忽视。教师要与家长共同分析、探讨应对的措施,帮助家长转变教养方式,多创造与孩子游戏、交谈的时间,多让孩子做自己能做的事,提高孩子的动手能力;多创造孩子与同伴交往的时间,关注孩子的交往语言和行为,帮助孩子获得交往的成功。

4.关注教师对儿童同伴交往的影响。在研究中,我们发现教师与幼儿的同伴提名有着较大的相似性,经常受表扬的孩子90%以上都是受欢迎的儿童,经常受批评的孩子90%以上是被拒绝儿童,还有15%的幼儿在教师提名和同伴提名时都很少或没有被关注到。因此,教师对幼儿的肯定或否定评价,会直接影响儿童在同伴中的社交地位和受欢迎的程度。同时,教师通过眼神,言语、动作表现出来的对某些幼儿的信任,也会影响儿童在同伴中的地位和受欢迎的程度。因此,当教师对一些性格内向、胆小、不善于交往的孩子很少进行评价,久而久之,这些儿童就会逐渐被同伴忽略而发展成为“被忽视”儿童。所以在日常工作中,教师要关注每个儿童,特别是那些不引人注目、常常独处的儿童,通过自身的语言和行为引起同伴对他们的关注。

(作者单位:浙江省杭州市上城区胜利幼儿园)

编辑/于