风雨兼程五十年

曹学文 丁万华

炳灵寺石窟是中国著名的佛教石窟寺之一,位于甘肃永靖县西南35公里处的小积石山中。唐代高僧释道世的《法苑珠林》记载:“晋初河州唐述谷寺者,在今河州西北五十里,渡风林津,登长夷岭南望,名积石山,即禹贡导河之极地也……有石门滨于河上,镌石文曰:‘晋泰始年之所立也。”这是炳灵寺在史书中有确切纪年的最早记载。保存在炳灵寺的169窟北壁6龛中的西秦“建弘元年”墨书题记,是迄今国内石窟中发现的保存最早的纪年题记。题记主要讲述了西秦建弘元年,对该窟北壁雕像与壁画的重修情况。由此可推知炳灵寺开凿于西秦时期是明确的,甚至可上溯到西晋时期。从这一点上讲,炳灵寺石窟的历史价值和考古价值是十分重要的。炳灵寺石窟从西秦开始,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、吐蕃、宋、西夏、元、明、清等十余个朝代,约1600多年。其中有羌、乞伏鲜卑、吐谷浑、秃发鲜卑、汉、吐蕃、角斯啰、党项、藏等近十个民族,先后成为这里的主人,各个民族在这里都留下了具有时代特点的文化遗存。由此可知,炳灵寺石窟是古代各个民族共同创造的文化结晶,具有浓郁的民族性和地域性。迄今为止,炳灵寺发现窟龛216个,各类佛教造像815尊,壁画1000余平方米,佛塔近60座,另外还有近400件馆藏文物,包括镏金铜佛像、石雕佛像、泥塑佛像、木雕佛像、骨雕佛像、藏文大藏经、西夏文佛经残页、唐卡、字画等。炳灵寺石窟不愧是一座文化宝库。

重新发现

清朝同治(1861~1874)时期,西北地区爆发了大规模的民族冲突,同治十三年(1874),战火烧到了炳灵寺,所有的寺院建筑,包括九层大佛阁毁之一炬,部分洞窟塑像遭到严重毁坏,空前的劫难使盛极一时的炳灵寺慢慢淡出了人们的视野。直到77年后的1951年,炳灵寺才被重新发现。

1951年,著名学者冯国瑞先生利用在临夏搞土地改革之机,对炳灵寺石窟进行了初步考察。他的考察报告先后在《甘肃日报》和《光明日报》上发表,引起了社会各界的广泛关注。次年,中央文化部和西北文化部,抽调各方面的专家共13人组成了炳灵寺石窟考察团,赵望云任团长,吴作人、常书鸿任副团长。这两次考察,对炳灵寺的历史文化价值进行了较为准确的评估。国家为了保护这一文化瑰宝,于1955年成立了专门的保护机构——炳灵寺文物保管所,委派王万青等两位同志前往工作。1961年3月,国务院把炳灵寺石窟列入第一批全国重点文物保护单位,历经劫难的炳灵寺终于获得了新生,找到了自己的历史位置。

保护和研究

全国解放以来,国家对炳灵寺石窟的保护工作十分重视,除了日常维修保护外,还多次进行了大型的保护维修工作。

第一次保护维修始于1967年,那是在刘家峡水库蓄水的前夜。水库蓄水后,炳灵寺石窟前黄河水面高程由原来的1720米提高到1735米,炳灵寺部分洞窟将被淹没。当时正是“文化大革命”高潮之即,在部分人眼里,炳灵寺属于被扫除的对象,但是在专家们的呼吁下,周总理力排众议,亲自拨款150万元,由水电部第四工程局承建,在窟前修建了一条长220米、高16米的防护堤坝,高程达到1738米,有效地保护了石窟文物。

这期间发生的一件事情值得我们永远牢记。修建防护堤坝前,对炳灵寺施工现场进行考古发掘与清理,位于睡佛沟16号窟的涅槃佛,从表面上看,它是属于明清时期的作品,当时认为历史价值不高,保护和搬迁的难度极大,费用很高,因此决定放弃。这时候,敦煌研究所霍熙亮先生提出,既然按放弃处理,何不对他进行一番“解剖”。在得到同意后,霍先生对其进行测绘和清理,将敷于表层明清时期的泥皮剥离后,露出了唐代的作品,这使当时参加清理工作的专家学者们都震惊了。但这还不是原作,当他们再把唐代作品剥离后,又露出了北魏时期的作品,中国石窟中保存最早最完整的涅槃佛在炳灵寺出现了!消息不胫而走,一时轰动全国,当时上级部门决定,要不惜代价把这尊中国最早的涅槃佛保护下来。经过专家们反复研究,最后决定采取分段截取、装箱保存的办法,搬迁到144、145窟中保存起来。2001年,在炳灵寺文研所、敦煌研究院、河北承德金枋工作室和日本奈良文化财研究所等单位的合作下,这件稀世珍宝在原新寺台遗址上恢复了原貌。

1997~1999年,国家投资400多万元,又在炳灵寺进行了岩体加固和渗水治理工程。这是炳灵寺建所以来国家对炳灵寺文物保护项目上最大的一笔投入,在中国石窟岩体加固中也是罕见的。施工难度大、质量要求高、技术含量重是这次工程的最大特点。工程由西北铁科院承建,工程难度最大的当数169窟的加固。连接169窟24龛处的巨石,危危欲坠,估计重量在百吨以上。加固这块巨石是本次工程成功与否的关键。上级主管部门下达了只许成功不许失败的死命令。因为大家都知道加固一旦失败,不但造成洞窟和文物的重大损坏,而且会造成人员伤亡。因此,在施工期间所有设计人员、施工人员、技术人员、监理人员都坚守在现场,密切关注着每一个环节,有问题及时协商处理。施工顺利完成后,原炳灵寺文研所所长王亨通感慨地说,洞窟上的石头加固了,心上的石头落了,身上的肉掉了。的确如此,直到今天,当时参与工程的所有人员每当回想起169窟危石的加固情景,无不感叹。这项工程的完成,基本上解决了炳灵寺石窟存在的危石掉落危及游客和工作人员人身安全及文物安全的问题,也基本解决了洞窟渗水的问题。

在加强保护的同时,专家学者们对炳灵寺石窟的研究从未停止过,并取得了丰硕的成果。

冯国瑞先生是研究炳灵寺石窟的开山鼻祖。他根据自己的考察写成了《永靖发现西晋创始的炳灵寺石窟》和《炳灵寺石窟的历史渊源与地理环境》,在《文物考察资料》1953年第1期发表,当时引起了很大反响。

1963年,甘肃省文物工作队对炳灵寺进行了第二次考察。这次考察的最大成果是考察队员不畏艰难,克服重重困难,架设云梯,终于登上了几乎与世隔绝的天桥洞(即169窟),发现了西秦建弘元年(420)墨书题记。这是迄今发现的中国石窟中保存最早的纪年题记。这不仅为炳灵寺石窟的开凿年代提供了确切的证据,也为全国石窟的研究断代提供了一个标尺,具有重大的考古价值和历史价值。

同年8月,北京大学教授、佛教石窟专家阎文儒先生在炳灵寺进行了为期一个月的调查,他将调查结果编著成《炳灵寺石窟》一书,由甘肃人民出版社出版。这本书集资料性、学术性于一体,价值极高,为炳灵寺石窟以后的研究工作产生了深远的影响。

2002年9月,炳灵寺文物保护研究所与甘肃敦煌学会联合举办了炳灵寺历史上的第一次学术研讨会,邀请国内外专家学者近百人对炳灵寺石窟的相关学术问题进行了较充分的讨论。与会专家学者提供论文40多篇,把炳灵寺石窟艺术的学术研究推向了一个新的阶段。

由炳灵寺文研所与兰州大学历史系历时七年合作完成的《炳灵寺石窟内容总录》,即将于近期出版。这是迄今为止有关炳灵寺石窟艺术的最为完整的一本资料性、工具性书籍。

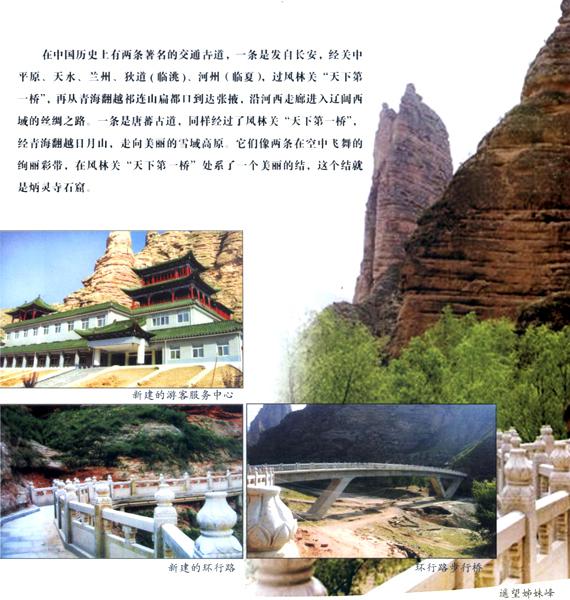

旅游开发

1978年炳灵寺石窟对外开放。20多年来,游客从开放之初的每年几百人增至2005年的7万人,累计参观人数达到百万人次。为了方便游客往来,1971~1973年修通了通往169等石窟的栈道,1985年修建了通往石窟的参观便道,修建了连接大寺沟两岸的桥梁。但是随着西部大开发的实施和旅游热的不断升温,炳灵寺的基础设施严重滞后,制约了旅游业的进一步发展。为此,甘肃省发改委于2003年批准立项,投资1472万元对炳灵寺景区进行基础设施建设。工程于2005年4月开工,经过一年多的紧张施工,目前已基本完成。炳灵寺景区发生了巨大的变化,彻底改变了过去“晴天一身土,雨天一身泥”的状况。

炳灵寺文物保护研究所从建所之初的两人,到现在已拥有职工近30人,一支素质较高的文物工作队伍已基本形成。炳灵寺文保所的工作性质也从最初的“看摊子”逐渐向科学保护和学术研究的方向发展。

抚今追昔,风雨五十年,寂寞五十年,建设五十年,发展五十年,辉煌五十年。经过几代人的努力,终于托起了今天崭新的炳灵寺、蒸蒸日上的炳灵寺。