一篇有趣的文章

郭学工

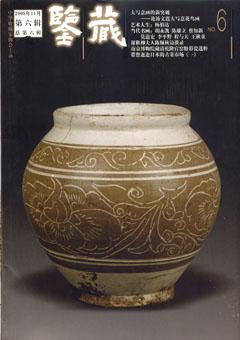

《鉴藏》是众多收藏杂志中的一支新军。所刊发的文章份量重、角度新,刊于第5期的望野先生的《鬼谷下山-----价值亿元的陶瓷罐子》一文,更是近年来藏界不可多得的有趣文章。随文发表的相关照片和背景资料,对于进一步理解当前市场中出现的超值收藏品的价格现象有一定的参考作用。2005年9月19日,香港《大公报》以《价逾两亿的陶瓷罐----鬼谷下山》为题目同时整版刊载此文。这在《大公报》是不为多见的,此文在海外藏界也引起巨大反响。

拜读望野先生的文章,既为其文笔所倾,更为其严谨的治学精神所染。文理清晰,逻辑严密,引经据典,其文风的干炼与清新,在文物研究领域是有口碑的。他是用“心”去看,用“心”在揣摸,用他的话来说就是“文物鉴定就像基因鉴定,是通过比对才能确定的。每一件东西都有时间座标,要返回它原来的历史和环境,如果脱出来就不是原来的它了。所以我们要让文物说话,它本身的所有信息会告诉你它的由来。” 文章自始至终渗透着这样一种极为朴实的心态。这是一颗诚实有责任的心,一颗热忱而又执著的心,一颗对文物充满敬畏和细致揣摩的心。

从文中得知,望野先生是花了很长时间,“极仔细的一寸一寸的看”,对这件“鬼谷下山”瓷罐进行了细致的研读。我深感,他是把那个罐子做为一本书去读的,因为他说过:“书中的历史仅是纸上的历史,而文物却是活的历史,它所附带的历史,是文字无法描述的”。

望野先生不惜重墨对陶瓷罐子造形和图案进行了非常仔细的描述。其中把图案分为四组,分别加以描述,仅这段文字就用了1400余字。我们不妨摘录一段,看其是如何描述军士衣着、神态、动作的:“头一位头戴四角缨盔、穿结带战衣、戴护臂、足蹬战靴扎绑腿、腰系抱肚、右手握长柄缨矛扛于右肩、左手拉抱肚系带、身体左转微侧做回顾状。”在不惜笔墨描述人物的同时,也用重墨描述了人物以外的周边环境。如“马尾后侧是山石嶙峋,一棵古柳垂条云烟之中,。马头前一丛矮竹,再往前又是山石犬牙,涧水从山缝中倾泻而下。” 他描述的十分的细微:“三根圆木搭起的便桥”,“军士们身前一丛芭蕉,最尾的军士身后一株蛇曼齿叶花”,“车轮辐条成花牙状”。即使没有见过此罐的人,依据他如此精细的描述也会在头脑中自然成像。这其中最让我感动的是,望野先生通过此文,向我们传达了一种对文物的热爱、对学问的执著、对读者负责任的浓烈信息。

阅读此文,我身上那股血样的东西在喷涌。文章的字里行间无时不在流露出望野先生对人类文化有一种常人不可比的炽热和真诚。他敢于碰那些别人不敢碰或是不愿碰的问题。他以自身的学识诠释了人们已经提出诸多疑虑,比如:“军士背后的团形花饰”,“军士配刀有倭风”等。至于那些尙未提出的问题,有如这个罐子断代的上下限说明、为何人烧造等重大问题,也尽力和没有遮掩的表明自已的看法。我粗略的做了一个统计,在7000字的文章中所引用的古书、古歌、古画就有12种;涉及的古瓷有15件,均指明了藏品的出处。足见其是一个学识渊博,且又负责的学者。

我记得望野先生常言:“天下没有鉴定家,只有比对家”。他在此文中又一次十分熟练的为读者展示了比对法的运用。和一些读过此文的朋友们交流,最深的体会是从文章中领悟到了区别和看待文物艺术品价值的基本方法,他的行文思路恰恰深刻的说明了这个问题。他把“鬼谷下山”罐,与世人已知的9件元青花人物罐逐一做了比较。其比较的方法是“就物论理”,“就理论值”。其论说既有宏观的,也有微观的;既有表象的,也有实质的;既有文化的,也有艺术的;既有历史的,也有现实的。总之,对这个不可多得的传世之宝的价值做了准确的定位。我们不妨把他对这个罐子的基本结论做一个罗列:此罐的艺术价值是,“这罐腹的图案构思的确较那些闻名天下的人物纹饰元样青花,更胜一筹”;此罐的历史价值是,“它们属于特殊的‘元明过渡期汉样青花,其中蕴涵了更多的社会环境及人民心理变化的痕迹,这对研究当时元王朝的衰落,蒙古大帝国的崩溃会提供更多的社会背景信息”;此罐的社会价值是,“无疑预示着一个全新的关于中国艺术品价值衡量的开始。同时也在显示中国艺术品在一步步,步入世界艺术审美的中心。艺术背后巨大的经济价值反过来会进一步的推动艺术的细致解读与认识”。这就是他对这个罐何以价值亿元的看法。如此精准独到的结论,又一次为文物艺术品鉴赏提供了实际的“战例”。

最为精彩的是,他在提供文本的同时,又为读者进一步理解和认识“鬼谷下山”,提供了日本公文书馆所藏的话本版画。这材料不但极为宝贵,而且更令人惊叹两者之间的渊源。多年以来,望野先生所读之书,丈量车载,他的书房用“书林”形容也绝不为过。到他书房的人,只能在“书林”中小心翼翼的绕行。如此的刻苦好学,使他往往给人以“天才”的感觉;如此的广知博学和超群记忆,又使得他在研究中如鱼得水。他已出版图书20余本,又于新近推出了《天边的彩虹---中国10—13世纪釉上多色彩绘研究》巨型图册,这是一本被国际知名古陶瓷学者长谷部乐尔先生称之为“无与伦比,是此类研究的惊世之作”的著作。此书同时更得到享誉海内外的顶级中国文物考古学者宿白、徐苹芳、汪庆正、刘新园等先生的褒誉。它为中国学人在国际古陶瓷研究领域中争得新的荣耀。

望野先生在“就物论理”全面阐述“鬼谷下山”的看法后,没有就此罢笔,文中最后一段“就理论理”的提出了一个更加催人深醒的问题。他在讲出“陶瓷和丝绸绝对是那个时间段世界上最高科技含量的信息知识化工业产品”的结论后,顺着历史形成的牵丝,又将硅土这种自然矿藏把陶瓷和电脑有机的联系在了一起。他说:“陶瓷-----电脑,表面看来风马牛不相及,细思量两者同宗一源,都是对硅土,在不同历史时期,进行最高科学技术的开发”。这一问题的提出,没有独特的眼光和深邃的思想是不可能的。研究文物是为了了解历史,而了解历史是为了指导今天, 这是望野先生一贯的原则,我想,这也可能就是望野先生热衷于文物研究的初衷吧。更让人动情的是最后一段,词字裂金,犹如重锤砸身:“1000年间中国用最高水准的科学技术将硅土烧成陶瓷,传遍世界。今天西方国家将硅土用最先进的技术质变,将其关联制成品电脑等,销往全球。”但凡一点有责任心的文物爱好者看到这段文字是不会无动于衷的。文尾形成的高潮,成就了惊人之笔。在就我而言,那一刻确有思绪万千、热血涌动,犹如重担压肩。每每读到这里,我总感到望野先生有一句话没有说出来,想来不是他没想到,而是有意留给读者。那就是,1000年前中华民族的先人曾经创造了奇迹,在不远的今后他们的后人也同样有能力再造辉煌,我们共同期待的那一天不会太远。