利润才是核心

姜 麒

“资本”总是先知先觉,哪里有利润,哪里就有资本。但是,谁也不会想到汽车制造居然吸引了这么多的资本,多得令人咋舌。仅今年的前9个月,汽车制造业引来的资本竟达1000亿人民币!其实略去其他不谈,一句话就足以说明——我国汽车行业利润高达28.45%。

利润效应

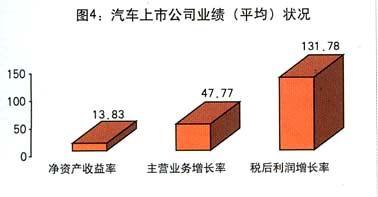

汽车制造到底有多大的利润?我们不妨看看下面的表1,表1是我们从上市的汽车制造商中选出的10家,分别列出它们在2003年前三个季度的净资产收益率、2002年以来的主营业务增长率和税后利润增长率。

从表中可以看出,除了一汽轿车(000800)和金杯汽车(600609)之外,净资产收益率均高于10%,长安汽车(000625)甚至达到了25%以上。这样的业绩在1000多家上市公司中属于标准的绩优股,远高于平均水平。同样,整体的汽车业与其他行业相比,其业绩亦属优良。10家汽车股的平均净资产收益率高达13.83%,而平均主营业务增长率高达47.77%,平均税后利润增长率达131.78%(见图4)。

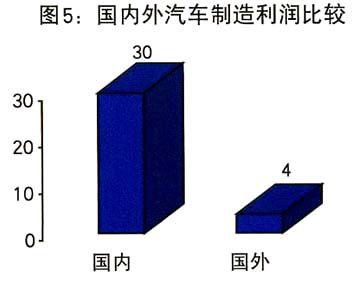

更为难得的是,在高额利润水平的前提下,汽车制造业保持了高速的增长率。表中显示,尽管存在波动和不均,汽车业的增速还是平均在30%以上。今年上半年GDP增幅8.5%,而工业的增长在16%左右,与此同时,汽车产业产值和利润的增长都超过30%。因此,汽车被各路资本认为是当下少有的利润丰厚的行业之一。与国外相比,我国汽车行业利润高达28.45%,而国际汽车行业的平均利润只有3%—5%(见图5)。

同时,汽车产业的拉动作用强,能够带动当地上下游相关产业的发展,同时能够广泛解决就业问题。看上去,除了汽车行业以外,似乎很难找到更好的投资方向。在此判断之下,地方政府为发展本地经济解决就业,自然有动力进入汽车行业。而现在上的汽车项目,正是以国有和国有控股企业为主。由于目前的投融资体制,即使未来项目失败,项目的决策者们也不会承担责任。而事实是,汽车暂时的确能拉动地方经济。

占座心理

企业的投资还讲究“占位优势”,由于看好市场长远发展,即使短时间内不赢利都会投资,占据有利地形和有限资源。在这三个投资主体中,政府最容易出现过度的投资冲动。

这一轮汽车投资热,也和新的汽车工业发展政策即将出台的背景有关系,政府部门对当前汽车投资的降温是为新的产业政策做铺垫和准备,由此可以推断,管理层接下来要做的,可能是两方面内容,一是不再审批新的整车项目,二是继续扶持大的汽车企业集团发展。所以,敏锐的企业家们便提前进入行业,搭上这趟汽车制造的末班车。

地方政府对于汽车产业的过分乐观预期以及地方官员对于政绩的追求,使得各地的占座心理更为严重。比如,上海要投资500亿元建设国际汽车城,目标是力争到2010年汽车工业总产值达到3000亿元人民币。在生产上依托上海大众,到2005年实现年生产销售能力达到70万辆以上。而投资超过百亿元的北京汽车城也将依托与韩国现代汽车集团确立战略联盟的北京汽车工业控股公司以及北京吉普,实现到2010年年生产轿车60万至70万辆、越野车15万辆的目标。而宣称打造“中国底特律汽车城”的广州也将依托广州本田汽车有限公司和风神汽车有限公司,到2005年实现80万辆的轿车生产能力。这样的大手笔投资,无疑是为火热的汽车制造浇了一把油。

这样高额利润的行业,民营资本唯恐被拒之门外,所以重要的是找到一个位置,其余的以后再说,否则只能是望车兴叹。近来,民营资本有如突起烽烟,直接杀入曾经以国有企业为主体的汽车行业。如湘火炬与陕汽集团合作组建陕西重汽,中大集团控股中威客车,曙光整合黄海客车,贵州新世纪接手贵州云雀,比亚迪入主秦川汽车等等。

作为国际市场上一块最诱人的“蛋糕”,外资汽车制造商早已迫不及待。虽然说到2005年中国的汽车市场将更为开放,众国际巨头不会坐视先入为主的时机,“圈地”运动也成了它们目前最热衷的事情。

民营资本青睐微轿

没有政策的支持,没有资金的支持,没有技术的支持,民营资本自然无法与国有资本和外来资本正面相抗衡。相反,民营资本更多的把精力放在了不为大资本青睐的微型轿车领域。而事实上,微型轿车正是民营资本最好的登陆点。

就民营企业而言,2002年时还只有李书福的浙江吉利在做微轿,2003年刚过1个多月,就又增添了两三家。贵州云雀借力新世纪,而王传福则携“电池大王”的余威入主秦川汽车。

以目前的形势看,微型轿车市场需求增长旺盛。2002年的车市井喷表明,近两年来汽车已进入高速发展期,随着全国道路交通的不断改善、国民收入水平的不断提高以及城市居民住房的日益郊区化等,轿车业还将持续高速发展,适合国情的微型轿车的市场需求必将保持旺盛增长。

目前的微轿行业还没有可以垄断市场的真正强者。说微轿市场没有强手一点都不过份,在中国汽车业飞速发展的今天,微轿市场的几个厂家实力都偏弱,天汽、长安、吉利、昌河、秦川、哈飞这六家企业是我国微型轿车生产的主力兵团,产品竞争力都不是特别强,市场空档已经形成。

与此同时,大的合资企业由于技术转让费和劳动力成本偏高,生产微轿成本下不来,一般不敢涉足微轿行业。此外,由于许可证价格下不来,进口车经销商也不会用稀缺的许可证进口价格低廉的微轿,转而进口昂贵的高档轿车。

利用民营企业的灵活机制和资本实力改造一家国有微轿厂具有较好的实际操作可行性。以云雀为例,不管从政府层面的支持力度还是从设备技术来看,项目本身并不差,但使其多年来难有发展的原因主要是:国有企业僵化的管理体制、陈旧的市场运作机制和前期投入资金的先天不足。这些地方恰恰是民营企业的长处,双方结合起来很容易相得益彰。