周又郎——当今陶印第一人

四川泸洲:李 奇

稍通文墨的,都知道“印”是怎么一回事。印的材料,古代多用铜、银、金、玉、琉璃,后又加入牙、角、木、水晶等料。元代以后石章盛行。说到以“陶”制印,不要说“外行”,就是“业内人士”,也是久违的了。考其原因,陶印作为先秦时期的一门艺术,后因金石家们对材质的不断苛求而逐渐绝迹。

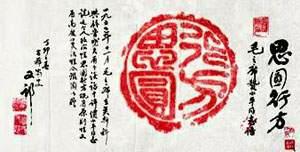

1990年夏天,中国古琴艺术国际交流会在成都举行。周又郎先生拣来9块碎砖头,打磨打磨,执刀信手刻出形态各异的9条龙,再沾点印泥,盖在宣纸上,就成了精美的条幅—周又郎《九龙陶印》。一位以收藏中国书画为业的日本友人看后,愿以150万日元购买,周又郎先生却不卖,他把《九龙陶印》送给中国古琴艺术国际交流会,作为大会纪念品,馈赠各国专家和代表。他要以此告诉世界,中国人就是这样化腐朽为神奇的。台北师范大学的梁在平先生激动地说:“我已经80岁了,过去只在文献上看到我国古代有陶印艺术的记载,这次目睹了周先生的杰作,觉得这真是了不起的古典艺术品,堪称民族文化的瑰宝!”

周又郎,1929年出生于峨眉山下的符溪乡。小时候,他便经常到山上沟边去拣些砾石,琢磨着学习篆刻。抗战期间,张澜、冯玉祥、于右任、徐悲鸿等人曾在峨眉山大峨寺居住,而周又郎的舅舅行宽法师是该寺的主持,由此他便得以常常进出寺庙。山上有一位叫行憨的居士精于金石之艺,张、冯都曾托他将自己撰写的几幅抒怀明志的联句篆刻成印。小又郎当时还为冯将军牵过纸、磨过墨。所有这些耳濡目染,给了孩提时代的周又郎以重要的艺术熏陶,至今他还保存着徐悲鸿先生赠送的印章。以后,周又郎师从郭沫若的恩师、著名古文字学家帅平钧先生习学篆书,到中年以陶制印,又得著名金石家曾右石先生指导。周又郎先生古稀之年曾总结说:“老年来作出三件新事:一是发掘东周陶印,创作了40多套现代陶印谱,计有1400余件陶印谱流入国内外专家学者之手,被20多家报刊载文高度评介,并誉为‘当今陶印第一人。二是以独特的行篆,参加多种书画大展,先后被美、日、德、澳、新加坡和港台名士以及寺庙、碑林、辞典录入和收藏1000余帧;为道教发源地鹤鸣山题写的‘道源碑载入日本《中国道教之现状》,并与十世班禅画师洛松向秋共写《藏汉同壁》。三是创作出以中国传统碑刻艺术和西方写实艺术相结合的现代(石)版画。”

说起周又郎先生制作陶印,同很多的“故事”一样,也是起源于“不经意间”。1973年,原四川温江地区计划生育委员会请周又郎先生刻制一些宣传计划生育的图章,为了节省材料费,他拣了些砖头瓦块,磨平了,雕刻出“只生一个好”、“提高优生质量”等内容的图章。也是没想到的事情,这些篆刻竟获得了地区金石篆刻一等奖。意外的收获给了周又郎以极大的鼓舞和启迪,使他扬起了驶向陶印艺术彼岸的风帆。

原来,10岁的周又郎,就在峨眉山下参加了著名教育家赵君陶老师组织的抗日救亡宣传队,为了珍藏这段历史和纪念恩师赵君陶,在周又郎先生已创作的30多件现代(石)版画中,赵君陶老师的汉白玉石刻肖像作品醒目地摆放在“又郎画室”的展台上。1953年,周又郎从部队转业到地方从事戏剧创作。他的作品《朋友之间》等曾得到周恩来、朱德、董必武等老一辈革命家的高度赞扬。1964年3月20日,他们向周总理汇报演出,周又郎第一次见到了周恩来总理;1965年,周又郎应邀参加国庆庆典,再次见到了周恩来总理。1998年,周总理诞辰100周年之际,周又郎先生饱含对人民的好总理的深情厚谊,将总理那和蔼可亲的音容笑貌镌刻在一方晶莹的汉白玉上面。画像下面是总理观看《朋友之间》后留下的一句话:“我们都是同志嘛!”

说到陶印,我们要把它和“印陶”区别开来。用玺印在陶器未烧制前盖压并经烧制后留下的印样,借以表明生产的地点、时间、器名、工名、物主、厂名、监制官府等等,就叫做“印陶”。而陶印则随着社会的发展,科学的发达,篆刻材料品种的增多,篆刻家们对材料质地和美观的追求,以陶为料的刻字艺术,在汉代以后被逐渐淘汰并归于绝迹。

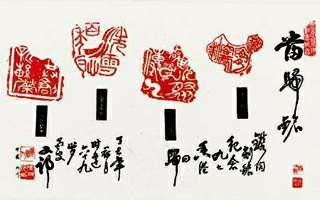

少年周又郎,在师从帅老夫子习篆的时候就对陶印产生了浓厚的兴趣。一方面在残砖断瓦上苦练篆刻艺术,一方面迷恋于搜集历代的陶文、陶图。他刻的《七琴陶印》取各代“琴”字造型,既是陶印,也是陶图。还有《八骏陶印》、《中国历代古陶龙图印稿》等,都具有极高的史料价值。为了让陶印这一古老的艺术重新焕发青春,使之既具现代感,又不失古朴典雅的韵味,周又郎先生遍寻古今砖瓦,将秦、汉直至清代与现代上海、西安、成都、大邑、邛崃等地的陶料加以比较研究,摸索陶印规律和刀法,偶有所得,即挥刀走笔,逐渐创出了一条自己的“刀笔同篆”的艺术之路。为了迎接香港回归,周又郎先生萌发了以陶印表达“九七香港回归”这一重大历史题材的欲望。他怀着对殖民帝国主义的恨,对香港同胞的爱,对祖国光明前途的无限希望,不顾年高体病、眼底出血,花了近10个月的时间,精心设计完成了陶印《当归铭》。堪称一件将中华古典文化与民间艺术有机结合的珍品—1998年获国际华人艺术大奖,授予作者国际华人杰出艺术家称号。内容上,《当归铭》是一首诗:“华夏容两制,观聚龙传人。洗雪百年耻,共创新繁荣。”《当归铭》由四方陶印组成,四方印又是四幅画。第一方讲的是中国版图上容许两种制度共存,是中国的伟大创举;第二方表现中国人民在“一国两制”体制下,实现了香港回归,亲人相聚,叩行大礼;第三方以“洪流”直冲“耻”字,“年”字的箭头也直指“耻”字,表现中国人民不仅要雪耻,更要铭记过去那些耻辱的教训;第四方是写意章,下框丰满充实,上沿未置边线,意在说明我们有了坚实的国力,继往开来,将走向更加美好的明天。

中国陶印,是以陶为料镌治陶文的艺术,说通俗点,就是用土陶作材料制印。陶印由于质地粗糙,制印的效果具有朴实的美,古拙的美和残缺的美,生动自然,异趣天成。这正好对应了现代人向往回归自然的心理需求。考古代陶印,一般都是单个字,周又郎先生在此基础上大胆创新,融入现代意识,突破一字一印的框架,变由几个甚至几十个字组成“长篇巨印”。比如镌刻的《日本长寿歌》,10方陶印容纳了40个字的内容,用了10种字体。这样的长篇巨制还有《孙中山遗嘱》和《文天祥正气歌》等陶印。周又郎先生使断代绝迹2000多年的古老陶篆艺术重放异彩,成为当代陶印的创始人。

责编岩梅