根

许 怡

我出生在天山脚下的一个小县城,母亲是一名上海知青。30年前,母亲只身来到遥远的大西北开垦青春,把她的爱情也留在了新疆这片浩瀚的土地上。

在我长到16岁的时候,有一天,母亲突然对我说,她已和我父亲商量过,准备把我送回上海的外婆家去读高中、考大学,因为我本不属于这儿,我的身上流淌着上海人的血。尽管我知道母亲是个坚强的女人,但我仍很吃惊,作为家中的独子,母亲怎会舍得我离去?但母亲没再多说什么。临别之际,母亲只对我说了一句话:“好好地生活!”外婆家的房子是老式住宅,阿姨舅舅几家人合住在一起,为我的到来,他们专门腾出阁楼上一间以前专放杂物的8平方小屋作为我的新家。初来乍到的我就像一只蜷缩在井底的青蛙,倍感寂寞。环境的改变使我意识到自己不再是父母身边的宠儿了。

阿姨和舅舅对我是亲热的。但那种热情也仅仅是热情而已。开学前的几个月,每天晚上我趴在那扇老虎天窗上仰望天空,看在薄云隙缝中穿行的月亮,看它透出的霜雪样的清晖,那种清冷和苍白真是像极了我现在的生活。

几个月后的一天深夜,我被尿憋醒,当我蹑手蹑脚地上完厕所后,却被正在客堂间看书的小舅叫住了:“小建,过来!”小舅朝我招了下手。

我走过去,小心翼翼地在书桌边的一张椅子上坐下。自从来到这儿,我始终有种拘束。

“你妈过得好吗?你爸对她怎么样?她当老师开心吗?”说实话,我无法作出回答,也无法用不懂事来搪塞我对母亲的忽视。母亲从来都是笑对生活的,但这并不代表她的心底没有惊涛骇浪。一个女人在还未成年之时便要忍受背井离乡的无奈,这是一种多么艰难的灵魂跋涉呵!从那天开始,我突然发现自己对母亲的爱原来是这样的自私和不堪一击。

就在那个晚上,小舅将我不知道而又渴望知道的一切都告诉了我———

母亲是随着外婆改嫁到这幢老屋来的,幼年丧父的痛楚给母亲的童年投下了一片阴影。但是,新家庭不但没有使母亲解脱往事的桎梏,相反继父的冷漠和弟妹的相继出生让母亲陷入了更深的自卑。母亲是孤独的。这家中的每个成员之间都有着永远不可更改的血缘关系,只有母亲除外。因此,在一家子围成一桌嗑瓜子谈天说地的时候,永远都不会有母亲的身影存在。

我想,母亲的坚忍、倔强和追求完美就是在那种背景下形成的,所以她才会毫不犹豫地选择离开这个家,追求一种破茧而出的心灵自由。

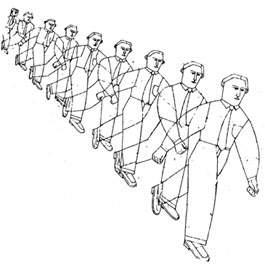

“叶落归根,在你妈妈心里,你就是她的根!”我终于明白了母亲的心思。做了三十年的异乡人,在将老时,希望能结束那种飘泊的惆怅,重新踏上那条来时的路,即使在生命的最后一刻,看见的能够是家乡的那方天空,而接纳她的能够是家乡的那片土地……无论她选择怎样的逃避。母亲的根在上海。然而在上海这间挤满她同母异父弟妹的老屋,她更像一片无根的浮萍。想到此,我的心猛然一阵抽痛,母亲呵,她永远都是个过客!也就是从那天开始,我在心里暗暗发誓,一定不让母亲的后半生再有遗憾。

高中三年苦读,我的汗水洒遍了小阁楼的角角落落。我终于考取了上海一所名牌大学的金融专业。收到录取通知书的那天,我狂奔到弄堂口的公用电话亭打长途。电话里,母亲哭了,我也哭了,泪眼模糊中,我觉得自己已经朝梦想迈进了一大步。

如今的我,已是一家资产近十亿的大型投资公司的高级主管,年薪十几万。我完全有能力再为父母单独购置一套房子,但这并非我所愿。能够报答父母的养育之恩是我多年的夙愿,也是我为之奋斗的动力。因此,在我与兰准备去民政局领结婚证前,我把我的想法告诉了兰。兰温柔体贴,很懂我的心思,坚定地对我说:“你们一家分开已经十几年了,当然应该住在一起!”兰的话扫光了我先前的忧虑,在感动之余,我发现在兰那双充满灵气的大眼睛里,散发着一种与众不同的美丽光芒。

在人的有生之年,只要寻回了自己的根,无论这个过程需要多久,终究不算太晚。