新农科背景下种子生物学课程教学改革探索

李瑞宁 钱晶晶 要旭阳 艾昊 冯婷婷 杨雪 舒英杰

摘要 本文基于新农科背景,挖掘种子生物学课程在种子科学与工程专业教学过程中需要进一步提升的环节,包括课程内容与课时耦合度、学生课程参与度、课程思政以及课程考核方式等4个方面,分别从优化课程内容、丰富教学方法、提高学生课程参与度、加强课程思政建设和优化课程考核方式等5个方面探索课程教学改革方法。目的在于提高课程教学质量,激发学生的学习兴趣,提高人才培养质量,为农业建设输送新型种业人才。

关键词 种子生物学;种子科学与工程;农业院校教学;种业人才培养

中图分类号 S326;G642.0 文献标识码 A

文章编号 1007-7731(2024)08-0128-05

Reform and exploration of Seed Biology course teaching under the background of

new agricultural science

LI Ruining QIAN Jingjing YAO Xuyang AI Hao FENG Tingting YANG Xue SHU Yingjie

(Anhui Science and Technology University, Fengyang 233100, China)

Abstract This paper explored the authenticity of Seed Biology course in the teaching process of seed science and engineering major, including the coupling degree of course content and class hours, students course participation, curriculum ideological and political construction and curriculum assessment methods under the background of new agricultural science. The methods of curriculum teaching reform were explored from the aspects of optimizing curriculum content, enriching teaching methods, improving students participation in curriculum, strengthening curriculum ideological and political construction and optimizing curriculum assessment methods. This paper aim to improve the quality of curriculum teaching, stimulate students interest in learning, improve the quality of talent training, and transport new seed industry talents for agricultural construction.

Keywords Seed Biology; seed science and engineering; agricultural college teaching; seed industry personnel training

新農科建设是各农业院校培育农业教育人才的主要着力点之一[1]。加强高等教育新农科建设,加快培养农林水利类紧缺专业人才,成为各农业院校教育教学和科研工作的改革方向之一[2]。种子科学与工程专业担负着培养应用型、创新型和复合型人才的重任。因此,探索和改革符合种业人才培养目标的课程教学体系,对实现种业人才培养目标至关重要[3]。

近年来,种子生物学学科在基础研究和产业应用上快速发展,种子生物学是种子科学与工程专业的基础课程,部分涉农高校开设种子科学与工程专业,部分专业开设种子生物学课程。种子生物学课程以种子生长发育为主线,对有关种子生物学的基础知识、基础理论和基本方法等内容进行有机整合,形成低重心、宽结构、重素质和强实践的课程结构体系[4]。课程内容主要包括种子的形态构造、种子化学成分、种子的形成发育与成熟、种子休眠及其调控、种子萌发、种子活力与劣变、种子寿命、顽拗型种子生物学和种子生态等。本课程旨在让学生了解种子学的产生、演变与发展趋势,掌握种子学的基本理论和原理,以及利用种子生物学基本知识解释、分析种子生产、种子检验和解决种子贮藏加工中的实际问题,为后续专业课的学习夯实专业基础[5]。

本文以种子科学与工程专业开设的种子生物学课程为例,分析在课程教学过程中存在的问题,针对性地提出课程教学改革的思考和举措,以提高课堂教学质量,增强学生学习的主动性,培养学生的自主学习能力和创新意识。

1 种子生物学课程教学过程中需进一步提升的环节分析

1.1 课程内容与课时耦合度方面

种子生物学课程主要面向大二本科生开设,学生之前已经掌握了基本的植物学、生物化学和有机化学等理论基础课程。本课程设置包括理论教学和实验教学两个部分,其中理论课教学24学时,实验课教学8学时。学时分配:绪论(2学时)、种子的形态构造与机能(2学时)、种子的化学成分(4学时)、种子的形成发育和成熟(3学时)、种子的休眠及其调控(3学时)、种子萌发(3学时)、种子活力与劣变(3学时)、种子寿命(2学时)、顽拗型种子生物学(1学时)和种子生态(1学时),实验一 主要植物种子形态构造观察(2学时)、实验二 种子可溶性糖含量测定(3学时)、实验三 TTC法测定种子脱氢酶活性(3学时)。此外,在课程讲解过程中,教师向学生介绍种子生物学新技术在农业生产过程中的进展等应用知识。课程内容包括10个章节和3个实验,教师需要将较多的课程内容和知识点在较少的时间内教授给学生,师生深入研讨课程知识点在农业种业中实际应用的时间较短,部分学生理解和掌握的知识点可能倾向于抽象的理论,而将所学理论知识进行融会贯通,并应用于生产实践可能存在困难[6]。此外,随着基因组学和分子生物学等学科的发展,种子科学技术发展日新月异,信息海量增加,在课程教学过程中需要将新研究和新进展融入其中。因此教师如何在有限的时间内将课程内容和新进展进行结合并传递给学生,是在种子生物学课程教学过程中值得思考的问题。

1.2 学生课程参与度方面

学生是课堂教学的主体,教师负责传授知识,学生吸收、理解并掌握专业知识,因此学生对课程内容的掌握程度与课堂参与度息息相关[7]。部分填鸭式的教学方法无法完全适应新农科背景下大学生对课程知识的学习需求,满堂灌的教学模式可能导致学生对课程内容的参与度降低,从而使部分学生对课程内容的学习兴趣有待增强[8]。在种子生物学课堂上,种子化学成分、种子发育和种子成熟等相关内容知识点较多,碎片化且较为抽象。此外,部分学生课前主动预习相关课程内容的积极性有待进一步增强,课后对课程难点进行复习的程度有待进一步提升,对客观知识点的记忆不能完全融会贯通,对课堂兴趣有待进一步增强,不利于其更好地掌握课程内容。

1.3 课程思政建设方面

在人才培养上,部分人才培养体系可能相对重视对书本理论知识的学习,而对学生价值观和“三农”情怀的培养力度有待进一步加大,部分农科专业大学生农业情怀、专业认同感和学农热情有待进一步提高[9]。思政教育环节将直接影响种子专业人才的综合素养[10]。当前,种子生物学课程在思政培育工作上有待进一步加大力度,授课内容蕴含的思政元素有待进一步丰富,课程思政建设广度、贴合度和深度有待进一步挖掘。

1.4 课程考核方式方面

课程考核是检测学生对课程内容掌握程度的方式之一,是促进学生有效学习的一种手段,是教学活动的重要环节之一[11]。部分種子生物学课程的考核方式为平时成绩(40%)+期末考试(60%)。单一的卷面答题情况可能难以全面反映学生对课程内容的掌握程度,还会导致部分学生过于侧重对基础知识点的记忆 [12]。单一的考核方式不能全面检验学生运用种子生物学课程知识点解决实际问题、灵活运用理论知识的能力,可能导致部分学生无法完全掌握种子生物学课程内容。

2 种子生物学课程教学改进措施分析

2.1 优化课程内容

为进一步加强课程内容与课时耦合度,须进一步对教学内容进行梳理,优化课程内容。将种子生物学理论课时和实验课时由原来的24学时和8学时分别增加到36学时和12学时。其中绪论(2学时)、种子的形态构造与机能(4学时)、种子的化学成分(6学时)、种子的形成发育和成熟(4学时)、种子的休眠及其调控(4学时)、种子的萌发(4学时)、种子活力与劣变(4学时)、种子寿命(4学时)、顽拗型种子生物学(1学时)、种子生态(1学时)和种子新技术及研究进展(2学时),实验一 主要植物种子形态构造观察(3学时)、实验二 种子可溶性糖含量测定(3学时)、实验三 TTC法测定种子脱氢酶活性(3学时)和实验四 种子休眠特性及其破除(3学时)。增加部分课程内容的学时,新增2学时的种子新技术及研究进展,将种子包衣新技术、人工种子和种子基因编辑等技术引入课堂。对每个章节的内容进行深度讲解,将各个章节内容进行关联分析,形成种子生长发育规律的教学网络,增强学生对课程知识融会贯通的能力。此外,增加实验内容,增强学生利用课程知识点的实际操作能力。

2.2 丰富教学方法

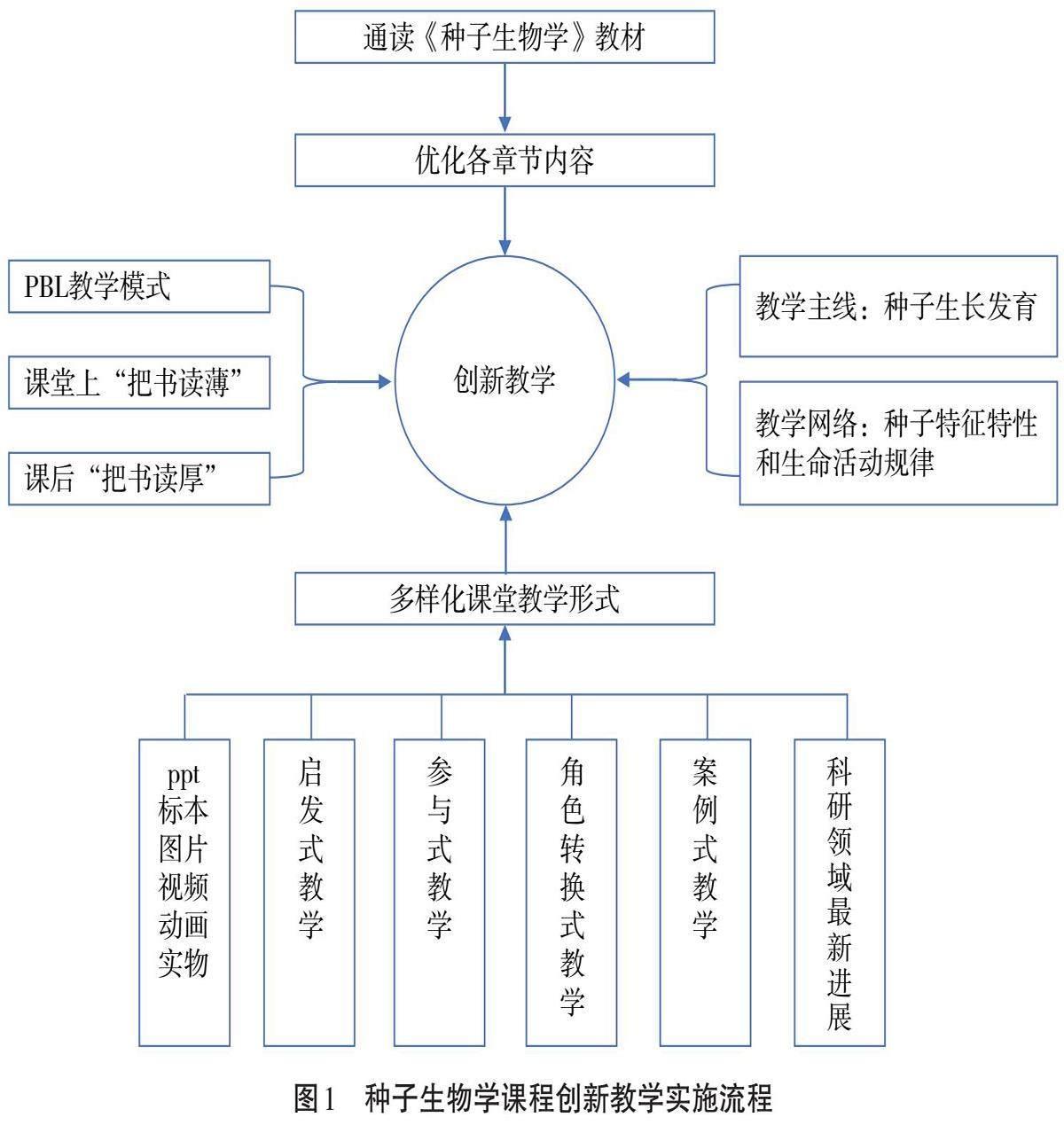

种子生物学课程课堂讲授采用启发式、问题导向式学习(PBL)、案例式、混合式和互动式等教学方法,科学设计教学流程。在教学过程中,以学生为主体,让学生围绕主题开展讨论活动,鼓励学生独立思考,积极主动回答问题,活跃课堂学习氛围[13]。通过课前预习,老师课前回顾及课后作业巩固重点知识,增强学生自主学习意识。案例式教学促进学生对种子生物学理论知识的理解和掌握,扩展学生知识面,提升教学效果,实现创新教学(图1);实验课教学采用参与式(如学生参与种子标本制作、实验预备等)和结果比对法等教学方法;利用学习通平台,加强种子生物学教学资源网络化建设,将教学大纲、教案与讲稿、多媒体课件、视频资料、课程表和文献资料等相关教学内容全部上传,供学生学习使用,且设置每章的随堂练习、主题讨论和课后复习题,便于学生自学与复习。教学方法的改进不仅提高了学生学习的兴趣和课程参与度,而且使教师的教学水平得到进一步提高。

2.3 加强课程思政建设

根据课程特点,结合种子生物学课程理论知识点,充分挖掘思政元素,以达到育人目标[14];采用案例教学模式,以多媒体和互联网等新媒体为载体来促进课程育人目标的实现[15];建立种子生物学课程思政案例库。例如,讲述种子外部形态构造时,不同种子形状、颜色和大小不一样,但都能萌发,以此启发、培养学生学习坚韧不拔、努力拼搏的精神,教育学生要注重内涵,使其形成正确的价值观;在学习种子成熟章节时,通过学习不成熟的种子也能得以利用的知识点,培养学生要学会因时制宜、因地制宜,启发学生在学习和生活中要紧密结合实际,开动脑筋、大胆作为,开展创造性工作;在学习种子休眠内容时,通过学习种子能适应严寒环境,从而进化出休眠特性的知识点,启发学生在遇到复杂环境时,要学会主动适应环境,改变自身,从而实现个人价值;学习种子活力内容时,通过学习种子活力概念的知识点,启发学生要培育高活力高品质的种子,助力农业发展,使其明白在从事科研工作时要学好理论知识,打好基础,厚积薄发;学习种子寿命分类内容时,告诉学生种子在有限的生命里生根发芽,长成植株产生后代,延续生命,让学生了解到在有限的生命中要做有意义的事等。通过课程思政内容的融入,增强学生扎根和服务“三农”的意识,增强学生助力乡村振兴的使命感和责任感,从而培养知农爱农学农的创新型种业人才。

2.4 优化课程考核方式

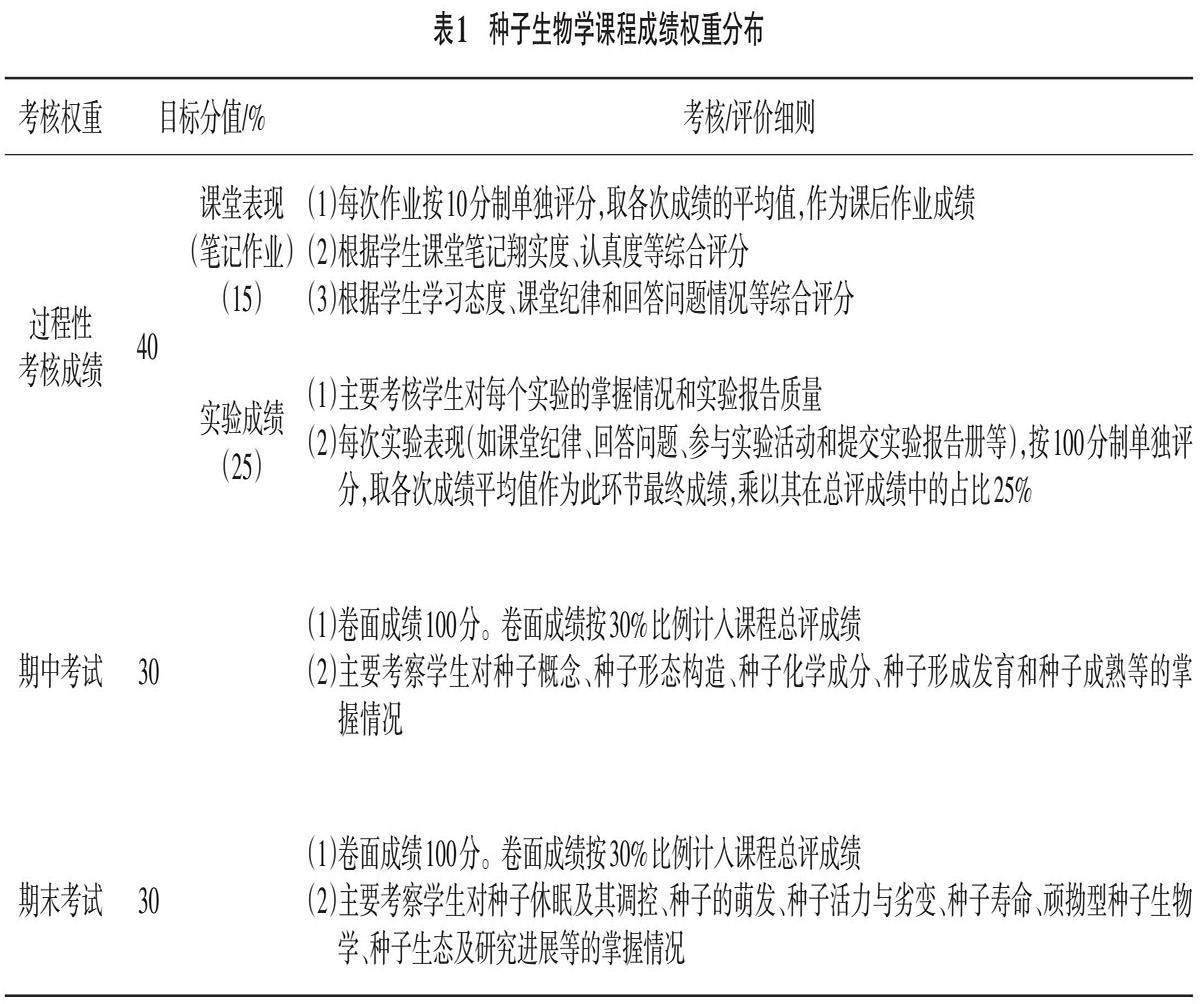

以期末考试为主的课程考核,会造成期末考试成绩占比过重,可能会忽略学生在平时课程学习中的表现与成绩。优化后的种子生物学课程考核由过程性考核(40%)+期中考试(30%)+期末考试(30%)组成,更加注重过程性考核,增加课堂表现、笔记作业(占比15%)和实验成绩(占比25%)。其中,课堂表现、笔记作业按10分制单独评分,取各次成绩的平均值作为课后作业成绩,并根据学生课堂笔记翔实度、认真度、学习态度、课堂纪律和回答问题情况等进行综合评分。实验成绩主要考核学生对每个实验的掌握情况和实验报告质量,按100分制单独评分,取各次成绩平均值作为此部分的最终成绩,在总成绩中占比25%。灵活采用多种考核、考试形式,促使学生主动学习,这种多样化的考核形式有利于培养学生的综合素质和创新能力[16]。种子生物学具体课程考核如表1所示。

3 结语

种子生物学课程教学改革紧紧围绕提高课堂教学质量的目标,注重种子生物学教学素材的积累,采用具有创新性的教育模式和体系[17]。通过种子生物学课程教学的改革,提高学生学习主动性,有利于提升学生学习能力、分析解决问题能力和创新思维能力,培养学生自主学习的习惯,激发学生的学习兴趣,提高人才培养质量,并进一步提升教学质量、教学水平以及开展教学研究的能力。

综上,本文基于新农科背景,挖掘种子生物学课程在种子科学与工程专业教学过程中暂存在的课程内容与课时耦合度、学生课程参与度、课程思政建设以及课程考核方式等方面的待改进之处,从优化课程内容、丰富教学方法、提高学生课程参与度、加强课程思政建设和优化课程考核方式等方面探索课程教学改革方法。

参考文献

[1] 包海柱,苏治军,李志伟,等. 新农科背景下种子科学与工程专业实践教学体系构建:以内蒙古农业大学为例[J]. 西部素质教育,2023,9(22):158-162.

[2] 蒲至恩,郭世星,黄雪丽,等. 新农科背景下种子科学与工程专业发展探索[J]. 高等农业教育,2021(2):62-66.

[3] 谭显胜,马银花,白婧,等. PBL教学法在植物生产类专业课程教学中的应用[J]. 安徽农学通报,2022,28(10):165-167.

[4] 刘季平. 高校种子生物学课程建设与改革创新研究[J]. 福建茶叶,2020,42(3):376-377.

[5] 李瑞寧,要旭阳,许峰,等. PBL教学法在种子生物学课程教学中的应用[J]. 智慧农业导刊,2023,3(17):158-161.

[6] 臧振原,姜良宇,慈佳宾,等. “新农科” 背景下种子科学与工程专业课程改革:以植物生物技术为例[J]. 现代畜牧科技,2024(1):177-180.

[7] 周玉亮,谭斌,马启彬,等. 基于现代种业的“种子生物学” 课程改革和实践:以华南农业大学为例[J]. 种子,2017,36(7):70-73.

[8] 刘春梅,孙海燕,何淑平,等. 新农科背景下植物营养学智慧课堂教学模式的改革与创新[J]. 安徽农学通报,2023,29(15):142-145.

[9] 伊六喜,李志伟,王树彦,等. 《种子生物学》课程思政的教学改革研究[J]. 现代农业,2022(3):110-112.

[10] 周玉亮. 基于“种子精神” 的课程思政设计与实施:以“种子生物学” 为例[J]. 安徽农业科学,2023,51(21):279-282.

[11] 朱虹,冯波,李帅. 新农科背景下普通遗传学课程教学创新探索与思考[J]. 生物学杂志,2023,40(6):119-122.

[12] 张元红,姜林,王艳芳,等. 新农科背景下无机化学课程教学改革探索与实践[J]. 大学化学,2024,13(39):28-31.

[13] 鲁洪娟,叶文玲,樊霆. 新农科背景下高校融合式教学模式改革与创新[J]. 创新创业理论研究与实践,2024,7(4):148-150.

[14] 周玉亮. 一流专业背景下的 “种子生物学” 金课建设[J]. 中国种业,2023(2):59-62.

[15] 陈磊,兰彬,李瑞宁,等. 基于超星学习通平台的线上教学实践:以种子生物学课程为例 [J]. 智慧农业导刊,2023,3(3):117-119,124.

[16] 林海荣. 应用型人才培养下《种子生物学》教学改革探索[J]. 科技创新导报,2016,13(36):176-177.

[17] 苏豫梅,石书兵,葛杰,等. 种子科学与工程专业课程的教学改革与实践[J]. 中国种业,2013(6):31-32.

(责编:杨 欢)

基金项目 安徽科技学院校级质量工程项目(Xj2023023,Xj2023015,Xj2022027,Xj2022035);安徽科技学院校级教研教改项目(Xj2023165,Xj2023036,Xj2023113,Xj2022201,Xj2022140)。

作者简介 李瑞宁(1990—),女,河南开封人,博士,讲师,从事作物种子学研究。

通信作者 舒英杰(1977—),男,湖北黄石人,博士,教授,从事作物种子学研究。

收稿日期 2024-01-29