新农科背景下微生物学课程教学改革实践

邢佳佳 黄程鹏 秦华

摘要 微生物学课程是农业资源与环境专业的重要必修课之一,该课程旨在让学生掌握微生物及其在农业环境中的角色与特性,并掌握相关的无菌培养、筛菌等专业技能。为了满足对农业资源与环境专业人才培养的要求,本文从教学内容更新、教学方法改进以及实验教学优化等方面,对微生物学课程进行教学改革与实践。实践结果表明,微生物学的课程教学改革将理论教学与实验教学有机结合,提升了学生对理论知识的實践应用能力,激发了学生的主观能动性,有效提升了课程的教学质量。

关键词 微生物学;农学实验教学;农业资源与环境

中图分类号 S-0;G642.0 文献标识码 A

文章编号 1007-7731(2024)08-0124-04

Teaching reform and practice of Microbiology course under the background of

new agricultural science

XING Jiajia HUANG Chengpeng QIN Hua

(Zhejiang A&F University, Hangzhou 311300, China)

Abstract Microbiology is an important compulsory course for agricultural resources and environment majors, This course aims to erable students to master the microorganisms and their roles and characteristics in the agricultural environment, as well as the skills such as aseptic cultivation and screening. In order to meet the requirements of personnel training majoring in agricultural resources and environment, carried out teaching reform and practiced on the Microbiology course from the aspects of updating teaching content, improved teaching methods, and optimized experimental teaching. The results indicated that the reform of microbiology curriculum teaching combined theoretical teaching with experimental teaching, enhanced students practical application ability of theoretical knowledge, stimulated their subjective initiative, and effectively improved the teaching quality of the course.

Keywords Microbiology; agricultural experimental teaching; agricultural resources and environment

微生物学是生命科学的基础课程之一,该课程介绍了微生物基因、个体、种群以及生态系统之间的区别与联系,从微观和宏观的角度阐释了微生物学的本质与特征。微生物学是高等院校农业资源与环境专业的一门基础课程,理论知识和实验知识系统性和实践性较强,知识点繁多,技能较为多样化,以理论教学为主的教学体系难以增强学生的主观能动性,不利于激发学生对微生物学课程的学习热情。同时,微生物学相关实验课程需要专业的实验室装备以及专业训练,其实验技术和方法是现代生命科学相关专业的基础[1]。目前,相关微生物学研究集中在食品、医药、环境以及农业生产等领域,开设该课程可提高涉农专业学生对微生物在自然界的分布、种群关系以及微生物在环境中的功能与应用等知识的理解与掌握程度。

为提高课堂教学质量,部分院校对该课程的教学方式进行改革探索。例如,采用翻转课堂模式、基于问题学习的教学方式等,使学生由被动接受成为课堂主动参与者。也有研究者提出微生物学教学走进农场、野外寻找土壤微生物等实践教学方式,以增进学生对自然界中微生物的了解等[2]。本文从教学内容更新、实验课程优化等方面对微生物学课程进行改革与实践,采用理论课堂结合实验教学的方式,使学生学习理论知识的同时,掌握相关的无菌培养、筛菌等实验技能,为微生物学课程教学质量的提高提供参考。

1 教学改革方案设计

1.1 更新教学内容

教材对学生在学习专业知识过程中的预习、复习及作业训练起着直接的引导作用,选取合适的教材有助于提高学生知识的积累程度以及教学质量[3]。根据近年来出版的微生物学教材内容的特点,并结合学生的专业实际水平与基础[4],本课程选择王家玲编著的《环境微生物学》(第2版)和李阜棣等编著的《微生物学》(第6版)作为主要教材,同时选取Willey等编著的Prescotts Microbiology(第10版)作为参考辅助教材以及相关教学资源,以更加贴合高等院校环境科学、农业生产等专业的方向规划[5]。以上教学资源理论知识全面、讲解详细,将农业资源与环境专业相关的微生物学知识进行了有机糅合,提高了专业知识教育的前沿性,在部分高等院校使用。此外,组织多所院校相关专业的资深教师,共同编著《土壤微生物学》,将农业资源与环境专业知识与微生物学知识相结合,罗列重难点知识,并附上大量实际案例,以帮助农业资源与环境科学专业学生更好地理解和掌握与本专业密切相关的微生物学知识。

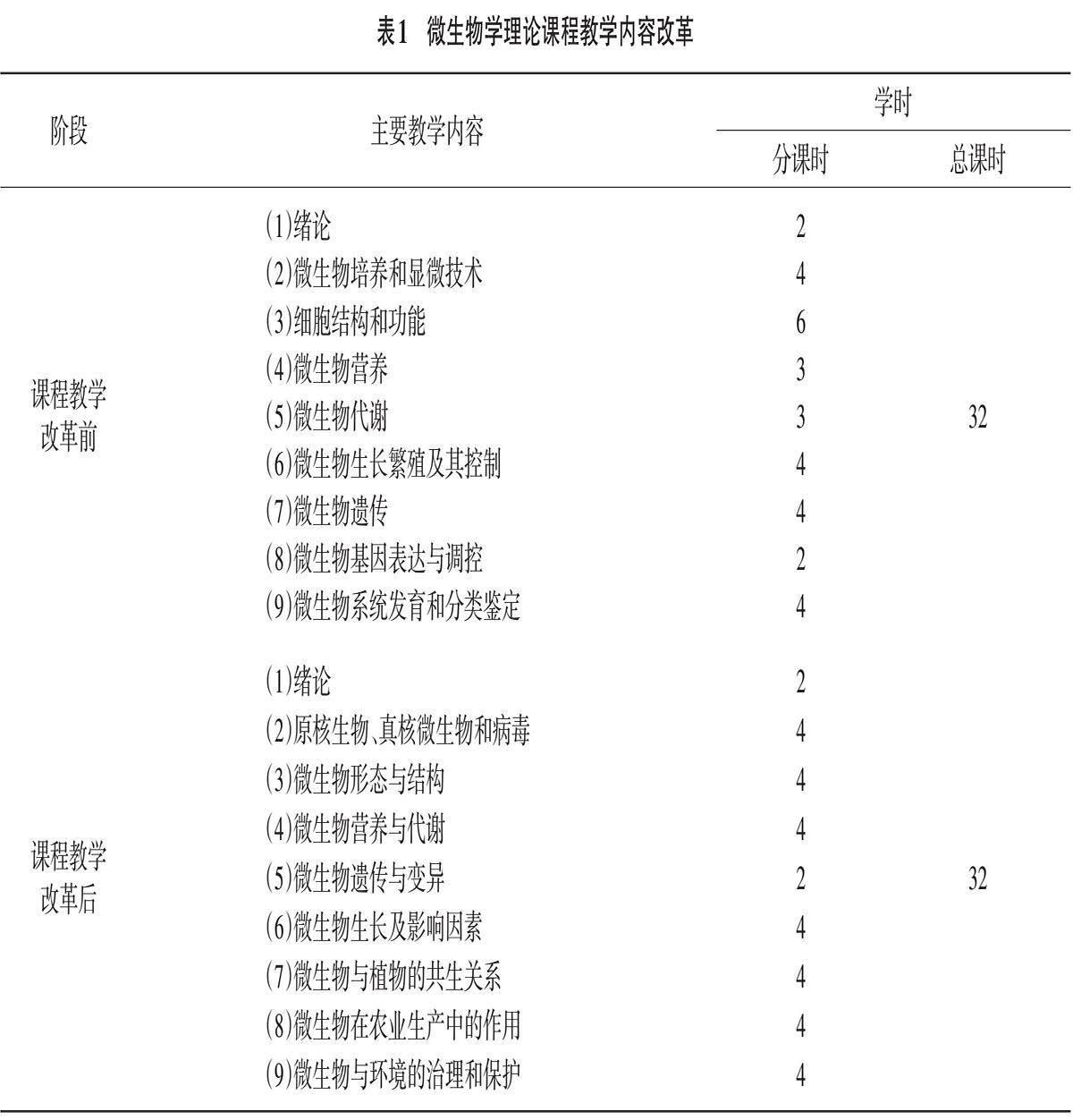

在教学内容方面,微生物学课程教学设置32个理论课程学时,16个实验课程学时,结合农业资源与环境专业基础及前沿发展现状等对相关理论课内容进行筛选。部分高校的学生在学习微生物学课程之前,已基本理解并掌握了微生物学相关的部分基础名词与内容,如基因、个体、种群和生态系统等。因此,在教学过程中,可适当减少对基础知识点的介绍,突出与专业实际应用相关的知识,如土壤微生物与土壤肥力、土壤功能与作物生长之间的相关关系等,使学生对本专业的发展现状及前沿动态有更为深刻的了解,如讲授土壤微生物抵抗土传病害、保护农田生态系统的重要功能等实际应用知识。土壤微生物与植物生产的关系密切,因此,本课程将课本内容与实时研究进展与科研最新成果结合对相关知识点进行拓展(表1),并设置定时讨论环节,以增加学生对微生物学知识实用性的了解,并激发其对农业资源与环境专业发展前景及职业规划的兴趣与热情。

1.2 改进教学方法

微生物体积微小,无法用肉眼直接观察,部分课堂教学过程中采用直接讲授的方式,内容较为抽象,学生难以直观理解。现代教育技术在高等院校基础课程教学中应用广泛,基于新技术的教学课件可增加课堂教学的趣味性,并帮助学生理解知识[6]。

首先,课程开始前,提前搜集与本节课程教学内容相关的照片、视频等素材,并结合专业特点及课程所需对课件进行更新与改进,使教学内容更加生动有趣[7]。例如,在讲解微生物学的分子手段与方法时,可提前录制实验室中土壤總DNA提取以及PCR扩增技术的实际操作流程,并在课堂上对PCR扩增技术的原理和扩增过程进行分步骤讲解,结合操作视频有针对性地讲解相应理论知识的重难点,以激发学生更大的学习兴趣,达到更好的教学效果。针对课堂教学上部分学生可能存在注意力不够集中、课后复习效果不够理想等情况,采用线下课堂教学与线上网络教学相融合的方式,便于学生利用碎片化时间进行学习。例如,通过建设微生物学网络课程,将各项教学资料上传至相应的教学模块,实现学生与教师的在线沟通答疑,做到因材施教,提高教学效果。

其次,部分教学方法可能是以教师为主体,学生被动接受课程知识,主观能动性有待进一步增强,课堂上与教师的互动与沟通有待进一步提升,这样可能会降低学生学习过程中的兴趣与热情。因此,本课程拟在课堂教学中设置“课堂讨论”“课堂汇报”等环节,针对重难点,让学生分组查找资料,并结合相关实际应用,在小组讨论后进行课堂汇报。例如,结合农业资源与环境专业的特点,提出“目前土壤微生物对农作物生长的影响有哪些方面”“长期施用化学肥料对土壤微生物及其生态功能有哪些影响”等问题。同时,教师要积极参与到学生的讨论过程中,并及时补充讨论过程中可能遗漏的知识点,培养学生主动发现问题、分析问题并解决问题的能力。此外,小组讨论完成后由1名学生上台分享讨论成果,以激发学生对“新教师”和“新知识”的好奇心,大大增强学生的学习兴趣。

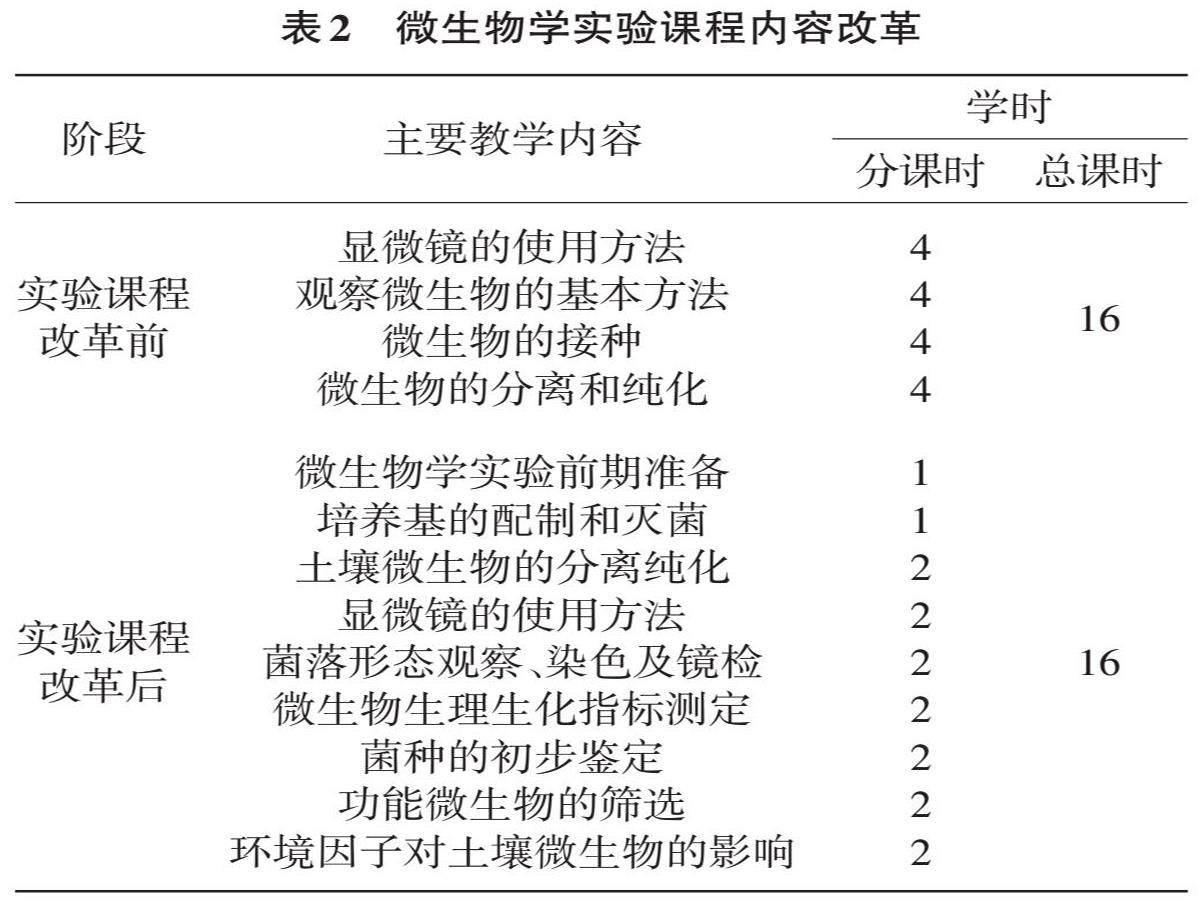

1.3 优化实验教学

部分微生物实验课教学是基础性及验证性较强的实验,涉及的内容多为微生物学的基本实验技术。受教学内容和学时的限制,部分实验课的授课时间可能是不连续的,导致学生可能无法将理论课与实验课的内容联系起来[8]。部分微生物学实验课的实验材料及用具均由教师提前备好,学生机械性地重复教师的操作步骤,学习的主动积极性有待进一步增强,可能造成学生知道该微生物实验的做法,但不完全理解实验的操作原理,理论与实践的贯通性有待进一步提升。因此,本课程对微生物学实验教学部分进行改革优化,将实验内容与理论课内容结合得更为紧密,如表2所示。改革优化后的实验课内容增加了与专业相关的微生物应用实验技能训练,为学生未来的学业晋升和专业技能提升奠定基础。优化后的实验设置偏向实际应用,通过安排学生分组自主讨论与设计,分别进行与环境相关的功能微生物筛选及相关指标的测定,大大提高了课堂的趣味性。自主设计的分组实验教学部分,每个小组的实验结果可能不一致,具有一定的不确定性,有助于避免实验报告简单重复的现象出现,提高微生物实验课程的趣味性与灵活性,提升人才培养质量。

微生物实验课程需要重点把握实验过程,本次课程教学改革将加强实验课管理与一对一指导。首先,由教师提前对相关理论知识进行回顾,并进行正确的实验操作演示;其次,实验过程中,配备研究生辅助教师对班级学生进行一对一指导与纠错;实验课程结束后,组织学生开展实验结果的讨论与总结[9]。通过课堂现场纠错与实时讨论总结,提高学生在实验课程中的参与度,并培养学生的团队合作能力。

2 教学改革成效评价

2.1 完善考核制度

传统微生物学理论课程主要考核方式为平时成绩(30%)+期末成绩(70%),部分学生可能更注重考试前突击学习,而忽视平时对知识的积累[10]。对此,本次改革将课堂提问、线上课程小测验、实验课自主设计方案和实验报告等均纳入考核范围,将每次的平时成绩记录在册,并将考核比例调整为平时成绩(50%)+期末成绩(50%)。改革后的微生物学课程体系将理论课程内容与实验课程内容进行有机结合,使学生在理解理论课知识的基础上能够迅速掌握实验课的操作技能,进一步促使学生学以致用。

2.2 评价教学效果

本次教学改革组织学生自行绘制课程知识大纲,分小组讨论并进行汇报,以反馈学生对课程重难点的掌握情况;实验课程组织学生以小组为单位进行综合实验的设计与实践,以反馈学生对微生物实验操作的掌握情况;课后,向学生发布对“教学新方案”评价的调查问卷,从学生感受、课程知识内容建议、教学节奏与效率等角度出发,对所反映的教学问题进行整合分析,并于下次课堂进行改进,以评价此次理论及实验教学改革的效果。

3 结语

微生物学是一门与生态系统密切相关的课程。如何将微生物学知识与土壤健康培育等专业发展方向结合是新的挑战。本文以提高教学质量和学生对知识的掌握程度以及增强其实践能力为目的,从教学内容的选择、教学方法的改进、实验教学的优化以及考核制度的完善等角度出发,对微生物学理论及实验课程进行相应的教学改革。高等院校的专业课程教学改革需要进行长期探索,以提高教学效率,以学生为中心进行教学,培养理论结合实际、应用能力强的高素质人才。

参考文献

[1] 何玉娇. 翻转课堂教学模式用于大学生物学实验教学的探讨[J]. 教育现代化,2019,6(64):185-186.

[2] 许大千,王征,郭栋,等. 大学生物学课程教学方式改革的思考与实践[J]. 浙江医学教育,2023,22(4):199-204.

[3] 杨昳津,艾连中,夏永军. “微生物学” 教学中线上线下混合式教学应用与实践[J]. 教育教学论坛,2021(48):85-88.

[4] 李艳梅. 提高微生物学实验课程教学效果的实践探讨[J]. 科技视界,2019(15):144.

[5] 卢妮妮,廖文超,李俊刚,等. 师范认证背景下“微生物学” 课程教学改革初探[J]. 绵阳师范学院学报,2022,41(2):78-83.

[6] 杨红,刘贻尧,王先龙,等. 普通生物学课程教学改革实践探讨[J]. 微生物学通报,2012,39(7):1025-1029.

[7] 龙中儿,黄运红,付学琴. 高校微生物学实验课考核内容和方法的创新研究[J]. 微生物学通报,2007,34(3):595-597.

[8] 胡克坚. 服务地方视域下《微生物学》创新实验教学改革与探索[J]. 教育现代化,2019,6(26):54-56.

[9] 邹文桐,曹智. 生物类专业普通生物学实验教学改革探讨[J]. 创新创业理论研究与实践,2021,4(24):44-46.

[10] 黄瑶,黄翠姬,伍时华,等. 改革微生物学实验教学方法,提高学生综合能力[J]. 微生物学通报,2009,36(6):914-917.

(责编:杨 欢)

基金项目 浙江农林大学校级教学改革研究项目(JG2022012)。

作者简介 邢佳佳(1994—),女,安徽马鞍山人,博士,副教授,从事土壤微生物教学与研究。

收稿日期 2023-11-21