立足公微运营 创新化学学科教科研生态

周玉枝 郑新华 徐宏亮

摘要: 立足区域特点,根据师生需求,以“浦东化学在线”微信公众号为任务驱动载体,运用公众号建设在线资源、开展在线“教学研”实践,在解决问题的实践研究过程中,提升化学教师教科研能力,推动区域化学学科教科研方式的创新,建设学科教科研新生态。

关键词: 教科研生态; 在线学习资源; 在线“教学研”; 数字化转型

文章编号: 10056629(2024)04003206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学教师的教科研能力是保障化学教学研究、探索化学教学规律、提高化学教学效益和质量的保证。提高化学教师教科研能力的有效途径是形成实践研究共同体,需要“发挥教师集体的带动作用,营造良好的科研氛围”[1]。随着“互联网+”逐渐融入到教育领域,通过互联网来完善区域化学学科教科研的生态,提高化学教师教科研能力,让实践共同体更加丰富和有效,成为新的可能与挑战。基于互联网的区域学科教科研生态圈是应用“互联网+”和大数据分析系统,开展在线“教学研”实践研究,在实践研究过程中促进教师教科研能力发展,将教科研工作推进与教师专业发展进行有机深度融合,形成良性、可持续的发展[2]。

在新媒体时代构建教科研新生态的一种有效方式是建立微信公众号,因为微信公众号已经成为接受信息频率最高的网络工具,具有很好的实用性,成为推动学校和教师发展的重要网络渠道。微信公众号提供的线上教育资源共享、师资管理等功能已不容忽视,微信公众号的出现为在线“教学研”的发展、更便捷地进行互动提供了渠道与平台[3]。本研究中,团队在利用“互联网+”赋能化学教学的过程中,通过建设“浦东化学在线”微信公众号,开展在线“教学研”的实践研究,创新了化学学科教科研方式,建设了基于互联网的学科教科研新生态。

1 主动回应需求是构建化学学科教科研新生态的出发点

师生的需求是进行教科研的起点,浦东新区地域宽广,学校层次多、差异大,教师总数多,师生比、教研员教师比远低于全市平均水平,常规的“教学研”模式难以满足广大师生的具体需求。利用“互联网+”融合教育能实现时空的突破,提升教学和科研效率,使大规模因材施教、因需施研成为可能。为此,团队围绕在线平台个性化开发、在线资源建设结构化升级、在线“教学研”联动发展三方面开展研究,以回应现实需求,构建化学学科教科研新生态。

1.1 “浦东化学在线”微信公众号的整体架构

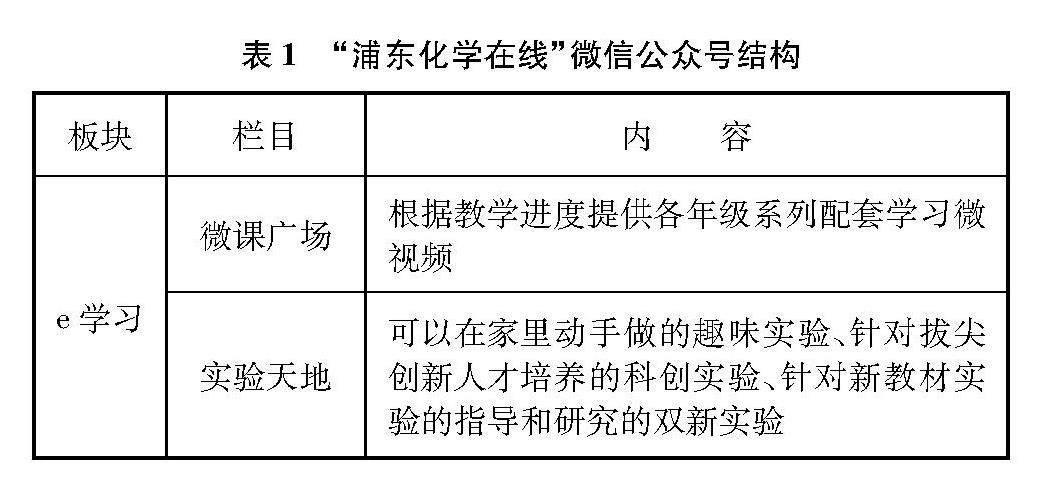

“浦东化学在线”于2018年开通,立足于中学化学教育,是集化学教师在线教研、学生在线学习、公众在线科普为一体的原创微信公众号。公众号的板块和栏目名称、各栏目的功能见表1,每个栏目里有配套的数字化资源。

1.2 微信公众号上在线学习资源的迭代升级

数字化时代对教学与科研提出了新的要求,为满足不同水平层次学生需求,公众号上微课程在线学习资源的建设,先后经历了四轮的迭代开发,每次开发侧重点有所不同,逐步构建了适合移动学习的系列数字化资源体系。

(1) 第一轮开发强调满足基本需求。第一轮微课是按照教学进度,将每节课的课件,制作成微视频,这样完整的一节课的微视频,时长基本上在20分钟左右。但是教师在使用过程中,发现这样的微课几乎是课堂的翻版,其缺点一是学生没有耐心看完,看到中途容易分心;二是课堂上没有足够的时间来播放使用。

(2) 第二轮开发强调聚焦教学重难点。第二轮微课聚焦学科核心知识中的重难点内容,一节微课只讲一个核心知识,时长缩短到了3~8分钟。这些重难点知识是学生不容易听懂的内容,教师讲完一遍,愿意重新播放一遍微课作为巩固,重难点知识也是学生容易忘记的知识,当学生遗忘以后,教师可以推荐学生自行观看或者是复习课上重新播放。

(3) 第三轮开发强调满足课改要求。随着新课改的深入推进,生涯教育进入上海市必修课程体系,学科生涯教育也进入了化学新教材,为此在公众号上开设了“化说生涯”栏目,建设学科生涯微课程。新教材的实验有很大的改进和创新,为使教师和学生更好地适应这些实验的改变,公众号又有了“双新实验”子栏目,建设化学实验微课程。新课标构建了必修、选择性必修和选修三类课程体系,为提高微课程的针对性,开发了针对必修课程的易趣化学微课程、针对选择性必修的核心知识微课程、针对选修课程的化学史微课程和实践探究微课程等。

(4) 第四轮开发强调作业与评价资源的配套。进行微课程与作业、线上与线下“一体化”的实践探索,在制作微课程的同时,制作适合网络自动批改的配套作业。为实现网络互动平台上的自适应练习,根据课程标准的学业要求确定微课和课后作业的编号,每节课配套的课后作业,都有易、中、难三个层次,以便不同水平的學生能够得到更加匹配自己学习水平的练习机会。为方便学生的自我反馈和纠错学习,每道试题都配备了解题思路和学习指导。每道试题的属性包括:编号、单元、内容、题型、答案、学习水平、解题过程/思路、学习指导、单元目标、核心素养/关键要素、预设难度、预估完成时间(分钟)、来源等。目前已经制作完成了与高一、高二核心知识微课配套的巩固类作业85套。

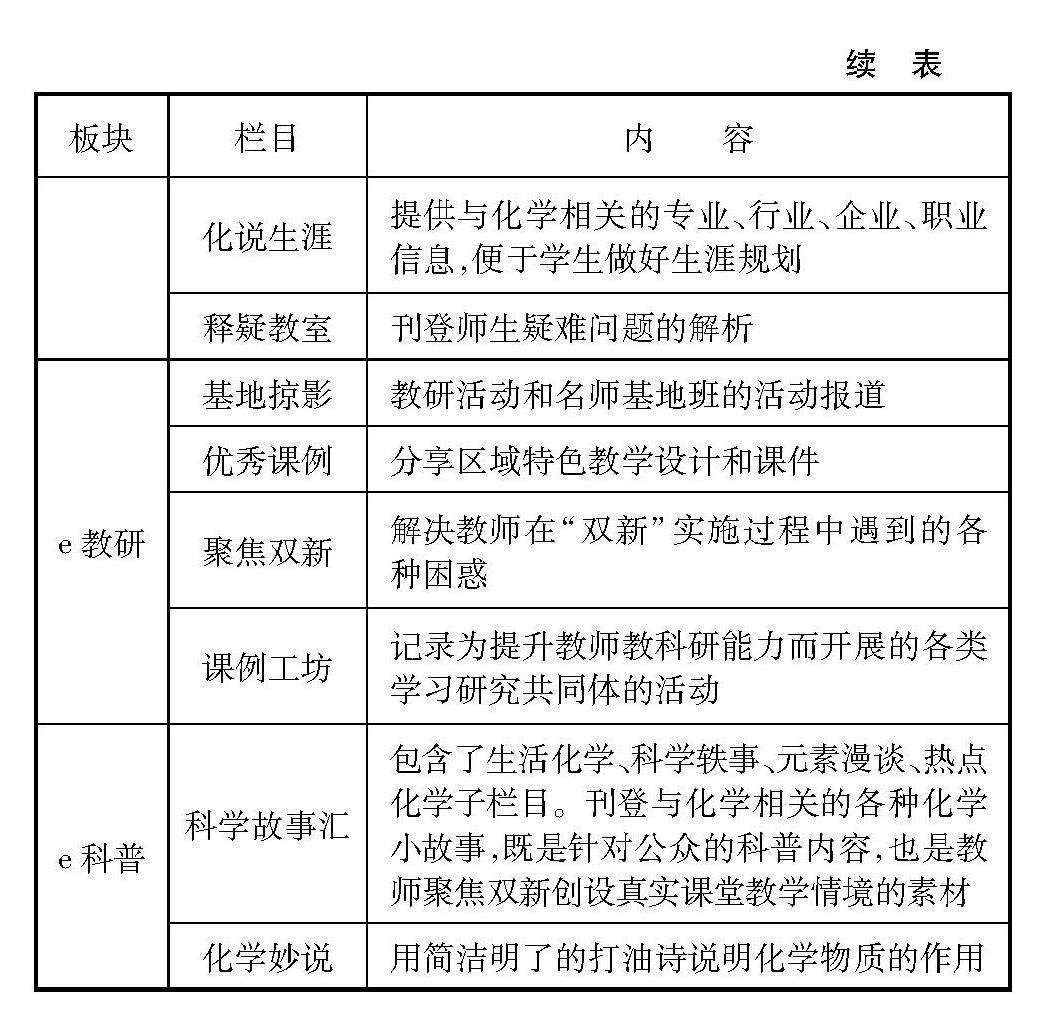

在实践过程中,为了满足各类需求,通过平台的不断优化和资源的更新迭代,公众号及配套程序的栏目逐渐丰富,在线学习资源从单一走向多元,从零散走向系统,从静态走向动态,形成了相对完整的数字化系列化学微课程资源体系(见图1),为学生的在线学习和教师的在线教学提供了有效的资源内容支持,也初步构建了化学学科教科研新生态。

2 课题研究推进教科研新生态走向深入

通过前期公众号各类资源的开发,涌现出了许多值得研究和探索的问题。通过对这些问题的分析和讨论,形成了一系列的教学研究课题,在研究这些课题的过程中,教师掌握教学研究的方法和策略,提升教科研能力。

2.1 开展辅助教學模式准实验研究

为证明公众号在辅助教学方面的效果,对运用公众号开展辅助教学模式开展了准实验研究。首先,重点分析能较好体现化学学科核心素养的微课案例,以此对微课的更新设计提出意见,研究如何在微课中体现化学学科核心素养水平。其次,对微课进行梳理和归纳,根据核心素养的维度对微课进行分类,将化学学科核心素养的培养落实到具体的微课中。最后,将微视

频作为学生预习的工具,实验组学生通过观看“浦东化学在线”微信公众号上的微视频预习,对照组学生通过阅读教材的常规方法预习,通过问卷和访谈、统计微课阅读量等途径获得实验结果。经过一个学期的实验以后,准实验研究的结果如图2所示。微课组与对照组在应用与学习、信息能力和参与度上存在差异;微课组与对照组在交流与合作上没有显著差异,这是由于公众号平台的展示功能比较强,而互动交流功能比较弱。

2.2 开展专有平台的在线教学案例研究

为了证明在线学习平台在交流与合作方面的作用,选择“智慧教室”和“魔灯平台”开展案例研究,这两个平台均包括微视频发布、线上作业提交、讨论区、数据库、问卷投票、在线测试等功能,能较完整地支持在线教学实践。多轮案例研究获得的平台数据能够证明,基于互动平台的在线教学模式在教师的精准指导与评价、学生的个性化学习、师生与生生互动交流等方面优势明显,教学效果良好。实践表明,学生喜欢在学习过程中有更多灵活的、可自主支配的时空,自主观看微视频时,学生的注意力更集中,学习更有效。

2.3 开展数字化转型的实证研究

为证明数字化实验和数字化平台的教学效果,开展了数字化转型成效的实证研究。选择必修一“电解质与离子反应”单元的5课时教学内容作为载体,具体实验设计见表2,实验班与对照班的t检验均值见图3。

课题研究解决了公众号建设过程中遇到的各种问题,进一步丰富了公众号的资源,完善了公众号和各类在线学习平台在教学实践中的使用方法,提升了教师的教学和科研能力。

3 实践与教科研的相互促进是新生态的基本特质

在一些教师心目中,科研与实践是割裂的,甚至认为科研就是写作,而不是研究。真实的教科研则是以解决实践问题为目标,是与实践紧密结合、相互促进的。

3.1 实践为教科研方式创新提供了动力和源泉

(1) 实践促进了问题和课题的产生。在建设在线学习资源和维护公众号的过程中,团队的注意力集中在解决层出不穷的实践问题上,先是解决资源建设中面临的各种问题,例如备课、磨课等教学设计问题,拍摄实验视频、制作课件和微课等技术问题,体现双新课改理念要求等教学理念更新问题。资源建设好以后,要解决资源的应用问题,如何更好地应用资源为教学服务,在什么平台应用这些资源等等。资源应用以后,使用的效果如何?如何证明其效果?如何有效地表达与交流应用的效果?针对实践过程中产生的各种问题,团队与科研专家合作,将这些问题转变成课题研究的主题,促进了课题的产生,形成了系列课题群。

(2) 实践促进了对研究过程和方法的认识。实践经验丰富的教师第一次做课题的时候可能会变成小学生,在课题申报书里写满各种高大上的、似是而非的名词。这时从需要解决的实践难题出发,重新梳理要聚焦的研究问题、实现研究目标的步骤和方法,将课题研究过程与真实具体的实践问题的解决过程紧密结合,使教师体会到课题研究和实践工作之间相互促进、相互依存的关系。于是文献综述不再是点缀而是研究过程中聚焦研究目标的必备环节,研究方法真正落实到了研究过程中,研究成果的表达也从经验总结和自我论证模式中转变过来,有了过程意识、证据意识、规范意识,重视了观点交流。

3.2 教科研为实践的提炼和升华提供了方向

(1) 教科研促进了对实践认识的深化。写课题申报书的过程,既是学习如何做教科研的过程,也是对公众号新栏目的目标定位进行梳理和逐渐清晰的过程,也是对实践过程进行反思、改进和总结的过程。公众号几乎每一个栏目都对应了一个研究小组,以科普小组为例,早期的科普实践活动主要是科普参观、科普阅读、科普写作,利用公众号的科普栏目,在寒暑假布置“科普参观、阅读与写作”长作业。在申报课题时,经过交流研讨,明确教学的主阵地在课堂,要将科普活动与课堂教学联系起来,于是聚焦运用科普素材在课堂上和作业中创设真实情境,为此编写了与教材教学内容配套的《科普小故事》主题教参、《科普阅读作业案例集》和《生活中的化学》校本学材。随着新课标和核心素养的提出,科普小组将注意力从知识转向素养,开始研究如何使科普素材在落实核心素养培养方面发挥作用。教科研促进科普小组的实践活动逐步聚焦到教学的核心领域。

(2) 教科研为实践的提炼和升华提供了手段。疫情期间,为调动学生的学习积极性,实验小组利用公众号的实验天地栏目,布置“家庭自制84消毒液”等实践探究类作业,请学生将制作过程拍成实验视频或者写成小论文,这些作业中的优秀案例又被编辑成了新的公众号推文发表,实现了学生学习资源自主建构的生态圈。如何对这一类的实践活动进行提炼和升华,教科研提供了丰富的手段,课例研究时进行前测、后测,进行课堂观察、视频分析;实证研究时进行变量的控制和设计。做课题的过程中,通过写课题申报书、开题报告、中期报告、结题报告,促使教师一遍遍地用从科研的视角来对实践过程进行审视、修改完善、提炼和升华。

3.3 实践与教科研的相互促进形成了教科研新生态

在线资源的开发与平台的建设实践为在线学习应用研究的开展提供了基础,应用研究中又生发出新需求和新资源,推动了资源的更新扩容和平台的优化升级。而资源与平台的更新迭代又进一步推动应用研究走向更加智慧、精准和个性化。实践和教科研的相互促进形成巨大的合力,实现了精准教学方式、个性化学习方式、智慧教研方式的联动发展,形成了以研促教、以教领学、以学改研的“教学研”联动发展机制,最终实现化学学科教科研生态圈的形成,如图4所示。

4 创新教科研生态的实践效果与展望

4.1 教科研方式创新惠及区域教师专业发展

以公众号为载体的在线“教学研”实践突破了时间和空间的限制,实现了线上与线下、同步与异步融合的随时随地的学习交流。让更多一线教师“云参与、云成长”,为教师的专业发展带来普适性机会。

在团队的实践研究过程中,专家教师对青年教师在学科层面的备课磨课指导和各类研讨,成为青年教师专业成长中促进作用最大的实践活动,一大批青年教师在该过程中快速成长为骨干中坚力量。

在研究团队影响下,区域化学教师专业发展意愿增强,课题申报数量稳步增加,團队成员先后参与了2项国家级课题、主持了5项市级课题和16项区级课题的研究,主持和参与了5门相关的教师培训课程的开发,先后主编或参与编写了6本与主题相关的著作,发表了17篇与课题主题相关的论文,获市级教学成果奖等奖项11项。

4.2 “公益+公众”传播,担当社会责任

“浦东化学在线”公众号自2018年开通以来,关注人数达2.4万,发送原创学习资源近九百个,用户遍布全国300多个城市和全球近10个国家,坚持原创、免费分享,引各方好评,获得了较好的社会效益。系列微课程成为师生教学活动的有益补充。生涯、科普等资源为课堂教学提供有益的补充,促进师生专业学业两提升。

公众号推文被多家媒体转载。其中《青少年科技报》共转载了48期趣味创新实验和160期科普推文。《中学科技》杂志、“上海科技节组委会”公众号等也多次转载。

公众号不仅促进了师生的教与学,还发挥了化学科普的作用,为社会责任意识的培养打通了时空的“任督二脉”,体现了课题组团队的社会责任担当,如图5所示。

4.3 学生个性化学习蓬勃发展

公众号促进了学生的个性化学习和泛在性学习,提高了学习效率。目前关注公众号的2万多人中,五分之一为18周岁以下的学生。有学生在回家的地铁里刷微视频(学生提需求说:希望微视频容量小一点,这样在地铁里刷微视频的时候流量消耗低一点),有学生全家在晚饭后定期观看微视频(有家长反馈说:每天吃晚饭的时候和儿子一起观看公众号的微视频)。教师发现:学生会针对看微视频时不理解的内容主动来找教师讨论。学生说:以前总要报辅导班才感觉安心,现在有了微视频资源,可以随时针对自己不懂的内容进行复习、研究,节省了大量时间,降低了学习的焦虑。

5 结语

本文从“浦东化学在线”微信公众号运营、数字化资源建设、在线“教学研”实践研究三个方面展开实践探索,以此为基础形成化学学科教科研生态圈。生态圈的起点是回应需求,建设在线学习资源和平台,以各类课题研究为途径解决问题,使得圈层走向深入,最终达成教学实践和教科研互相促进的效果。教科研生态圈催生了大量的成果,产生了广泛的辐射作用。

参考文献:

[1]黄楠, 周秋兰, 曾兵芳. 中学化学教师科研能力现状调查[J]. 云南化工, 2021, 48(6): 171~173.

[2]贾康. 刍议科研创新的规律与科研生态的构建[J]. 全球化, 2018, (5): 14~22.

[3]张颖. 微信公众号在基础教育学校建设中的作用分析[J]. 新闻研究导刊, 2022, 13(17): 187~189.