颠覆性创新、场景驱动与新质生产力发展

方晓霞 李晓华

摘 要:加快颠覆性创新转化为新质生产力,是新时代推进现代化产业体系建设和赋能高质量发展的重要任务。颠覆性技术的演化、新兴产业的成长都离不开应用场景的支撑。新兴技术的应用场景具有多样性、规模性、演进性、协同性、不确定性等特征,在其“工程化—商业化—产业化”动态演进过程中发挥着技术验证、需求验证和生态构建的作用。实践中,促进一些突破既有法律和政策边界的创新在特定場景中的应用,需要提升政策适配性。为此,应坚持统筹设计,推进包容、审慎监管;增加场景供给,加大场景示范推广力度;提升场景创新能力,夯实场景创新基础;培育融合创新生态,优化服务保障。最终,通过创新、构建和发展应用场景,加快发展新质生产力。

关键词:颠覆性创新;应用场景;新质生产力

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)04-0031-10

当前,新一轮科技革命与产业变革深入演进,以人工智能、生物科技、量子信息等为代表的颠覆性技术大量涌现,技术创新成果产业转化周期明显缩短,新质生产力加速形成,正在对社会经济各个层面产生深刻影响。颠覆性创新已经成为世界主要国家推动经济社会发展和提升国家竞争力的重要“利器”。如何在颠覆性技术创新持续涌现的今天,不断提升我国科技创新能力、形成更多颠覆性技术突破,并加快其向新质生产力的转化,对我国塑造国际竞争新优势、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。

中央高度重视科技创新,特别是颠覆性创新对新质生产力发展的促进作用。2023年12月召开的中央经济工作会议提出,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时进一步强调,必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强,打好关键核心技术攻坚战,使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现,培育发展新质生产力的新动能。颠覆性创新可从根本上改变社会生产的技术路径、产业模式,产生新业态、创造新产品、引发新需求,淘汰旧产品或服务,改变现有市场格局,驱动生产力向新的能级跃迁。而颠覆性技术的突破、新赛道的培育、新产业的成长,都离不开应用场景的支撑和市场需求的拉动。

近年来,“场景”一词作为前沿技术和颠覆性技术应用实践的特定载体,频繁出现在促进科技成果转化、产业创新发展的政策文件中。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合”。《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》明确指出,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。国家数据局等17部门联合发布的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)》也提出,挖掘典型数据要素应用场景,打造300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》中更是20多次提到“场景”一词,提出加快工业元宇宙、生物制造等新兴场景推广,以场景创新带动制造业转型升级;依托载人航天、深海深地等重大工程和项目场景,加速探索未来空间方向的成果创新应用;针对原创性、颠覆性技术,建设早期试验场景,引领未来技术迭代突破。目前,上海、北京、合肥、成都等10多个城市先后启动了场景计划。但国内外现有的文献,大多是管理学领域对应用场景与市场营销关系的分析,从经济学视角分析应用场景的文献匮乏,对于应用场景促进颠覆性创新产业转化和新兴产业发展的理论研究较少。本文首先对应用场景的内涵进行界定、对其特征进行总结,接着从技术和产业演化的视角探讨应用场景在颠覆性技术创新成果“工程化—商业化—产业化”动态演进过程中的作用及其机制,在分析应用场景供给与政策适配的基础上,提出以场景创新驱动我国新质生产力发展的政策建议。

一、应用场景的内涵和特征

与传统生产力的发展基于渐进型的增量式创新不同,新质生产力的形成源自基础科学研究的重大突破和对原有技术路线的根本性颠覆[1]。由于颠覆性创新的不确定性大,无法在事前准确预测哪个领域会出现技术突破,无法准确判断技术突破的重要性、不同技术路线的前景、应用领域和商业化的时间,在跟随创新、模仿创新阶段所采用的“技术创新→研发试制→规模生产→市场开拓”的线性模式的适应性下降。技术创新只有转化为产品并被市场中的用户购买才能创造价值,产业循环才能持续,发现并壮大应用场景就成为颠覆性创新向产业转化的关键。

(一)应用场景的内涵

所谓“场景”,原是文学,特别是影视、戏剧中常用的概念,意指事件、故事在小说、戏剧、影视作品中发生的空间或情境,或构成的具体画面。场景包括时间、地点、人物、事件四个基本要素。21世纪初,随着互联网和电子商务的发展,Kenny和Marshall基于互联网无处不在的连接,最早提出了场景营销(Contextual Marketing)的概念,其目的在于精准识别消费者的场景化需求并通过场景触发消费行为,为企业获取用户、建立场景认知和使用习惯提供支持[2]。此后,国内外学者主要从商业模式的视角对场景进行了探讨。《即将到来的场景时代》一书将移动设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统定义为构成场景的“五力”[3]。《指尖上的场景革命:打造移动终端的极致体验感》认为位置、设备类型、行为状态、天气状况、环境条件、社会角色与社会关系、时间、移动状态和目前的处理状态是构成“场景”的九要素[4]。《场景革命:重构人与商业的连接》将互联网下的场景定义为与游戏、社交、购物等互联网行为相关的、通过支付完成闭环的应用形态[5]。《场景时代:构建移动互联网新商业体系》一书则认为,人类在不同的环境条件下不断修正自身的行为,并按照一定的方式来组合自己的行动,最大限度地移除自身存在的不快乐、不舒适的过程就是场景[6]。《场景连接一切:场景思维+场景构建+场景营销+案例实战》认为,场景首先是一种思维方式,人们通过互联网或者移动互联网来不断制作和生产新的场景,连接不同的对象;此外,场景还是一种功能体现,即以人为中心,使用互联网或移动互联网实现高效连接,用内容来重构产品与用户的连接[7]。《场景方法论》一书则认为,场景即解决方案[8]。

近年来,在科技创新加速的背景下,场景的内涵变得更加丰富。《南京市2022年推进应用场景建设 引领产业高质量发展行动方案》指出,应用场景是试验空间、市场需求、弹性政策的复合载体。科技部等六部门联合印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》中指出,场景创新是以新技术的创造性应用为导向,以供需联动为路径,实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程。莫祯贞和王建认为,场景是推动创新应用的新孵化平台、寻求改变人类生活方式的新试验空间、推动产业爆发的新生态载体[9]。

结合既有理论研究和实践探索,本文认为,技术创新和产业发展语境下的应用场景主要是指新技术、新产品、新模式实际应用的具体情境或环境。更具体地说,应用场景是指新技术、新产品应用于何种条件或环境之下,实现何种功能,以及主要由哪些用户构成等。其目标可以是满足用户的产品需求,改善用户的消费体验,或者为用户在生产、生活中遇到的问题提供技术支持和解决方案。应用场景的实施环境既可以是工厂、办公室、家庭等现实的物理环境,又可以是网上的虚拟空间。例如,高清视频收看、虚拟现实应用、车间中的万物互联、无人驾驶的车路协同通信等,都是5G的具体应用场景。

(二)颠覆性创新下的场景特征

新质生产力发展最主要的驱动力是颠覆性创新(disruptive innovation)。克里斯坦森于1997年首次提出“颠覆性创新”这一概念,根据技术创新的不同轨迹、创新程度方式的差异和目标市场的差异,他将技术分为持续性创新(sustaining innovation)和颠覆性创新[10]。其中,颠覆性创新是指以新技术替代当前主流技术,改变或破坏现有产品的现有性能或服务特征,从边缘市场颠覆主流市场。随后,不同学者从战略、技术、商业模式、市场等多个角度对颠覆性创新的含义进行界定[11],颠覆性创新的内涵也发生了新的变化。按照科技部的定义,颠覆性技术创新是“可改变游戏规则”的创新技术,开辟新型技术发展模式,具有另辟蹊径改变技术轨道的演化曲线和颠覆现况的变革性效果。催生新质生产力的颠覆性技术是技术轨道的跃迁,开辟了全新的技术轨道,能够创造新的产业领域或改变主流产品和市场格局,代表着产业发展的方向。

成熟产业中的主导技术比较稳定,技术变化以增量改进型创新为主。用户已经非常熟悉产品的性能和功能,并将其应用于能够满足消费者需要或为企业创造价值的场景中。可以说,技术与市场需求已经形成良好的适配,与成熟产业相对应的应用场景具有确定性、稳定性的特征,而且具有较大的规模。但颠覆性创新作为改变现有技术轨道、颠覆市场格局的创新活动,在产业演化过程中存在高不确定性和高失败率的问题,所需的应用场景与成熟产业迥然不同。

一是多样性。应用场景一般情况下不是唯一的,就智能驾驶来说,除用于日常出行外,还有大量低频次、定制化的长尾场景,如机场里的无人载/卸货车、矿山上的无人挖掘与运输车辆、市政管理所需的环境巡逻与自动垃圾清理等,而且在产业发展初期,由于技术演进的方向不确定,应用场景更为丰富,即使在成熟期也会有多个不同的应用场合。如5G除可以应用于移动通信外,还可以用于工业互联网、智能制造、智慧交通、智慧医疗、智慧城市等不同的场景。另外,应用场景的创新主体是多元化的,创新主体对场景认识的不同,可能导致不同技术适合的应用场景有所不同。

二是规模性。场景要能形成一定规模的市场,有规模才能形成企业的销售收入,为企业创造利润。对于创新企业来说,规模经济性依然是降低成本、吸引更多消费者、提高市场占有率和盈利能力、获得市场竞争优势的关键。如果场景规模很小,难以放大,即使产品定价很高,也难以消化企业的生产和运营成本,这会导致企业不愿意增加投入,扩大再生产也就难以为继。

三是演进性。场景不是一成不变,而是动态变化的。新产业发展初期,由于技术不成熟、性能不完善、生产规模小,同时,用户对相关技术能够发挥的作用以及能够带来的价值缺乏充分认识,应用需求多呈现碎片化、个性化等特征。随着产业的成长,应用场景不断扩大。同时,随着技术的进步,实际应用的场景也在不断发生变化。一些被证明没有技术可行性或经济价值的场景被淘汰,一些新的场景则被开发出来。如随着电子书和在线购书平台的普及,传统的实体书店被替代;随着移动互联网和智能手机的普及,固定电话的使用频率大幅下降;数字文件传输和云存储技术的发展,使传真机逐渐退出历史舞台。而随着物联网(IoT)、云计算、大数据、人工智能(AI)等新一代信息技术的发展,刷脸支付、无人货柜零售、智能可穿戴语音交互、虚拟偶像、内容创作、远程运维、远程办公、远程医疗、智能安防等新的应用场景被源源不断地开发出来,深刻地改变着我们的工作和生活方式。

四是协同性。应用场景是技术发展和市场需求相结合的产物,其发展是与技术、产业演进动态匹配的过程。随着技术和产业的发展,場景的规模和领域逐步放大。新技术、新产品或新服务的推广和应用不是一开始就全面铺开的,而是一般以相对较小的、具体的、易于管理和控制的场景作为切入点,也就是所谓的“小切口”,通过对小场景的深入探索和实践,验证技术或产品的可行性、稳定性和市场接受度,然后根据这些经验和数据优化升级新技术、新产品,并逐步扩大场景应用的规模和范围,最终实现在更大市场中的推广和应用。

五是不确定性。颠覆性创新技术路线演进的高度不确定性,决定了其市场应用也是不确定的,即无法事先准确知晓有哪些应用场景。越靠近产业发展的前期,越难以判断哪些场景会发展壮大成为主流应用场景。对于一些全新的技术,甚至无法预知其会应用在何处,需要企业和用户在多样化的场景中不断探索、试错。

二、应用场景对颠覆性创新产业演化的作用机理

Schmookler等[12]的研究表明,技术创新在许多场合是由市场需求引致的。颠覆性技术创新是基础研究的重大进展或工程技术的重大突破,只有实现产业转化,带来全要素生产率的提升,形成现实生产力,才能显示其应有的经济、社会或生态价值。而一项颠覆性技术创新是否能够产生商业价值、开辟新的产业赛道,还受到应用场景的制约,有了较大规模市场应用需求的颠覆性技术,才能成功实现产业转化。

(一)颠覆性创新形成产业的过程

一项颠覆性创新技术从实验室突破到转化为能够被主流市场所接受的新产品、技术或服务,形成新产业新赛道,不是一蹴而就的。新产品一般比较粗糙、性能不稳定,不易被用户认可,难以获得辅助技术,宏观政策和制度方面的支持力度不够,基础设施建设及维护跟不上,社会环境难以适应等,可能会导致一些有潜力的颠覆性技术在初期就夭折[13]。

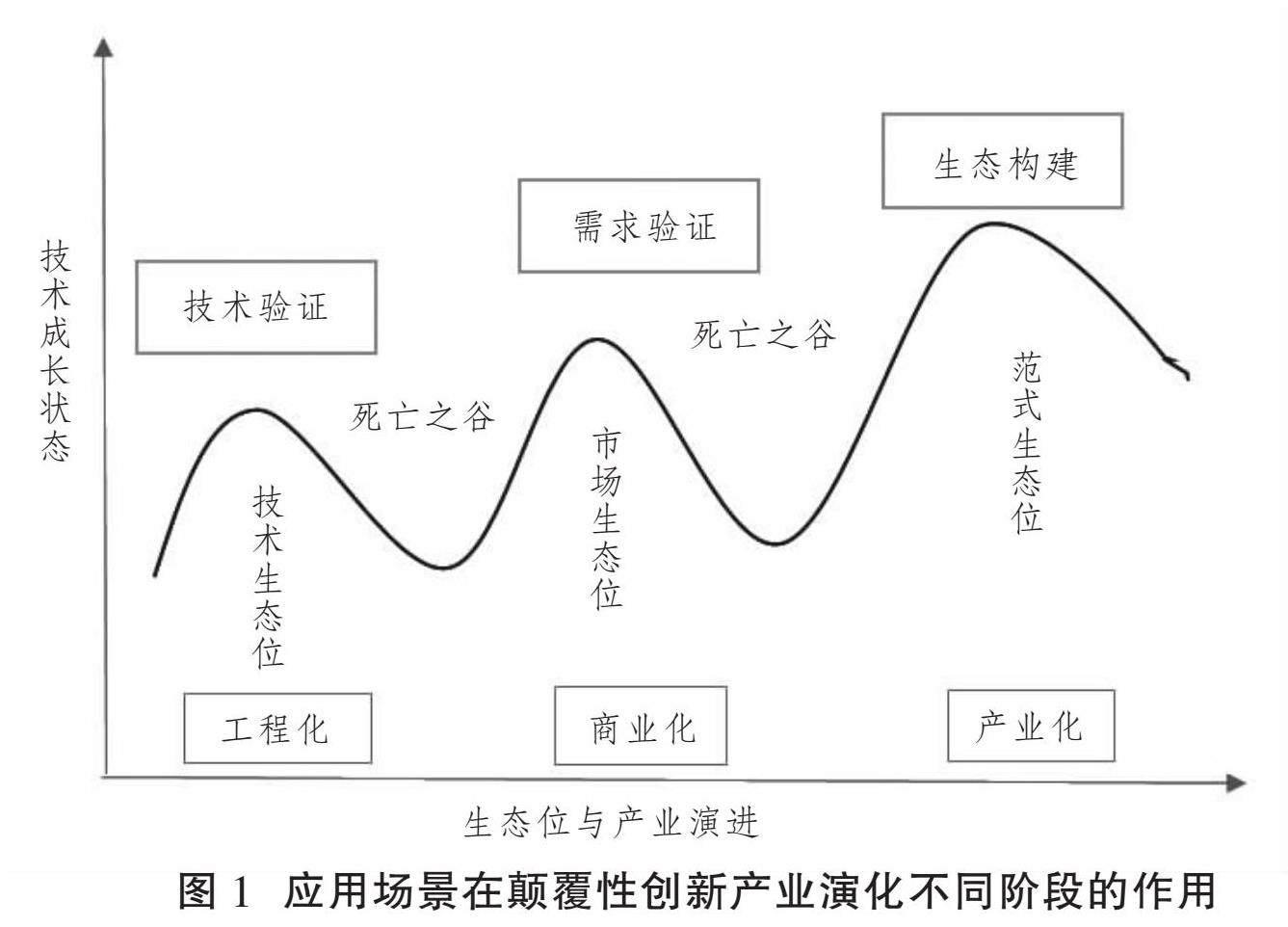

基于战略生态位管理视角,颠覆性创新形成产业的演化过程可以分为:技术生态位(从基础研究到工程化)到市场生态位(商业化),再到范式生态位(产业化)的三阶段跃迁,期间还要跨越两次“死亡之谷”[14]。技术生态位主要是指为有发展前景的颠覆性技术构筑一个“保护空间”或“测试平台”,通过生产者、研发者、用户、政府以及其他组织执行者渐进地实验和学习,解决新技术本身的问题和缺陷,以及市场化应用中遇到的障碍,更好地了解用户需求,孵化和培育新技术,推进其由技术生态位向市场生态位的过渡,使新技术成功跨越技术研发与市场应用(工程化与商业化)之间的“死亡之谷”,实现第一次跃迁。Geels[15]指出,对传统产业的颠覆或造成企业市场地位剧烈变动的重大发明创造或技术创新都是在技术生态位中孕育的。

市场生态位是新技术在进入市场初期所处的市场地位和拥有的市场资源,是在新技术向市场推广过程中形成的。颠覆性创新具有激进式、非线性的特征,而市场用户的接受度是渐进的。因此,新技术在初进入市场时,往往不被大多数用户所接受,只能存在于一些特殊的市场中,即在被主流市场忽略或无视的“边缘市场”中寻找适宜的生态位,逐步改进、优化产品和技术,积累对旧技术的优势。当新技术新产品性能趋于稳定,通过市场渗透找到适宜生存空间,逐渐显现一定的产业化前景和商业价值,并通过制度创新建立新的技术体制,得到整个社会、市场的认可时,新技术才得以再次跨越商业化与产业化之间的“死亡之谷”,实现向范式生态位的“第二次跃迁”。这里的范式生态位就是指新技术替代旧技术成为市场的主流范式,也称“技术范式”。一旦进入范式生态位阶段,新产品市场份额开始快速提升,市场主导地位得以确立,新技术新产品进入大规模产业化阶段。

(二)应用场景在颠覆性创新产业演化不同阶段的作用

在传统技术居市场主导地位的情况下,新技术新产品的每一步跃迁,都需要做到产品与市场需求的匹配、契合,而特定的应用场景通过为不同成长阶段新技术新产品提供创造性应用机会(见图1),让技术成果在真实的场景中实现快速优化和迭代,提高新产品的商业价值,从而为新技术快速产业化提供支撑。

1.技术验证

颠覆性创新从实验室进入工厂产品开发的工程化阶段,在战略生态位视角中对应着技术生态位构建。实验室阶段固然能够开发出产品的原型,但从严格意义上讲,现实应用环境与实验室环境大相径庭,有许多实验室阶段未曾考虑到的条件和影响因素,而且许多实验室用的原料、设备在成本等方面并不适合规模化生产时使用,因而实验室的产品还不是真正意义上的商品。而且,在实验室里得到的是理想状态下的产品性能,至于该项技术的实际性能如何,必须要在实际应用中加以验证。在这一阶段,应用场景主要为新技术搭建了一个验证平台,为新产品提供“初始的市场”,验证新产品的实际功能和性能是否满足实际的应用需求。创新者在其中可以大胆地尝试,了解新技术新产品的问题、缺陷,以及用户的消费偏好和习惯等,通过制造工艺重组,反复试错,一方面淘汰不具有商业可行性的技术,另一方面不断调整、改进生产工艺,以实现生产的安全性、经济性、工艺的可操作性以及稳定性,并为大规模生产积累必要的经验和试验数据,深挖对新产品有需求的消费者和适宜的利基市场,直到新产品性能趋于稳定,并逐渐显现出一定的市场化前景和商业价值。

2.需求验证

当新产品进入商业化阶段,也就是市场生态位阶段,尽管可能符合未来技术发展的趋势,但仅凭技术的先进性并不一定能被多数消费者认可和接受,普通消费者更加关心技术的可靠性、产品的经济性和使用的便捷性。由于多数消费者属于风险厌恶型,因而在对新产品缺乏足够认知的情况下,新产品的市场培育面临着许多障碍:一是产品成熟度与成本的障碍。工程化阶段的重点是把产品做出来,把产品的主要功能释放出来,但产品还比较低级粗糙,企业没有形成批量生产能力,甚至会以高价委托其他企业代工的方式完成产品的生产。因此,新产品在上市初期往往成本、价格比较高,与市场上的主流产品相比,市场份额与利润水平较低,处于竞争劣势。二是用户需求对接的障碍。由于一般用户对新技术新产品的认知度低,在观念上对新技术新产品的接受程度不高,再加上初代产品虽然有新的特性,但稳定性、可靠性往往偏低,性能不够完善。特别是对于产业用户来说,如果由于产品性能上的缺陷导致生产出的产品质量不合格、造成生产事故等,将会给企业带来巨大损失。大部分用户都存在路径依赖,即使新产品的性能改善了,但是由于用户更换新品牌或产品还要产生时间、学习成本,以及增加新设备、重新设计产品、调整检测工具、对使用者进行再培训等产生的转换成本,因而新产品在推广过程中存在着老用户不愿用、不敢用等问题,以致工艺、技术、产品丧失优化升级的机会。此外,再加上销售渠道、融资渠道不够畅通等,新产品进入市场初期常常面临着“死亡之谷”。三是基础设施不配套的障碍。现有的基础设施主要是为传统主流技术服务的,难以适应新技术发展和应用的需求。新产业的成长需要整个技术体系的协同进步,更离不开与之相配套的基础设施,如人工智能等技术的推广应用就需要加强数据中心、算力等新型基礎设施建设。

这一阶段应用场景的主要作用包括:一是市场需求验证。通过在实际场景中的小规模应用,企业可以验证市场对新技术的真实需求,了解用户的接受程度和满意度,并根据用户反馈和使用数据帮助企业发现产品的优势和不足,进一步改进产品和服务的设计,提升产品性能,更好地满足用户的实际需求。二是市场教育与推广。通过对特定场景下一部分愿意尝试新技术新产品的领先用户使用效果的展示,提高一般用户对新技术的认知度和接受度,促进新技术新产品的普及和推广。三是商业模式的探索。新技术的商业化往往伴随着新商业模式的探索。应用场景可以帮助企业发现和验证可行的商业模式,如用户更关注产品的使用效果而非拥有权的应用场景,企业可以通过产品即服务(PaaS),提供按需使用的商业模式;企业还可以根据用户在特定应用场景中的行为和偏好,提供定制化的产品和服务等,帮助企业在开拓新市场的过程中获得持续收入来源。四是应用示范。在商业化阶段,技术演进的路线已较为明晰,对于符合国家和地方发展需求的创新项目,政府通过推动新技术、新产品或新服务在特定场景中的实际应用,展示其成效和商业价值,并从中总结出可复制可推广的经验和模式,加速新技术的成熟和推广。

3.生态构建

进入产业化阶段,追求利润最大化的企业只有找到稳定的、规模可观的应用场景,通过大规模生产降低成本,获得足够的回报,才能增加生产设备等的投资,采用更先进的技术来提高生产效率,改进生产流程和管理体制,扩充人力资源,进一步扩大生产规模。而生产规模的扩大、专业化分工的深化,会带来企业、供应商、用户、竞争对手、金融机构、科研机构、中介机构等各类主体的集聚,促进资源、技术和市场信息的共享,推动形成适宜技术扩散和产业成长的共生共荣的产业生态,为产业链上下游企业合作,不断探索和开拓新市场,将产品或服务应用到新的领域、行业或环境,实现业务增长和创新创造新机会。反之,如果不能找到与产业发展相匹配的规模化应用场景,无法形成支撑产业发展的良好生态,就将阻碍新技术新产业的健康发展。

三、应用场景供给与政策适配

颠覆性创新是开辟新领域新赛道、催生新质生产力的主要动力,但是相关应用场景的建设往往投资巨大,而且具有外部性,是一般企业无力或者不愿意承担的。此外,人工智能、生物技术等一些前沿技术、颠覆性技术的场景应用可能与既有的法律法规相冲突,无论是加快新技术产业化,还是防止新技术的滥用等导致的负外部性,都需要新政策新规范,而这离不开政府的作用。

(一)应用场景供给分类

应用场景从供给来源看,大致可以分为三类:

一是用户端未被满足的场景需求。这类需求一直存在,但是由于技术发展的限制,往往无法有效满足,即通常所说的“需求痛点”。这一类场景的市场价值一般比较明确,一旦技术被突破,往往会出现激烈的市场竞争。如人们对“更快”“更省”“更便捷”的出行需求一直未变,随着智能手机、移动互联网的普及,利用网络平台以及相应的应用软件,“网约车”联结了消费者和服务者,绕过了传统的租车公司和电话叫车服务,开创了新型的出行模式;“共享单车”则解决了市民“最后一公里”的出行难题。

二是企业端的场景创新。具有创新精神的企业家对市场高度敏感,善于发现用户或大多数企业尚未意识到的需求,并且通过挖掘潜在需求、创造新的应用场景,迅速成长为标杆企业。如亚马逊在利用云计算推动自身电商业务发展时,意识到富余的云计算能力可以帮助更多企业以更低成本、更快捷地获得和部署算力。我国成功地发展成为世界上无人机产业大国也得益于创新公司应用场景的开拓。深圳市大疆创新科技有限公司创造性地将无人机应用于影视航拍、救灾救援、测绘航测、高压线巡查等场景,打开了无人机商业化的大门,由此快速成长为全球无人机领军企业。

三是政府端开放、建设、推动的场景。可以将其进一步划分为三类:第一类是政府通过政策调整、放宽市场准入释放的场景。例如,低空经济作为新质生产力的代表,已经成为培育发展新动能的重要一环。拓展通用航空、电动垂直起降航空器(eVTOL)以及轻小型无人机城市空中交通(UAM)、低空物流、个人消费等领域的应用,需要政府释放一定的空域资源。第二类是政府释放的自身需求。既包括政府管理、公共事务领域的应用需求,如智慧城市、智慧医疗、智能交通,又包括一些由政府投资建设、运营的工程项目所产生的应用需求场景,如智慧港口等。第三類是为实施国家发展战略由政府推动建设的场景。我国在由工业文明向生态文明转型的过程中,对能源、工业、建筑、交通等高耗能、高污染行业的绿色低碳发展提出了更加明确的场景需求,如低碳排放、提高资源循环利用率、提高建筑的能源效率、发展新能源汽车等。

(二)应用场景供给的政策适配

发展新质生产力必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。颠覆性创新技术在推动生产力向新能级跃迁的同时,一些新场景的应用也会对现有社会结构、就业形态和生活方式产生深刻影响,迫切需要政策转型与调整,在保护创新、促进应用和规范新产业发展之间取得平衡。

1.产业政策的转型

改革开放初期,我国技术和产业发展目标比较明确,主要是缩小与发达国家之间的差距,追赶世界先进水平。相应地,产业政策的着力点主要在供给侧,依托龙头企业集中资源突破产业化阶段的技术瓶颈,实现产业规模的快速扩张[16]。随着我国科技创新从跟跑到并跑,甚至部分领域进入领跑阶段,迫切需要以原创性、颠覆性技术创新引领产业发展。而原创性、颠覆性创新技术演进不确定性高,政府难以判断技术的发展趋势,难以准确选择应该支持的产业化技术。市场需求作为创新价值得以实现的最终环节,在促进创新及其产业转化中发挥着越来越重要的导向作用。因此,需要适时推进产业政策的转型,更多地从需求侧发力,根据对技术发展愿景、产业化所能创造价值的预测提出应用需求,推动应用场景建设,通过技术与应用的互动,降低企业创新和产业化的风险。

此外,政府掌握着规模庞大的场景资源,可将应用场景作为一种新型政策工具,即根据经济社会发展需要,通过主动创造和释放场景,发挥应用导向作用,促进场景需求与企业新技术新产品供给适配对接,为产业创新提供明确的方向和目标,如开放智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧能源、数字政府等场景资源。由政府部门提出具体的应用需求,不仅能够提升政府自身管理效率,而且有助于加快前沿数字技术的推广应用以及相关产业的发展。

2.法律法规的完善

我国现有的法律法规基本上是在过去经验基础上制定的行为准则,其目的是约束或激励经济主体的行为。这些法律法规对于渐进型变革是相对有效的,但是在面对颠覆性技术时,可能会出现滞后和不足。由于颠覆性技术往往会突破既有法律法规的边界,如果不能对法律法规及时作出“立废改释”,新技术需要的应用场景就难以出现。例如,随着人工智能技术的发展,机器人的“大脑”已经部分超越人类的智慧,如何界定智能机器人的权利、义务和责任对相关技术的健康发展至关重要。此外,无人驾驶汽车上路测试也需要对相关法律法规作出调整,低空经济的发展则需要放松空域管制。

四、以场景驱动创新赋能新质生产力快速发展

应用场景在颠覆性创新向现实生产力的转化中发挥着至关重要的作用,加快形成新质生产力要高度重视应用场景的创新、构建和发展壮大。

(一)坚持统筹设计,推进包容、审慎监管

打造和开放应用场景,涉及企业、政府、高校、研发机构等多元主体,覆盖生产、生活等多个领域,是一项复杂的系统性工程,需要统筹谋划。可以采取“政府主导、企业运营、市场参与”的方式设立“场景创新促进中心”等常态化机构,以推进跨部门、跨行业统筹衔接。同时,着手构建全领域、全地域、全流程的场景创新体系,聚焦新质生产力培育、重点产业链发展、城市治理等重点领域,主动释放城市产业发展资源要素,挖掘征集应用场景,联动全球科技创新生态资源,积极促进为产品找场景、为场景找产品,推动政府职能由“给政策”向“给机会”转变。基于创新应用场景的运行特点,按照审慎、包容原则,对前沿技术或新功能新模式,试点“沙盒监管”等新型监管制度,既有利于及早地将前沿技术可能引发的质量、安全等问题纳入监管范围,提高应急处置能力,防范和化解重大风险,维护消费者合法权益,又有利于为企业技术创新创造健康的发展环境,逐步形成有利于新技术应用的体制机制。

(二)增加场景供给,加大场景示范推广力度

一是建立政企联动的场景动态发布机制。围绕重点领域,深入挖掘政府、企业等主体的创新需求,定期发布应用场景能力(供给)清单和需求清单。通过“揭榜挂帅”、场景大赛等形式,推动“发榜方”(场景供给方)与“揭榜方”(技术持有方)通过技术(产品)采购、联合开发新产品等多种方式进行合作。二是开展示范场景遴选。在重点创新应用场景中,择优筛选较为成熟的新技术、新产品、新模式和新解决方案,优先推荐政府部门、国有企业、国资平台开展规模化应用。同时,加大在资金、人才、科研、项目建设等方面的政策支持力度,打造一批可示范、可体验、可推广的科技应用场景样板。三是推进应用场景示范区建设。以国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、科技企业孵化器、产业基地等为载体,打造一批应用场景示范区,为新技术新产品的推广应用创造机会,发挥先行先试示范效应。四是围绕重大活动、重大工程和重要会议打造重大场景,发布场景创新成果、场景合作机会,为场景供给方、研究机构、企业、投资机构提供合作交流平台。五是围绕社会治理、产业转型升级等需求,推动场景创新,形成一批具有示范推广性的解决方案。

(三)提升场景创新能力,夯实场景创新基础

发挥我国超大规模市场、应用场景丰富的优势,强化企业科技创新主体地位,支持科技领军企业、链主企业参与关系国家发展战略与安全的重大场景任务设计和相关基础设施建设。鼓励大企业向产业链上下游企业、中小企业开放场景资源,合作研发,帮助中小企业提升工艺能力、制造能力,支持大企业先试、首用中小企业创新产品,形成大中小企业融通创新、协同发展的格局。鼓励高校院所、科研机构等主动链接场景资源,打造场景供需联合体,推动优质资源共享,加强多层次场景创新人才培养。以场景创新作为教育教学改革的新引擎,鼓励高校、职业院校围绕场景创新优化学科专业布局,推进教学实践活动,激发人工智能专业学生场景想象力,提升学生场景创新知识、素养和能力。探索通过开设场景创新研修班、开展场景实践交流、组织场景专题培训等多种形式加快场景创新应用人才培训,推动人才链与创新链、产业链的深度融合。

(四)培育融合创新生态,优化服务保障

引导和支持领军企业着眼产业链全局推进场景建设,构建政府、产业界、科技界协同合作的数字化场景创新体系。鼓励行业龙头企业与科研机构联合开展场景创新,推动关键技术、共性技术跨界示范应用,实现不同场景协同联动发展。积极培育场景集成服务企业和第三方中介服务机构,优化场景供需对接等服务,以前沿科技成果交易、转化、应用为导向,引入在线研发设计、在线检验检测等科技服务新业态,鼓励高校、科研院所设立概念验证中心,为前沿技术和基础研究成果提供评估辅导、共享检测等专业化服务。

参考文献

[1]李晓华.新质生产力的主要特征与形成机制[J].人民论坛,2023(21):15-17.

[2]KENNY D, MARSHALL J F. Contextual marketing: The real business of the internet[J]. Harvard Business Review, 2000, 78(6): 119-125.

[3]斯考伯,伊斯雷爾.即将到来的场景时代[M].赵乾坤,周宝曜,译.北京:北京联合出版公司,2014.

[4]洛佩兹.指尖上的场景革命: 打造移动终端的极致体验感[M]. 平宏伟,龚倩,徐荣,译.北京: 中国人民大学出版社,2016.

[5]吴声.场景革命: 重构人与商业的连接[M].北京:机械工业出版社,2015.

[6]陈虎东.场景时代: 构建移动互联网新商业体系[M]. 北京:机械工业出版社,2016.

[7]罗敏.场景连接一切:场景思维+场景构建+场景营销+案例实战[M].北京:电子工业出版社,2018.

[8]崔德乾,彭春雨. 场景方法论[M].北京: 机械工业出版社,2019.

[9]莫祯贞,王建.场景:新经济创新发生器[J].经济与管理,2018(6):51-55.

[10] 克莱顿·克里斯坦森.创新者的窘境:领先企业如何被新兴企业颠覆?[M].胡建桥,译. 北京:中信出版社,2014.

[11] WESSEL M, CHRISTENSEN B M. Surviving disruption[J]. Harvard Business Review, 2012, 90(12): 56-64.

[12] SCHMOOKLER J. Invention and economic growth[J]. Economic History Review, 1966, 20(1): 135.

[13] 許泽浩.颠覆性技术的选择及管理对策研究[D].广州:广东工业大学,2020.

[14] SCHOT J, GEELS F W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: Theory, findings, research agenda, and policy[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2008, 20(5): 537-554.

[15] GEELS F W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study[J]. Research Policy, 2002, 31(8-9): 1257-1274.

[16] 李晓华,王怡帆.未来产业的演化机制与产业政策选择[J].改革,2021(2):54-68.

Disruptive Innovation, Scenarios-Driven, and the Development of New Quality Productive Forces

FANG Xiao-xia LI Xiao-hua

Abstract: Accelerating the transformation of disruptive innovation into new quality productive forces is an important task in promoting the construction of a modern industrial system and empowering high-quality development in the new era. The evolution of disruptive technologies and the growth of emerging industries cannot be separated from the support of application scenarios. The application scenarios of emerging technologies have the characteristics of diversity, scale, evolution, collaboration, and uncertainty. They play a role in technology validation, demand validation, and ecological construction in the dynamic evolution process of engineering commercialization industrialization. In practice, in order to promote the application of innovations that break through existing legal and policy boundaries in specific scenarios, it is necessary to enhance policy adaptability. Therefore, we should adhere to coordinated design and promote inclusive and prudent supervision; increase scene supply and intensify scene demonstration and promotion efforts; enhance the ability of scene innovation and solidify the foundation of scene innovation; cultivate an integrated innovation ecosystem and optimize service guarantees. We should accelerate the development of new quality productive forces through the innovation, construction, and growth of application scenarios.

Key words: disruptive innovation; application scenarios; new quality productive forces