天水姜维墓

马恒健

“但有远志、不在当归。”

从成都出发,沿古蜀道一路向北,庞统、诸葛瞻、蒋琬、鲍三娘、费祎、姜维等蜀汉名臣良将的墓祠,依次进入视线。他们生前为蜀汉江山鞠躬尽瘁、死而后已;他们死后声名不衰,其墓祠受历代拜谒、香火不断。

然而,其中的姜维墓与这些知名人物之墓有所不同:在川、甘两省的剑阁县、芦山县、天水市、甘谷县,均有历史久远、备受景仰的姜维之墓。仿若作为蜀汉最后的倔强,九次北伐中原的姜维,其英魂仍在远征之路上四处游荡。

“胆墓”与“靴墓”

历史浪花淘尽的三国英雄,死后也颇多传奇。如 “头枕洛阳,身卧当阳”的关羽, “身在阆中,头在云阳”的张飞……封土堆达四座之多的姜维墓,离奇地以四川蘆山县“胆墓”和甘肃甘谷县“靴墓”而知名。

据《三国志·蜀书·姜维传》记载:“延熙十年(公元247年),汶山平康夷反,姜维率众讨定之。”为屯兵设防,姜维在芦山县筑城。姜维古城原为土城,分为内城和外城。明代改土城为石城。在芦山县城东北的凤凰山上,建有姜维墓。

芦山县姜维墓墓冢为圆形,用条石围砌,墓前有立于清道光十五年(公元1835年)的石碑,上书“汉大将军姜侯伯约之墓”。这座姜维墓当地人称姜维坟,三国文化爱好者则称其为姜维胆墓。

当钟会取代最先攻入成都的邓艾,成为蜀地最高统帅之后,不甘心蜀亡的姜维主动接触钟会,并且激起钟会在蜀地割据自立的野心。于是,钟会和姜维发动了兵变。结果,两人都被监军卫瓘指挥的士兵杀死。由于当时相传姜维胆大心细,曹魏官兵将其分尸剖腹一看,果然胆大如鸡卵。

姜维被剖腹之说,《三国志》仅称“将士愤发,杀会及维,维妻子皆伏诛”。南朝宋人裴松之为《三国志》作注时,就姜维之死引《世语》一说:“维死时见剖,胆如升(斗)大。”

姜维死后,他的部下冒死将他的胆抢走,葬于当年屯兵的芦山凤凰山上。姜维“胆墓”由此而来。

卫瓘率曹魏官兵杀死姜维是事实,但是否取其胆,胆是否被姜维部下抢走,这是千古疑案了。况且姜维被害后,由此在成都引发的骚乱十数日方才平定,他的遗体应无葬所,何况其胆?

因此,地方志记载此事的措辞,也就谨慎、讲究了。据《芦山县志·名墓》载:“蜀汉大将军平襄侯姜公讳维,墓在治内城之东北龙尾山顶金井阁,清康熙四十六年(公元1707年)丁亥,邑令张绪奉四川抚军熊公命立。有石碑,相传此为姜维胆墓。”

其实,芦山县姜维文化最重要的遗存,是祭祀姜维的姜侯祠,主体建筑平襄楼闻名全国。

明人曹学佺《蜀中名胜记·雅州》曰:“土人祀姜伯约,有庙额曰平襄。”据《三国志·蜀书·姜维传》载,诸葛亮死后,“(姜)维还成都,为右监军、辅汉将军,统诸军,进封平襄侯”。平襄楼为歇山式3层建筑,高14米,始建于北宋,重建于明正统十年(公元1445年)。因为平襄楼在中国古建筑史上有着特殊地位,2006年被列入全国重点文物保护单位。

剑阁县剑门关,是姜维列营守险,阻击曹魏镇西将军钟会之地。《三国志·蜀书·姜维传》记载:“(姜维)适与(张)翼、(董)厥合,皆退保剑阁以拒(钟)会。”

那是在魏景元四年(公元263年)秋,随着大将军司马昭一声令下,十余万曹魏大军浩浩荡荡踏上了灭蜀的最后征途。

魏军兵分三路。钟会率主力10万人,欲取汉中、克剑门,直趋成都;征西将军邓艾领兵3万由狄道南下,以牵制姜维驻守沓中的主力;雍州刺史诸葛绪率兵3万进攻武都,以切断姜维主力退守剑门关之路。

钟会虽轻取汉中,却因诸葛绪堵截姜维不力,被顺利回师剑阁的姜维阻于“一夫当关,万夫莫开”的剑门关下。如今,剑门关有姜维屯兵处、姜维洞等遗迹,并建有姜维墓、姜维祠庙。

剑门关姜维墓原址在关内金牛古道旁,祠庙始建于明代。1936年修筑川陕公路,姜维墓迁至大剑溪对岸。2010年再次将姜维墓迁于新建的剑门关景区内,墓冢上圆下方,墓前竖 “汉大将军平襄侯姜维之墓” 碑。

剑门关姜维墓所在地,是姜维战斗过甚至流过血的地方。因此,其象征性的意义更为重要。

姜维纪念馆

甘肃省天水市甘谷县六峰镇姜家庄村,是世所公认的姜维故里。在六峰镇,以姜维命名的文化广场、纪念馆、道路,无不充满浓郁的三国文化氛围。在姜家庄村,村民大都姓姜,是姜维的后人,家族人丁兴旺。

正因为这里是姜维的魂归之地,南山山坡上的姜维墓,尽管只葬有这位大将军的一只战靴,但他那“但有远志,不在当归”的壮语,仍激励着五湖四海的天水姜氏后裔。

六峰镇姜家庄村背倚的南山,又名将军岭、靴子坪,因葬有姜维战靴得名。南山属于秦岭支脉,山体为红砂岩质。红色石林与姜维祠堂交相辉映。

我驾车从穿六峰镇镇街而过的一条公路,拐上通往靴子坪方向的便道。临近姜家庄村时,阡陌纵横、麦苗青青,一派宁静祥和的田园美景。驶抵靴子坪所在的南山山麓时,一堵偌大照壁赫然在前,上书“姜维故里”四个擘窠大字,为这片土地平添了古朴肃穆的氛围。再往前,便道分岔了,一条道向山上蜿蜒而去,一条道通往绿树掩映的村庄。

岔道口一棵大树下,几位妇女正在拉家常。从导航的坐标看,我估计姜维墓应该就在附近,便驻车后上前向她们打听具体地点。

这几位妇女正是姜家庄村人,一听我的来意,便争先恐后地热情为我指点方向。原来,我正站在靴子坪与姜家庄村村落之间的半坡上:向山上行数百米是姜维墓,向下行便进入村庄。由于姜维祠下行一百多米便到,她们建议我先看看。

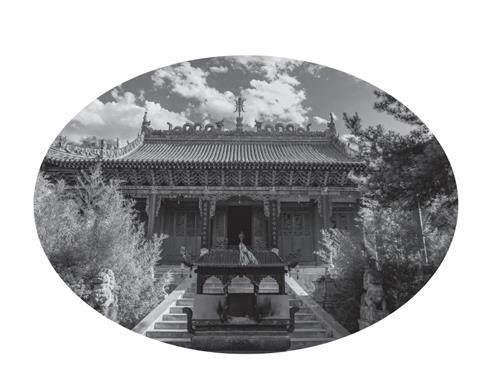

姜维祠大门为三滴水歇山顶牌楼,顶上正脊中央施以吻兽,两旁各蹲一只石狮,脊身雕花,两侧的脊上立有双鸟。牌楼的墙体由青砖砌成,上部斜砌成仿木斗拱结构。大门正中上有黑底金字匾额,上书“姜维纪念馆”。大门两侧有两副楹联:“文韬武略,随卧龙六出祁山,功垂千古光辉耀日月;孝亲忠国,辅后主九伐中原,壮志未酬诚心鉴天地。”

据当地村民介绍,修建于1999年的姜维纪念馆(姜维祠)和姜维衣冠冢,占地面积近6000平方米。姜维纪念馆由前广场、大门、前庭、牌坊式耳门、主殿等建筑物构成。

纪念馆内的大殿,建筑面积为360多平方米,庄严肃穆,宏伟壮观。殿前庭院西侧有一石碑,碑上是杨成武将军题写的“姜维故里”四个大字。大殿围墙下,排列着当代名人题写的诗词、名句碑刻,也不由得令人驻足,细细品味。殿前台阶下,立有曾经担任日本副首相的后藤田正晴用汉字所题写的“三国大将军——姜维纪念碑”。 后藤田正晴曾任日中友好会馆名誉会长,由此也可见三国文化对日本的影响,以及三国历史对促进中日文化交流的作用。

事实上,日本民间的三国情结也由此而生。日本近代诗人土井晚翠的著名长诗《星落秋风五丈原》,震撼着读者的心灵,诗中的名句“祁山风劲肃秋酣,暗淡阵云五丈原”,更是传诵一时。

大殿廊沿明柱上,悬挂着名人题写的匾、联。殿内东西墙壁上,绘有精美的山水人物国画。殿内正中,塑有身高4米的姜维圣像,目光炯炯,威武庄严。

身在此地,见此情此景,就难以“古今多少事、都付笑谈中”了。这里,回荡着姜维立志出乡、无功不休的铿锵足音,返照着姜维兴复蜀汉、死不瞑目的决绝泪光,游弋着姜维魂归故里、融入山水的飒爽英姿。

适逢几位义务管理员在洒扫庭院,我便与他们攀谈。他们告诉我,每年清明节,故乡人都要举行隆重的祭祀活动,最为热闹的是2015年,全国各地前来的姜氏后人及其他拜谒者,竟然达数万之众。

祭祀活动期间,锣鼓喧天,唢呐齐鸣。当地艺人们齐声诵唱招魂曲,缅怀这位英雄祖先:“招魂曲,口口传,将士百战终不还,只留靴子坪。葬靴地,名靴坪,后人登上靴子坪,但闻将军马蹄声。”

姜维纪念馆后山为将军坡,坡上有一窑式洞窟,相传是姜维母亲当年居住、抚养姜维长大成人之处。

姜维魂归处

出了姜维纪念馆,我驾车驶上来时路,过岔道口向右奔姜维墓而去。

这一段约两百米的上山路,既狭窄又未铺装,且覆盖着村民为疏通道路而割倒的残枝枯草。我小心翼翼地驶入坡上的简易停车场后,向几位正在劳作的村民打听,方知穿过环绕停车场的苹果园,便是姜维墓了。

松柏掩映的姜维墓园,分为上下两层。下层是一个面积数百平方米的大广场,可供近千人同时拜谒。从大广场走向上层,要迈过九级石阶,寓姜维九伐中原之意。

从延熙十年(公元247年)至景耀六年(公元263年)的16年间,姜维率军九伐中原。在“蜀中无大将,廖化作先锋”的窘境中,他独力与魏国郭淮、邓艾、陈泰等众多名将作战,虽然败多胜少,但屡败屡战。以至于感动了后来的小说家,从而演绎出姜维将司马昭围困于铁笼山,几乎使司马昭殒命的精彩故事。

宽阔的九级石阶的中间,是一条宽1米多的坡面,镶砌着“远志”两个篆体大字。这二字来自姜维修书于母“但有远志,不在当归”的经典故事。典源出自《三国志·蜀书·姜维传》注引孙盛《杂记》:“初,姜维诣(诸葛)亮,与母相失,复得母书,令求当归。维曰:良田百顷,不在一亩,但有远志,不在当归也。”

迈过九级石阶上到第二层,便是姜维墓了。墓冢背倚南山,与主峰正好在一条中轴线上。因此,它仿佛是一座山峦,与大自然融为一体。此墓冢高1.2米,象征姜维12岁离家从军;周长6.2米,表示他62岁以身殉国。

伫立姜维墓前,眼前不禁浮現电视剧《三国演义》中姜维被魏军围困,确信自己彻底失败地仰天长啸“我计不成,乃天命也”,随即挥剑自杀身亡,却依然怒目圆睁的场面。直到监军卫瓘走到他身边道:“蜀国之灭,非将军之罪也,实是后主无道!”姜维方才瞑目……

头枕故乡的青山,依偎故乡土地,或许也是姜维临死前的一闪念。如今,这位大将军终于可以安息了。

村民向我讲述,当年姜维身故后曝尸荒野,魏军派专人严加监视,不得掩埋。但姜维的马夫冒着生命危险,偷得姜维战靴一只,星夜兼程赶回故里,向族人报丧。噩耗传来,乡亲们哭声连天,在举行了隆重的葬靴仪式,于是便有了这座衣冠冢。

在南山上放眼北望,渭河河谷景色尽收眼底,令人心旷神怡、遐思无限。当年,少年姜维一定多次登临此山,萌生了“但有远志、不在当归”的宏愿,最终成为“蜀所恃赖,唯维而已”(《三国志》)的一代英豪。

诸葛亮为了报答刘备三顾茅庐的厚望,鞠躬尽瘁,死而后已;姜维为了报答诸葛亮的知遇之恩,忍辱负重,以身报国。他们把感恩与报答推向了极致,为后世树立了高峻的道德标尺。

辞别姜维墓,前往停车场的途中,只见村民刈割后覆盖道路的枯草,竟然在半个小时内已经收拾干净。我驾车从站在路边的村民面前驶过时,刚刚忙碌完毕的他们,憨厚地面带歉意向我微笑,并挥手致意。

民风淳朴的姜维故里乡亲们,在如此细小之处,以实际行动欢迎八方来客,感谢人们不忘他们心中的盖世英豪。也由此可见,“千载之下,炳炳如丹”的姜维,在故乡是多么地受人尊崇。大将军有知,当含笑九泉了。