御风而行

于小哩 李里

阳春三月初,满枝迎春,新花栖木。

天留片片白云风上住。

孩童推门去又放纸鸢,笑声满路。

手中长线没入天尽处……

这是一首很美的歌曲——《春三月》,写了春日沐新,东风拂面,正是放风筝的好时节。风筝,是中国传统的游艺项目。两千多年前,相传墨子因制作木鸟而成为风筝的初代创作者,后有被尊为匠人鼻祖的鲁班制作以竹为骨架的“木鹊”。直到东汉蔡伦改进造纸术后,隋唐时期才有了“纸鸢”和會发出声响的“风筝”。放风筝,这项承袭两千多年的“古老”活动,到今天依旧活跃。承古道今,风筝在今天人们的生活中,是怎样的存在?让我们听一听,如今依旧活跃在风筝舞台上的人们怎么说。

从纸鸢到风筝,

中国传统游艺

每年春天,入小学的孩子们都会背一首诗:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”这首清代诗人高鼎晚年归田园时写的《村居》将春日放飞风筝的场景写得轻快欢乐,充满画面感。诗中提到的“纸鸢”便是风筝了,用纸制作的鸢鸟,能在空中乘风飞翔。其中,鸢原本指鹰一类的猛禽,它的体形较大,古人也更容易在空中观察到。

风筝,是中国传统游艺,它承载着古人飞行于天的梦想,也是后世飞机的雏形。早在两千多年前的战国时代,墨子就曾发明过“木鸢”,“墨子为木鸢,三年而成,一日而败”,意思是说墨子花了三年时间制作而成的木制飞行器,一天就飞坏了。还有公输班,就是那个号称木匠祖师爷的鲁班,用竹子制作了一款“喜鹊”,“公输子削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下”,这个说法略微夸张,说这竹木鹊足足飞了三天,不过竹子这款材料相对木头轻便结实,是更佳的选择。唐代的《渚宫旧事》也记载说鲁班“尝为木鸢,乘之以窥宋城”,说鲁班的木鸢可以载人,可以乘着它去窥探宋城的情况。这个说法显然更为虚构,但风筝确实可作为军事上传递信息的工具。

东汉后随着造纸术的改进与纸张的普及,“纸鸢”有了文献记载,推想那时候的纸鸢应该跟我们现在传统技法的风筝已经差不太多了。“风筝”这个词诞生于唐代,一开始并不是用来称呼可以放飞的纸鸢,而是指一种风铃,李白《登瓦官阁》写道“两廊振法鼓,四角吟风筝”,从这句诗可以看出那时候的“风筝”是挂在房檐四角的风铃。到了五代时期,“五代李邺于宫中作纸鸢,引线乘风戏。后于鸢首,以竹为笛,使风入竹,如鸣筝,故名风筝”,明代陈沂《询刍录·风筝》的这段记述才将这种在鸢头加入竹笛、能够发出如鸣筝响声的纸鸢叫作“风筝”。此后,风筝与纸鸢也就混为一谈了,“风筝”也成了这一门类统一的称呼。

今天我们熟悉的风筝,不仅仅如《村居》中描绘的一样,是孩童的一种玩具,也有成人,尤其是老人,将放风筝作为日常开展的休闲活动。风筝在诞生之初,如前文所述,更多是军事用途,用于测量、通信等。宋高承《事物纪原·纸鸢》中记载:“俗谓之风筝,古今相传,云是韩信所作,高祖之征陈豨也,信谋从中起,故作纸鸢放之,以量未央宫之远近,欲以穿地隧入宫中也,盖惜传如此,理或然也。”简单说来,即韩信当年想挖一条通往未央宫的地道,利用风筝作为测量工具,算出地道长度。《新唐书·田悦传》中也有这样的记载,唐代的张丕被困,就利用风筝搬救兵,“急以纸为风鸢”,最终取得了胜利。

唐以后风筝渐渐“飞入”寻常百姓家,变成了一种给人们带来乐趣的游艺活动。唐代《息灯鹤文》当中有提到将灯笼挂在风筝上,于夜晚放飞,人们在地面欣赏自带光源的风筝。成为娱乐项目的放风筝,也是十分不错的户外休闲健身活动。宋代李石在《续博物志》中写道:“春日放鸢,引线而上,令小儿张口而视,可泻内热。”将放风筝的益处上升到调理身体的高度。想想放风筝的动作,人们呼吸着新鲜空气,不停牵引风筝,还需随着风筝来回走动,一边抬头注视观望,一边手眼协调配合,整个放飞活动确实有着促进人体血液循环和新陈代谢的作用。另外,放风筝对提高视力、预防近视眼也有用。清代富察敦崇在《燕京岁时记》中说:“儿童放之(风筝)空中,最能清目。”

渐渐地,放风筝这一民间活动成了中国传统游艺项目。春天开展放风筝的活动更多,多是因为春暖花开好时节,毕竟夏有骄阳秋蚊叮,冬日寒风吹刺骨。至于放风筝的地方,中国幅员辽阔,各地风力风相不同,又有各自的风土人情,自然带来了不同的地方特色。风筝经过千年传承和发展,围绕它开展的传承和创新,也带来了中国各地风筝百花齐放、百家“筝”鸣的局面。

中国传统风筝,

百家“筝”鸣

说起中国哪里的风筝有名气,无不首推山东潍坊。山东潍坊自1984年举行国际风筝会,至今已是第41届。技艺的经久积累沉淀,近海风力强劲的地理优势,加之产业化持续发展,将潍坊风筝这张城市名片推向了国内外。如果以风筝产业而论,说全世界70%的风筝来自潍坊并不为过。但就延续千年的中国传统工艺风筝而言,中国各地都有各自的风格和发展,它们各具特色,百家“筝”鸣。

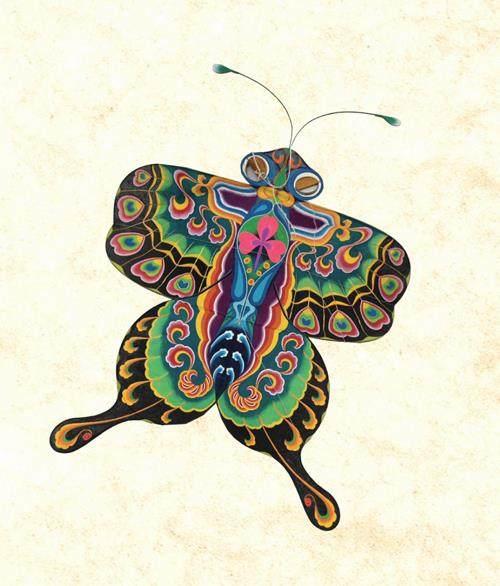

就拿传统风筝五大流派来说,北京的“宫廷”风筝大气沉稳,文化底蕴深厚,经典沙燕造型几乎是风筝的地道打版造型;天津的“群组”风筝贵气灵动,有围着凤凰的“百鸟朝凤”,有围着花朵的“蝶舞纷飞”;潍坊的“长串”风筝奇巧百出,在民间不能用龙形的年代,九头蜈蚣惟妙惟肖;南通的“六角”板子风筝造型简洁,再加上风吹有声的“哨口”,更是定下了风筝“鸣筝”的基调;最南一派后起之秀,广东阳江的“灵芝”风筝头顶一片云,上有藤片在弓架上迎风作响,下有小鹿衔着灵芝“跑动”,活泼精巧。

除了五大流派,还有西安的“动态”风筝,那叫一个绝活儿,精密的轮轴带动,有模拟人脚踩三轮,也有火车连轴车轮轰隆;云南的滇式风筝,为适应高原风向不定的气候而做成类似寿桃的“三团”造型,别具一格;西藏的“斗风筝”,在风筝线上粘上玻璃粉,风筝在天空盘旋缠斗中,以把其他人的风筝线割断为胜……至于四川风筝的特色,随后的部分会专门讲到。

以上这些各具地方特色的风筝,都是传统工艺风筝,简单来说,它们的制作工艺都是由匠人一双手来完成。传统风筝大致可以分为硬翅软翅、板子(拍子)串子、立体(筒子)和动态风筝。翅翼的硬软从名字可知,硬翅是全框架,比如北京沙燕风筝;软翅的上半部有弓架,下半部不加框留出自由飘逸的部分,比如四川蝴蝶风筝。板子风筝顾名思义是一整块平板,没有凸起的风筝造型;串子风筝即是由一个个小风筝串成“长龙”样式的风筝。立体风筝不局限于平面,而是做成柱体或长方体,比如传统宫灯造型;动态风筝如前文提到的是可以由风力推动,灵活带动装置转动的风筝。

如果有机会参加一次风筝节或风筝比赛,还会看到除了传统风筝之外的一些风筝,比如巨型风筝,有的要用钢绳固定,有的会预先充气,有的需要几个乃至几十个人放飞——风筝节现场参与的人有一句话:“才知道放风筝的终点是拔河。”……巨型风筝属于现代风筝中的软体风筝,在风力强劲的滨海区,其如漫天外星来物,视觉效果拉满。国内适宜放这类风筝的地方,为节日效果,都会引进软体风筝表演。

还有一种源自欧美的运动竞技风筝,造型简单,多是三角翼造型,由双线四线或多线操控,组队放风筝展示空中技巧,比拼起来也是精彩纷呈。还有一种由传统风筝衍生出来的“盘鹰”玩法,多为硬翅飞鹰造型,利用鹰隼滑翔盘旋原理,甚至不借助风力,完成类似鹰隼盘旋、俯冲、扶摇直上等动作,兼备操控性与观赏性,近几年很受风筝玩家欢迎。

传承千年的中国传统风筝,在延续传统之外创新思变无可非议,但不知道从什么时候开始这些传统风筝似乎已经淡出了我们的视野。现在天上飞的,几乎统一成了一个模子的“三角翼”造型风筝,三根骨架凑成一个三角,绷上各种印花的化纤布,主打便携便宜,但放风筝的乐趣似乎少了些什么。上文提到的风筝,还能在哪里见到?它们大都成了非物质文化遗产,作为保护的对象,需要我们去找寻和追溯。

陋巷里的手艺人,

风筝产业之殇

一个春日明媚的上午,我们驱车下了成都二绕,沿着崇双大道至彭庙上街,再拐到彭庙居民委员会。如果不是因为打电话确认,我们肯定会忽略这处挂着“风筝批发厂”的老库房。

在简陋的工厂仓库里,首先映入眼帘的便是那大大小小、挂满墙壁的风筝。有眼神犀利、威风凛凛的老鹰,有威武霸气的龙、凤凰,还有形态各异的燕子,以及近些年小朋友们比较喜欢的奥特曼、熊猫和众多三四米高的各种不同外形的三角风筝……举目可见,数不胜数。这里便是因工作室翻修而临时搬迁至此的“崇州市金鸡工艺风筝厂”。

开场第一句话,“金鸡风筝扎制技艺”省级非遗传承人高加辉老师傅就直接进入主题:“我是金鸡风筝的第五代传人,以前祖上几辈都是做风筝的。”树影下,老人坐在桌旁。抬眼望去,到处都是风筝。几步外,还有临时搭建的简易卧室、厨房和洗衣机。

后来,在崇州博物馆里了解了崇州金鸡风筝的历史,才知道其传承至今已有300多年。清朝初年,崇州金鸡风筝就基本形成了“印风筝”“高风筝”“骆风筝”“杨风筝”四大生产体系。

四川风筝有着悠久的历史。早年,在四川农村集市随处可见风筝商贩,到20世纪六七十年代,风筝逐渐衰落,直至八十年代中叶,四川风筝活动渐获新生。彭州、崇州等地风筝作坊数量日益增长,风筝活动也逐渐增多。地处平原的金鸡水陆村,以风筝制作技术精湛、种类繁多而闻名,再加上金鸡风筝具有架实、图美和飞得稳的优点,由此金鸡渐渐获得“风筝之乡”的美誉。

“我從很小的时候就开始学习如何制作风筝,削竹、定型、糊纸、绘画,每一项工作看起来简单,实际上要想做好,不仅需要下功夫,还需要不断地思索,才能与时俱进。”1983年,高加辉在不断地创新过程中研发了立体“架子风筝”,从此改变了金鸡风筝只有平面类产品的历史。“风筝好不好,关键看骨架。并且需用最少的竹条最大化表现风筝的轮廓,避免胶粘、插拼。用四川的慈竹,生长时间最少三年以上和节疤长并且光滑的,越老越好。”如果是做龙风筝就得用比慈竹重一些、硬一些的楠竹。

就在我们与高师傅聊天的过程中,有一位客人闻名而来,专程来买大风筝并问:“这么大,真的飞得上去?”“当然,这个风筝的优点就是飞得高,不容易坏。”高师傅信心十足地说。最后,这个大风筝以50元的价格成交。

已过花甲之年的高加辉和风筝打了大半辈子的交道。经历过以石棉纸、白纸、油纸、塑料为原材料的风筝时代,如今的商品风筝大多用化纤布料制成,传统的支架也由竹条变成了PVC,造型倒是统一,几乎都是三角翼风筝,代替了造型各异的传统风筝,成为风靡至今的畅销产品。

厂里小的风筝仅二三十厘米长,大的长达好几米,批发价格在几元至几十元不等。以前每年到了风筝厂最忙的时候,高加辉都会请二十余名当地工人,帮忙下料、缝纫、装包。这两年市场行情不好,他便往崇州以外的安仁方向去请工人,“那里的工钱相对低得多”。

“成都荷花池批发市场的风筝,多是我们厂里的产品。”成都市区许多在公园外售卖风筝的商贩,专程驱车几十公里到高加辉的风筝厂进货。他们大多一次性选择大大小小的风筝几百只。

今年风筝的销量可说是十分清淡。“前些年,每年的这个时候,三四百万只风筝已经飞往世界各地了。现在,它们却安静地躺在仓库里。”我们以为高加辉看着仓库里的几百万只风筝会很着急,甚至焦虑,但他却很淡定。可能从商这么多年,早已见惯了市场的起起落落了吧。

作为一名经商多年的曾经的手艺人,从商四十余年的他,近年想得更多的是传统风筝的传承问题。为了吸引更多人传承风筝技艺,高加辉现在收了多名徒弟,并将自己的手艺传承给了下一代。然而,在高加辉心中,总觉得还差点意思。于是,他提着工具箱,带上各种材料走进了当地的中小学课堂和社区,开始手把手地进行“金鸡风筝扎制技艺”等系列培训和教学。现在,高加辉每周要进学校上四节课,从崇州到龙泉,从幼儿园、小学到初中、高中……他坚信,这门手艺必定能延续和发展下去。

正如《追风筝的人》书里的那句话:我们没有必要知道断线的风筝会飞到哪里去,甚至连它的影子都不值得去追随。只要你能为它而付出真心,它一定就在你所追寻的方向!

西南风筝王,

初心未改

邓静的工作室离成都凤凰山不远,凤凰山在老成都人心里一直都是放风筝的地方,毕竟那里曾是成都机场所在地。邓静没事的时候喜欢去工作室待着,而不是去不远处政府拨给他的宽敞规矩的展示场所。工作室里有一张超大的工作台,中间放着些插着各种竹条竹签的竹筒和颜料笔墨等。工作台前,邓静的两个徒弟忙碌着手上的活计,一位胖胖的小伙,正在扎捆竹架,几毫米粗的竹条在他粗大的手中显得尤其纤细,形成“如猛虎细嗅蔷薇”般的反差。

师傅邓静,今年虽已步入知天命的年纪,但身上那股子灵巧劲,一如年轻人。“远比你想象的喜欢,”邓静笑眯眯地说,“风筝带给人们快樂,热爱风筝的人也充满快乐的力量。”随即,被奉为“西南风筝王”的邓静说起了四川跟风筝的渊源:四川向来是物阜民丰之地,人们安居乐业,这里几乎没有战火光顾,生活在四川的人生性乐观通达,多闲情逸致,放风筝这项传统游艺活动一直活跃在这片土地上。

邓静提到,别看山东潍坊风筝世界知名,有一个说法是潍坊杨家埠木版年画的创始人杨氏先祖便来自四川梓潼——明朝初年,因抗元而据巴蜀建立的明夏政权其继任者在降明后,于洪武五年(1372)被明太祖送到高丽,一些跟随他们的巴蜀工匠因此到了胶东半岛,其中就包括元、明、清皆有发达民间工匠画传统的“梓匠”,而杨家埠木版年画与潍坊风筝又有着密切的关联……这也从侧面说明潍坊风筝与四川风筝的渊源颇深。

四川是产竹大省,又有家院周围植栽竹林的传统,风筝制作和游艺都有广大的群众基础,只不过受限于风力,四川风筝一般以精巧生动、 小家碧玉的类型为多。

土生土长的成都人邓静自6岁与风筝结缘,9岁就能做出比较漂亮的风筝,属于心灵手巧的天赋型选手,但支撑他走到今天的,还是那一份无改的热爱。初中毕业后16岁的邓静走上了制作传统风筝的路,1992年第一届凤凰山风筝大赛他轻松拿了个三等奖。他并不以为意,而是寻师问友,在拜传统风筝老艺人左明为师后,二人亦师亦友相互切磋,此后22岁的邓静带着一条长88米、重量不到1公斤的三龙风筝参加了1995年四川省第二届风筝比赛,一举获得了龙类风筝金牌。翌年,邓静参与了第13届潍坊国际风筝会,“当时根本不敢上场。”他自觉无论造型还是绘画都与其他参会者尚有差距。回川后的邓静下苦功细心钻研,风筝在他手中逐渐飞出了四川,在全国比赛中屡获佳绩。

传统风筝有“扎、糊、绘、放”四个技法,每道技法都须精进。就拿“扎”来说,一个复杂的龙头需要用到3000多根竹条、捆扎10000次以上,纯手工操作需要的精细程度可想而知。绘画也不单是美术功底,考虑到风筝在空中的色彩呈现,需要一遍一遍反复上色,才能保证上天之后风筝的颜色依旧如地面上一样匀净、透亮。“风筝一定是要上天的!”邓静坚定地说,因此任何环节都会围绕放飞考虑,根据不同地方风力大小、空气温度湿度等进行调整。相比为得分而按规矩争优的风筝比赛,邓静更喜欢风筝展示活动,那种万人空巷的场面,在带给人们欢乐的同时,他也成就感十足。

2005年,在全国风筝卖得如火如荼的时期,邓静也曾下海经商,开起了风筝厂,60多个工人开足马力,一年光竹子都能消耗掉80吨……那几年邓静还真赚了钱,但随着“三角翼”工业风筝的异军突起,人们娱乐方式的转场,传统风筝开始渐渐式微,“潍坊工业风筝让全国各地的传统风筝都成了‘非遗” 。反过来说,邓静通过流水线生产风筝淘到的金也成了他为“非遗”献身的底气。

开厂不到十年的邓静回归纯粹匠人的身份,致力于中国传统风筝的传承和发扬光大。他制作有蜀地特色的刘关张脸谱风筝、金沙太阳神鸟风筝,为成都世界大学生夏季运动会打造熊猫“蓉宝”风筝……他授权中国风筝协会、四川省风筝协会,为四川积极引入和组织风筝节,将自己多年在风筝界结识的老匠人组织起来展示中国传统风筝的魅力,对风筝的热爱使他将“盘活”中国传统风筝这份珍贵的非物质文化遗产视为己任。

“论扎绑造型我们做不过搞模型的,论裱糊工艺我们干不过做装裱的,论绘画艺术我们不及专业书画,论放飞技术我们赶不上玩航模的。”邓静常常这样自嘲,但放风筝是唯一的综合技艺,它是集手工装置、绘画技艺、飞行理论、运动、艺术、民俗文化于一体的,每一项都值得做好。对于邓静来说,“玩”了几十年风筝,他会继续“玩”下去。他尝试工艺更复杂、造型更流畅的龙形骨架,他会花21天绘制层层晕染的龙头,他带领徒弟挖掘本土文化并进行二次创作,他推动风筝进校园向孩子们展示传统风筝的魅力……艺无止境,邓静在大国匠人的天空中御风而行。

播下一颗种子,

传统风筝进学堂

如果现在问一个孩子:你们知道的风筝是什么样的?大多数孩子可能会回答那种印着奥特曼、叮当猫的三角风筝。的确,他们能看到的、玩到的、接触到的,多是这样的风筝。“如果我们不去做这件事,以后孩子们都不知道我们国家的传统风筝长什么样,还能怎么玩。”作为风筝扎制技艺非物质文化遗产传承人的风筝匠人们,都有着这样的担当和使命。

在成都,风筝进校园,开设课外兴趣课,由同学们自主报名参加。传统风筝技艺是一门综合的课程,它讲述民俗文化,普及传统美学,兼顾动手制作与创作,也可学习飞行知识,开展放飞运动。每一项都有它或深或浅的学问,综合起来又富有乐趣,对孩子们来说是一门寓教于乐的课程。

比如风筝的纹样包罗万千,有人物、走兽、花鸟、物件等,有以神话传说、民间谚语为题材的,孩子们不仅可以感受到纹样本身由色彩、形态带来的美感,还能从中学到如五只蝙蝠组成的“五福临门”,几只金鱼组合的“金玉满堂”,一组红色蝙蝠构成的“洪福齐天”,由鱼戏荷叶间创意制作的“年年有余”等民俗吉祥寓意。

具体到手上功夫,“西南风筝王”邓静说起一个发生在他身上的案例。十年前他就带着中国传统风筝进校园,给孩子们讲风筝的故事,带着孩子们做风筝放风筝。报名上他课的有一个公认的上课爱调皮捣蛋的孩子,没想到这孩子却异常喜欢风筝这门课,这不禁让邓静想起自己小时候也是个“不好好学习的捣蛋鬼”,他读书时的课桌常被他刻画得不成样子,但他却对风筝情有独钟。为了带好这帮孩子,邓静心想:先给这个孩子做好工作,这样也好起个带动作用。没想到这个孩子硬是对传统风筝技艺爱不释手,也因为风筝这门课发现了自己非凡的动手能力,现在他已经是工艺雕菜功夫一流的大厨师了。

“尺有所短,寸有所长”,每个孩子擅长的方面不同,风筝这门综合性强的课程,给了孩子们不同的发挥空间,也使中国传统文化潜移默化地浸润进孩子们的心里。作为像邓静这样的非遗传承人,更是希望传统风筝制作技艺像一粒种子,种在下一代的心田;让风筝的那根线,不仅是春天的召唤,也是千年历史的牵系。