抵达、看到与安放

黄灯

2017年暑假,应黎章韬(我2010级中文班的学生)邀请,我开始了去学生家看看的漫长旅途。首站是云南腾冲。随后五年,我利用周末或者寒暑假,断断续续去过台山、怀宁、东莞、孝感等许多地方。在中国的教育语境中,这个过程被称为“家访”,也是传统教师角色的一项日常工作,但对我而言,这种跨越时空的走访,完全超出了日常“家访”的边界,成为我从教生涯中,从“讲台之上”走进“讲台背后”的发端。

如果说,《我的二本学生》是一本立足讲台视角,建立在从教经验之上的教学札记,那么,这本《去家访:我的二本学生2》是我走下讲台,走进学生家庭实地考察和亲历的家访笔记。本书依然聚焦我的二本学生,出场的年轻人,同样来自广东F学院。

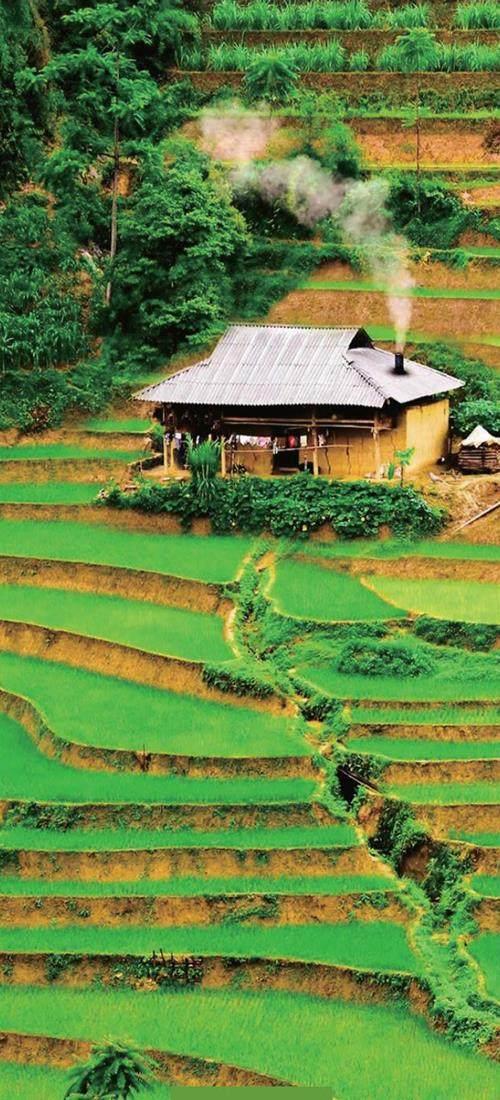

回想起五六年来在全国不同的村庄、集镇、街巷走访的经历,有太多难忘的瞬间值得铭记。我在夏天的溽热中,到过喧嚣而纷乱的南方小镇,也在年关将近的冬日寒风中,抵达过萧瑟而苍茫的北方村庄。它们或庇护在高黎贡山之下,或湮没在高速公路隔绝的群山之中,或在夸张房地产广告的包裹里,显示出街巷的活力和烟尘。我在不止一所废弃小学的操场后面,目睹到曾经的教室,随着孩子们的消散,早已一片狼藉;同时也在多所庄重、整洁的高中校园,看到了我讲台下的年轻人曾经燃烧的梦想和青春。我也一次次在漫长的远行中,将家访变为现实,并由此获得机缘,回溯一个个年轻人成长的足迹。

为了更完整地俯览村庄的全貌,李敏怡曾带我爬上老房子的屋顶;为了进到废弃的小学看看曾经的课桌,何境军多次示范怎样翻越学校的狭窄围栏;为了告诉我养蚝的流程,罗早亮爸爸亲自驾船,带我穿梭海湾抵达蚝场;为了感受茶园的辽阔,林晓静妈妈豪情满怀地开着摩托车,载我在崎岖的乡村小径一路驰骋;为了体验爸爸的工作强度,于魏华和我一起溜入了韵达快递辽阔的分装车间;为了更清楚地还原高三的紧张和劳累,张正敏翻出她尘封已久的日记,翻出她高三写过的近两百支圆珠笔,我到现在都无法忘记,圆珠笔摆满一地给我带来的震撼和触动。

当然,更让我触动的是,在这种走访中,以家庭为锚点,往往能轻易看到其所带来的丰富链接:我终于拥有机会看到讲台下年轻人的父母以外的亲戚群体,看到这个群体和他们的具体关联;也得以拥有机会感受到家庭作坊、进厂打工、养蚝修船、摆摊售卖、种植茶叶、宰杀牲畜等具体生计,是如何作用到一个个孩子的生命中,并在无形中塑造他们的劳动观、金钱观和对求学深造、成家立业诸多事情的认知。

这所有的片段、场景和抵达,在我脑海中绘就了一幅动态而清晰的画卷,接通了一个丰富而真实的中国。

我想起第一站到达章韬家,坐在雨天的茶桌旁,听他爸爸讲起早年在缅北的伐木经历,他平淡地叙述一切,我却听得心惊肉跳;我想起正敏带我穿梭在童年常走的泥泞小径,想起我们在高高山岗上的小学所感受到的绝对宁静,尽管妈妈不在身边,但在故乡的山间田地,无处不是妈妈劳作的身影;我想起源盛带我重走课堂上描述过的“打火把上学的路”,目睹他最喜爱的堂弟车技惊人,却无法获得驾照进入城市谋生的事实,而我在此种遗憾和现实中,突然理解了无法与我谋面的妈妈,为何在生完孩子后,一定要走出大山的坚定;我想起晓静妈妈跨上摩托,带我在茶场的山路上风驰电掣,她人到中年,却依然活力四射,我一眼就能感受到,只有同龄人才能明白的孤独和不甘;我想起境军妈妈站在村口人行道的桃树下,和我讲起儿子的懵懂给她带来的忧虑和无奈,以及决定留守家中陪伴孩子的挣扎和坚持。

事实上,虽说是家访,和家长见面原本應为这一环节的核心,但不少时候,就算来到学生家,我也有可能见不到他们的父母,他们要不双双在外打工,要不一方常年在外。有幸能够见到双方,我们大都没有特定的时间用来交流,他们无法停下手中的活计,生存严丝密缝,日复一日的既定劳作,填满了日常的有限空隙,我们难得的聊天机会,更多只能在红薯地、猪栏旁、快递间、养殖场,或者铡猪草、煮猪食、织渔网、拣快递、修单车等忙碌的间隙中进行。这些场景如此具体、日常而又必然,无不浸润了快速流动的现实在他们身上打下的烙印。他们坚信劳动创造价值,勤劳、质朴而又坚韧,他们对个人消费保持警惕,但对孩子的教育展现出了惊人的重视、不计代价的付出和让我羞愧的耐心,承载了天下父母望子成龙的朴素心愿。和我们的父辈比较起来,这群来自中国传统家庭的最后一代,无论在生活方式还是在价值观念上,依然延续了父辈的精神底色。

毫无疑问,他们是中国最为广大的劳动者群体,在叙述中国高等教育的整体图景时,他们是不可忽视的、沉默而庞大的主体。正是在一次次切近的观照中,我进一步坚定了此前的判断,他们的孩子,我庞大的二本学生群体,构成了中国大学生的多数,成为社会的重要支撑。作为家长,他们以自己的劳作和付出,作为劳动者的主体,同样构成了中国社会正常运转的重要基石。

在和学生共同的寻访中,我一次次感受到,剥离掉985、211、双一流等名校孩子的光环,对更多年轻人而言,哪怕进入二本院校,除了自身的竭尽全力,同样离不开家庭奋不顾身的托举。

(摘自人民文学出版社《去家访:我的二本学生2》)