画坛同横锦 赭麓四先生

摘 要:20世纪四五十年代汇聚于安徽师范大学美术学院的申茂之、光元鲲、王石岑和方诗恒四位先生,都出自名校或名师之门,不仅交游广泛,且层次甚高。他们为艺术的推陈出新进行了艰辛探索,且都取得杰出成就。其中光先生的画虎艺术抗日战争时期即在海内产生很大影响,申、王、方三位先生20世纪50年代便享誉画坛。此后,随着时代的变化,他们的经历际遇有别、享年不同,艺术探索和成就随之出现差异。虽然四位先生艺术的传播、被认知、所获荣誉和所产生影响,都与实际所达到的高度相去甚远,留下诸多遗憾,但他们探索的精神和路径以及作品所呈现的艺术风貌等值得当代画家思考、借镜。

关键词:申茂之;光元鲲、王石岑;方诗恒;绘画

在安徽现代美术发展史上,无论从师承和交游、艺术探索和创造、艺术成就和影响等来看,有四位教书育人的老辈画家十分突出,做出了灯烛照人的历史贡献,无论艺格、人品和师德都不应该被遗忘,也不会被遗忘。他们就是20世纪四五十年代汇聚于安徽师范大学美术学院的申茂之(1904年—1976年)、光元鲲(1905年—1974年)、王石岑(1914年—1996年)和方诗恒(1914年—1983年)四位先生。其中光先生的画虎艺术抗日战争时期即在海内产生很大影响,申、王、方三位先生20世纪50年代便享誉画坛。此后,随着时代的变化,他们的经历际遇有别、享年不同,艺术探索和成就随之出现差异。但总体上,因去世较早或晚年多病,加之区域局限和宣扬不够,四位先生艺术的传播、被认知、所获荣誉,都与实际所达到高度相去甚远,留下诸多遗憾。今天,当我们回顾安徽师范大学美术学院80年发展历程时,四位先生的德与艺依然光彩熠熠。

一、师承和交游

申茂之先生是安徽芜湖人,1921年赴北京读书,1922年考入国立北京美术学校,1923年入溥心畬之门,又拜金城为师研究中国画学。中华人民共和国成立后由香港返回北京,1957年前,先后在苏州美专、华东大学文艺系、山东大学艺术系、华东艺术专科学校(现南京艺术学院)任教。1957年调入安徽师范学院艺术科任教,后一度调入安徽艺术学院,1963年又回到合肥师范学院即后来的安徽师范大学直至去世。光元鲲先生是安徽桐城人,1932年毕业于上海新华艺专。中华人民共和国成立后先是在安徽省新华书店工作,1957年调入安徽师范学院艺术科即后来的安徽师范大学美术学院。王石岑先生是安徽合肥人,早年随老画家陈茀塘学习花鸟画,20世纪40年代初在四川成为黄君璧入门弟子,随游9年,深受器重。后由南京回到合肥,曾任安徽省书画院副院长,1957年调入安徽师范学院艺术科任教。20世纪80年代担任山水画硕士研究生导师,是四位先生中唯一有机会培养研究生的人。方诗恒先生是安徽淮南人,1934年考入苏州美专,师从颜文樑;1936年考入国立中央大学艺术系,师从徐悲鸿、吴作人等。方先生深得徐悲鸿赏识,师生间感情甚笃。吴作人后来题方先生遗作称“诗恒乃徐悲鸿大师得意弟子”[1]27,似非虚誉。中华人民共和国成立之初,徐悲鸿欲请方先生到中央美院任教,他却因骨结核住院不能成行。徐悲鸿获悉后,“不胜恻恻”,遂致信驻芜军代表洪模云:“方君为中大高才之一,成就甚好,今致瘫痪,令人起斯人而有斯疾之叹。如能医愈,实一人才。今彼在窘境,足下能设法(商之许先生)一为援手否?感且不尽。”[1]19方先生去世后,廖静文又致信赖少其,请其关心、支持方诗恒遗作展的筹办。由此两事,足见方先生在其老师和师母心目中的位置。四位先生中,方先生进入安徽师范大学美术学院最早,应该是在1949年或之前。徐悲鸿称其为“安大艺(术)系当日教授”,而据郑震回忆:“就在这一年(1949)的夏天,方诗恒和夫人、孩子,从芜湖来了……”[2]253可知,1949年方先生在芜湖。而芜湖的安徽大学是1949年12月国立安徽大学从安庆成建制迁至芜湖与芜湖的安徽学院合并成立的。那么1949年方先生似不在安徽大学,而是在芜湖的安徽学院,徐悲鸿所言“安大”很可能为安徽学院。可惜方先生1957年离开安徽师范学院,1979年回到安徽师大艺术系,1983年去世。

四位先生都出自名校或名师之门,交游广泛。申茂之先生在北京美术学校学习期间,往来的师辈除溥心畬、金城外,还有齐白石、陈师曾、陈半丁、王梦白等,同学有李苦禅、王雪涛、刘开渠、李剑晨等,尤与李苦禅情义深厚,相互牵挂终生。1962年,李苦禅到合肥讲学,还专门问及申先生并登门看望叙旧。申先生1935年完成、1941年补题的名作《蓬莱春光》上有溥心畬、吕凤子、夏敬观、朱大可和朱其石的款题,这些人或是名画家、名诗人,或是篆刻名家。一般认为,徐悲鸿是申先生老师,但他为徐悲鸿、廖静文所作画款题云:“雪后园林曾有此景。一九四九年岁次己丑冬月,申柏厂画于梁溪,以赠悲鸿、静文夫妇雅政。”据此“以赠悲鸿、静文夫妇”的称谓,徐悲鸿似不是他的老师,而更像是关系密切的朋友。朱屺瞻是其夫人的老师和亲戚,他们关系自然亲近。他在苏州美专、华东大学文艺系等校任教时的同事中,也有不少名家。他还与陆侃如、冯沅君、童书业等文史名家过从甚密。光元鲲先生在上海新华艺专学习期间,教授他的老师有黄宾虹、潘天寿、徐悲鸿、张书旂等,尤得画虎名家张善孖青睐。在沪期间他还与懒悟交往,且甚为投缘。又仰慕、结识弘一法师,时往拜访。1943年,于广东结识赵少昂,彼此互为欣赏,多有合作。中华人民共和国成立后,光先生在合肥又与萧龙士、孔小瑜、梅雪峰、王石岑、懒悟等谈艺论画。到安徽师范大学任教后,除与艺术系同事交往外,还与宛敏灏等文史名家相往来。王石岑先生早年在黄君璧引荐下,曾向徐悲鸿、张大千等请益。中华人民共和国成立后,尤其是到安徽师范大学任教后,在与省内的萧龍士、孔小瑜、童雪鸿、赖少其、黄叶村等交游外,与新金陵画派的代表画家傅抱石、亚明、魏紫熙、宋文治等都有过从,与林散之、杨建侯等交谊尤厚。此外,因为是诗人,又常常与同校的名学者、诗人宛敏灏等谈诗论词。方诗恒先生是颜文樑、徐悲鸿、张书旂、吴作人等的学生,与艾中信等是同学。中华人民共和国成立后他在安徽学院、皖北文艺干部学校、安徽大学、安徽师范学院任教,与省内外许多名家都有交往。但1957年后艺术创作基本停止,1979年重返教坛后,与过去的师友又逐渐恢复联系。由以上简述可知,四位先生交往面虽不尽相同,但有一共同之处,就是起点高、层次高。这种交往,既会对画家的眼界、思考和创作产生影响,也直接成为美术史的内容或资料。

二、探索和创造

四位先生都纯粹、专心,为艺术的推陈出新进行了艰辛探索。

先谈申茂之。目前所见美术辞典等对申先生的介绍和评价都很简略、笼统。郑震称他“是一位理论修养深厚并身怀精湛技艺的画家。举凡花鸟、山水、工笔、写意、书法、史论,均有很高的造诣”[2]231。而就其留存作品看,工笔花鸟和草虫最为突出,早期所作工笔山水如《蓬莱春光》也十分精彩。他的书法、诗词等修养,可视为其绘画的支撑。刘继潮曾转述刘汝醴对申先生的评价:“在中国工笔画界,申老的作品非常难得,绝不在某些大名头之下。[3]7” 1974年黄养辉赠申先生书法作品款题云:“茂之学长兄为花卉高手,曾在友人处得见水仙佳作,精妙绝伦,赞叹久之。兹拟乞大笔水仙借资观摩,抛此金陵之砖,引求黄山之玉……”[3]8黄氏所言“水仙佳作”应是工笔,而以“黄山之玉”比喻申先生此类作品,十分恰切。就笔者所见申先生工笔精品如《春雨江南》《雪岸鸳鸯》《红叶小鸟》《雪后园林小景》《秋蝉红叶》《锦鸡雪竹》《国色天香》《冰霜》等看,似可以同于非闇、陈之佛等大家作品媲美,而与于、陈两家比较,其艺术手法以及气息、格调更近于前者,同时有自己特色。其一,有创造。从其师承以及仿宋人《雪柳寒禽图》、“以敦煌唐人壁画赋色法写此得其纤丽浓艳之姿”的《国色天香》等作品看,画家不仅学习老师和古人,也学习民间绘画,博采众长,推陈出新。其二,善糅合。他的许多作品工写结合,既以工笔为主体,又以意笔来渲染、衬托。如《春雨江南》中鸟与杏花皆为工笔,画得细致而灵动,而墨竹与春雨又以意笔挥写,工与写完美糅合,互麗成观。其工笔作品上题款字体用行书或行草书,而不用楷书,这似乎也是以写意之笔来衬托工笔。因为申先生能写一手兼有欧体特征和魏碑笔意的纯正楷书,又善篆隶,可见以行书或行草书题写工笔画是有意为之。其三,能脱俗。有论者认为能做到这一点主要在于“其勾线讲究书法的高古意趣,其设色讲究沉稳深厚而不媚俗”。此外,申先生作画构图力求简洁,画中物象“疏简到不能再少”,以及画中意趣的诗性表达等都是其祛俗向雅的凭借。这一特征,在其早期名作《蓬莱春光》中就体现得很明确。他为徐悲鸿所作的《雪岸鸳鸯》,写园林中湖边雪地静立的一对鸳鸯,两者姿态、神态虽各异,却又一点不违和。远处迷蒙中似是湖面与天空相连,左上角题款。画面结构,画中物象、设色等极为简括、空灵、雅致,寒寂中有生机,有温情,可称极精之作。其四,立风骨。画中物象生动传神,且具有风骨。这不仅得益于他学古与写生的双重功夫,更是与其个性、人品等相关联。所谓“结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉”。[4]文如是,画亦如是。

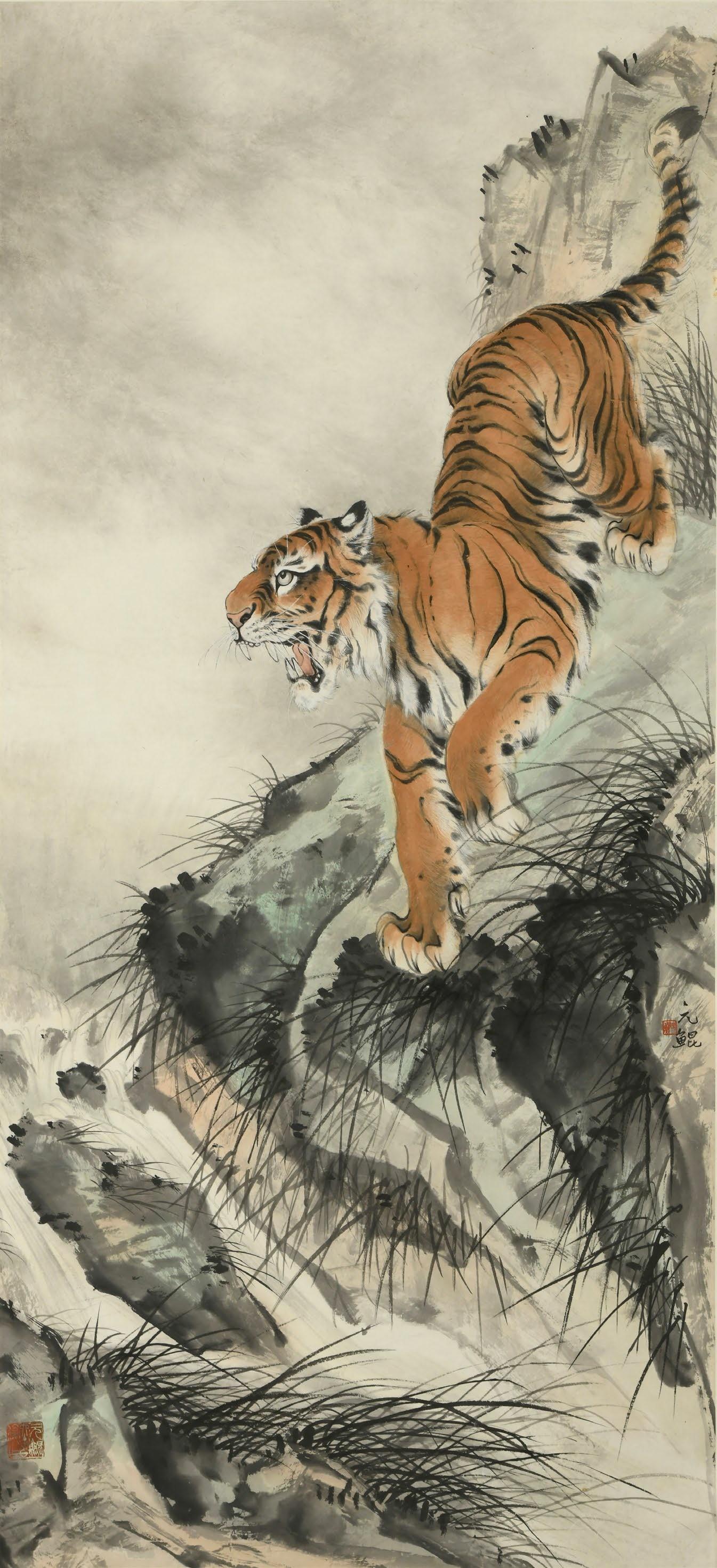

次谈光元鲲。光先生是出色的花鸟画家,所作题材十分广泛,他后来在安徽师范大学执教期间也主要教授花鸟画。但就其一生所作以及生前身后声名来看,画虎终究是他的名片和招牌。早在20世纪30年代,他就获得“江南光老虎”之誉。1938-1944年,他在长沙、贵阳、昆明、南昌、九江、武汉、万州、重庆、成都、南京、安庆等地举办“百虎画展”40多次,以虎之雄威、勇猛等鼓舞抗日军民,并以售画所得支援抗战,受到于右任、冯玉祥、张善孖等的支持和赞扬,美国援华空军飞虎队队长陈纳德将军也收藏了他的《百虎图》。晚年执教时,因历史原因,画虎虽未能列为课程,但仍然是其个人创作的主体,并留下许多佳构。纵观其一生画虎,可分三个阶段,即师承期、变革期和自我风格形成期。第一阶段主要是学习、运用张善孖等的绘画技艺;第二阶段主要是在学习老师外,努力学习古人、他人,同时自己养虎,加强观察和写生。然后转益多师,与老师拉开距离。第三阶段是自我风格形成期。其许多精彩的作品都创作于后期,特别是1970年至1973年。北京工艺美术出版社2003年出版的《光元鲲画虎作品集》共收作品42幅,其中1973年创作的便多达11幅。其画虎的整体风貌,赖少其曾有概括:“先生善画虎,既取法张善孖先生,又勤于写生,故能突破。‘云从龙,风从虎,先生所画之虎,‘虎虎有生气,虎在高山、密林、深壑中呼啸而出,以风雨、云雾、积雪、松石、漫草为衬托,或纵或卧,或吟或吼,尽得虎威之态,使人观之,精神为之振奋。”[5]其画虎的具体特色,有四点值得借鉴。其一,准确、生动和多维,传神、传情。从其20世纪30年代、50年代、60年代、70年代作品的前后比较,特别是30年代和70年代作品的对比中可知,无论是斑纹、虎目、虎爪、虎毛等具体刻画,还是整体姿态、气度的把握,以及用色和背景的处理,越往后越自然,越恰到好处。画家多维度画虎,不仅注重虎的气势、神态,还细致描绘其富有情趣的一面。如《待月图》,满纸惬意外,还有几份妩媚。再如《松下独步》,警觉之外,又有几份闲适和悠然。其二,雅致脱俗。画虎本是民俗题材,即使画得“虎虎有生气”,也不容易摆脱俗套、俗气,能做到雅俗共赏已非同一般。而光先生画虎尤其是后期作品,在雅俗共赏中添加了文人气、君子气。这不仅体现于画中气氛、情调以及构图、造型和设色,环境、背景的处理也具有重要作用。因为先生“不仅善画虎,并擅长写意花鸟草虫。究其根源,远承徐熙、黄荃、林良,近取近代画家之长,博览广记,取精用宏,推陈出新,自成家法”[5],所以其虎画所设环境或背景中的松石、竹木、芦柳以及泉瀑等都能意笔直挥,墨与色的勾勒、渲染,不仅浑成无迹,且透出满满的秀逸。其三,画出了虎的气势,也就是赖少其讲的“尽得虎威之态,使人观之,精神为之振奋”。这一点,除画面安排讲究、造型生动外,作品的大尺寸也是能增加气势和视觉感染力的。从上述画册所收作品看,光先生大部分作品都在四尺整张以上,可以想见其才情、激情以及驾驭题材的精湛功夫。其四,以工兼写,工写结合。光先生不仅继承了张善孖以工兼写的画虎技法,又在背景等的创作中汲取张大千等墨彩渲染的方法,将工笔的精细和写意的纵横完美融合,形成遒劲方刚、细密流畅、微妙生动、清新自然、形神兼备的艺术风貌。由此,其作品不仅超越许多古代画虎名家,也与近现代的刘奎龄、张善孖、刘继卣等区别开来,各领风骚。沈柔坚在观看申先生作品后说:“老虎身上好像有温度。”[6]可见,老虎被画活了。这就形象地说明了光先生画虎所达到的艺术高度。

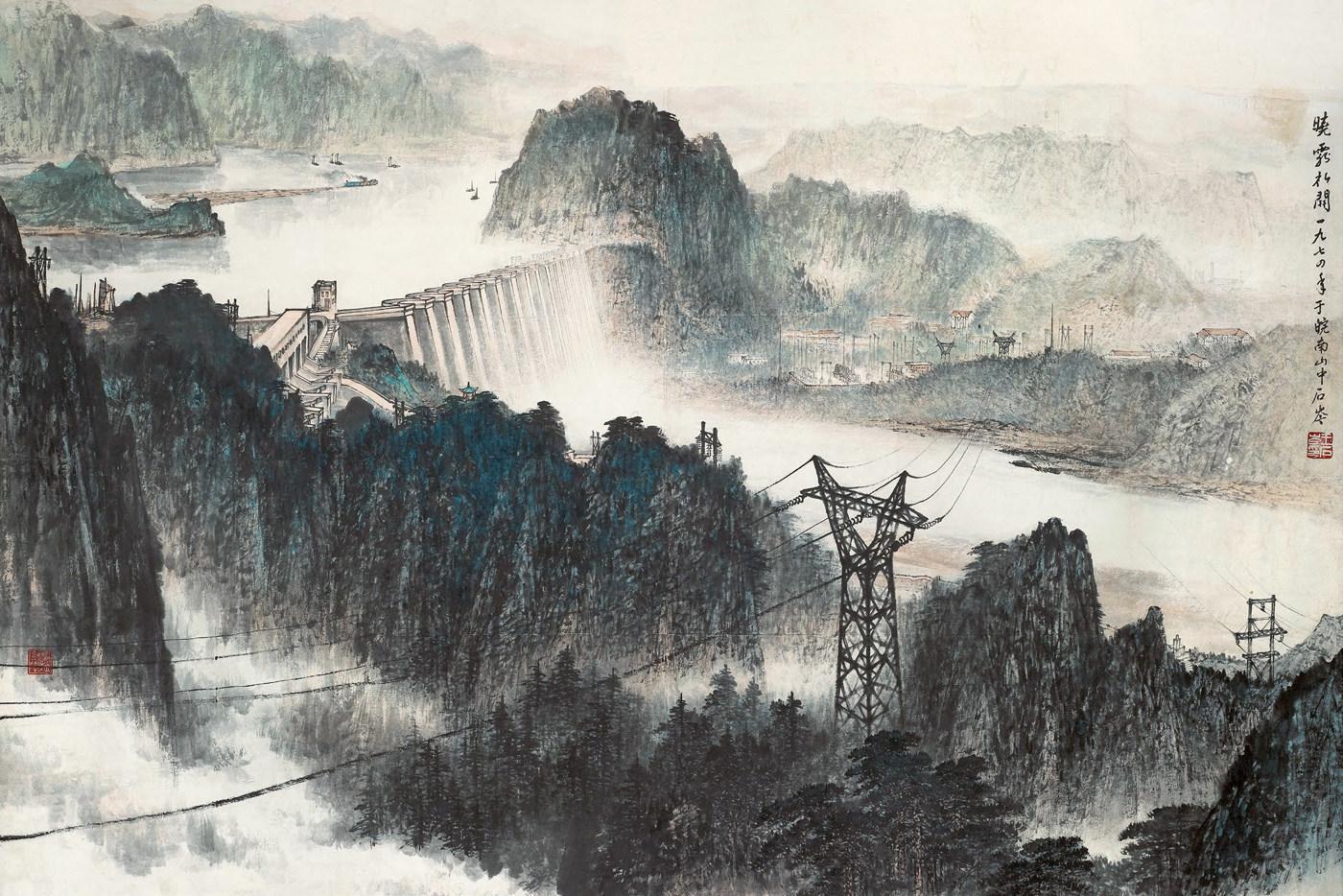

再次谈王石岑。王石岑先生的绘画以山水为主,旁及花鸟,同时精研书法和诗词。从其1945年创作的《巴山夜雨涨秋池》,1948年创作的《一曲平岗》《野岸平沙合》,到1953年入选全国国画展览会的《黄山》可以看出,其山水画风格在20世纪50年代中期之前比较接近黄君璧,可视为其山水画创作的第一阶段。20世纪50年代中期以后,王先生一方面汲取新安画派、宣城画派、姑孰画派以及龚半千、八大山人等的元素,同时借鉴黄宾虹、李可染、傅抱石等的笔墨和皴法,又保留、活用嶺南画派的渲染法;另一方面真诚、勤奋地向自然学习,登山临水,搜尽奇峰打草稿。同时,学习、创作诗词,留意其他画种的创造。特别值得一提的是,因庆祝中华人民共和国成立十周年人民大会堂安徽厅装饰的需要,他接受创作《迎客松》等铁画稿任务,在与铁画艺人的互动以及画稿的反复修改中,提高了认识,积累了经验,丰富了技法。诸多因素的汇聚促成其绘画观念的丕变,此后其疏离乃师笔墨,博采众长,直面时代,深入生活和自然,创作出许多具有时代性和地域性的优秀作品,受到广泛关注。如《人造湖上的木材流放》《江南春光》《淠史杭颂》《巢湖风雪涌渔帆》《待发》《春江放筏》《黄山采药图》《沸腾的矿山》等,其中《山村秋夜》《晓雾初开》《梅岭初晴》《山乡巨变》等极为出色。其绘画无论技法怎么变,都力求营造出苍劲、浑厚、雄伟、清丽,也就是郁邃空灵的诗意、诗境,具有生动的感染力和很强的带入感。在笔墨上,无论是秀逸奇峭,还是苍浑厚重,或者两者兼得,都画得酣畅淋漓,见才华、见性情、见修养。画家“将写生素材与和传统技法巧妙地结合起来,既真实又秀美”[2]205,浓郁的诗情表达中有心境、有时代。在表现对象上,以长江三峡、黄山、皖地水库等为主体,对象与题材反过来推助笔墨的变化和锤炼,形成画家个性、才情与题材、笔墨的一致性。在艺术风貌上,既有细心收拾的谨严,又有讲究整体的放旷。而前者所画多为现实生活题材,具有较多的写实、再现成分;后者多为山川的诗意化表达,写意性、主体性较强。大体在1978年以前,其作品谨严、放旷都有,却以前者为多。因此,20世纪50年代中期以后到1978年可视为其山水画创作的第二阶段。1979年后,画家放笔作山水,笔墨苍润、意境苍茫,但清俊、秀逸之气仍蕴含其中,可视为第三阶段。从1979年的《雨后黄山》《唐人诗意》,1980年的《峨眉秋色》,到1985年为范福民所作《漫将一砚梨花雨》等,可看出其放笔挥洒的嬗变痕迹。此时的作品阔大、厚实、沉郁,从小写意向大写意跨越,画面的抽象因素、主体因素增多,写实性减少,图式感增强。1981年创作的《云海浩荡》, 1984年刊于《画刊》上的《黄山光明顶》,以及无纪年的《秋江帆影》《万佛顶》《十上黄山绝顶人》《云暗千嶂》《天台云起》《天台晓色》等都是精品。陈传席说他“画面上出现的是雄伟中见空灵,浑厚中见潇洒”[7]638,而“雄伟中见空灵”更多见于第二阶段作品,“浑厚中见潇洒”更多见于第三阶段作品。就其作品笔墨经典性中的时代性、画境诗意性中的生活性、状物写实性中的写意性或写意性中的写实性、图式传统性中的现代性而言,在同时代画家中是比较突出的。

最后谈方诗恒。方先生精于素描,擅长油画,又精研中国画。就后者而言,他虽山水、花鸟、人物都画,却以山水、花鸟为多,而画马尤多。从其留存的作品看,山水、墨竹以及画马成就较高。他是徐悲鸿的名弟子,深受老师现实主义艺术思想、创新精神和严谨的治学态度的影响。其素描、油画是对徐悲鸿学派的继承和延伸,其“中国画也是和徐先生的画风极为相似,运笔用墨,山石皴法,云水的表现,都是如此”。[2]253但实际上,这种“继承和延伸”“极为相似”只是方先生的起点,他在融合中西画法的同时,又不惮辛劳,努力向大自然学习,先后到黄山、泰山、小兴安岭和皖南山区写生,以期几眠几起,吐丝结茧,化蝶飞去。他20世纪50年代的创作,以油画为主,中国画方面除少量写生作品外,较大的作品只有1956年创作的《狮子山长卷》。 1979年后的创作以国画为主,今天我们能见到的大部分作品都是其在人生的最后四年中完成的。方先生的山水画有扎实的传统功底,艾中信说:“他(方诗恒)在少年时期即临摹荆浩巨构,深得大家风度……”[1]149就其留存作品看,大部分构图饱满,造型准确,笔墨酣畅,奇秀空灵又苍茫浑厚,总体上是大笔挥洒,气象壮阔。如《江山竞秀》《奔瀑图》《峥嵘万代》《苍山积雪图》等,虽还没有形成经典的笔墨和图式,但都或多或少具备上述特点。从他1980年到1982年创作的不少作品如《春风自拂山》以及款题“前胜同志雅属,庚申诗恒”和“壬戌诗恒”的作品看,已开始汲取新安画派元素。前述《狮子山长卷》描绘的是芜湖狮子山校园的繁荣景象,画家在创作中运用中国画的观察方法和展开方式,在具体的刻画中则运用现实主义手法,严谨又舒展,茂盛又空灵。画中众多的树木几无雷同,众多的人物虽小却生动,众多的屋舍各具形色,加之地面的起伏,远近、上下的变化,形成节奏和韵律。天空中的飞机、地面树立的红旗等透出新时代气息。这是一幅中西、古今糅合的作品,自然生动,十分珍贵。另一幅山水长卷《黄岳奇观》应该是1979年后创作的,画面结构严谨、虚实相生、气韵生动,虽仍运用写实手法,但已能看到个人特色。其墨竹作品继承传统又参以西画笔意,萧疏挺拔,论者称其“大有苏轼诗韵”。他尤其擅画风雨中之竹,像《风雨挺立图》《风竹》等都是佳构。此外,所画《古柏》,无论偏于写意还是写实,都堪称大手笔。其画鹰注重气势;画猫借助写生功夫,故能生动传神。所作《松鹤图》色墨互渗、中西糅合,生动而雅逸。其曾设想“绘出一千幅马,借以不负悲鸿大师对自己的谆谆教导”[8],并为此付出心力。所画马既可毕肖乃师,又一心谋求突破。像《天伦之乐》《落叶归根》《古树春深》《四马可追》等佳作,不仅能看到传承之绪,亦能看到求新求变的求索。

三、影响和遗憾

四位先生不仅是画家,也是教师,他们的影响主要体现在创作的优秀作品和培养的优秀学生上。申茂之先生的工笔花鸟和草虫在他那个时代已经走在前列,惜许多作品在“文革”中被烧毁或丢失,保存下来的很少。安徽省博物馆收藏的《凌霄孔雀图》,已被视为申先生的代表作。由于地域所限、宣传不够,加之去世又早,所以新时期以来申先生在省外的影响有限。但人们没有忘记这位具有全面修养、取得杰出成就的画家,学界也没有忽视他的多方面贡献。除先生曾经任教学校的校史、院史中提及外,一些现代美术史料整理和研究中也常常提及先生,如臧杰在《青岛美术笔记7·改弦易辙》一文中就特别介绍了山东大学艺术系“教水墨的教授申茂之”。而1963年安徽省举办的“五老”画展,2008年安徽省举办的“八老”画展,申先生都在其列,足见其在安徽省内影响之大、之久。中华人民共和国成立前他曾在北京大同中学、南京私立华中公学、北京辅仁大学任教,中华人民共和国成立后,先是在苏州美专等校任教,后调至安徽师范大学直至去世,一生培养了众多弟子。就工笔画而言,在安徽省内其有名的学生有王道良等。2004年安徽美术出版社出版了《申茂之作品集》,所收作品虽意笔多、工笔少,且精品有限,却已十分难得。光元鲲先生的画虎艺术在抗战时期就产生过广泛影响。1992年安徽美术出版社出版了《光元鲲画虎作品选》,2003年北京工艺美术出版社出版了《光元鲲画虎作品集》,光先生留存的许多精品读者基本能看到,也为研究提供了基础资料。光先生小写意花鸟画虽然纯粹、优秀,似未臻一流,但他的画虎艺术是杰出的,也为越来越多的美术爱好者和学者认可,具有永久的魅力。在人才培养方面,除学生外,特别值得一提的是,光家三代人画虎又各具特色,可谓一灯不灭,薪火相传。王石岑先生在中华人民共和国成立后到1985年前是受到关注的,这一点从1954年他应邀出席华东地区美术家协会成立大会,同年其作品与黄宾虹、傅抱石、李可染、应野平等人作品一同被收入人民美术出版社出版的《全国国画展览会纪念画集》,又与潘天寿、刘海粟、贺天健等人作品一同被收入华东人民美术出版社出版的《国画选辑》中,到1980年其作品《天台云起》与许多一线大家作品一同被收入《长江》画册,以及其被选为首届中国画研究院院委等,都可以佐证。可惜1985年后,王先生因病不得不减少创作,以致后来基本停止创作,使其极具空间和期待性的晚年变法戛然而止,这是他个人的遗憾,也是现代山水画史的遗憾。“王石岑的山水画,在皖地产生过重大影响。”[7]638这是陈传席的肯定。郑震也说道:“在安徽的中国画领域,很长的一段时间里,他的山水画无论在笔墨功力及意境等方面,可以说在同人中,无出其右者。”[2]204所言十分中肯。就最终的山水画成就而言,他虽不及赖少其之大,但个性鲜明,无疑是安徽画派或新徽派绘画的代表人物之一。2008年安徽省举办的“八老”画展,先生在列。2011年人民美术出版社出版《江上点帆:王石岑画集》,所收虽十分有限且有明显瑕疵,但意义是积极的。2014年人民美术出版社又出版《江上点帆:王石岑作品集》,分为课徒画稿集、写生稿集、诗词集三卷,尤其后两卷已相当完备,是学习、研究王先生绘画、诗词的珍贵文献。方诗恒在中央大学读书时所作水墨画《悲痛之夜》即为徐悲鸿“激赏珍藏”。1954年应邀出席华東地区美术家协会成立大会。20世纪50年代其不仅在安徽省内创作了大量油画和中国画作品,还应邀为天津飞机场、南京体育馆等创作大幅油画。郑震说:“方诗恒先生,在安徽美术界和教育界,以其画艺和教学活动的杰出而著称,是一位有着广泛影响的画家。特别是在解放初期,安徽的艺术人才极度稀缺的年代,他所起到的作用,是令人难以忘怀的。”[2]252如果不是廿载曲折,先生在山水、花鸟以及画马方面都会取得杰出成就,产生更大影响,也会培养更多优秀的人才。

总的来看,直至今天,四位先生的影响因种种原因都未达到应该具有的与他们的艺术成就相当的广度。而且,申先生享年72岁,光先生享年69岁,分别于1976年、1974年去世。方先生享年 69岁,最有精力和创造力的20年又被耽搁。王先生虽享年82岁,但其最后十年却在病中度过。可见健康长寿对于艺术家来说是十分重要的支撑因素,他们都没有获得上苍的眷顾。此外,如果四位先生生活在北京或上海,哪怕是南京,他们的声名都会更大。亚明曾说王石岑生活在芜湖,“码头”太小,可谓一语中的。在酒香也怕巷子深的今天,对于一般画家而言,所在城市的等级和平台大小对于其艺术的传播会产生不可忽视的影响。

四、余论

今天我们回顾上述四位先生以及他们的艺术历程,会发现许多共同点。一是修养全面。申先生不仅工、写皆精,而且花鸟、山水、人物都能驾驭,且深研书法、美术史论和诗词。光先生精于花鸟,更精于画虎,也留意诗词、书法。王先生不仅以山水见长,也能画花鸟,且精于诗词、书法。方先生精研中西绘画,于中国画一端又兼善山水、花鸟、画马等,同时研究书法。这种优质的素养、宽厚的基础是他们行远、登高的凭借和动力。二是在创作上一往情深、精益求精,同一题材、同一对象往往变换角度或形式反复去画。如王石岑画“晓雾初开”,笔者所见内容不同或构图有异的作品就有三幅。又如他画黄山光明顶,所见较早作品是1961年创作的《光明顶》,比较常见的一幅《黄山光明顶》画于1972年,而《王石岑画集》中收入一横一竖的另两幅画光明顶作品,《画刊》1984年第一期所刊《黄山光明顶》老笔纷披,似画于20世纪80年代前期。5幅画跨越20年,角度不同、构图不同、手法不同、感受不同,境界与格调也不同。此外,“石岑峨眉纪游”的《万佛顶》至少画了三幅,且幅幅不同,又幅幅精彩;“黄山西海门”“天台晓色”等也是一画再画。由此可见画家探索的脚步、思考的心痕。三是不固守,谋求突破和创新。申、光、王三位先生都师从名师,虽起点高突破更难,但由于认知透、领悟深,始终不忘自我。从他们最终成就看,都在继承后选择自己的方向,找到自己的路径,形成自己的面目。方先生的创新向度也是明确的,最后没能完全实现自己的愿望,不是眼光不明、才华不够、功夫不深,而是时间不够。这些闪光点虽具有时代痕迹,却值得当代画家思考和借镜。

(作者:李丛芹,博士,教授,安徽师范大学美术学院院长)

参考文献:

[1]方诗恒.百年诗痕——纪念方诗恒诞辰100周年作品集[M].合肥:安徽人民出版社,2014.

[2]郑震.郑震文集[M].合肥:安徽美术出版社,2012.

[3]杨岸森.申茂之作品集[M].合肥:安徽美术出版社,2014.

[4]王运熙,周锋.文心雕龙译注[M].上海:上海古籍出版社,2012:194.

[5]赖少其.光元鲲画虎作品选序[M]//光相白.光元鲲画虎作品选.合肥:安徽美术出版社,1992.

[6]师晶.虎虎生威传精神——光氏三代虎画的特色及流变[J].书画世界,2010(139):82.

[7]陈传席.中国山水画史[M].天津:天津美术出版社,2020.

[8]孙文光.方诗恒的绘画艺术[J].画刊,1984(6):11.

本专题责任编辑:石俊玲