新工科背景下网络安全研究生人才培养模式研究与实践

李春源 王磊 徐子竞

摘 要:在全球加速步入数智时代的背景下,网络安全在国家安全中的重要性日益凸显,网络安全人才培养亦成为达成网络强国建设目标的关键要素。政策环境、产业趋势和新工科2.0的全面推行对网络安全高素质创新型人才培养提出了新理念、新要求。文章剖析了网络安全人才培养现状和现实问题,提出了网络安全研究生人才培养模式的优化路径,并以黑龙江大学网络空间安全学科建设为契机,在校准人才需求与定位、深化科教融合和产教融合协同育人机制、强化新工科背景下的学科交叉融合培养以及实施学科专业一体化建设等方面开展了实证研究。

关键词:新工科;网络安全;研究生教育;培养模式

中图分类号:G643 文獻标识码:A 文章编号:1002-4107(2024)05-0084-04

当今世界,处于百年未有之大变局,全球网络安全治理体系正进行着深刻变革,国家间的网络空间竞争不断加剧,网络安全形势日趋严峻[1]。党的十八大以来,习近平总书记始终高度重视网络空间安全工作,强调高素质网络安全人才队伍培养对于全面推进网络强国建设,守护国家安全的重要作用。党的二十大报告明确指出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,要坚定不移贯彻总体国家安全观[2]。网络安全不仅关系着国家主权完整及社会稳定,更是经济社会发展的重要保障。网络空间的竞争,归根结底在人才,要实现自力更生、自主创新,加速推进信息领域核心技术的突破更加离不开网安高素质人才的培养[3]。

近年来,党中央、国务院及各级地方政府高度重视网安产业和人才梯队建设,并以制度建设为基础,逐步确立了网络安全人才培养的法律准则和政策指引。制度建设进程可大概分为三个阶段:第一阶段,立法与战略研究阶段。2016年《中华人民共和国网络安全法》和《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》颁布,我国逐步加强了网络安全法律法规建设,明确了网络安全人才培养的总体方针。第二阶段,培养战略研究与实践阶段。2017年《关于深化产教融合的若干意见》发布,政策指引高校加强网络安全学科建设,通过创新网络安全人才培养模式、优化网络安全师资队伍及课程体系,深化行业企业合作育人等举措支撑高水平人才培养[4]。第三阶段,新工科背景下的深化改革阶段。2018年多部委联合发布《关于加快发展新工科实施卓

越工程师教育培养计划2.0的意见》,为网络安全人才培养指明了新理念、新方法,进一步确立了以新工科建设为主要手段,持续推进工程教育深层次改革,加快培育能够适应和引领新一轮科技革命和产业变革的卓越工程科技人才,旨在创建世界工程创新中心和人才高地,以此提升国家硬实力和国际竞争力的战略目标[5-6]。2020年,《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》等政策法规的出台,为网络安全研究生人才培养提供了强有力的政策指引,明确了培养要求,指明了建设方向。进入新时代,网络安全研究生培养面临着新理念、新要求和新挑战,探索和研究新工科背景下网络安全研究生人才培养模式的优化路径具有重要战略意义,高等教育要勇担历史使命、把握时代机遇,进一步加强网安研究生人才培养,提升国家网安核心竞争力。

一、问题解析

自2015年我国设立“网络空间安全一级学科”起,网络安全学科建设及研究生人才培养与产业发展相伴同行,蓬勃发展。截至2022年,全国开设网络安全相关专业的高校超500所,其中73所高校获批网络空间安全一级学科硕士授权点,39所院校获批网络空间安全一级学科博士授权点。国家政策的支持和网络空间安全一级学科的设立使我国网络安全人才培养步入快速发展的阶段,高校通过提升跨学科整合力度、集结优质教育资源、加大资金投入等途径,为网络安全人才培养打下了坚实的基础[7],国家政策牵引,产业快速发展,拉动了网络安全人才需求不断攀升,2022年3月至2023年5月,国内网络安全科技人才的市场需求累计规模增长40%[8]。与如此大量的人才需求相比,现实状况却是高校在网络安全人才研究生培养的质量与数量和产业需求的差距不断拉大,存在着需求“错配”、培养“趋同”、能力“单一”和机制“匮乏”等诸多问题与短板,客观上造成了网络安全研究生人才培养的困境。

(一)供需矛盾突出

国际信息系统安全认证联盟的报告(2021)显示,全球网安人才的需求远超供应,全球缺少272万名熟练的网安工作者。2022年发布的《网络安全产业人才发展报告》显示,目前网络安全相关专业从业人员本科学历占比59.32%,大专及以下学历占比27.79%,而研究生学历占比仅为12.90%[9]。网安人才在数量不足的背景下,人才供给结构不合理,高端人才稀缺等“质量”问题则更为棘手。供需矛盾突出,凸显出人才培养定位、培养目标、培养过程与产业行业需求脱节;师资队伍、课程体系以及科研创新与实践平台支撑度不足;研究型人才的短缺致使创新型、设计规划型等高端岗位人员供应不足。

(二)培养体系趋同

高校依托原计算机或信息安全等学科专业的基础,加大培育力度,加快发展各自网安学科,与发展相伴的是尚未构建起独立的学科体系和完整的网络安全人才培养体系,特别是在对学术学位研究生和专业学位研究生的个性化培养上存在目标趋同、课程体系趋同、培养模式趋同以及学业质量评价标准趋同的问题[10]。一方面,应结合学生自身“禀赋”,确立其网络安全学科的发展定位,确立其网络安全研究生人才的培养特质,如高层次创新性网络安全人才、专业化网络安全人才或应用型网安人才等。另一方面,在明确培养定位的基础上,高校应建设多层次、全方位的打通学科和专业,建设各学科知识融会贯通的网安研究生培养体系。

(三)培养格局单一

教育部等六部委全面推进以新工科、新文科等为代表的交叉学科专业建设与人才培养[11],新工科强调理念要新、结构要新、途径要新,要有大工程观,注重学科交叉融合协同育人,注重素质能力培养。网络安全学科是典型的高度交叉的学科,学生须具备宽广的知识面,但现行的研究生培养模式未能较好地落实和支撑跨学科人才培养的要求,对学生在学科交叉知识创新、实践应用以及解决复杂工程问题的素质能力培养方面存在局限[12]。从需求侧分析,网络安全相关企业对人才有较强的交叉学科属性和实战能力导向,《2023网络安全人才市场状况研究报告》显示,在求职网络安全岗位的人才中,信息安全专业的人才跻身第一,占比6.2%,其次为计算机科学与技术(3.5%)、网络工程(2.8%)及网络空间安全(2.7%)几个专业,而哲学专业(0.3%)排名第十。由此可见,增强学科交叉特性,构建多元化的人才培养格局是培养高层次网安研究生人才的重要思路。

(四)培养机制不足

《2023网络安全人才市场状况研究报告》显示,在网络安全研究生培养中,政校企多方对于加强合作的意愿强烈。其中,71.2%的高校表达了对实训平台的巨大需求,69.2%的高校强调了攻防培训和教师培训的紧迫性。数据反映出在网络安全研究生人才培养的过程中,部分高校仍未建立有效的科教融合育人机制,使得科研创新在研究生培养过程中未能发挥应有作用。亦有部分高校仍未建立起与行业主管部门、网络安全相关企事业单位、科研院所、社会用人单位等深度合作的学科专业协同育人机制[13],因而无法建构以产出为导向的基础设施、课程和教学资源、导师队伍、实践和创新平台。

二、优化举措

(一)推动观念转变

教育教学理念的转变是人才培养改革的重要前提。新工科建设理念的内涵是以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养适应未来多元化需求的创新型卓越工程人才[14]。传统工科人才培养在培养理念、知识体系、培养模式等方面都无法满足新工科人才培养的需要,而网络安全学科是典型的面向新技术、新产业、新领域的交叉融合学科。通过深入学习和研究新工科建设的内涵与要求,自上而下地开展新工科教育思想大讨论,面向师生开展新工科教育理念的培训,引入新的教学方法,如项目导向学习、翻转课堂等,以增进学科专业教师、学生对新理念的认同,转变教育教学观念,从而主动参与网络安全研究生的人才培养模式改革实践。在此过程中,新工科人才培养理念在网络安全学科的研究生教育中被进一步强化和深化,为人才培养模式改革提供重要的理论依据和实践指导。

(二)匹配产业需求

人才培养的核心目标是服务于经济社会建设和行业产业发展,为实现这一目标并提升网络安全研究生人才培养与产业需求的匹配度,高校需加强与产业间的沟通联系,深入了解产业需求,实时调整培养目标与定位,校企联合建立网络安全知识体系更新机制和学科交叉融合培养机制,培养学生研究创新的意识和能力,提升综合素质,以适应未来产業发展需要。同时,应构建政府引导下的学校、科研院所、行业企业多方主体,协同共育的育人机制,共同参与机制制定、实施和评价全过程,通过共建人才培训基地、师资培养基地、实践育人基地等,畅通人才“招生、培养、就业”的良好渠道。

(三)注重科研创新

网络安全研究生的科研创新能力是培养目标中不可或缺的组成部分。为此,须进一步明确科研创新在网络安全研究生培养中的引领地位和对教学的支撑作用,强化科学思维、科学素养和科学方法的培养,切实提升学生科研创新意识与能力。一是将研究思维贯穿教育教学全过程,以问题和产出为导向,培养学生发现、分析及解决问题的能力,塑造批判性思维及科学严谨、实事求是的科研作风。二是将科研资源、科技成果和前沿课题不断有效转化为优质的教学资源,打牢学生科研功底,开拓其学术视野。三是推行适用于网络安全研究生创新人才培养的教学模式和方法改革,采用研究式、合作式、项目式教学方法,引导学生主动思考,独立判断,激发其好奇心、想象力和创造力。四是加强“产、学、研”科教协同平台建设,培养学生创新精神和实践能力,促进成果应用转化,形成人才培养、科学研究、应用创新以及服务产业发展的良性生态链。此外,应定期评估并动态调整网络安全研究生培养机制。评估的主要依据包括学生创新能力的提升,科研资源和科技成果转化的效果,教学模式和方法改革的效果,以及“产、学、研”协同平台的运行情况等。以确保该机制的长效运行,进一步提升学生的科研创新意识与能力,实现科教协同创新的目标。

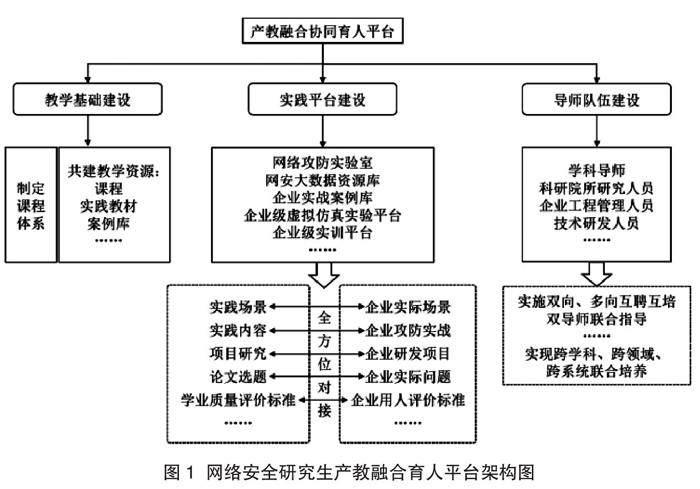

(四)深化产教融合

网络安全研究生培养既要注重理论研究与创新,也要突出跨学科背景下的实践创新和应用创新。如图1所示,通过深化校企合作,探索构建产教融合协同育人机制,覆盖人才培养主要环节,不断加强网络安全教学基础建设、实践平台建设和导师队伍建设。推进策略:一是共同制定课程体系,共建课程、实践类教材等优质教学资源,以提高课程的实用性和针对性并契合学生的学习需求。二是联合共建网络攻防实验室、网络安全大数据资源库、企业实战案例库、企业级虚拟仿真实验平台以及实训平台等,实现实践场景与企业实际场景对接、实践内容与企业攻防实战对接、项目研究与企业研发项目对接、论文选题与企业实际问题对接、学业质量评价标准与企业用人评价标准对接,以优化平台运行环境并提升学生实践能力。三是实施导师队伍协同培养,实现学校相关学科导师、科研院所研究人员、企业工程管理与技术研发人员的双向、多向互聘、互培,实现对学生的联合指导,开展跨学科、跨领域、跨系统的团队式人才培养,以培育双师型教师队伍并支撑学术学位研究生和专业学位研究生的实践应用和实践创新能力培养。

三、实证探索

聚焦新工科背景下的网络安全高素质创新型人才培养,以国家及黑龙江省网络安全领域人才需求为导向,以黑龙江大学网络安全学科和研究生人才培养为实证,着力破解制约网络安全研究生人才培养质量的瓶颈问题,探索符合省情、校情的科教融合、产教融合研究生人才培养模式,推进多学科交叉融合,积极构建网络安全创新型人才培养体系,以培养相关领域的高层次人才,全面支撑国家网安战略布局,服务龙江经济社会发展[15]。具体实施路径如图2所示,该模式已在黑龙江大学网络安全研究生培养过程中得到验证。

(一)校准定位,构建多维度培养体系

遵循国家对网络安全人才培养提出的政策法规要求,基于省情、校情,围绕三个重点构建多维度的网安研究生人才培养体系:一是围绕立德树人根本任务,聚焦数字中国和网络强国建设,以我国经济社会发展和重大战略对网安人才的需求为导向,特别是服务“六个龙江”建设和“4567”现代产业体系构建,面向产业行业未来创新发展趋势,校准研究生人才培养定位和服务面向,提升网安研究生人才培养与经济社会发展需求的匹配度。二是以《网络安全从业人员能力基本要求》等国家标准为遵循,针对安全规划与设计、安全建设与实施、安全运行与维护、安全应急与防御、安全合规与管理等五大类38种岗位的不同能力要求[16],在硕士研究生人才培养目标顶层设计中明确其核心素养要求,在强化知识、素质、能力培养的基础上,细化网络安全研究生学术学位和网络安全专业学位的个性化分类培养模式;三是充分借鉴国内外高校网络安全人才培养经验,优化课程体系和培养质量评价标准,培养适应不同岗位需求的高素质创新型人才。

(二)科研引领,构建科教融合的培养机制

充分重视科研对教学的支撑和引领作用,将研究思维贯穿网络安全研究生的培养全过程,强化科学思维、科学素养、科学方法和研究能力的培养。发挥密码理论与应用、网络与系统安全及信息内容安全领域的优势与特色,成立密码与网络安全研究院,整合全校密码学与网络安全的科研团队力量,联合省内外科研机构或团队,打造东北三省密码学科的科学研究和人才培养基地。促进科研资源、科技成果以及前沿课题的有效转化,探索实施“课—赛—研—创—转”一体化,鼓励学生参与竞赛、实训和导师横向课题。如此学校网络安全研究生的创新能力和科研素质可得到显著提升,学术环境得以进一步改善。

(三)校企协同,构建产教深度融合的育人机制

充分发挥政、企、研、学、商在人才培养全链条中不同环节、不同维度的优势作用,有效引入产业行业优质教育资源,通过与行业龙头企业签署校企合作协议,联合成立网络安全联合实验室、网络安全人才实践实训平台和共建产业学院等合作方式,不断强化“产学研用”协同机制,优化网络安全研究生培养路径,从人才培养目标、培养模式、课程建设、教材建设、师资队伍建设、实践平台建设、科研创新与成果转化以及人才培养质量评价等方面深化产教协同育人,以提升网络安全类研究生实践创新和应用创新能力,实现学生培养由“学校教育”向“产教协同育人”和“创新教育”转变,形成“产、学、研、转、创、用”的研究生培养新路径。

(四)政策指引,探索新工科网安人才培养路径

更新教育教学理念,以产出为导向,紧紧围绕产业链、创新链和网络安全领域创新发展趋势,充分发挥学校综合性大学优势[17],借鉴“大数据应用赋能专业集群”“智联万物专业集群”和“网络空間安全专业集群”三个龙江数字产业服务的新工科专业集群建设经验,探索并实施网络安全研究生跨学科人才培养路径,针对卓越网络安全工程人才核心素养和能力,优化课程体系,改革教学模式方法,推动前沿知识和学科交叉知识体系建设、实践创新性课程体系建设以及工程教育通识课程体系建设,实现工学、理学、法学、管理学等多学科领域的知识交叉融合,培养出一批理想信念坚定、家国情怀浓厚、学科专业基础扎实、知识视野宽广,具有较强网络安全研究创新与实践应用能力的高素质复合型人才。

(五)资源整合,探索学科专业一体化人才培养机制

黑龙江大学出台了《关于推进学科与专业一体化

建设的意见》,加强学科专业一体化发展和本硕贯通式培养,从顶层设计上明确学科与专业建设、本科生与研究生培养的协同发展方向,并从组织保障、制度建设、评价与激励等多方面构建有效的支撑保障体系[18]。学院作为培养主体,整合优质学科与一流专业资源,依托学校网络空间安全、大数据科学与大数据技术、网络工程等本科专业和网络空间安全硕士一级学科、学术硕士授权点以及网络与信息安全专业学位硕士授权点探索实施网络空间安全学科专业一体化人才培养模式,优化本硕课程设置,开放本硕课程资源,推动课堂教学改革,开展线上线下融合式教学,切实提高人才培养的连贯性、高效性。构建“本硕科创共同体”,通过鼓励研究生、本科生共同参与硕士导师科研项目、组队参加网安类大赛、发表学术论文等举措,培养学生科研创新意识和解决综合性、复杂实际工程问题的能力,为学生主动学习、个性化发展提供有力保障,发掘和培养潜在的网络空间安全、网络信息安全高层次人才,鼓励其在相关领域继续深造,进而提高学业层次、提升研究创新与实践应用能力。这不仅为教育改革提供了有力支持,也为未来培养更多高层次网络安全人才奠定了坚实基础。

四、结语

网络安全人才是发展和建设网络强国的重要保障,培养符合国家战略需要和行业产业需求的高素质创新能力强的高层次网络安全人才,不仅是高等教育的发展机遇,更是历史使命。本文聚焦新工科背景下网络安全研究生培养的新理念、新要求和新挑战,对人才供需两侧如何紧密对接和研究生人才培养存在的主要问题进行了分析,提出了优化举措,并以黑龙江大学网络安全学科和研究生人才培养为实证开展探索与实践,初步形成了具有黑龙江大学特色的网络安全工程类研究生跨学科人才培养和“产、学、研、用”协同育人新机制。教育作为推动人类社会可持续发展的关键因素和基本力量,回应数字时代对网络安全人才的内在需求已成为教育发展的重要任务。网络安全人才培养是关乎国家安全和未来的战略性问题[19]。教育系统应深入剖析当前我国网络安全领域现实问题及网络安全人才需求特点,共同促进网络安全学科的良性发展,提升网络安全领域高素质创新型人才的培养水平,为我国网络强国建设培育英才。

参考文献:

[1] 王磊,苗春雨.数字经济背景下高校数字人才培养的路径探究[J].中国大学教学,2023(7).

[2] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[3] 王志强,王姿旖,王卓越.面向网络空间安全的创新人才培养机制探索与实践[J].北京电子科技学院学报,2022(1).

[4] 中央网络安全和信息化领导小组办公室等六部门.关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见[EB/OL].(2016-06-06)[2023-05-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201607/t20160707_271098.html.

[5] 张艺鸣.新工科背景下工匠精神的培育研究[D].天津大学,2020.

[6] 李建华,邱卫东,孟魁,等.网络空间安全一级学科内涵建设和人才培养思考[J].信息安全研究,2015(2).

[7] 王玉英,李岩,李念峰.大数据背景下网络空间信息安全硕士研究生人才培养机制研究[J].情报科学,2020(6).

[8] 奇安信.2023网络安全人才市场状况研究报告[EB/OL].(2023-07-27)[2023-08-03].https://www.163.com/dy/article/IAM3DM7N0511B3FV.html.

[9] 工业和信息化部人才交流中心,工业和信息化部网络全产业发展中心,中国网络产业创新发展联盟.网络安全产业人才发展报告(2022年版)[EB/OL].(2022-09-07)[2023-05-20].https://aimg8.dlssyht.cn/u/551001/ued-itor/file/276/551001/1666663653775278.pdf.

[10] 北京航空航天大学,中国科学技术大学,永信至诚.2022 网络安全人才实战能力白皮书[EB/OL].(2022-09-13) [2023-08-03].http://www.cbdio.com/BigData/2022- 09/13/content_6170512.htm.

[11] 工业和信息化部人才交流中心,工业和信息化部网络 安全产业发展中心.网络安全产业人才岗位能力要求: T/MIITEC 007-2021[S/OL].(2022-01-12)[2023-08- 03].http://www.miitxxzx.org.cn/module/download/ downfile.jsp?classid=0&showname=%E7%BD%91%E7% BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BA%A7%E4% B8%9A%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%B2%97%E4% BD%8D%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A6%81%E6% B1%82.pdf&filename=9fea0f5ebe8a44ea8ce4b68d68f5a 914.pdf.

[12] 向继志.加强产学合作,提升网络安全人才培养质 量——专访教育部高等学校网络空间安全专业教指 委秘书长封化民[J].中国信息安全,2023(3).

[13] 何永忠,解男男,韩臻.网络空间安全专业学科培养体系 比较研究[J].北京电子科技学院学报,2017(1).

[14] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研 究,2017(3).

[15] 张浩,郭文忠,董晨,等.新工科背景下的网络空间安全 人才培养模式[J].计算机教育,2021(8).

[16] 张宏莉,于海宁,翟健宏,等.网络空间安全人才培养的 规划建议[J].网络与信息安全学报,2016(3).

[17] 李春源.地方综合性大学学科专业一体化建设的问题 与对策研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2021(3).

[18] 翁健,魏林鋒,张悦.网络空间安全人才培养探讨[J].网络 与信息安全学报,2019(3).

[19] 吴岩.深入实施教育数字化战略行动以教育数字化支 撑引领中国教育现代化[J].中国高等教育,2023(2).

[责任编辑 胡巍洋]

收稿日期:2023-10-19

作者简介:李春源,黑龙江大学教务处实验师

基金项目:黑龙江省高等教育本科教育教学改革研究重点委托项目“新工科背景下网络空间安全研究生科教融合、产教融合人才培养模式的探索与实践”(20220050);教育部产学合作协同育人项目“校企共建网络攻防实验室与双师型教师队伍建设”(220606043160821)