榫卯,是中国传统建筑独有或首创的吗?

刘妍

“中國建筑为什么用木构”是一个伪问题

榫卯是木构建筑、器物中的节点形式。当两块木料相接,不借助其他属性黏合或连接材料(如胶或金属连接件),仅利用木料交接部位的几何形态咬合在一起,这种构造即称为榫卯。

大约始于二十一世纪初,伴随全社会对“工匠精神”的感怀与对民族文化的热忱,传统建筑与家具工艺似乎骤然间点亮了“中国古代技艺”的聚光灯,而“榫卯”这个技术术语,一下子也成为“网红”知识点,跃升为中国传统工艺的代表。然而正如许多社会热门话题,“中国古代建筑(或家具)因为不使用一颗钉子而格外厉害”作为流行观念,有着多重认识误区,其中首先是两个事实性错误:

其一,中国历史木构建筑事实上使用大量铁钉。主要用于小体量的结构构件以及内檐装修即门窗、隔断以及屋面椽板等。早在宋代官方建筑法规《营造法式》中,即专有“诸作用钉料例”,细述包括木框架结构(大木作)在内的铁钉使用(《营造法式·卷二十八》“诸作用钉料例”中,“大木作”下有椽钉、角梁钉、飞子钉、大小连檐钉、白版钉、搏风版钉、横抹版钉等项)。“不使用一颗铁钉”这一特征必须严格限定在梁柱等主体承重结构上。

其二,“不使用铁钉连接”的木构榫卯绝非中国独创或始创。事实上,榫卯是成熟木构技术的必经之路。

对东亚(尤其中国、日本)营造技艺“不使用一颗铁钉”的过度神化,或许并非由中国人滥觞。以我的粗略考察,似乎源自十九世纪的北美—工业时代美国大量生产轻木结构房屋(“气球框架”,balloon frame),大规模使用廉价铁钉,以节约昂贵的人力。自十九世纪下半叶起,东亚建筑的美学与技术通过历次世界博览会轰动了西方世界。我曾经关注一个汉庭顿圆月桥案例,是二十世纪初期日本移民匠人在美国的作品,文献档案中,美国人对日本建筑“不用铁钉”的特征倍加赞叹。但事实上,日本建筑对于铁钉与其他铁制构件的使用,较之中国甚至更为随意(譬如日本“三大名桥”之首锦带桥中,使用大量铁带、铁栓。我所调研的汉庭顿圆月桥也使用了大量铁钉)。

中国古代工匠嫌弃铁钉,至少有两个层面的原因:技术与文化。技术层面,因为铁件容易腐坏。在干燥的环境中木建筑可以矗立上千年,湿润气候也可历数百年之久,而铁钉很可能数年、数十年就朽烂了。纯粹木料制作节点则从这一层面保障了结构安全。在东亚建筑文明中,这种经验与策略,推动了榫卯技术的登峰造极,塑成了东亚木作的职业尊严甚至执念,成为一种文化偏好。除此之外,这种好恶传统的形成,或许也与历史早期金属材料的相对昂贵有关联。

因此,中国工匠嫌弃的是铁钉,而不是“钉子”。如果放宽材料限制,木制销钉在东亚与欧洲传统榫卯中均扮演了重要角色。这样看来,通俗观念中“不使用钉子”的描述,即使放在大木(主体承重)结构上,也是不尽准确的。

但在榫卯的反面,木构建筑使用铁件的选择,其实不仅限于铁钉。铁质铆钉、铆栓乃至拉杆,能够充分发挥铁的抗拉性能,优化节点从而优化结构,在欧洲木构建筑的历史中,自古罗马时期就在发挥作用。现代木构,更针对结构设计定制钢节点,代表木构的未来。“一颗钉子也不用”的职业骄傲,早就成了明日黄花。而榫卯在今天,似乎成为一种浪漫的怀旧。

流行观念中对“榫卯”意义的夸大,根植于我们对中国“木构”本身的误区。虽然我们早已看过了各种角度、各有千秋的答案,但我并未在西方文献上找到那个著名问题的出处:“中国建筑为什么要用木材建造?”

二〇一〇年我初到德国攻读博士学位,为了适应语言与文化,曾较为系统地梳理过早期西方建筑学者对中国建筑的研究。我吃惊地发现,那个几乎每一个中国建筑学生都曾经面对的问题—“中国建筑为何用木构”并不见于西人的文字—至少未见于我极力寻找的范围(因此保守地说,即使有疏漏,它也并非一个常见的观念)。从最早拥有建筑敏锐度的观察者的描述开始,中国建筑即是砖瓦、木材并重,多种材料共建的。事实上,在早期西方人便利旅行的地域—华北、长江中下游与广东,广泛可见的建筑形式是木构架建筑(timber frame architecture),在欧洲的建筑学分类中并不属于“木构建筑”(wooden/timberarchitecture),而是“半木建筑”(half-timberarchitecture)。中国亦有纯木建筑,包括井干建筑以及以木板围合的穿斗建筑,主要分布在西南、东北等林地山区—直至二十世纪前半叶,尚不为外界熟知,更无法成为中国建筑的代表。在中国广大的平原地区,从殿宇到房屋,建筑物由木构梁柱支撑,由砖、瓦、石、土填充围合。木材在外观上并不醒目,尤其中国北方的明清建筑,围合材料包裹着建筑体,为不明就里的外来者留下砖土结构的第一印象。

不妨做一换位思考:在欧洲地理上,除去相对温热干燥的南欧,欧洲中部与北半部(尤其近代以来在技术文化上具有最大国际影响力的西北欧)有着丰沛的森林资源、数千年木构营造传统,以及丰富多姿的木建筑与半木建筑。在这些地区,木材是最常见的建筑材料,而木结构的形式类型远较中国更为丰富。甚至,以“石头的史诗”而名的哥特教堂,亦以森林般的木构架为屋架。对于来自这些区域的欧洲人,“为什么要用木头盖房子”根本不成为一个值得大惊小怪的问题,他们也并没有将中国建筑视为“木构建筑”的天然立场。

因此,“中国建筑为什么用木构”并不是一个诞生于西方建筑学语境中的问题,甚至并不能作为一个准确的问题成立。

关于早期西方视角的中国建筑叙事,在西方中心主义的古典建筑学语境下,中国建筑面对的更直接、严峻的“质疑”,是中国建筑是否存在贯通西方建筑史的“宏大性”(grandeur)与“纪念性”(monumentality)——换句话说,中国建筑能否“配得上”西方的建筑历史书写、是否可与西方建筑平起平坐。与此相应,如果我们对那个原本立不住脚的表述做出调整,修改为“为什么在中国,连纪念性建筑与皇家建筑仍(如普通房屋一般)使用木结构”—这就可以切中关键的问题了。

本文无意于针对这个问题做出回应。行文迂回至此,我所感兴趣的,是这个并不准确的问题所反映的另一重尴尬背景—直到二十一世纪第一个十年,中国建筑学界对于东亚之外的木构文明了解仍为有限,因此,对中国木构之于世界建筑的历史地位,不免亦有偏差。这种大环境之下,中文世界长期盛行的对于我国传统榫卯技术的自负,也就不足为怪了。

燕尾榫—一个舶来术语

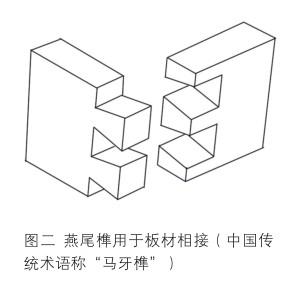

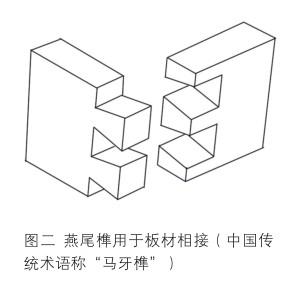

在中文世界谈论榫卯,如果一定要在所有艰涩的专业术语中选出一个“人气”代表的话,大约即是“燕尾榫”了。我推举它,出于几个原因:首先,相对“太过普通”的直榫,燕尾榫在构造上略有巧思——通过榫头的简单变形,将平直的矩形变作外大内小的梯形,即能有效阻挡构件相互分离(图一)。其次,燕尾榫具有多种变体,无论排齿相交用于箱匣(图二),还是用于拉结石材(图三),甚至在装饰性原木材料上用作点睛(图四),都在传统世界用处甚广,直到现代生活仍然寻常可见。其三,“燕尾榫”这个术语朗朗上口,毕竟我们的日常语言中已经包含了“燕尾服”“燕尾蝶”“燕尾夹”等诸多象形词汇,较之另外的一些虽然构造形式上亦非罕见但对于普通人拗口难懂的匠作术语,“燕尾榫”相当亲民了。

作为简单有效的抗拔构造,燕尾榫在人类建造史上也相当早熟。一般认为,世界上最早的燕尾榫实物出土于我国余姚河姆渡距今七千年的新石器时代遗址。即使不算这个可能有争议的案例〔我个人对这个案例持怀疑态度,因为河姆渡出土的“燕尾榫”构件是一个孤例,只有榫头(雄榫),考古报告没有提及配套的雌榫构件,用途不详。而河姆渡干栏建筑的复原,在构造上未见需要使用燕尾榫之处〕,保守地说,最晚在古埃及与我国战国时代,燕尾榫的多种形态即已发展成熟了。

燕尾状榫卯最早出现在中文文献中,是北宋官方建筑法规《营造法式》。在“梁额等卯口”一节,称梁额端部出单榫与柱相接的做法为“鼓卯”并配以图示(图五)。此外另用“鼓卯”这个名称称呼一种双侧出榫、暗藏于柱内的暗销。而这种对称形状的木销,正对应了“鼓卯”一词的来源:唐宋时期细腰形乐鼓。这种细腰形的燕尾榫,又因其形态,在后世得到“银锭榫”“银锭扣”(清代官式称谓)、“蝴蝶榫”(民间匠人俗谓)等称谓。此外,单梯形的燕尾榫,在不同地区的匠人方言中,又有不同称呼,苏州的“香山帮”匠人(沿袭《营造法式》)称作“鞠榫”,当代故宫匠人谓之“大头榫”,浙南木拱桥匠人唤作“牛吃水”(喻牛在低头喝水时头部形状,来自笔者田野调研浙江庆元匠人),桥梁学家唐寰澄曾以“刺猬榫”呼之(中央电视台纪录片《虹桥寻踪》中,唐寰澄口述)。

但奇怪的是,尽管燕尾榫的使用在中国历史上有着纯熟悠久的匠作传统,各地匠人有着约定俗成的称呼,当代中文中,却由一个外来术语全面胜出。

“燕尾榫”是一个舶来语。以“燕尾”指称梯形并非汉语习惯。“燕尾”在古代汉语中指称剪刀形的物体,如“燕尾旗”“燕尾砖”或现代汉语的“燕尾服”。在中文传统书写中,“燕尾”一词从未与梯形联系在一起。老一辈文物学者曾见证“燕尾榫”这个术语在现代语言中的诞生。著名文物鉴赏家王世襄亦在解释“闷榫”“明榫”等传统榫卯术语时,称它们在“现代木工”中被称作“燕尾榫”(王世襄:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店二〇〇八年版)。

我对“燕尾榫”一词的关注,来自德语。虽然很早即隐隐感到这个名称背后的矛盾,但未能深思。在赴德国学习后,发现德语中描述同一种榫卯的术语,正是“燕子-尾巴-榫”(Schwalbenschwanz-verbindung)。燕尾榫在西欧语言中被广泛与鸟尾相联系。在德语、荷兰语(zwaluwstaartverbinding)、挪威语(svalehaleskj?t)、法语(queuedaronde)、意大利语(giunto a coda di rondine)、葡萄牙语(uni?aoem cauda de andorinha)、俄语(ласточки нхвост)中均为“燕尾”,在英語(dovetail)中为“鸽尾”,在西班牙语中是“鸭尾”(cola de pato)或“鹰尾”(cola de milano)。

值得说明的是,中古法语中的“aronde”可以理解为燕子(swallow),亦可理解为鸽子(dove),而英语在被法国统治者“征服”(一〇六六)后,尤其在十二至十五世纪,受到法语的广泛渗透。“dovetail”一词在英语中的出现始于十六世纪,有可能来自法语的影响。

姚承祖等所著《营造法原》,经过营造学社学者的整理,在书末的术语表中,对这一鼓卯“鞠榫”解释为“成鸽尾状”。可知整理校阅者很可能熟悉英语术语。而当代汉语中的“燕尾榫”,却既非传统,又非英译。作为明确的外来语,“燕尾榫”一词却可以在木构与榫卯技术高度发展的中国扎根,一统大业取代旧有名词,那么它的输入源头,必然相当强势。

我使用若干历史文献数据库检索了晚清至二十世纪中叶的中文文献,发现自民国开始,有三个术语大量出现在木工与机械等专业书籍中:“燕尾榫”“鸽尾榫”与“鸠尾榫”。不出意外,其中由英文译入的材料,广泛使用“鸽尾”与“鸠尾”(鸠、鸽在动物学分类上属于同一个科,形态亦相近);而新中国成立后由苏联译入的技术文献与教材,则广泛使用“燕尾榫”。

这一现象并不绝对,甚至直到今天,三种术语在当代出版物中均很活跃(毕竟,使用另外两个术语的早期著作中包含辞典与学术经典,产生了持久的影响力)。“燕尾榫”虽然占据绝对的优势,但并未能将另外两个竞争者完全驱逐。

同样,“燕尾榫”的风行,亦未能消灭传统术语,尤其在崇尚民族技艺的今天,“蝴蝶榫”“银锭榫”等生动的称谓仍然存在于中文流行文化中(但它们在中文搜索引擎中的出现频率不及“燕尾榫”的十分之一)。

舶来语的巨大文化优势,还在于“燕尾榫”一词全面接管了另一种榫卯类型:在箱匣、抽屉结构中,两块垂直相交的板面,会使用露明或闷藏的梯形榫齿咬合(图二)。这种构造,在传统匠作中称“马牙榫”,或者仅直接根据其露明与否称“明榫”“闷榫”——中国匠作中,与“鼓卯”(或“大头榫”“银锭榫”等)并不混称。这种榫卯由“燕尾榫”一称接管,倒正是因为它在西欧诸国语言中,确是称作“燕子尾巴”的。

无论怎样,“燕尾榫”一词在当代中文世界的胜出,是毋庸置疑的。以我的观察,有两个原因对其胜出起到了最重要的作用:一是自民国至新中国成立之初大量译入的外文技术文献,尤其是其中的俄语文献—苏联对我国的技术教育与发展曾经起到引路人作用—与其有着相当密切的因果关系。另一个同样不可小视的原因是,“燕尾”一词在汉语中既有的“市场”—虽然用法不同,但对于知识在大众之中的流行,接受一个相对熟悉的词语,比接受一个全新创造的术语,更符合人们的认知模式。由是虽然此“燕尾”并不同于传统中的“燕尾”意象,仍然顺利地进入汉语匠作词汇,甚至融入当下的日常乃至流行用语。