药物都难治好抑郁症,户外可以吗

徐时雨

“我已经不记得快乐是什么感觉了。”

今天我们身在一个快节奏、浮躁、物质充足却愈发感到虚无的时代,社会焦虑几乎覆盖了所有人群,大家都活得很艰难,很多痛苦我们难以启齿。

杰克·泰勒曾是伦敦一家酒吧的主管,工作的沉重压力和社交焦虑令他逐渐深陷抑郁之中,难以自拔,甚至想到了自杀。为了找回身心的平衡,他开始徒步环游英国,在3000英里的旅途中打开自己,实现自我疗愈。

此文是基于《走出抑郁症,徒步环游3000英里的治愈之旅》(后文简称《走出抑郁症》)这本书而延展开来的,对抑郁症与户外关联的故事讲述与探讨。

生命本该是鲜活的,可是,有很多人的生命,却因为抑郁症而蒙上了一层阴影。据世界卫生组织的数据,全球有超过2.6亿人受到抑郁症的困扰。2022年国民抑郁症蓝皮书数据显示,目前我国患抑郁症人数9500万,每年大约有28万人自杀,其中40%患有抑郁症。

英国的一个关注精神健康的慈善机构曾研究发现,户外活动也可有效化解抑郁状况。一家名为“心智”的慈善机构发布了一份名为《生态疗法:精神健康的绿色议程》的报告,报告通过两项研究证明,生态疗法对大多数患者有显著的疗效。在其中一项包含108位患者的研究则发现,94%的人认为户外活动改善了他们的精神状态。

在撰写此文过程中,《户外探险》也接触到了身为心理咨询师的本书译者孟斯,结识到多位身陷抑郁症痛苦中的患者,很感谢他们都带着非常开放的心态与我们交流。在你不知道的地方,他们带着内心的伤痛,迎着前方的高山或大海,依旧想要坚持走下来,不放弃。

“我感觉想自杀”

2016年3月29日,这一天的清晨杰克才从楼下的酒吧间爬到楼上,前一晚酒吧打烊后,他和员工们一罐又一罐地喝了几个小时的酒。现在躺在床上,酒精和倦意却不能让他一觉睡去。

抑郁再次来袭。房间的另一头是一扇窗户,杰克紧紧盯着窗口,他想,是时候了,跳下去,一切痛苦就结束了。心跳和呼吸急剧加速,一股寒意流过血管,而后,寒意变成了灼烧。不适感几乎让他要吐了出来。在站起身走向窗口前,杰克试图让自己平静下来,他吸气,倒数:

“10、9、8、7、6、5、4……妈妈……3……我要见妈妈。”

一切是如何发生的?

杰克住在工作的酒吧楼上,工作与生活仅有几条楼梯之隔,工作时间里他在楼下吧台后面给客人上酒,应酬客人,有时还要清理醉酒客人的呕吐物。下班后,他则爬到楼上,但无时无刻不对楼下的声响保有警觉。

曾几何时,杰克很喜欢做这份工作时的自己,喜欢吧台小剧场一样的人生百态,也享受沉醉于酒精中的自己。在社交关系里,杰克一直把自己伪装成一个“双面人”:A面的杰克,自信、投入、健谈;B面的杰克不喜欢说话,觉得自己是这个世界上最可悲的人。与人社交时,他要用A面的表象极力遮掩B面自己的困窘。但往往几杯酒下肚,他就成为了自己和人们更喜欢的样子。侃侃而談,风趣幽默。

在还没有患抑郁症之前,杰克就接触了可卡因,毒品为他虚幻出坚强有力的自己,却也将他带入人性最黑暗恶心的角落。患病后,每次喝酒时杰克都会吸点可卡因。这样的放纵让他的思想变得更为阴暗和偏执。他开始做不好工作,睡不好觉。抑郁情绪出现时,他什么都不想做,哪怕只是想到走出家门都害怕得想吐。甚至不想洗澡不想搞卫生,每天从脏乱的房间醒来,他觉得自己是这个世界上最卑微、最消沉的人。

抑郁症发病机制很复杂,可能是由遗传因素、生物因素、心理因素等多种因素综合作用引起的。在《户外探险》采访的几位抑郁症患者中,导致抑郁的原因分别有:扭曲暴力的原生家庭、产后爱人精神出轨和工作不顺利遭受的打击、工作焦虑的长期累压,以及“说不上什么原因”。

据采访中的抑郁症患者描述,在他们的世界里,快乐与痛苦是并行存在的两条线,痛苦就像一个关不掉的后台程序。所以在采访中,你会听到有人在雪山上依旧会崩溃大哭,在家里的小区遛狗时想到人如何去死。

“心中的抑郁就像只黑狗,一有机会就咬住我不放。”英国前首相丘吉尔一生饱受抑郁症困扰,在他之后,“黑狗”也成了抑郁症的代名词。抑郁症患者所形容的,被“黑狗”咬住的感觉,是一种长期处于情绪低谷并难以走出的状态。

有数据称,2/3的抑郁症患者曾有过自杀的念头,严重的患者中有15%选择自杀最终结束生命。他们并不是不珍惜生命,只是不堪重负。“抑郁不是很痛苦,而是极度痛苦。背负着这种程度的痛苦,比什么都累。”杰克说。

改变的迹象

杰克拨通了母亲的电话。与母亲通话的20分钟里,杰克一直在哭。可以说,原生家庭与生活并没有刻意给杰克制造什么难题。他成长于幸福的家庭,父母年轻时是一对嬉皮士,家里充满了“户外精神”,全家人一起在户外度过的时光是他最美好的回忆。

那通电话救了杰克的命,母亲的爱和关心冲破了他心中的迷雾,母亲给他布置了两项任务,第一,把自己已经因为焦虑而不能胜任工作的情况告诉老板;第二,看病。当天下午杰克走进了心理医生的办公室,讲述了他一直耻于对他人讲出的真相。医生认真听着杰克的讲述,直到他平静下来。他问杰克:你是真的想死,还是不想像现在这样活着了?

当杰克后来在英国本土最高峰的岩石路上攀登时,他再想起那个清晨和午后时,他根本无法相信自己能变得如此生气勃勃。在刚刚回到母亲的家中疗伤时,杰克整日窩在一床温暖的羽绒被里,压下了改变的渴望。出现改变的迹象,是在妈妈提议了无数次后,他终于肯带着狗狗雷吉出去散散步。从家门口,到河边,到花园,当他的脚步越走越远,心里扭紧的螺丝也慢慢松动了。直到他在一家书店门口停下,在书架上看到一张英国地图。这个场景和《走出荒野》中的谢丽尔因偶然看到一张太平洋山脊步道的旅行手册后决定上路,如出一辙。

这张地图打开了杰克对远方的无尽想象,也解封了他从童年时珍藏在心里的自由与冒险因子。一天又一天,看着手中的地图,杰克的想法开始具体化,甚至开始规划路线。他决定要去徒步环游英国。

杰克的起点在英国英格兰布赖顿码头,从他居住了八年的地方开始,接下来将都是陌生的旅途,这条路线跨越英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰,经过1100英里海岸线,穿越重重湖泊与高山,还有数座知名的国家公园,当杰克最初在地图上画出这样的轨迹时,忽然意识到这有多么的天马行空和不切实际——这真的是一个超重、平足、药物成瘾、被诊断为抑郁症的酒保,能够做到的?

无论如何,在距离想要结束自己生命的那一天过去三个月后,杰克终于迈上了3000英里环英徒步的道路。

自救

我们不难看到,杰克很幸运,在他决心通过徒步环游来治愈自己这件事上,有一个很好的家庭基础。但并不是所有抑郁症患者都像杰克这样,而是被家庭拖住。

旧甜的抑郁症起源于她的原生家庭。1岁时父母离异,2岁时母亲带着她和继父生活在一起,后来有了母亲与继父所生的弟弟妹妹,在旧甜的童年记忆里,这个家庭始终充满了打骂,夸张时父母会直接拿刀砍向对方。有一次夜里,继父把旧甜推醒,指着他头上的刀疤说:你看好了,这是你妈打的。中考前,继父甚至把母亲打到了急诊。

18岁那年,旧甜喜欢上烘焙,她买了一个烤箱放在家中,继父看到后大声呵斥她:“你真把这当自己家了,把烤箱弄出去!”和烤箱一起离开的,还有旧甜自己,她租了一个小房子,每天将自己锁在屋子中。她封闭自己,把博客当日记一样写,整夜整夜睡不着觉,掉头发,一个人在客厅都会害怕,就是从那时起,黑狗开始在旧甜生命中出现,袭击她。

这样的家庭使得旧甜即便在长大后,心里的空洞还是无法填补。身体暴力之外,母亲对旧甜一直以来的要求也很“精神暴力”:好好上学,毕业后就在家门口上班,再在家门口找个人嫁了,生孩子。其他一切脱离轨道的选择,都会面临批判和谩骂。成年后,这种矛盾仍然存在,激烈时旧甜会一次一次大声地反驳,母亲便动手打她。争端之后旧甜便陷入情绪与身体无力的状态,走路也走不了。

“我从来不觉得活着很好,从小到大我母亲骂我都会说:你怎么不去死。抛开户外我可以不夸张地说,我对我的人生没有任何期待,原生家庭的存在就像黑洞一样,我都快30岁了,这些还在折磨着我。”旧甜说。

2019年,旧甜当时的男朋友提出她应该去医院看看,“你就是想太多,你如果有抑郁症,我也有。”在确诊中度抑郁后回家的出租车上,旧甜看着病历的第一页上写着:防止伤人。怕男朋友看到,她悄悄撕掉了那页。

当中度抑郁发展为重度抑郁时,她确实开始伤人伤己。哭是常态,从早哭到晚,自残,全身四处被抓破,在家乱砸东西,大吼大叫像个疯子,家里的电磁炉和电水壶被她摔过无数次,一层层皮脱落,露出底层的斑斑劣迹。也有过自杀的时候,刀已经在手上了,她开始哭,脑海中好像两个小人在打架,想“生”的那个小人力量不大,但还是指引她向当时的男朋友发出了一条信息,“你能不能回来看看我,陪陪我。”

是什么信念支撑着旧甜熬过一次又一次的抑郁时刻呢?改变的迹象实际是在进山与出山之间潜移默化发生的。

2018年5月,旧甜与路上相遇的几个人一起去了墨脱,一场很大的雪差点让她永远留在了那里,当时13个人上去,12个人回来,一个男生在下撤时发生意外失去生命。

亲身经历过生死,旧甜的心态有些转变,“有一个人再没能够走出2018年,我可以帮助他再往下多走走。”这让她想坚持更久。还有一次,旧甜在自己的小红书账号下看到一条评论,“姐姐,我也不知道自己能坚持多久,但是请你帮我去看看地球是不是圆的。”旧甜一直记得这条留言。

这几年她在山上遇到了形形色色的人群,她发现并不是徒步本身能让她感到多快乐,而是在过程中,她能看到花在生长,路上遇到的朋友们也在努力生长,她接触过双腿截肢的夏伯渝老师,也知道那位失去下半身却坚持登山的攀登者,原来人间各有各的悲苦,却都还在努力的生活。

矫正性体验

无论对于杰克还是旧甜,改变是如何发生的?本书的译者、心理咨询师孟斯,在“译后记”中详细剖析了杰克这场3000英里旅行,对他治疗抑郁症的作用。《户外探险》与孟斯的对话也集中在这一点上。

孟斯说,对于抑郁症人群来说,通常是他们对自我的认知,以及他们对与世界、与他人之间的关系的认知体验,给他们带来了抑郁情绪。抑郁症患者常常感到不安全,或感觉到自己的低价值感——别人都不在乎我,以及在自我的认知中自己也不是一个值得在乎的人,而这些想法通常来自于他们成长过程中的某些糟糕体验。

“心理咨询或一些疗愈性活动,比如徒步,都是帮助他们建立一些矫正性体验。简单来说,就是与过去不同的心得体验,这些体验扩展了他们对自己的认知和对关系的认知。”这种体验与尝试在最开始阶段,甚至可能是失败的。比如仅仅在刚上路的第一个10公里时,杰克就遭遇了第一场崩塌。在沿途歇脚的一家酒吧里,杰克再次将自己放逐于酒精和毒品,从二者之中获得社交愉悦与对当下痛苦的逃避。

杰克将此称之为“破坏性的行为”,其实就是一而再、再而三地放纵自己于恶习之中。当一个人无法自律地去做些正向的事情时,他就很容易通过伤害自己,获得对自己的掌控感。从这第一个小“事故”开始,杰克接下来面对了无数次崩塌再重建的时刻。路上遇到的人与故事为杰克创造了深刻的生命新体验,让他打开自己,接受各种外部人和事的影响,从而重塑了杰克的思想。

比如,杰克这一路上有非常多的“沙发客”经历,陌生人给予了他难以想象的慷慨,有一次他临时投宿在酒吧中遇到的陌生人杰米家中,杰米家在前不久刚遭遇了入室抢劫,面对陌生人的留宿,杰克认为杰米本会是抗拒的,但杰米却对他说:“不能因为一次意外,就再也不相信世界上有好人了”,并给予了杰克有如兄弟般的温暖。这让杰克重新看待生命中的痛苦时刻——他一直在刻意忘记的那个早晨,“如果不是它,我也很难像现在这样,能够真正理解那些经历过同样痛苦的人。”

带着开放的心态,杰克走进越来越多人的生命中。在搭车的路上,他遇到了艾伦。艾伦因为吸食海洛因上瘾,几乎失去了生命中所有重要的人。但后来他成功戒毒,彻底改变了原来的生活,并且成为了一位心理健康护士,专门帮助那些和他过去一样坠落深渊的人。“很难想象艾伦深陷毒瘾的时候,是怎样为自己找到希望和出路的。”

孟斯说,杰克在漫长的徒步中慢慢开始了解更多他人的困境和挣扎,看到他人的不容易,也开始对自己更有信心。以及他在徒步旅行过程中,开发了自己身体的潜力,看到身体变得强壮。杰克在徒步期间参加了两场大型的跑步赛事。其中一次是伦敦马拉松,他因为徒步环英之旅在网络上备受关注,被邀请作为嘉宾参加BBC《心灵马拉松》节目的录制。从最开始跑几公里都无比艰难,到最后跑完42公里的马拉松,跑步也变成了杰克抗击抑郁最接近“解药”的方式——“跑步的时候,我觉得自己所向披靡,没有什么能伤得了我。”

42公里的最后几公里,杰克几乎跑到失去意识。很久以来,杰克不仅无法感受活在当下,甚至失去了活着的感觉,但在人生第一场全程马拉松的冲线时刻,人群中发出的欢呼震醒了他,杰克说自己终于捕捉到了心头涌起的所有美好的情感,纯粹、原始、真实。

“看着这一切,我对自己说,从今往后,每当我觉得自己一无是处,每当我感到孤独,每当我感到危险的风暴向我袭来,我就要在脑海中重放这一刻的画面。……此刻我所感受到的东西,让我再也不想死了。是的,我要永远活着。”

解药

《走出抑郁症》这本书的作者杰克在患有抑郁症后,没有服用抗抑郁药物,而是进行了两次心理咨询,一次是在他计划自杀的当天下午,一次是在伦敦马拉松期间BBC节目组的安排。

最初想将这本书作为讲述户外与抑郁症话题的切口,是看到在本书的宣传中写道:不靠药物治疗和心理咨询,以徒步旅行战胜抑郁症的自我疗愈方法。所以在本文中我们不可避免的,且在一定程度上的,要讨论讨论这个话题。

在刚刚确诊抑郁症的阶段,旧甜回家后就开始服用医生开的药物,“确实有一段时间不太犯病了,但是每一天都浑浑噩噩,只要吃下那颗药,人就像打了麻药一样不再清醒。明显感觉它在压抑你的情绪,并不能让你根治、让你快乐,只是让你的情绪不再那么敏感。”

去户外登山时,旧甜则会停止服用药物,她表示抗抑郁药物会使人处于昏昏沉沉的状态,而登山需要人保持完全清醒;进山后的旧甜,发病率变得很低,“戶外带来的快乐可以至少让我维持半个月的好状态。”

另一位抑郁症患者小耳朵,在抑郁症严重的阶段,每次去上课前都要做很久的心理建设,“看着孩子们闹腾,我却一句话也说不出来。”被确诊重度抑郁后,小耳朵也开始服用药物,但后来将近一年时间的登山户外运动,显然让她状态回归,“爬升多的时候,没有太多精力看风景,在大口喘息之中,氧气充满全身,很久体会不到浑身充满力量的时刻了,头脑清醒,身体也被唤醒。”

常去户外的那段时间,小耳朵把药物停掉了。“身体疲惫,精神放松,失眠的状况好了很多,于是我先停掉了助眠的药物。充足的日晒、运动在夏天唤醒了很多东西,比如征服欲,我作了很多计划,比如去爬五岳。自己感觉良好,瞒着家人把白天的药也停掉了,因为长时间在山野里,停药后并没有太多不同。”

但进入冬季后,北京的冬天不适宜爬山,本着不想给社会添麻烦、给自己找麻烦的想法,小耳朵逐渐开始了“猫冬”。“这时候没想起没吃药,但的确状态开始变差,睡眠不好,會突然发脾气,一点小问题就触发我敏感的神经,哭泣争吵……在和幼儿园老师的交谈中,听到小朋友在幼儿园自我情绪控制很差,我这才意识到我的情绪对家庭的影响有多大。孩子是每个母亲的底线,我知道再这样失控下去,孩子会受到很大影响,于是又开始规律服药。”

本书译者、心理咨询师孟斯对“服用药物”的必要性,是这样讲的:药物更多是从生理层面改变人身体中的神经递质——比如一些药物会影响人的神经系统中化学物质的平衡,以此改变人的情绪。而“矫正性体验”——比如登山徒步等运动,是通过活动刺激神经系统。某种程度上说,药物和运动都从刺激神经性层面各自发挥着一定作用。

但只靠服用药物并不能让人走出抑郁症,只能减缓症状,因为药物是在生理层面将症状改善,却并不能深层地改变一个人的成长,即个体对世界与自我的认知层面的改变。“从心理咨询师的角度来说,我们其实觉得‘矫正性体验是更有价值的。抑郁症的症状其实是在揭示更深层次的东西——一个人需要成长的部分,如果我们只是想去消灭症状,我们就失去了促进成长的机会。”孟斯说。

那么药物治疗之外,与心理咨询师沟通,会有显著的作用吗?每位患者情况也各自不同。旧甜给出的是否定回答。她甚至十分抵触心理咨询。她觉得心理医生对患者说的内容,会让患者觉得自己更是个患者,如果抗压能力不好的患者,从医院回来后会变得更严重。

在环英徒步的路上,杰克“自我消化”了许多心理崩塌时刻,可以说,正是日日夜夜的经历,加之杰克举一反三的思考过程,促使杰克通过户外进入了自我治愈的过程。此外,杰克在路上遇到的那些开导过他的人,实际上也间接起到了“心理咨询师”的作用。

“当然,一个人是可以不通过心理咨询来完成自我成长的,但是我自己作为心理咨询师,能够看到心理咨询在‘矫正性体验过程中所能提供的价值。心理咨询师经过专业的训练,像杰克在书里提到的一些经历,如果他有一位咨询师的话,可以通过与咨询师的聊天,利用咨询师所拥有的对症状的敏感度,让他更加强烈地进入自我觉察的世界,以此带给他更深的体验。”孟斯说。

黎明前的黑暗

无奈的是,“黑狗”总会再次出现。在3000英里的徒步路上,“黑狗”反复袭击着杰克——30个小时的痛苦搭车体验、超长马拉松打破了徒步旅程原有的平静,以及接连发生的不确定性事件,让杰克一直努力逃避的熟悉感觉再次涌上心头,“黑狗”好像无时无刻在身边的隐秘处潜伏。

“周围的一切都褪去了颜色,内心里的声音却更强烈了——在东伦敦时每时每刻都折磨着我的那个声音,那个已经消失了将近一年的声音,又一次开始呼唤我。”

“在托尼家,我又回归了过去的习惯,用酒精和毒品来掩盖抑郁……我的情绪越来越低落,变得孤僻退缩、萎靡不振,感到所有人都离我很远,整个世界也离我越来越远。我甚至开始查看回家的火车票……”

徒步或其他户外运动本身,并不足以治愈抑郁症,而是在这个过程中,杰克在“黑狗”一次次来袭击时,一而再、再而三地“拽自己一把”的这个过程,让杰克学习到如何给抑郁这只“黑狗”拴上缰绳。在其中一次抑郁发作时,杰克意识到自己需要找人谈谈,在这时他遇到了薇姬,她听了杰克对剩余未知路程的焦虑,拥抱了杰克并对他说:“你要继续向前。”这句话让杰克想起了参加马拉松时的自己——继续向前,除此以外别无其他。

无论是在城市中,还是在山中,“黑狗”也一次次袭击着旧甜。“现在我的心理状态已经很好了,但还是会想要去终结,觉得自己熬不过下一次发病,很痛苦,我自己也没有办法。”重度抑郁症很像一种生理疾病,旧甜说,有时候自己正在开心地遛狗,却突然想到“我什么时候、以什么方式去死会比较好”。

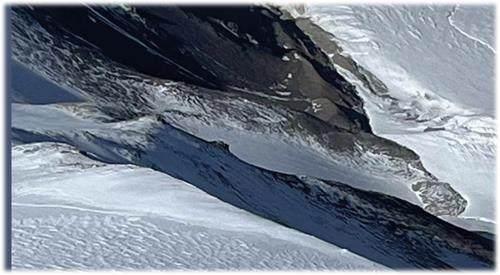

2023年在攀登慕士塔格时,在从大本营去往C1的路上,旧甜盯着坡面上的雪,莫名奇妙地开始掉眼泪,最后到爆哭,稀薄的空气让她不得不大口呼吸才能感觉好一些。原本开心地在雪山上,为什么会突然大哭呢?旧甜也不知道。几百米外的朋友向旧甜招手,让她过去,她发现自己正站在洁白的雪地之中,视线所及皆是空旷,她心想这条路真是长啊,“要么后退,要么往上走”。

在雪山的世界中,旧甜的自我救赎,也如攀登一样坎坎坷坷。在慕士塔格峰后,珠峰成为了旧甜下一个目标,甚至是一个“能吊着我这条命”的目标。“去登珠峰我要准备一年,这一年里我是不可能会去死的,因为每一次复发的时候,我都会想着,我还有这件事去完成,心里还会有期待。”

然而前一段,旧甜又冒出来想自杀的念头,她甚至在脑海里想过如何写下遗言,“可能我的意志力能让我在8000米死亡地带坚持下来,但是在对抗抑郁症的路上,我没有办法坚持下来。”旧甜说,即便是在攀登雪山,如果控制不好,“黑狗”也会钻进你的心里,如果她不会防守或防守的不是特别好,继续登山可能都很困难,因为那时候人会感觉到浑身无力,没有兴趣,“我干嘛要来登山?”所有负面的想法都会出现,否定你做的所有。

对于旧甜来说,攀登雪山时自己与山之间,很像她与抑郁之间的关系。她享受雪山,但有时候也觉得在日出之前太苦了,太冷了,那么黑暗,这就像抑郁症患者生病时的状态。旁边能拉你一把的人并不多,但有时候总会有人喊一句“快看”,我们抬头看,星星和银河都还在。“走得特别累,想放弃生命的时候,就像在山上想放弃攀登一样,再熬一熬日出就出来了,日出后阳光洒在身上就能暖和了。”

7年前刚生病的时候,旧甜与抑郁的对抗只能坚持2分钟,但随着这些年海拔高度的攀升,旧甜说自己已经能坚持20分钟到半小时左右了,“这可能就是户外和雪山给我带来的最明显的改变。我能更好地坚持了,因为每当抑郁出现时,我会把心态带入到我在户外的场景当中。”至少每次熬过来的时候,她都会想到那句话:请你务必一而再、再而三,三而不竭,千次万次的将自己拉起来。”

阿甘时刻

在3000英里的旅程即将结束的时候,杰克以跑步的方式到达了英国最北端,抵达终点时,杰克觉得自己就像电影《阿甘正传》里面的阿甘。在看到北端标识牌的那一刻,他把随身携带的小包扔在地上,帽子抛上了天,狂喊了一生“哇喔!”欢腾片刻后,他的内心感到了一种彻底的平静。和阿甘一样,他也开始通往回家的路。

旧甜也有过相似的平静时刻。那是在攀登那玛峰时,旧甜与向导高立经过一片小悬崖,当时雾很大,还下了点小雨,那一刻旧甜觉得特别安静和舒服,那段路很安全,旧甜让高立先走,自己想在这里待上片刻。“那一刻我感到我在享受大自然,风和雨真的很舒服,也没有人跟我说话,心里很平静。”

小耳朵在回忆自己所享受的户外时刻时说:“在宏伟的世界里,一切烦恼都变得微不足道,连人的存在都显得那么多余。”

户外并不会以轰轰烈烈的方式,治疗好这一群体的绵长、深沉的伤痛。一切都是在潜移默化中发生的。可能是遇见了一些人,可能是一次磨难的经历及化解。在这些体验中,“‘你死我活的战争主题就变成了‘自我疗愈的旅程。”

在慕士塔格峰之后,旧甜计划在今年5月攀登珠峰。她想去翻越自己心中的那座未见山。

她说如果成功自己会在顶峰展开旗子,上面写着:“祝你开心”。