罗忠镕《第一弦乐四重奏》五声性复调结构研究

王丽君 孙志鸿

摘 要:本文对罗忠镕《第一弦乐四重奏》中五声性复调结构进行了系统研究,总结了其基于西方古典对位规则和在五声性基础上融合中国传统多声部技巧的对位规则,横向循环调性和纵向调性的复杂化等调性逻辑,以及五声性复调结构呈示、展开、连接等曲式功能,论证了该作品所具有的融贯中西的艺术品质和锐意创新的可贵精神。

关键词:罗忠镕;第一弦乐四重奏;五声性复调结构

中图分类号:J614.2文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)02-0040-06

引言

罗忠镕(1924—2021),中国当代著名作曲家、音乐理论家和音乐教育家,出生于四川省三台县。1942年开始学习音乐。自1944年先后师从兴德米特的高足、中国近代作曲家谭小麟,以及作曲家丁善德学习作曲。在漫长的创作生涯中,罗忠镕创作了大量蕴涵鲜明的民族风格和时代韵味的交响音乐、室内乐和艺术歌曲等多种体裁的作品,为推动和繁荣中国当代音乐创作与理论的发展做出了杰出的贡献。

《第一弦乐四重奏》创作于1984—1987年,采用基于五声性音高材料的传统作曲技法写成。全曲共三个乐章:第一乐章为省略结束部的奏鸣曲式,速度为愉快的小快板(Allegrretto amabile);第二乐章为集中对称的复三部曲式,速度为轻巧的快板(Allegro leggiero);第三乐章为主题与变奏,包含了单二部结构的主题以及七个变奏。

在该作品中,作曲家探索了运用纯粹的五声性音高材料,通过富有创新性的多声部音乐语言和西方音乐范式的有机结合,实现了其丰富的中国意蕴的美学表达。在多声部组织方面,罗忠镕对复调技法的运用更具特色,体现了其深厚的复调写作功底,显示了作曲家大胆融合与锐意创新的可贵艺术品质。下面从五声性复调结构的对位规则、调性逻辑、曲式功能三个方面来展开论述。

一、五声性复调结构的对位规则

在该部弦乐四重奏中,作曲家分别从中西两种音乐文化中汲取多声部技巧,成功探索了五声性音高材料的对位技术及其表现力。

1.基于欧洲对位法的五声性对位规则。该作品的对位规则主要以协和音程、协和三和弦和五声性聚集和音为主:如大小三度、纯八度、纯五度,大小三和弦及其第一转位和基数为[0,2,4,7][0,3,5,8]的五声性聚集和音。小七度和纯四度被视作不需要解决的协和音程,为复调结构增添了丰富的调式色彩。

第一乐章展开部开始部分(谱例1),主部主题b乐句由中提琴奏出,大提琴奏出对比的低声部,构成二声部对比复调结构,调性为b羽转向a商。其中第68小节的四度音程是作为不需要解决的协和音程出现的。

谱例1 第67—72小节

主部主题a乐句及其变化重复(谱例2),作曲家采用高声部陈述主题,大提琴声部奏兼具低音功能的对位旋律,起着明确调性和衬托主要旋律的作用。由第二小提琴和中提奏出起和声衬托作用的内声部。该片段调性为g羽,第9、11小节和声为g小七和弦,因而由低声部和中声部先后进入构成的小七度音程为协和音程,故不需要解决。第13、15小节为d小七和弦,其小七度的应用和前面相同。第10小节虽然和声骨架为B大三和弦,但是由于旋律的积极运动,在第2、3拍分别构成了五声性和音与三和弦结构。

谱例2 第8—16小节

由上两例看出,作曲家在保留了欧洲古典对位法协和音程与和弦的基础上,将具有五声特性的小七度、纯四度音程,以及五声性聚集和音纳入其中,使对位结构形成了鲜明的个性化因素和五声性特征。

2.融合中国传统多声部技巧的对位技术。中国传统音乐中的多声部技巧,主要是指同一性大于对比性的各种支声手法。作曲家在吸收西方古典对位法技巧的同时,融入了传统多声部元素。如第二乐章再现部(谱例3),小提琴两声部构成支声结合来陈述变化再现的主题,大提琴与中提琴先后奏出对比声部。支声结合的两个声部骨干音相同,时分时合,以合为主。

谱例3 第127—133小节

第三乐章变奏2赋格段的展开部(谱例4),在第一小提琴、第二小提琴和中提琴声部将主题材料运用平行支声手法进行发展,在达到音响顶点后又逐渐回落,大提琴奏出和音支撑。这种平行支声手法的运用增添了旋律的立体化音响效果。

谱例4 第83—91小节

二、五声性复调结构的调性逻辑

调性思维上作曲家也进行了一系列探索,除了在纵向对位上加以调整之外,通过纵横两个维度拓展调域和大胆使用规律性、色彩性与动力性兼具的调性转换手法,丰富了五声性复调结构的表现力。

(一)循环调性复调结构

所谓循环调性复调结构,即按照一定的音程规则进行调性发展的手法。该作品中,循环调性主要有如下两种:

1.五度循环调性。即将七个升降号以内的各调,按照纯五度关系向上、向下排列,就构成五度循环调性的复调结构,调性循环速度的快慢与复调结构的稳定程度相关。

第一乐章展开部第三部分(谱例5)采用主部主题b乐句材料,运用紧接加自由声部的手法进行展开,调性自G(F)宫开始,b乐句在中提琴和第二小提琴上构成上八度紧接卡农,大提琴奏出自由衬托声部;4小节之后b乐句自大提琴进入,与中提琴和第二小提琴和音化结合的b乐句构成了上八度紧接卡农,同时由第一小提琴奏出d乐句,调性为B宮;第102小节转为E宫;第114小节a乐句进入时,调性进入A宫。

由以上分析看出,该段五度循环调性是向下属方向变化的,同时呈现出逐步加速的特点,表明该复调结构越来越趋向不稳定的展开特性。

谱例5 第104—114小节

第一乐章展开部第五部分是主部主题a乐句以四重调性紧接卡农的手法进行展开的复调结构(谱例6)。a乐句自大提琴开始,先后在中提琴、第二小提琴和第一小提琴构成紧接进入。其调性也依次由C宫转向G宫、D宫和A宫;第142小节开始,这个四声部紧接段落通过上二度模进获得了更加不稳定的效果。

与前例不同,该例五度循环的调性转换是向属方向进行的,同时其循环变化的速度也更快,且某些声部形成了横向的调性模进,如中提琴声部自第104小节的弱拍开始为D宫,至第106小节弱拍开始变化为A宫等。以上因素结合复调手法的运用,使得这段复调结构更加具有鲜明的展开特性。这与其所处的结构部位有关系。

谱例6 第139—149小节

类似的谱例还有第三乐章变奏2赋格段主题第二次进入之后的间插段处(第52—59小节),此不赘述。

由以上分析可以看到,五度循环调性复调结构往往结合不同技术手段方能实现其特定的表现目的和意义,此种调性逻辑拓展了五声性复调结构的表现力。

2.二度循环调性复调结构。即复调结构的调性转换以二度音程为规律,各声部调性关系较五度调性循环更远,色彩性和动力性更强,由此带来了复调结构更加不稳定的展开特性。

第三乐章变奏7展开部(谱例7),来自赋格主题b的材料,由大提琴奏出,调性为A宫,之后分别在中提琴、第二小提琴和第一小提琴构成紧接模仿,其调性结构由开始的A宫规律性地转换至G宫、F宫、E宫,之后以五度关系进入A宫。

谱例7 第268—274小节

五声性复调结构的二度调性循环比五度调性循环更具有展开特性,弥补了五声性音高材料紧张度不足的天然缺憾。

(二)双调性与多调性复调结构

这类复调结构是调性思维纵向拓展和复杂化的结果,在该作品中,此种调性逻辑又分为如下三种:

1.静态双调性复调结构。所谓静态双调性指的是构成双调性对比结合的两个调性自始至终清晰稳定,由此所形成的效果也具有持续平稳的线性特征。

第一乐章副部主题(谱例8)d和e两个乐句的陈述运用了静态双调性结构:d乐句主要旋律由第一小提琴奏出,调性为G宫;第二小提琴和中提琴奏出音型化等值节奏的衬托旋律,大提琴奏出三连音节奏的下行进行的低声部,这三个声部的调性统一在A宫中,形成了大二度关系的双调性复调结构,为副部主题带来了较为复杂的音响效果,与单一调性的主部主题形成了对比。

谱例8 第44—48小节

2.动态双调性或多调性复调结构。即构成复调结构的多个旋律各自具有明确的调性,并且在旋律进行中各声部又转换至其他调性,由此形成了动态双调性或多调性复调结构。

第三乐章变奏3(谱例9)即是运用动态双调性的复调结构。主题由大提琴奏出,调性为G宫、D宫、E宫、E宫,中提琴、第二小提琴和第一小提琴则构成和音化旋律。值得注意的是每一个五音和音在纵向上皆明确了五声性调性结构,调性转换的速度较快,从B宫开始,经过A宫、B宫、D宫、E宫、G宫、A宫,停顿在一个无调性和音上。该段动态双调性复调结构衬托了大提琴的独白旋律,形成了非常强烈的戏剧性表达。

谱例9 第153—155小节

第三乐章变奏7赋格段展开部中调性变化极为丰富多样。谱例10为四声部紧接段,自大提琴声部开始依次进入不同调性的主题,大提琴主题调性为E宫、A宫、D宫;中提琴主题为B宫、E宫、A宫;第二小提琴主题为A宫、E宫、A宫;第一小提琴主题则保持在B宫中。四个声部分别形成了动态多调性复调结构,并借助于紧接模仿等手法的运用,保持了这段复调结构的不稳定展开特性。

谱例10 第286—294小节

3.动态调性与静态调性纵向结合的多调性复调结构。此种复调结构中有一个声部(音层)为静止不动的调性结构,其他声部(音层)则有规律地进行调性展开,由此在调性层面形成了极具戏剧性的动静结合。

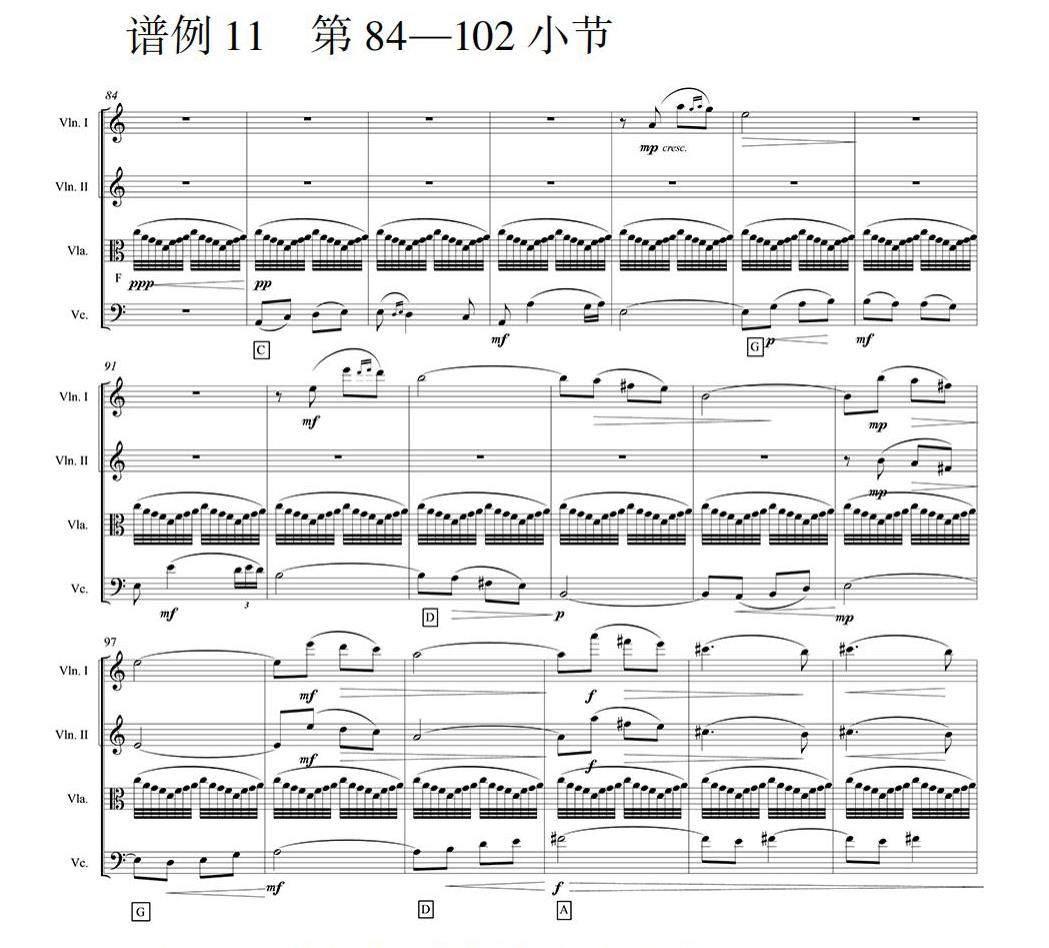

第二乐章C乐段(谱例11),中提琴为固定音型,调性始终为F宫,构成静态调性音层。大提琴与第一小提琴先后运用了呼应性模仿、卡农式模仿、倒影模仿、模进、自由模仿等多种复调技法,形成对话式效果。大提琴声部(小提琴声部自第92小节加入)的调性主要以五度循环关系不停进行转换,依次为C宫—G宫—D宫—G宫—C宫—D宫—A宫—E宫—G宫—C宫—F宫,中提琴的固定音型形成静态调性音层与大提琴和小提琴两个声部构成一个动态调性音层。两个音层由此形成了动静结合的双调性复调结构。

谱例11 第84—102小节

三、五声性复调结构的曲式功能

为了构建五声性音高材料的奏鸣套曲范式,提升五声性音高材料的表现力,作曲家巧妙地运用了多种复调结构形式,探索了五声性复调结构的曲式功能,拓展了基于五声性音高材料的表现空间。

1.具有呈示功能的复调结构。对比复调,即每一个声部充分表现出其独立性而又协调的结合在一起所形成的复调结构,善于呈现极为细腻的情感表达,因此常作为呈示功能的复调结构用来陈述主题。

第一乐章主部主题为四句体乐段结构,a和a1句运用四声部对比复调形式来陈述(谱例2);b乐句则减为对比二声部(高声部为八度重复);c乐句自四声部逐渐减为三声部结构,其中第一小提琴和第二小提琴变为平行四度结合方式。由此可得,即使是在一个乐段结构的主题内部,对比复调的具体形态也是依据音乐结构功能的变化进行着积极的变化的。

该乐章副部主题也是四句体乐段结构,也采用了对比复调手法陈述。与主部主题不同的是,该主题d、e两个乐句采用了双调性复调结构,使得这个主题的音响效果变得复杂而有动力,形成了与主部主题的性格对比(谱例9)。f和g句则调性趋向统一,其中f句采用了略带模仿因素的对比四声部复调织体,g句则插入了主调的因素。这些变化也是为了满足主题乐句间不同音乐语气的需要。

2.具有連接功能的复调结构。此种功能常运用模仿复调结构,结合模进以及调性的发展实现其表现功能。

第一乐章呈示部的连接部(谱例12)为多调性对比复调结构。第25小节开始,主部主题乐句a自中提琴奏出,调性为F宫。两小节之后在大提琴和第一小提琴分别构成紧接进入,调性转换至C宫。第31—34小节,第一小提琴与第二小提琴为D宫调式,中提琴和大提琴为A宫调式。第35—36小节四声部调性统一到E宫调式。该复调结构通过多调性对位的不断转调,增加音响效果的紧张度,使其对比性更加明显,进而推动音乐的发展。该段复调结构既融合了民族调式特征,又体现了鲜明的现代感。

谱例12 第25—36小节

3.展开功能的复调结构。如紧接段、卡农式模进和无终卡农等具有展开特性复调手法,经常用于奏鸣曲式的展开部或者变奏曲式中具有展开意义的变奏中。

(1)紧接段。第三乐章变奏7再现部第297—306小节(谱例13)为二重调性紧接段。第一小提琴与大提琴为D宫,第二小提琴与中提琴为G宫,四、五度调性的纵向结合,拉近了声部之间调性距离,为趋向终止做准备,并使主题变化更加多样,纵向结合手法更丰富,推动全曲发展。

谱例13 第297—306小节

第三乐章变奏7再现部第286—294小节(谱例10)为四声部紧接段,调性的规律性变化结合紧接卡农技术的运用,构成了这个赋格再现部中饶有趣味的部分。

(2)卡农式模进。相比紧接段在声部进入上的不断高涨的趣味性,卡农式模进则具有整体音高的变化,因而更具不稳定的展开特性。第一乐章展开部第139—141小节是自下而上的模仿条件不同的四声部多调性卡农(谱例6),使音响效果越来越紧张,逐渐推向高潮。

(3)無终卡农。在展开性段落中,无终卡农能将高潮段落保持在一个水平线上,形成高潮的持续性。第二乐章B乐段第三乐句(谱例14)为两个外声部构成的第一小提琴与大提琴的下十五度无终卡农(内声部以主调化和音衬托),时间距离为一小节,调性为C宫。至第53小节停在小七和弦,形成了音响较为紧张的停顿。同时运用B乐段第一乐句材料进行扩充,使音乐情绪逐渐升高,推向高潮。

谱例14 第46—53小节

4.作为变奏曲主题变奏与终曲的赋格段。此种复调结构可以综合运用多种复调技法,形成对变奏曲主题的变奏性发展和总结性收束。

第三乐章变奏2是一个运用赋格段对主题进行变奏发展的例子(谱例15,赋格段呈示部)。主题由第二小提琴奏出,运用变奏曲主题a动机变化发展而成。中提琴和大提琴为和音化声部,调性为F宫。即该赋格段主题进入不是单声的,而是以主调织体的形式陈述的。答题由第一小提琴声部奏出,调性转到C宫调式,由三声部增加到四声部构成对比复调。

谱例15 第44—59小节

在赋格段展开部,结合紧接模仿、节奏模仿、多调性等展开手法的运用,使整体音响效果愈加紧张,推动变奏曲的发展,强化了主题在作品中的核心地位。

第三乐章变奏7(谱例16)是一首变奏曲终曲赋格段,具有较强的展开性和终曲功能两个特性。该赋格段在形成规范的呈示部之后,立即运用丰富多样的复调技法如大规模间插段、紧接段,结合调性的复杂化和主题倒影、主题分解等主题变形技术形成展开特性,体现出概括总结的特征,并通过尾声将音乐推向最终高潮,体现出变奏曲“终曲”的特征。

下面是该赋格段的主题和整体结构图示:

谱例16 第229—235小节

结语:基于特定音乐表现的五声性复调结构的创新性

由以上分析看到,罗忠镕《第一弦乐四重奏》中丰富的复调结构技法和语言的运用,充分体现了作曲家立足传统音乐文化、当代审美和外来音乐范式而进行锐意创新的可贵品质。他建立在五声性音高材料基础之上的多样化、创新性的复调思维与技法在该部弦乐四重奏中具有丰富的表现功能和奏鸣套曲的建构功能。具有如下艺术特色:

一是对五声性复调结构的调性逻辑进行了拓展。如双调性和多调性是调性思维的纵向拓展;五度循环调性和二度循环调性是调性思维的横向拓展。调性思维拓展的结果,是五声性复调结构表现力的丰富。

二是对五声性复调结构的对位规则进行了富有开创性的探索。如以古典对位法规则为基础加以适当调整,将大二度、小七度以及五声性和音视为协和和音,赋予了五声性对位结构以民族韵味的音响效果;各种支声手法的借用,则更加指明了其与民间音乐语汇的紧密联系。这些细节上的装饰与加工进一步增添了复调结构的五声性特征。

三是对五声性复调结构的奏鸣性表现功能进行了富有成效的探索。运用五声性音高材料创作奏鸣套曲,是中国作曲家一段时间以来孜孜探寻以期能表现中国精神、成为中国性音乐范式的重要内容。在该部弦乐四重奏中,作曲家运用了丰富的复调技法和语言,完成了奏鸣曲式中主副部主题之间的对立与统一、主副部主题的展开以及奏鸣曲式的程式化、以及奏鸣套曲的结构功能。

(责任编辑:李鸿熙)