《三黑和土地》教学实录

一、谈话揭题

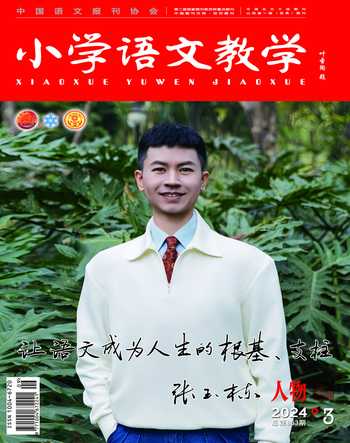

师:今天是位新老师给大家上课。我姓张,名玉栋,(出示:张玉栋)就是这三个字。我叫——

生:张玉栋。

师:你们觉得这个名字怎么样?

生:非常好,听起来感觉很好。

生:我觉得这个名字有来源,不像有些名字,就是随便取,如二娃、三娃之类的。

师:看来你接触过农村的孩子,听说过这样的名字。张老师今天就要给大家介绍这么一个人,他叫——(板书:三黑)来读一读这个名字。

(生读)

师:刚才你说这名字怎么了?

生:像随便起的,没有文化,就是给他一个名字,让人知道他是谁。

师:不像我们的名字,都得查字典,绞尽脑汁想那些有美好寓意的字。听了“三黑”这个名字,你还有什么感觉?

生:感觉土里土气,不像张老师的名字,高大上。

师:哈哈,你叫什么名字?

生:我叫蔡宇梵。

师:“宇宙”的“宇”,“梵高”的“梵”,你的名字更高大上。

师:他表达了自己真实的想法,觉得这个名字好土。三黑的身份是一个——

生:农民。

师:对,他是个农民,是在土地上劳动、耕种、收获的人。(板书:土地)今天这节课我们要学习诗人苏金伞的这首诗,题目叫《三黑和土地》。(板书:和)

二、温故铺垫

师:说到农民和土地,我们中国有一首家喻户晓、妇孺皆知、你们都会背的古诗——

生:《悯农》。

师:背背看。

生:锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

师:同学们,这首诗里,农民苦不苦?

生:苦!

师:累不累?

生:累!

师:太苦了,太累了!所以诗人李绅直接用《悯农》来作题目。知道什么叫“悯农”吗?

生:就是可怜、同情农民。

师:你们可能有所不知,这只是《悯农》的其中一首。它还有另外一首——(出示)来读一读。

生:春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。

师:如果说“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”是《其一》的关键句,那《其二》的关键句是——

生:四海无闲田,农夫犹饿死。

师:这两句诗是说普天之下的農田都被种上了庄稼,但是农民仍然有饿死的。你知道是为什么吗?

生:粮食都被那些富人给收去了,农民自己却没有东西吃。就算你要卖出去,也只能卖几块钱,不可能卖出高价。

师:尽管他知道得不多,说得不那么准确,但是我能够听出来,这个孩子还是博览群书的,他了解一些历史知识。同学们,你们了解的这些历史知识有助于学习这首诗。

师:《悯农》这两首诗,写的是农民在土地上耕种、收获的事儿,表现的是农民的辛苦和世道的不公,表达的是诗人对农民的同情。那《三黑和土地》这首现代诗又会写什么事?抒什么情?今天这节课我们就一起来学习。

三、预习考查

师:大家已经预习过了,有信心把这首诗读正确的请举手。(生举手)先来看一组词语。(出示:土疙瘩、顺溜、闺女)谁来读?他读的时候,请大家注意听,看看这一组词在读音上有什么特点。

(师指名读,生没有读出轻声。)

师:有不同的读法吗?

(另一生读)

师:他读得太好了,不用第三个人读了。这一组词在读音上有什么特点?我请一个离他最近的同学说。

生:每个词最后一个字都是轻声。

师:这三个轻声词不常见,用我们今天的话来说,土疙瘩其实就是——

生:土块。

师:顺溜就是——

生:顺畅。

师:是吗?诗里用顺溜说什么呢?

生:说土地。

师:对了,土地怎么了?

生:光滑、平整。

师:这是顺溜。闺女就简单了,是指——

生:女儿。

师:你们瞧,这些语言也土。(出示第二组词语:麦籽儿、蝈蝈儿、打滚。指名读。)

师:我很欣赏你第一个举手的勇气,但是有两个词读得不那么准。(另请一位学生)参考第一行,你发现第二行词语都是——

生:儿化音。

师:请你读一读第二行。

生:麦籽儿、蝈蝈儿、打滚。

师:好极了,虽然“打滚”没有加“儿”字,但是它也要儿化,这样读才自然。

(师范读,生跟着一起读。)

师:虽然是深圳的小朋友,但是刚才大家的儿化音读得真不错。这首诗里有很多的轻声、儿化音,朗读的时候要多加注意。

师:还没完,第三行。(出示:白霎霎、痒抓抓、蹚坏)

(师指名读,生犹豫。)

师:第一个不会跳过去。

生:抓痒痒。

师:看仔细,再来一遍。

生:痒抓抓。

师:很好,第二个读对了。第三个。

生:táng坏。

师:形声字,你认了半边读了。怎么说呢,你还是有语文学习的常识、功底的,但是预习得不够充分。接下来的时间,你要更加认真地听讲,好吗?他第一个词没读出来,第三个词也没读对,我来帮他,也是教在座的不会的同学。

(师范读,生跟读。)

师:你来正确地读一遍。(再请刚才的学生读词语,生都能读对。)

师:我相信你学会了。请坐。这三个词你们以前见过吗?

生:没有。

师:也难怪读不出来,头一回见。别说你们了,我也是头一回见,这些词语比第一行更土。土到什么程度?是河南当地农民的方言。你看诗人就直接把它写进诗里了。

师:最后一行。(出示:打场。指名读。)

生:打chàng。

师:声音倒是够响亮的,但是没读对。谁会读?

师:仍然是老师要教大家,注意听怎么读。打cháng。再读一遍。

(生读)

师:打场其实就是用拍打或者碾压的方式,让麦粒从壳里边脱出来,这就叫——

生:打场。

四、聚焦第一个关键句:“翻身的人儿心里真甜”

师:这些词语都会读了。现在我们要把所有的词语放进诗歌里。打开书,请同学们自由小声地朗读整首诗。一边注意读正确,一边找一找《三黑和土地》这首诗写了三黑在土地上做的哪几件事。

(生自由读)

师:三黑在土地上做的第一件事,你找到的是——

生:翻地。

(生上台板书:翻地)

师:翻完地之后干什么了?

生:耙地。

(生上台板书:耙地)

师:翻完地,耙好地,哎呀,他有点累了,于是这个时候他就——

生:歇了一下。

师:好,用诗里的词叫什么?

生:歇一歇。

(生上台板书:歇一歇)

师:同学们,三黑在歇一歇的时候看到了什么?你说。

生:看见了自己种的荞麦已经开花了。

师:真好,你看课文也看得仔細。(生上台板书:看花开)他还听到了什么?

生:蝈蝈叫。

(生上台板书:听蝈蝈叫)

师:看见荞麦花开,听见蝈蝈叫的时候,他——

生:他想到他小时候。

师:回忆。光是回忆过去了吗?

生:还想了明年。

师:明年,跟过去相反的,叫什么?

生:未来。

师:很好,他回忆过去,畅想未来。

(一生上台板书。事件呈一竖列。)

师:我们已经找到了这首诗所写的事,三黑在土地上翻地、耙地,然后歇一歇。他歇的时候看荞麦花开,听蝈蝈叫,想过去,想未来。这么看来三黑好自在,好清闲。他真的那么清闲,那么自在吗?

(生有的摇头,有的犹豫。)

师:咱们六年级一班的同学,干过农活的请举手。

(十几个学生举手)

师:也不少,我来采访一位。这位女同学,你来跟大家说说你干过什么农活。

生:帮我爷爷耙地。

师:了不起,耙了多久?

生:只有十几分钟,因为那个东西太重了。

师:什么东西太重了?

生:就那个耙地的。

师:那叫耙子。

生:耙子特别重,我耙了一会儿之后就很累了。

师:就腰酸腿疼了,是吧?请坐。我再采访一位。这位男同学,你干过什么农活啊?

生:在老家的时候,我拿着锄头去山上挖莴笋。

师:你当时什么感受?

生:很累。

师:有多累?

生:一回到家就躺下来,不能动了。

师:哈哈,累瘫了。同学们,你看,一个男生一个女生,干了一会儿活,就累成那样儿了。今天借着这首诗来了解一下,看看什么叫翻地。(出示图片)认识这个工具吗?

生:铲子。

师:那不是铲子,它叫铁锹。翻地要用脚把铁锹用力地踩进坚硬的土壤里,把土翻过来,让它变得松软。但是翻过来之后是大块的土疙瘩,所以还得——

生:耙地。

师:用耙子把土块都耙碎了、抹平了,所以耙过的地就显得特别的——我看谁会学习,会运用。

生:顺溜。

师:凭借我们的知识和经验,我们知道了干农活是很累、很辛苦的。但这首《三黑和土地》有没有表现三黑的辛苦?他写的是三黑在土地上劳动的什么心情?哪位同学能一下子定位到关键句。

(生举手)

师:好几个同学都找到了。你好像还没发过言呢。来,这个机会给你,请读出你找到的话。

生:翻身的人儿心里真甜。

师:请带着你的理解读出来。

师:“甜”字,咱们换个词,意思不变,你会换什么?

生:开心。

生:喜悦。

生:乐呵。

生:愉悦。

(生上台一一板书,另成一竖列。)

师:你们看这句话,三黑“心里真甜”,有个前提。

生:翻身。

师:都发现了,越来越会提取关键信息了。因为“翻身”了,所以他“心里真甜”。知道什么叫“翻身”吗?

生:不知道。

师:哈哈,你倒是挺诚实的。从课文当中发现的问题,答案从哪儿去找?

生:从课文里找。

师:找找看,这首诗里有两个小节就体现了翻身,你们一定能够找得到。找到的把手高高地举起来。

生:第11 、第 12 小节。以前他逮蝈蝈儿会被地主骂,因为地是地主家的,不是三黑自己家的。踩坏了地主的庄稼,地主就要骂他,甚至有可能揍他,而现在蝈蝈儿在自己的地里叫。

师:这就是翻身。“翻身”确实是一个特别有时代感的词儿。为了帮助大家更好地理解,张老师带来几段资料。

(师出示背景资料)

师:同学们,这个时候我们再看这句话:“翻身的人儿心里真甜”,你从“甜”字里还读出什么?

生:自由。

生:希望。

师:现在这块地是“我的”,“我”有自己的地了,这是什么感觉?

生:自豪。

生:幸福。

(生上台一一板书,成第三竖列。)

师:你们好厉害!“翻身的人儿心里真甜”,“甜”里面不光是开心,不光是乐呵,还有幸福,有希望,有自由,有自豪。因为他翻身了,所以他——(出示,引读。)

生:笑嘻嘻的,连嘴都合不上。

师:因为翻身的人儿心里真甜,所以他是这样的——

生:翻着土地,从东到西,从南到北,每一寸土都给翻起,每一块土疙瘩都给细细打碎。

师:因为翻身的人儿心里真甜,所以他——

生:地翻好,又耙了几遍,耙得又平又顺溜,看起来,好像妇女们刚梳的头。

师:翻地耙地是很土的事,可是这几句毫无疑问是诗啊。

师:因为翻身的人儿心里真甜,所以——

生:这么松散的地,简直是一张暖床,叫人想在上面打滚,想在上面躺一躺。

师:因为翻身的人儿心里真甜,所以那像软床一样的土地——

生:麦籽儿躺下去挺舒服,就想发芽,赶紧钻出来吸些雨露。

师:因为翻身的人儿心里真甜,所以那个土里土气、只知道干活的农民三黑——

生:看见自己种的荞麦已经开花,白霎霎的像一片雪。

师:是呀,他也看到了美。因为翻身的人儿心里真甜,所以当他听见蝈蝈叫,他觉得吱吱叫得人——

生:心里痒抓抓的好喜欢。

师:同学们,我们又遇到了那两个土里土气的词,哪两个?

生:白霎霎、痒抓抓。

師:老师经常说写作文要用上好词,这两个词是好词吗?

(生自由答,有的说“是”,有的说“不是”。)

师:这位同学你一直坚定地喊“是”,为什么?

生:我觉得这几个字很不常见。

师:不常见就是好词吗?为什么这是确凿无疑的好词?在这首诗里边就是百分之百的好词,换任何别的词都不好,就这两个方言好吗?

生:我觉得是因为这两个词很准确地描述了当时的情景。

师:很好。而且三黑的身份是什么?

生:是农民,所以他用的是农民的语言,用的是土里土气、土得掉渣的语言。

师:(在第一竖列左侧板书“土”字)土不要紧,要看跟人物是不是统一。更何况,这土里土气的语言包含着那么真、那么深的情感。(在第三竖列右侧板书“情”字)所以这些词组合在一起就成了一首诗。(在课题上方板书“诗”字)

五、关注“更甜”,拓展学习《在希望的田野上》

师:我们刚才读了那么多,几乎可以说,如果没有这一句“翻身的人儿心里真甜”,就没有这首诗。这一句太重要了。但是问题又来了,既然甜,我们一直写甜不就完了吗,为什么第 11 小节还要回忆过去的苦?我们把第11小节去掉,可不可以?

生:不可以。这里是在对比。

师:好极了,对比,衬托。如果一直写甜,(画示意图,先画一横线)怎么样?

生:很平淡。

师:突然写苦(向下画折线),还写将来更甜(向上画折线)。

师:(指示意图)“文似看山不喜平”,这样一来,诗就好玩了,文章也好看了。

师:带着自己的理解读这两个小节。咱们班朗读水平第二好的同学是哪位?好,你来读。

(生有感情地朗读)

师:读得好不好?掌声送给他。

师:他只是做了明年的打算。我们再帮他打算得长远一些。这首诗写于 1947 年的华北解放区,如果再过三四十年,那块土地会怎么样?歌曲《在希望的田野上》写的就是距离《三黑和土地》三四十年之后的场景(出示歌词)。看一看那时农民的日子过得怎么样?找一找证据。

(生自主阅读,圈画。)

生:他们盖新房子了,“炊烟在新建的住房上飘荡”。

师:你还从哪儿看出来他们的日子越过越红火了?

生:“西村纺纱,东港撒网”。农民不光种地,还开拓了其他业务。

生:“老人们举杯,孩子们欢笑,小伙儿弹琴,姑娘歌唱”,证明他们的生活越过越好。

师:这盛世真如三黑所愿。

六、聚焦第二个关键句:“农民一有了土地/就把整个生命投入了土地”

师:在词作家陈晓光的笔下,他把那一片土地称为希望的田野,但这是诗人的话,是词作家的话。对农民来说,他们对土地的感情,放在《三黑和土地》这首诗里,就浓缩在一句话中,请你找找是哪一句。

生:农民一有了土地,就把整个生命投入了土地。

师:你真厉害,找得准,读得也好。同学们,齐读——

生:(齐读)农民一有了土地,就把整个生命投入了土地。

师:从这句话当中,你看出了农民对土地怎样的感情?

生:珍惜。

生:就像对待自己的儿女一样。

师:那是深深的爱。

(请生上台在第三竖列板书“珍惜”“深爱”)

师:在苏金伞看来,这一句尽管浓缩了农民对土地的感情,但是还不够,于是他把这句话又写成了三小节。农民对土地的深爱,对土地的珍惜,对土地的用心,就在这几小节了。请大家仔细听,我请我们班朗读最好的同学来用心读。

(生很有感情地朗读)

师:下课之后,还可以再好好地读一读。农民对土地的感情就是这么深,但是也很复杂。张老师给大家带来了电影《隐入尘烟》的两个小片段,也是讲农民和土地的故事。两个主人公是一对夫妇,男的叫有铁,女的叫贵英。他俩在田间劳动完了以后坐在那儿吃馒头,有一块馒头掉地上了。来看他俩的对话。

(师播放电影片段)

师:从这段电影对白里,你又发现了农民对土地有什么样的感情?

生:我觉得他们对土地毫不嫌弃。

生:不但不嫌弃,他们还说土不看人的,不管你是有钱人还是没钱人,只要肯劳动种麦子,土地就会给你收获。他们对土地很信赖。

(师请生在第三竖列板书“信赖”)

师:农民最信赖的就是土地,只要有一块地,只要肯耕种,就饿不死。因为他们知道,土地是可靠的,是慷慨的,这是农民对土地的感情。

师:农民对土地的感情很复杂。还有一个片段接着看。这是夏天收完粮食之后,他们在地里种秋天的菜,贵英在前边走,一边撒种子一边拿脚把种子埋起来,留下一串串脚印。

(师播放电影片段)

师:你又感受到什么?

生:农民很依赖土地,就好像地里的庄稼发生什么都只能干挨着,离不开土地,离开就没法活了。

(师请生在第三竖列板书“依赖”)

七、呼应导语,留有余音

师:农民的生命跟土地是捆绑在一起的,离开土地就没法活了,这在某种程度上又成为农民的悲哀。我们今天中国有多少人口? 14 亿人口。你们知道还有多少农民吗?有6亿农民。而这6亿农民当中有差不多3亿离开土地去了城市,所以他们有了一个新的称呼,叫农民工。我们深圳从 2004 年开始就完全城市化,是全中国唯一一个没有农村、没有农民的城市,但是在我们的城中村里居住着大量的农民工。

师:《三黑和土地》是教材里非常少有的写农民和土地的课文,大家平时能够看到这个题材的作品也很少。老师希望通过这节课、这首诗,能够让农民和土地也进入同学们的视野,因为正像单元导读所说的——

生:我们是大地的一部分,大地也是我们的一部分。

师:而那个“我们”既包括在座的所有师生,也包括那些农民。

师:同学们,今天这节课就上到这里。下课!

【教后所思】

1.关于主题的确定。《三黑和土地》所在的单元是“人与自然”的主题。农民和土地的关系当然是人和自然关系的一种。但是诗歌的主题、角度、语言都太特别、太珍贵了,一位农民诗人用农民的语言塑造了大时代背景下以三黑为代表的农民群体的形象,这在教材中、在学生能够接触到的文学作品中都是罕有的,非常有价值。所以我把“农民和土地”放大、挖深,作为这一课教学的主题。

2.关于功能的确定。实际教学中,六个学习任务群与语文核心素養四个方面存在多重对应的关系,每个学习任务群都具有特定的育人功能,在发展学生语文核心素养的不同方面各有侧重。“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”三个发展型学习任务群,从阅读功能的视角明确区分了三类阅读,即满足日常生活的阅读、基于审美鉴赏的阅读以及提升思维能力的阅读。《三黑和土地》作为一首语言风格突出、情感表达浓烈的现代诗,毫无疑问属于侧重审美功能的“文学阅读与创意表达”。当然,文学性文本也不是说仅仅具有审美鉴赏和创意表达的功用,它也一定有实用性和思辨性,但是跟写文章不能面面俱到、要有详有略一样,在功能的确定上也要有侧重,着力去实现这一功能。

3.关于这节课的生活逻辑。六个学习任务群都将语文学习任务放置于学生的各种生活场域中,体现生活情境与语文学习的紧密关系,突出语文学习根植于生活、服务于生活的基本特点。那这节课教学的生活逻辑体现在哪里呢?“文学阅读与创意表达”要求学生去阅读表现人与自然关系的优秀文学作品,借鉴其写作手法,表达自己对自然的观察、思考和情感,这本身就是生活逻辑;欣赏由经典文学作品改编的影视作品,感受数字时代文学艺术的魅力,这也是生活逻辑;懂得现实生活中农民群体的状况,这仍然是生活逻辑。

(作者单位:广东深圳市龙华区教科院附属实验学校)

责任编辑 杨壮琴