一封信里的文化传承密码

口述/王羊羽 整理/本刊记者 赵玉国

我在大学读的是古书画鉴定专业,那时对纸本身还没有产生特别的感情。后来,在学习中我慢慢发现,纸张鉴定对于书画鉴定有重要的辅助作用,抓住纸上的一些蛛丝马迹,常常能够获得意想不到的结果。

而真正对纸进行深入研究,是在2012年我开始专注于名人信札收藏之后。选择收藏信札,一是限于当时的经济条件,二是因为信札作伪远没有书画那么猖獗,一个重要原因就是信札对纸的要求更高,增加了作伪的难度。所以从那时起,我在收藏信札的同时,对笺纸也产生了浓厚兴趣。

王羊羽

信札收藏家

书画鉴定专业人士

百牍千函斋主人

2023年是其收藏信札十年整,“鱼雁鳞鸿——百牍千函斋名人手札展”在北京嘉德艺术中心举行。作为一位80后,王羊羽对于名人信札收藏有着自身定位和取舍标准。

没有以前讲究了

以往,如果有人向书画家求购墨宝,都会自己买纸送上门,纸上贴个标签,注明上款人信息。如果求画者对书画家的用纸习惯不了解,很可能会影响艺术家的创作。比如给齐白石送上一张熟宣纸,那么对于其大写意创作来说肯定是有制约的。所以,了解书画家用纸,有时候在鉴定时会出奇效。

我曾在一位藏友处见到一册民国北京某南纸店的纸品样本,每种纸裁成小条,装订成册,其中的许多品种现在已经无处可寻了。曾经的文人雅士写信,大多不会用普通白纸,而会选择专门的信笺。信笺有很多样式,当时很多画家都给南纸店画过笺纸样稿,南纸店根据样稿雕版。过去文人墨客对于做笺纸制作的参与程度非常高,并且每一步都是纯手工完成的。现在做纯手工笺纸的店铺非常少,即便有也没那么讲究了。究其原因,主要还是现在用纸的人没以前讲究了。

为什么这么说?举个例子,拿装裱来说,现在的裱画店是不是常出现这么一种情况,有人拿着一张画去装裱,很多情况下会问:“明天能裱好吗?着急!”在这种快节奏的消费情况下,很多装裱原有的细节一定会消失。真正的手工装裱,一个流程下来怎么也得十几天,再快也需要一周。而机器装裱提升了速度,但对于材料的要求则下降明显。没人提要求了,经营者为什么还要讲究?笺纸也是如此,现在很少有人写信了,为什么还讲究信纸呢?从这个角度看,一些手艺只有回归到原有的功能上,才是对文化最好的保护。

纸是中国古代四大发明之一,但在现代化的今天,纸张的纹样、种类却比过去落后了太多。目前,很少有渠道告诉大家,中国的纸是非常讲究的。我甚至觉得这应该是课堂上应该设置的内容,毕竟这是我们的文化传统。如果能让小小的一张纸回归到本来面目,才是对文化的传承和文脉的接续。

笺纸可以这么玩

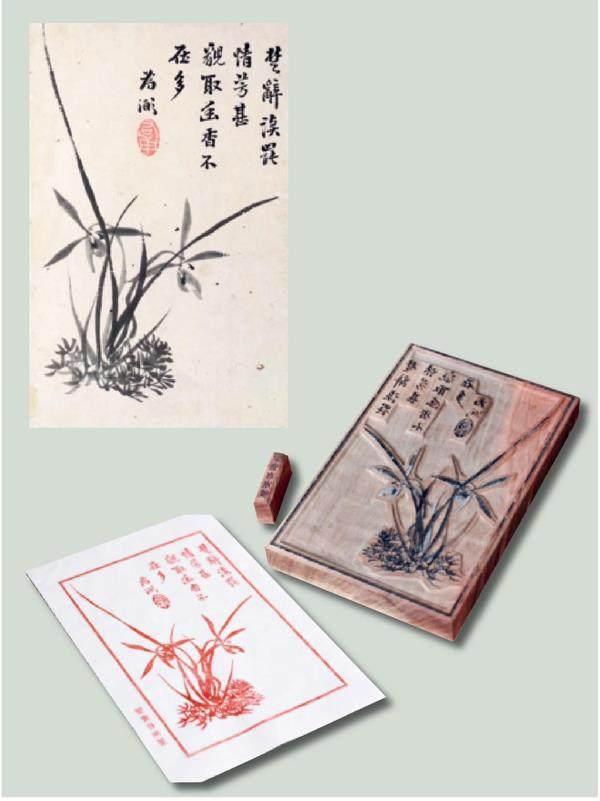

说到笺纸,顺便说说木版水印。过去我们常用木版水印技术复制书画,这在20世纪50年代的确是一种创新。而现在的印刷技术已达到非常发达的程度,这项技术如果还专门用在复制书画上就稍显过时了。曾经,木版水印技术有一个重要用途就是制作笺纸,但现在这个用途似乎消失了。

我也喜欢自己设计笺纸,所用元素与自己的收藏息息相关,包括名人题字、老拓片、印章、绘画等。选好了元素,并非直接复制到笺纸上,而是要进行一番设计,取原素材哪一部分、纹样置于纸张哪个位置、搭配什么纹样……这些是要经过反复实验和修改的。接下来还要与雕版师傅沟通,往往初稿都会进行一些细节的修改,比如文字是否有误、怎么体现碑刻效果、墨晕感如何凸显等等,经过多次修改,才能很好地还原原作的味道,以及设计者别出心裁的创意。

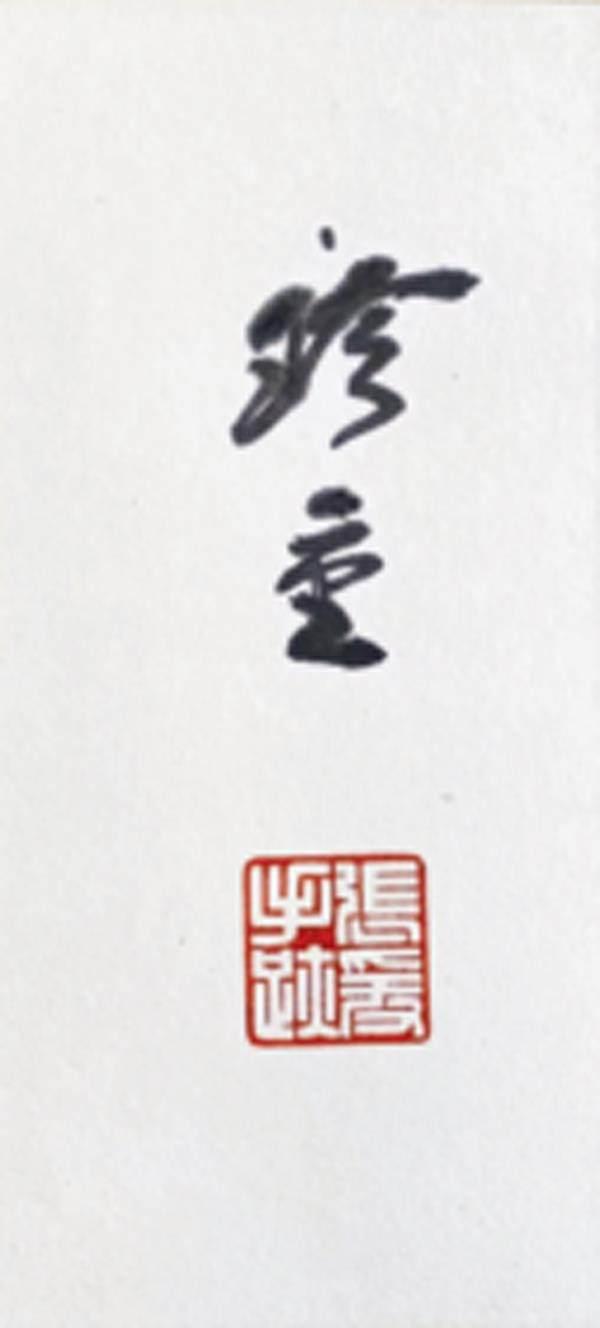

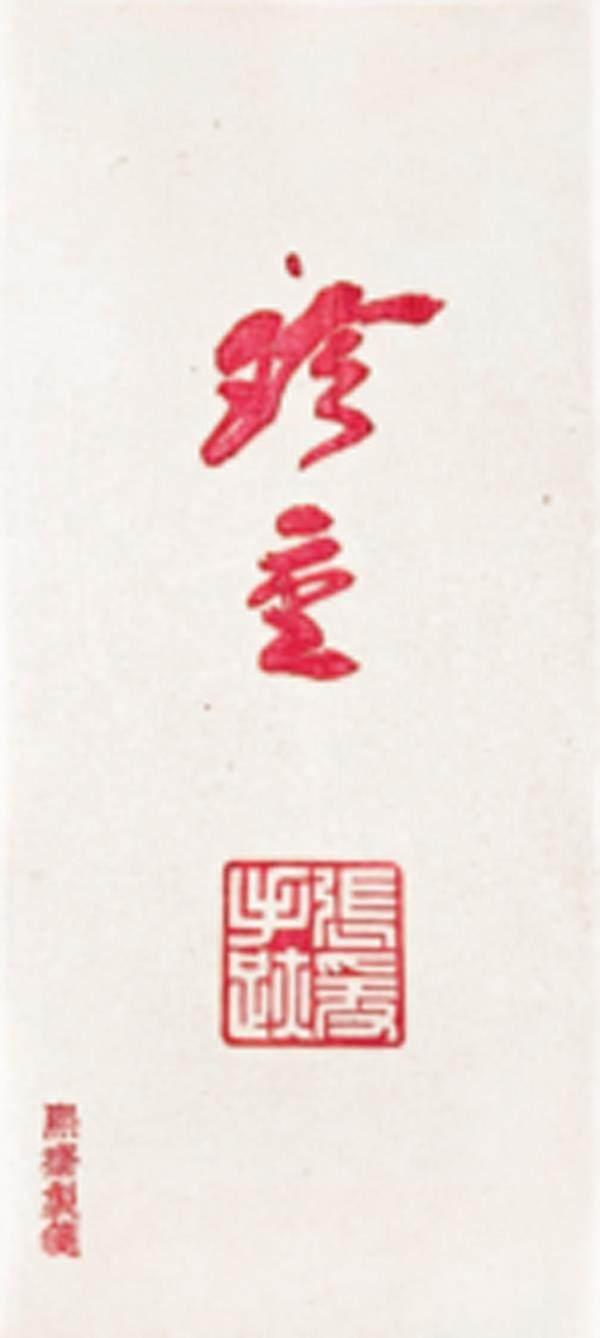

我收藏有一札张大千诗稿,上面多出了“珍重”二字,并且在两个字上面留有一个墨点。我觉得很有趣,就把这两个字和那个墨点抠出来设计成信笺,又专门找人刻了一方“张爰手迹”印章。我给此笺取名“珍重多一点”笺,送给朋友,寓意珍重友谊。

我还收藏过几块民国时期的雕版书页原版,用自己所藏20世纪8 0年代的玉扣纸印刷,盖上我自己的印章,送给朋友。这样做就是要按照传统的方式制作属于自己的笺纸,纹样不翻刻别人的,只继承了传统的方式。这种玩的方式不追求任何商业回报,并且能让人静下心来,其实是一种收藏乐趣的分享。

张大千墨书“珍重”

王羊羽自制的“珍重多一点”笺纸

不能本末倒置

我的信札收藏之路分为几个阶段。刚入门时大量购藏,因为要按照建立收藏体系的标准去做,就需要大量观摩实物,熟悉每个人的书写习惯、用纸用墨以及交际圈子。十几年前名人信札还没有被广泛重视,所以常有一些成批购藏的机会出现。经过一段时间的收集,会发现一些重复的名头,从中会淘汰一些品相和内容较为普通的藏品,这就进入了从大量收藏到精品收藏的阶段。

我的收藏经验也是在不断收集、拣选、淘汰中陆续形成的。针对信札收藏,我首先要看是否为名人,作者一定要在某个领域是有影响力的人物,而收信方如果也是名人那就更为珍贵。其次是文献价值,玩信札并不是要把它当作一幅书法作品掛起来欣赏,我们玩味的是信札的内容。同样是齐白石手迹,不同的故事内容可能会造成其价格差异很大。而在同样一位名人的笔下,使用花笺的信札,肯定比使用普通纸书的信札价值要高,更会受到追捧。但信札本身凸显的是文献性,其书法艺术不能被过分夸大,书法精妙、纸张考究这些考量因素应该放在末位。当下一些收藏者的收藏路径有些本末倒置,拿到一封信札先看笺纸是否精美,把辅助因素当成了“主角”,这就失去了玩信札的根本意义。

清代朱为弼墨兰与该画笺纸雕版和笺纸成品

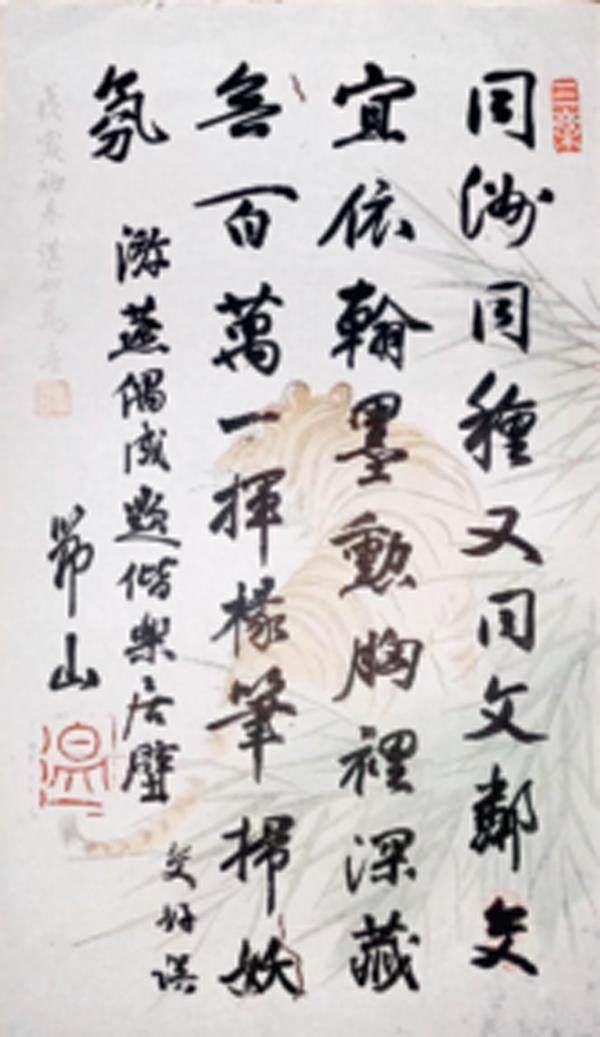

馬晋画虎笺

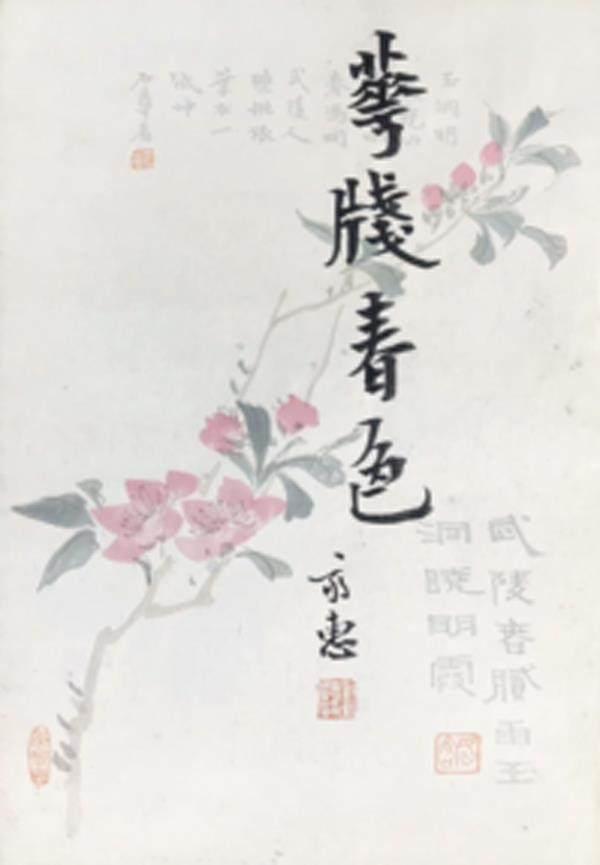

张大千画花卉笺

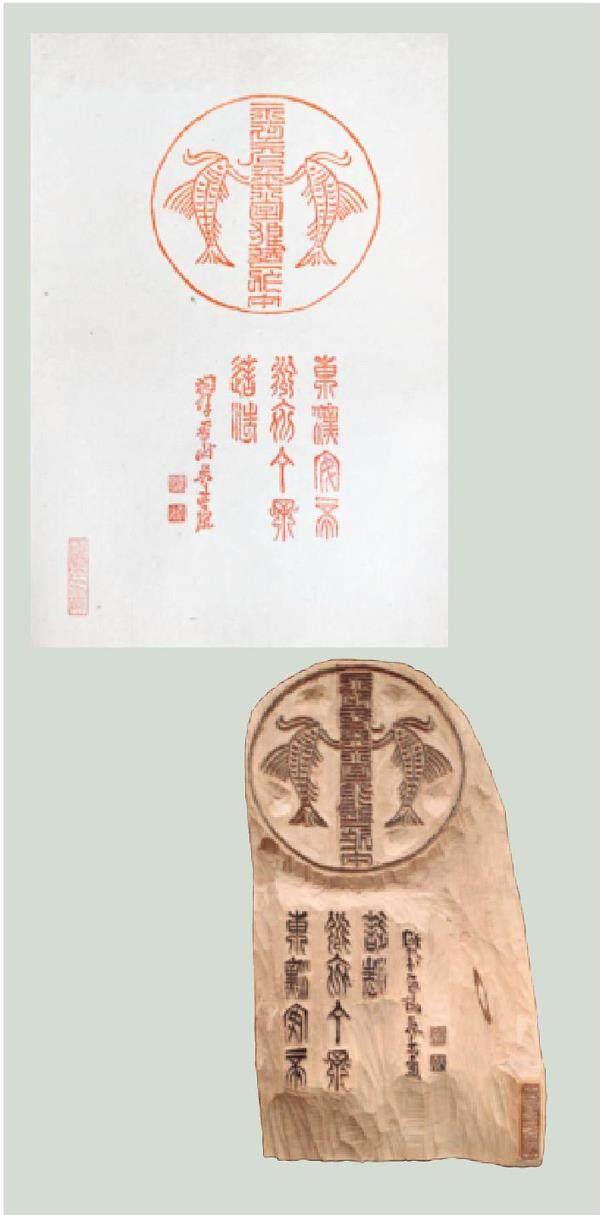

百牍千函斋设计汉代双鱼洗纹笺纸及原版

应有国际视野

目前的信札收藏圈,80后和9 0后藏家几乎占据半壁江山,甚至还有20多岁的年轻人,群体年轻化倾向很明显。

之所以能吸引年轻人,一个原因不能忽略,即玩信札常常能花点小钱就买到称心之作。虽然文物艺术品市场行情整体有所下降,但信札市场相对稳定,藏品交易频次相对较快。然而,这个门槛看似容易,但需要玩家拥有大量的知识储备。比如说,我目前收藏的信札名头有几百人,首先要弄清楚他们是谁,在哪些领域做出了哪些成绩,这是需要边收藏边学习的。如果没有学习的劲头儿,把信札收藏玩出彩儿还是难度不小的。

另外,现在的年轻人与前辈们的收藏视角也有所差异。在老一辈信札收藏家中,有的从文献角度收集,有的针对某一文学、艺术、学术流派,有的注重挖掘名人轶事,有的从书法艺术出发,有的只买乡贤相关的藏品……而据我观察,在8 0后、9 0后收藏家群体中,收藏的路子已经变宽了。年轻人不喜欢自己玩得过于局限,只要符合自己的收藏标准、收藏品位,尽可收藏。这是一种收藏思维的转变。

在我目前的收藏体系中,早已不止于关注中国名人,外国名人手迹也是我关注的对象,比如诺贝尔文学奖获得者的系列收藏。信是国际通用的沟通、交流媒介,其文化属性经常有共通之处。通过收藏外国信札,我常常能发现一些已经被我们遗忘的文化原素。比如一些中国周边国家的信纸是卷起来的,卷起的信纸首尾相接处会在反面写字。而通过查阅文献,这种书写习惯是从中国传出去的。放眼国际,通过信札能发现我们曾经对外国的文化影响。

从目前趋势来看,文物艺术品收藏一定会越来越好。8 0后已经具备了国际性视野,而9 0后以及更年轻的一代,接触世界的机会越来越多,会在收藏上更加国际化。收藏是不能固步自封的,如果没有国际性的藏家,我们的文化如何向更远的地方传播?有了世界级眼光,收藏才能有未来。