【“千年一脉 大地辉煌”连载之五】济宁:孔孟之乡 运河之都

张劲文

北倚岱宗,南瞻徐淮,东临沂蒙,西望中原;依峄山之雄奇,傍微山湖之秀美,临水泊梁山之地,踞孔孟礼仪之邦……在鲁西南,一座历史名城如同明珠一般熠熠生辉,这就是济宁。

济宁,物华天宝、人杰地灵。千年古城,儒润九州八万里;千年运河,兴盛几多帝王梦。在“水利万物”的滋养下,济宁在历史的长河中不断积淀,在沧海桑田的变迁中蜕变,如今通江达海,奔向未来。

儒风敛敛 运河初现

济宁之称,源于济水。

据史料记载,济水发源于王屋山太乙池。虽然水量小、水流细,但济水蜿蜒东去,蛰伏地底又涌出地面,经历百折千回最终得以汇入大海,这种百折不挠的精神为它赢得了与长江、黄河、淮河并称为“四渎”的地位。后来,黄河多次改道南侵,夺济入海,济水古道难寻。但“济水安宁”的含义却随着世事变迁延续下来,成为济宁这座城市最深沉的回忆。

正如“一方水土養一方人”所说那般,百折不挠的济水,孕育出了自强不息的子民,在中国历史上大放异彩。

“孔孟之乡”是济宁最闪亮的一张文化名片。这座城市是儒家“五圣”(曲阜的孔子、颜子、子思,邹城的孟子,嘉祥的曾子)的故里,是儒家文化的发源地,更是中国的一处文化重镇。

来济宁游玩,就是踏上了一次文化寻根之旅。来到曲阜孔庙,静立在大成殿里,可以听到亘古悠扬的钟声;探访尼山圣境,站在巍峨尼山额顶,可以眺望纤尘不染的月光;季春时分,走在邹城孟府内,沁入心脾的是流苏花开的四溢馨香;孟夏季节,站在泗水泉林边,涤荡心灵的是“逝者如斯夫”的感慨咏叹……从庙宇府邸到乡村田野,没有一座城市能像济宁这样,漫步其中便能拾起一块块历史的碎片,发现中华民族的精神密码。

鲜为人知的是,济宁和儒家先贤,也与中国大运河的肇始有着密切的联系。

时间回溯至春秋末期,济宁处于鲁国地界之内,当时强大的齐国在鲁国边界虎视眈眈,有进犯吞并之意。孔子听到这个消息后忧心忡忡,便与众弟子商议救国之策。商议之后,众人得出结论:鲁国应远交近攻,联吴抗齐。于是,孔子派弟子子贡出使吴国,与吴王夫差达成联合意向。

由于吴国地处长江、淮河之间,距离中原遥远。如果遣兵运粮,需要绕道海路,风险极大;如果走内陆,会有许多湖泊沼泽阻隔,但只要开挖水路,将事半功倍。于是在公元前486年,吴王夫差下令开凿邗沟,连通长江、淮河、泗水,这是中国历史上开凿的第一条人工运河。公元前484年,夫差率领大军沿着邗沟北上,和鲁国结成联军,一举消灭了齐国的十万大军,使鲁国得以保全。

这一次战役后,齐国国内出现了混乱,吴国继续和晋国争霸,越王勾践趁机攻打吴国,最终夫差身死国灭,越国做了天下霸主。司马迁在《史记》中对此评价说:“故子贡一出,存鲁,乱齐,破吴,强晋而霸越。”儒家先贤的一次“驱虎吞狼”的阳谋,引出了“螳螂捕蝉,黄雀在后”的诸侯争霸,也借助吴王夫差的手,为中国大运河的最终成型挖下了第一锹。

神工鬼斧 通波千里

元代,统治者下令对隋唐大运河“裁弯取直”,最终成就了贯通南北的京杭大运河。这是中国古代运河工程的集大成者,而它的畅通,关键在于济宁。

济宁段运河,堪称京杭大运河的“老大难”:这里是京杭大运河全线的至高点,城北的南旺海拔高度为39米,号称运河的“水脊”,比济宁段运河北部的临清和南部的沛县高出30米,因此通水十分困难;由于地势高,济宁段运河的水源严重不足,若遇干旱时节便是“有河无水”;此外,济宁段运河处于大运河与黄河的交汇处,黄河泥沙淤积,造成运河改道与断流。因此,在京杭大运河凿通后,便有了“济宁通则全河活,济宁塞则全河停”的说法,济宁段运河的治理一直备受历代王朝关注。

来到济宁市汶上县南旺镇,便可以看到一处修建于明代的水利工程—南旺分水枢纽工程。这处工程是京杭大运河南北分水的重要节点,是大运河全线科技含量最高的水利工程,也是大运河保持了500余年畅通的关键之一。

回望明代初期,水利专家、工部尚书宋礼奉命疏通京杭大运河的会通河段,在济宁治理运河受挫时,他布衣出访,虚心探求治水之策。这时,一位来自山东汶上的农民水利家白英向他提供了“借水行舟、引汶济运、挖诸泉、修水柜”的方略。

宋礼完全采纳了白英的建议,他们利用大汶河上的坎河口地势高于南旺这一有利条件,在大汶河上建戴村坝拦截汶水,并开挖80余里的小汶河,让汶水经小汶河流至南旺,最终汇入大运河;同时,为了调节流入大运河水源的南北流量,宋礼与白英先是在南旺小汶河与运河交汇处的“T”字形水口对岸,规划筑砌了一道近300米的石护坡,以抵挡汶水的冲击,同时在河床底部设置了一种鱼脊形状的“石驳”,以实现对汶水南北分流比例的控制,这就是被后人称为“龙王分水”的分水口。

在完成南旺分水枢纽工程后,为了消弭汶水汛期可能带来的水患以及保证向运河供水,宋礼和白英又在运河上设置了38道闸门,通过围堤造湖建设“水柜”,形成了北五湖和南四湖,另外还采用“导泉补运”的措施,开挖数百眼泉水,并因势利导,补充水源,从而在根本上征服了南旺水脊,实现了京杭大运河的全面畅通。

南旺分水枢纽工程的规划思想、水工技术和建造水平充分展现了中国古代水利工程的独特创造和精湛技艺,堪称世界水利史上的杰作。在济宁汶上县的大运河南旺枢纽博物馆,我们可以通过一件件文物藏品、历史文献,看到治河先人的智慧与心血,它们是中国古代匠人顺应自然、改造自然的生动写照。

为了纪念宋礼、白英的卓越贡献,后人在汶水分流处修建了龙王庙,俗称“分水龍王庙”。明清时期,龙王庙不断增建,从大殿、关帝庙、观音阁、禹王殿、水明楼,到宋公祠、白公祠、莫公祠、文公祠……众多风格各异、布局协调的庙堂集聚此处,成为当时的一道奇观。

现在,走进南旺枢纽考古遗址公园,我们还能看到关帝庙、禹王殿、观音阁等少数遗存建筑,通过遗址的规模,可以推测过去香火旺盛的程度,感受到人们对治河先人的爱戴、追忆之情和对河道安澜的祈愿。

漕渠之中 襟带四方

济宁段运河的成功治理,让京杭大运河畅通数百年;京杭大运河的畅通,也成就了济宁的沧海桑田。

摊开地图,不难发现,济宁处于京杭大运河的中心地带,史籍称这里“南控江淮,北接京畿”“处漕渠之中,襟带四方”。随着京杭大运河的畅通,漕运开始兴起。元明清三代,为了管理漕运等运河事务,朝廷设立了许多官职,从元朝的开浚大臣、明朝的总督河道都御史署,再到清朝的总河部院……这些机构常驻济宁,是朝廷治运司运的最高行政机关和最高军事机关,百姓统称其为“河道总督衙门”。

河道总督的权势有多大?当时,不仅运河沿岸各省最高行政长官巡抚要受河道总督的节制,沿河各州府县也受河道总督衙门下属的兵备道的节制。故而,沿河省份的巡抚无不对河道总督敬畏有加,上任须来济宁拜谒,卸任须来济宁辞别,至于各州府县官衙无不仿效行事。所以,由于河道总督衙门的驻节,济宁同运河沿岸的城镇有了统属关系。数百年间,朝廷关注,重臣驻节,百官聚集,千军防守,济宁的政治地位得到极大提升。现在,来到济宁,仍可见很多源自河道总督衙门或其下属机构的街道名。

济宁不但是京杭大运河地理位置和政治上的中枢,而且是漕运经济的中枢。济宁段运河是京杭大运河的“水脊”,为了平衡水位,济宁修建了众多的水闸。由于水位落差大、闸门众多,船只等候过闸所需时间较长,因此有的航船到了济宁后便就地卸货,并将货物转运到其他地方,所以济宁成为了当时大运河中段最繁忙的水旱大码头,也是山东最大的货物集散中心。

明清时期,漕运经济高度发达,济宁段运河沿岸应是如下模样。店铺、货栈沿河分布,但根据货物种类不同也相对集中:顺河门以南是装卸和堆存苇草的市场和码头;坝口上下则是粮食码头,许多粮行呈“一”字排开,港口业务繁忙;由小闸口至南门桥一直到草桥,则是日用品杂货装卸集中区;食盐则运至城西装卸……州城内外,遍布通衢要道,运河两岸行栈店铺林立,百业兴盛。济宁成为了当时名副其实的“运河之都”。

河畔盛景 水润文脉

自古以来,济宁便是文脉兴盛之地。曲阜孔庙与邹城孟府,承载着先秦儒家先贤的思想底蕴;嘉祥武氏祠,众多汉画像石记录着汉朝文化的繁荣与风采;还有太白楼上的清风明月,至今还留有诗仙李白创作《行路难》《将进酒》等名篇时的浪漫气韵。随着京杭大运河的贯通,千帆竞发引来了万民汇聚,商贸的兴盛带动了济宁人口和城市的日益扩张,也引来了频繁的人员往来,为济宁这处文明古城带来了新鲜活泼的气息。

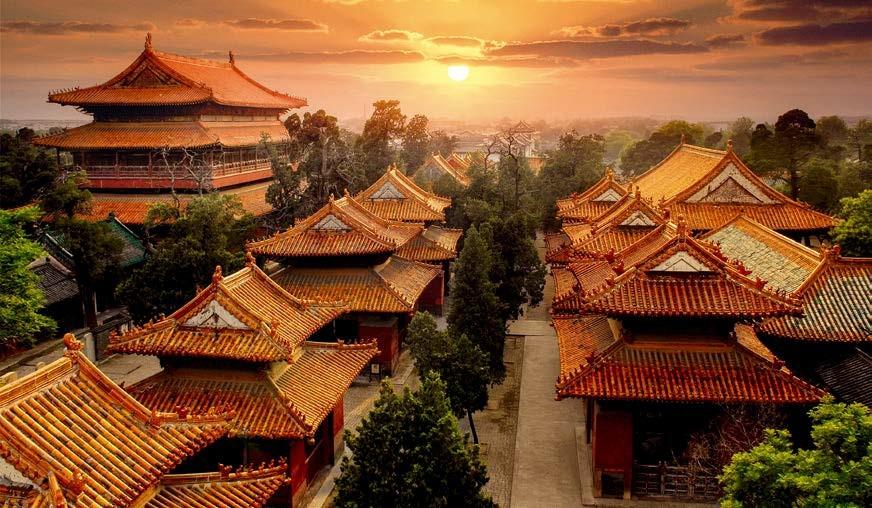

走在小闸口上河西街,能看到一座清真东大寺。走近一看便可发现,这座建筑更契合中国传统建筑风格—歇山顶、卷棚、黄绿色琉璃瓦、飞翘的翼角。一砖一瓦,都在诉说着数百年前民族融合的故事。