2024年高考历史模拟试题

胡波 陈敬远 杨山坡 涂冬逸

一、选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。

1.据相关学者研究统计,商代武丁有配偶64人,有子53人,其中具有王位继承资格的却只有祖己、祖庚和祖甲等嫡子三人。由此可见,商代()

A.宗法制已初步形成B.王位继承制正式确立

C.嫡庶之分已经出现D.兄终弟及方式占主导

2.汉代,上层社会依然存在“姓氏从母”这一古风遗存。如汉景帝长子因母为栗姬,被称为“栗太子”;汉武帝之子刘据因其生母为卫皇后,被称为“卫太子”;平阳公主随母姓,号“孙公主”。据此可知,当时()

A.宗法观念逐渐淡薄B.母系血缘受到重视

C.外戚专权时有发生D.女性政治地位较高

3.隋朝曾经在全国各地普遍设立社仓,劝百姓自愿出粮存储,以备荒年救济之用。唐承隋制,于贞观二年(公元628年)在全国普遍设置义仓,以防灾年。后来又规定自王公以下至普通百姓每年每亩纳粟二升于义仓,形成固定的地税。唐朝义仓税的征收()

A.实现了赋税负担的公平

B.增加了政府的财政负担

C.扩大了宗族的基层影响

D.推动灾荒救济的制度化

4.康熙四十四年(公元1705年),朝廷规定有读写能力的土民加入民籍并与官员子弟一起参加科舉考试。清廷甚至还采取土汉1:3的比例开考,不许汉人占用土民入仕名额。在此背景下,湖北恩施地区秦应光等多人参加科举并入仕为官。这反映了()

A.改土归流政策取得显著成效

B.民族交融格局下的文化认同

C.少数民族对中央政权的认同

D.中央因地制宜加强边疆治理

上表数据表明近代上海()

A.新式交通工具逐渐普及

B.呈现新旧并存社会特征

C.半殖民地色彩日益严重

D.社会动荡加剧人口流动

6.据估算,1920年旧中国产业资本总额中,外国资本占70.4%,官僚资本占1.14%,民族资本占18.2%。到1936年,外国资本占78.3%,官僚资本占5.4%,民族资本占16.3%。据此可知()

A.西方资本主义侵略加深

B.民族资本主义生存环境恶劣

C.经济结构发展严重失衡

D.中国经济半殖民地半封建化

7.中国共产党领导的广东人民抗日游击队东江纵队,是华南地区抗日的主要力量。全面抗战时期,东江纵队转战东江两岸、港九敌后、粤北山区,对敌作战1400余次,歼灭日伪军9000余人。东江纵队的作战()

A.打破了日军的“囚笼”政策

B.支持和配合了正面战场抗战

C.使华南地区成为抗战主战场

D.粉碎了日军速战速决的企图

8.1956年7月,中巴两国政府签订协定,中国供应巴基斯坦6万吨大米,后又赠送巴基斯坦大米4千吨,帮助其克服粮荒。新中国这些举措旨在()

A.推动工业建设进程 B.转变外交的重心

C.支持民族解放运动 D.声援不结盟运动

9.20世纪60年代小说《艳阳天》中描写了马老四自己吃野菜,而把社里的牲口喂得膘肥体壮。该时期类似的文学形象还有《孟广泰老头》中的“孟广泰”、《饲养员赵大叔》中的“赵大叔”和《水向东流》中的“秦趁心”等。这类文学形象的塑造意在()

A.繁荣文化艺术事业 B.推动社会保障建设

C.宣传社会主义风尚 D.提升群众文化水平

10.1979年9月,针对重“生产性建设”、轻“非生产性建设”和重“重工业”、轻“轻工业和农业”的状况,在理论界掀起了关于“社会主义生产目的”的大讨论。这一讨论有利于()

A.突破计划经济体制对中国的束缚

B.重新确立实事求是的思想路线

C.推动家庭联产承包责任制的普及

D.明确市场经济体制的发展方向

11.考古挖掘,在中国多处发现了公元前2200年至公元前1800年欧亚草原东部的塞伊玛—图尔宾诺文化青铜器。其中夏文化时期以及殷墟时期的青铜倒钩矛形制上明显受到塞伊玛—图尔宾诺文化的影响,据此推测()

A.西方青铜技术较中国高超

B.早期文明呈现多元一体格局

C.早期中西方存在文化交流

D.历史研究依赖于考古新发现

12.中世纪的大学,学科一般分为神学、法学、医学、哲学四大门类。神学居于最高地位,次之为法学和医学,它们都是为职业做准备的教育。最低等的是哲学,分为语法、修辞、逻辑及数学、几何、音乐及天文学。由此可知,中世纪的大学

A.有力地维护了教会统治

B.推动了资产阶级革命的进程

C.成为服务于王权的工具

D.为近代科学的发展做了准备

13.15-16世纪,西班牙人把葡萄酒带到拉丁美洲。18-19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。19世纪中期,美国葡萄种植业和酿造业快速发展。葡萄酒的发展史反映了()

A.经济全球化的发展趋势

B.西班牙是葡萄酒的发源地

C.欧洲对全球的殖民掠夺

D.美国葡萄种植业后来居上

14.1798年拿破仑入侵埃及后,法国、英国、德国和美国等西方国家先后对中东地区的古代文明遗迹进行考古发掘,并将大批珍贵文物带走。一战后,中东国家纷纷开展自主考古发掘、培养本土考古人才和限制本国文物外运等。这反映了()

A.中东国家普遍注重传统文化保护

B.战后中东国家民族独立意识高涨

C.民族国家的构建有赖于考古发掘

D.欧美列强加紧对中东的殖民掠夺

15.1933年,罗斯福在就职演说中说:“我将不遗余力,通过国际经济重整来恢复世界贸易,但是我们自家门前的危急状况不能排在世界贸易状况之后”。这反映了当时的美国政府()

A.谋求经济霸主地位

B.企图争取国际援助

C.放弃国际合作机制

D.急需缓和国内危机

16.1957-1958年,一场大规模国际科学合作活动——“国际地球物理年”成功举办。在此期间,苏联积极参与南极科考国际合作与交流,使美国将苏联排除出南极的意图无法实现。最终东西方国家达成了和平利用南极并建立国际合作机制的共识,避免了冷战扩展到南极和南极的军事化。这体现了()

A.美苏双方从对抗走向合作

B.全球治理体系臻于完善

C.和平与发展成为时代主题

D.两极格局下的国际合作

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

中晚唐时期,藩镇割据,吏道浸微,皇权不振,民风败坏。弘扬儒家教化,以明王道,成为士子从事文化重建的核心。为适应这种道德重建的要求,中晚唐的史学家多摆脱初盛唐繁琐的疏注章句之学,本着儒家道德伦理理念,惩恶劝善,弘扬王道。启导新史学之路的《春秋》学派提倡“因史制经,以明王道”。韩愈以“道”自任,把裁正善恶是非而传之无穷作为志向:“求国家之遗事,考贤人哲士之终始,作唐之一经,垂之于无穷。诛奸谀于既死,发潜德之幽光。”

——摘编自韦春喜《中晚唐史学精神与史论体咏史诗》

材料二

史者何?记述人类社会赓续活动之体相。校其总成绩,求得其因果关系,以为现代一般人活动之资鉴者也。说明中国民族所产文化以何为基本,其与世界他部分文化相互之影响何如?说明中国民族在人类全体上之位置及其特性,与其将来对于人类所应负之责任。旧史中无论何体何家总不离贵族性,其读客皆限于少数特别阶级,或官阀阶级,或智识阶级。在今日惟个性圆满发达之民,自进而为种族上、地域上、职业上之团结互助,夫然后可以生存于世界而求有所贡献。而历史其物,即以养成人类此种性习为职志。

(注:1918—1921年梁启超先生游历欧洲,1921年秋在天津南开大学讲学,上文为讲演稿节选。)

——摘编自梁启超《中国史研究法》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中晚唐史学研究的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的史学观点并分析其形成的原因。(8分)

18.某中學开展关于世界贸易发展的研究性学习,某个小组收集了以下材料。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

——摘自中国地图出版社《中外历史纲要》(下)《历史地图册》

材料二

穆斯林商人对南亚贸易的控制,与穆斯林帝国的财富一样,具有重要意义。香料贸易尤其重要;香料在只晓得用盐处理食品、对其他食物保存技术知之甚少的世界里是极受欢迎的。好几个世纪里,香料与其他许多商品如中国的丝绸和印度的棉织品一起,由人们沿着南、北部的两条商路来回运送。随着蒙古帝国的崩溃,中亚的局面变得非常混乱,1340年以后,北部的商路实际上已被关闭。——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三

16世纪的穆斯林世界给人留下了极为深刻的印象。苏莱曼、阿克巴和阿拔斯统治的帝国至少堪与世界其他帝国相匹敌。然而,17世纪时,这些帝国开始衰落。对于穆斯林世界的种种不幸,有一个较根本的解释:它缺乏欧洲的动力。它未经历过这些世纪中正在使欧洲社会发生彻底变革的种种影响深远的变化……穆斯林对西方有一种优越感:妄自以为自己是不可战胜的。他们这种态度,部分是源于宗教偏见,部分是源于伊斯兰教在过去的惊人成就。这三大穆斯林帝国都是陆上帝国,它们的缔造者土耳其人、波斯人和莫卧儿人都是没有航海传统的民族。他们的帝国是向内面向中亚的陆地,而不是向外面对大海。这些帝国的统治者对海外贸易极不感兴趣。因此,当葡萄牙人开始夺取印度洋商路的控制权时,他们的反应很小,甚至根本没有反应。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)你认为材料一与材料二、三哪些观点可以相互印证?(4分)

(2)该小组同学经过研究,得出“新航路开辟改变了世界贸易”的观点。请结合以上材料及所学知识论证该观点的合理性。(6分)

(3)依据材料三及所学知识,分析世界贸易垄断权在16世纪易位的原因。(4分)

19.(12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

有学者认为,文明史必须总体考察文明各个方面的状况,找到文明发展的总体特征。同时兼顾不同时期不同的标志性文明成果。将总体性和标志性两者结合起来,确定文明史的分期。《中华文明史》一书据此标准将中华文明史分为四期,四期之中又细分为八个阶段:

第一期:先秦(公元前2世纪以前)

第一阶段:先夏

第二阶段:夏商周

第二期:秦汉魏晋南北朝(公元前2世纪至7世纪)

第一阶段:秦汉

第二阶段:魏晋南北朝

第三期:隋唐至明中叶(公元7世纪至16世纪)

第一阶段:隋唐五代

第二阶段:宋元至明中叶(正德末)

第四期:明中叶至辛亥革命(公元16世纪至20世纪)

第一阶段:明中叶(嘉靖初)至鸦片战争

第二阶段:鸦片战争至辛亥革命

请结合所学知识,从上述材料中任选一个文明分期或一个文明阶段,写一篇内容简介。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

20.(12分)近代以来,世界各国走上了各具特色的现代化道路,其中,德国的现代化道路尤为学者关注。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

关于德国的现代化道路,目前流行的说法大致可分为以下几种,第一种认为是一种足以同西欧北美式資本主义民主体制并驾齐驱的模式;第二种认为是一种导致两次世界大战爆发和纳粹极权体制建立的模式;第三种认为欧洲各国的现代化道路都是相同的,德国并无特殊可言。

——摘编自孟钟捷《德国现代化的历史道路》

从材料中任意选取一个观点或者提出自己的观点,运用所学知识,对德国的现代化道路进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

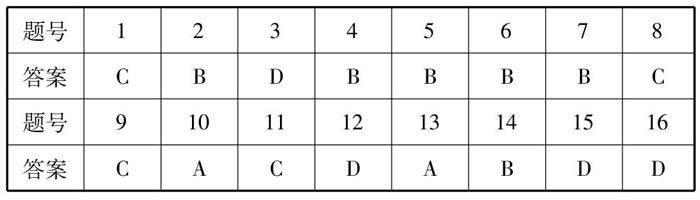

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17题:

(1)特点:以儒家思想为指导;惩恶劝善,注重道德教化;维护封建正统政治与伦理道德秩序;史鉴致用,服务于社会现实。(每点2分,共6分)

(2)史学观点:历史是对人类社会连续活动的记录;修史要探究历史的因果关系,为后人提供借鉴;修史要关注中国与世界其他民族的相互关系,探究中国民族在世界的地位及应负之责任;历史不能为特权阶层而作,应为个性发展之一般民众而作。(每点1分,共2分)

原因:中国民族危机不断加深,救亡图存成为社会共识;民国建立,民主自由观念逐渐深入民心;新文化运动解放了思想;西学东渐,西方史学观念、马克思主义传入中国;世界日益结成密不可分的整体;传统史学难以适应时代发展的要求;梁启超游历欧洲的个人经历、崇高的爱国精神和极高的学术素养。(每点2分,共6分)

18题:

(1)材料一图1中的传统商路主要由阿拉伯商人垄断东西方传统商路,与材料二中“穆斯林商人对南亚贸易的控制”、“好几个世纪里,香料与其他许多商品如中国的丝绸和印度的棉织品一起,由人们沿着南、北部的两条商路来回运送”相互印证;材料一图1中沟通东西方贸易的商路包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路(传统印度洋贸易)与材料二中“人们沿着南、北部的两条商路来回运送”相互印证;材料一图2中西班牙和葡萄牙崛起开始成为世界贸易中心,与材料三中“葡萄牙人开始夺取印度洋商路的控制权”相互印证;从材料一的图片可看出中国与印度曾是世界贸易中心之一,与材料二中“中国的丝绸和印度的棉织品在南北两条商路中来回运送”相互印证。(每点2分,共4分)

(2)论证:新航路开辟为世界贸易提供了联结通道,推动世界市场逐步形成,以欧洲为中心的世界市场体系和经济秩序逐步建立;全球海上贸易格局转变,从传统的印度洋贸易为主,转变为印度洋贸易与新兴大西洋贸易、太平洋贸易三条线路齐头并进,海路贸易的重要性和地位凸现,海上贸易据点广泛建立,海上贸易网络逐渐形成;大西洋沿岸的西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国商人与阿拉伯、意大利商人展开竞争,并很快占据优势,贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸;世界各地建立起广泛的直接商业联系,不同国家和地区间的贸易迅速发展,地区性贸易开始向世界性贸易扩展,贸易数量、规模和贸易品种急剧增加。(从三个角度回答即可,每个角度2分,共6分)

(3)原因:穆斯林世界衰落:缺乏制度创新;盲目优越;轻视海权。

西欧崛起:建立资本主义制度;近代科学发展;海权意识强;建立强大海军;统治者支持。(从穆斯林世界和西欧两个角度回答,每个角度两个要点,每点1分,共4分)

19题:

选择秦汉时期(1分)

内容简介:秦汉时期是中国统一多民族封建国家的形成时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式,中华文明在这一时期取得了丰硕成果。(突出该时期的总体特征和地位,3分)

政治方面,秦朝采取了一系列巩固中央集权的统治措施,确立了皇帝制、三公九卿制、郡县制等一系列政治制度,这些制度和措施被汉朝沿用,并对后世王朝影响深远。

经济方面,秦汉时期土地私有制进一步发展,铁农具进一步普及,以白渠为代表的一系列水利工程的修建提升了农业发展水平,农业和手工业的生产技术取得进步,社会经济取得长足发展。

思想文化方面,汉代儒学成为正统思想,《史记》与《汉书》成为中国传统史学名著代表,汉赋和乐府诗成为代表性的文学成就,以《黄帝内经》《九章算术》等为代表的科技成就突出,两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。(以具体史实对该时期进行说明,至少列举3个角度,每个角度2分,行文流畅表述清晰符合逻辑2分)

20题:

观点:德国的现代化模式推动国家的快速崛起,但也有自身缺陷。(2分)

阐述:19世纪70年代,鉴于德意志地区长期分裂的教训,普鲁士在俾斯麦“铁血政策”的主导下,通过王朝战争,在完成国家统一的同时,走上了资本主义的发展道路。(4分)

德国统一后,政府抓住第二次工业革命的时机,高度重视科技和教育的发展,使德国在第二次工业革命中处于领先地位,综合国力快速提升,德国快速实现了工业化。但德国的君主立宪制带有浓厚专制主义和军国主义色彩,最终让德国成为两次世界大战的元凶。(4分)

综上所述,德国的现代化模式突出以政府为主导,重视国民素质的提升,使国家迅速实现了现代化。但其政治体制变革的相对滞后,也将其拖入战争深渊。(2分)

责任编辑 李平安