日本科幻产业巡礼(上篇):科幻文学·漫画出版

丁丁虫

科幻产业是近些年由中国的学者率先提出的概念,日本原本没有“科幻产业”这种说法。当然,今天提出这个概念有我们的国情和时代背景,也有其探讨的意义。而与科幻产业交叉的诸多产业,譬如出版、动漫、影视、游戏等,的确可以在邻国日本的发展历程中发现许多值得参考的地方。从这一意义上说,尽管日本没有明确的科幻产业概念,但就其实质而言,并不妨碍我们对其诸多行业进行考察。

因此,笔者将通过上、下两篇,从科幻出版、科幻漫画、科幻动画、科幻电影、科幻游戏等方面,对日本科幻产业的发展做一个简单的梳理。由于篇幅的限制,本文首先介绍科幻文学出版与科幻漫画出版产业。

科幻文学出版

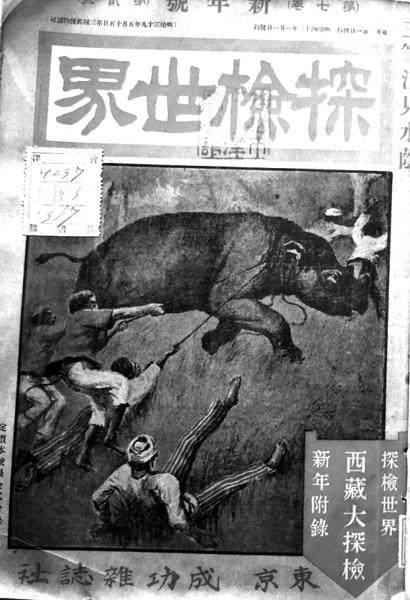

日本的科幻文学出版,以第二次世界大战为界,战前与战后有着截然不同的发展方向。战前的日本科幻,早期主要是在富国强民的时代风潮下,将科幻小说视为开启民智、改良思想的工具。明治十一年(1878年)前后大量引进凡尔纳的科幻小说,正是因其科学性受到日本读者的欢迎。明治初期的日本人,将凡尔纳的诸多作品当作励志故事,认为很快就能实现书中描写的科技文明。但自明治后期以降,随着读者口味的变化,出版行业也开始转向,小说中的科学性逐渐淡化,更偏向娱乐性的“冒险”“探险”属性日益凸显。在明治四十年(1907年)前后陆续问世的《探险世界》《冒险世界》《武侠世界》等几份刊物,都展现出弱化科学性、强化娱乐性的倾向。在此期间也涌现出一批日本本土作家,代表人物有押川春浪和海野十三等。

《探险世界》书影

随着军国主义政府的上台,日本的媒体和出版业受到严格管控,此后又经历了第二次世界大战和美军占领时期,因而战后日本的科幻出版行业与战前呈现出截然不同的态势。首先是战前从事科幻出版的出版社,或是倒闭,或是不再涉足这一领域。如前文提到的三份刊物,在战前便已经陆续停刊。还有战前出版过多部凡尔纳小说的二书楼、三木书楼、绘入自由出版社等,战后也不复存在。即便是存续下来的博文馆、春阳堂等社,也不再涉足科幻出版,反而是战后成立的出版社,如早川书房、东京创元社等,日后发展成为科幻小说出版的中坚力量。

在作品的精神源泉上,二战前后也有很大差异。战后的美军占领时期,不仅全方位改造了日本社会的方方面面,也带来了美国文化的强势入侵。在科幻领域,美国大兵把20世纪40年代科幻黄金时期的作品大量带入日本,让日本人有了接触美国科幻的机会。战前“冒险小说”的代表作家海野十三,尽管在战后直至1949年去世前仍然创作发表了许多作品,但日本战后的“科幻第一世代”实际上还是在美国黄金时期科幻的熏陶下成长起来的。因此二战后的日本科幻出版,首先也从引进欧美科幻开始。

昭和三十年(1955年),都筑道夫与平井以作共同策划《世界空想小说全集》,但仅出版两册①便告终结。1956年,元元社出版的《最新科学小说全集》,原计划出版1期12册,后来增加到2期24册。这套丛书囊括了海因莱因、C. S. 刘易斯、雷·布雷德伯里等诸多名家的作品,但在出版到第18册时,元元社因债务问题宣告破产,也未能出全。不过,这套丛书给了早川书房出版科幻作品的信心。1957年,由都筑道夫和福岛正实策划,早川书房在原本的“早川推理口袋本”(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOK)系列之外,设立了同一版式的“早川幻想口袋本”,至1974年停刊时共计出版科幻小说318册,对于推动科幻小说在日本的普及起到了极为重要的作用。

东京创元社也是很早关注科幻出版的老牌出版社。创元社的前身是创立于1892年的矢部晴云堂,1954年在东京设立分社,后独立出来成为东京创元社,致力于引进国外的推理小说。1963年,东京创元社在“创元推理文库”中设立“科幻部门”,开始涉足科幻出版。

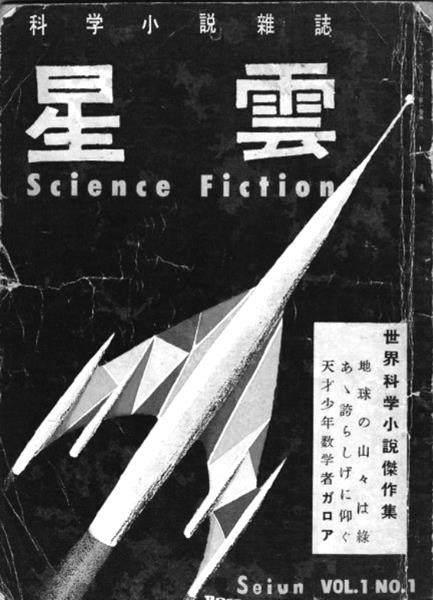

商业科幻杂志也开始出现。1954年,森之道社创办了日本第一份科幻杂志《星云》,发行人是早在战前便曾多次发表科学小说的太田千鹤夫。但因《星云》的办刊宗旨偏向战前风格,又面临资金和渠道问题,所以仅发行一期便告停刊。此后至1959年,早川书房与美国的《奇幻与科幻杂志》(The Magazine of Fantasy & Science Fiction)合作创办《科幻杂志》(S―Fマガジン)。杂志最初的目标是美国刊物的日本版,不过在极富个性的主编福岛正实的主导下,《科幻杂志》很快发展为发掘日本本土科幻作家的核心阵地,并延续至今,成为日本历史最为悠久的科幻刊物。

森之道社《星云》书影

在商业出版之外,科幻爱好者的影響也不容小觑。1957年,柴野拓美创办科幻同人杂志《宇宙尘》,成为当时科幻写作者唯一的发表阵地。这份刊物不仅比《科幻杂志》的创刊早两年,而且在爱好者中间拥有极大的影响力,其中供日本各地科幻团体自由发表信息的交流栏目,成为后来日本全国科幻社团联合会的雏形。

1961年,早川书房面向新人作者设立“早川科幻大赛”,提供培养和发掘日本科幻作家的渠道。小松左京、筒井康隆、神林长平等人都经由这一渠道走上科幻创作的道路。这一奖项自1961至1992年为前期,陆续举办了18届,直到90年代因为科幻出版行业的普遍不景气而告暂停,后来又于2012年重新启动并延续至今。

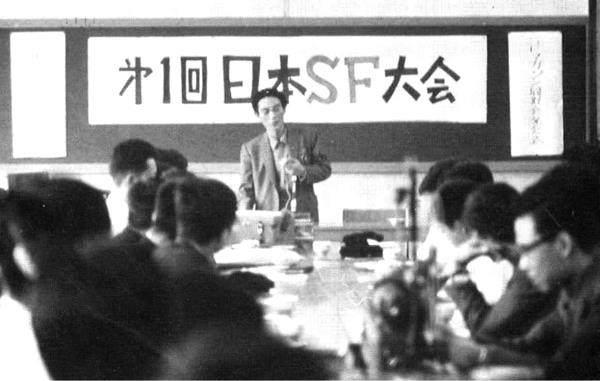

1962年,以《宇宙尘》和《科幻杂志》为中心,第一届日本科幻大会在东京目黑召开。大会在机制上效仿世界科幻大会,每年举办一届,至今已成为日本最富影响力的科幻盛会。会上由参加者票选出的日本星云奖,也是日本最重要的科幻奖项。

第一届日本SF大会

这一时期,日本战后一代科幻作家开始崭露头角,代表人物是以“科幻御三家”知名的星新一、小松左京和筒井康隆。他们在欧美科幻的影响下,结合各人自身的独特作风,创作出富有日本特色的科幻作品。20世纪60年代的这一批科幻作家,通常被称为“日本科幻作家第一世代”。

在这一时期同样参与到科幻推广中的重要人物,还有从事科幻评论与研究的丰田有恒、石川乔司,翻译家野田昌宏、浅仓久志、伊藤典夫等。

1962年,三岛由纪夫出版科幻小说《美丽之星》,但遭到当时尚在读大学的伊藤典夫的严厉批评,由此引发福岛正实对刊登批评文章的《宇宙尘》的不满。福岛正实原本就对《宇宙尘》抱有对抗意识,以此为契机,他于1963年倡导成立了日本科幻作家俱乐部,并特意设立章程,以期排除柴野拓美入会。无论初衷如何,这一组织很快发展成为日本科幻界最为重要的专业性协会组织,为日本科幻的发展做出了诸多贡献。不过,俱乐部早期不成熟的章程也给日后埋下了隐患。

日本战后至20世纪60年代末,可以视为“福岛体制”时期。福岛正实出于对科幻的极大热情和高度责任感,决定性地影响了战后日本科幻的走向。但其强硬的作风也多次引发冲突,比如小松左京在光文社发表的首部长篇《日本阿帕奇族》曾经导致福岛正实的强烈不满。福岛正实1968年在《科幻杂志》上发言调侃当时主力科幻作家的“匿名座谈会事件”,更是引發了日本科幻界内部的分裂,他也因此不得不辞去《科幻杂志》的主编职务。

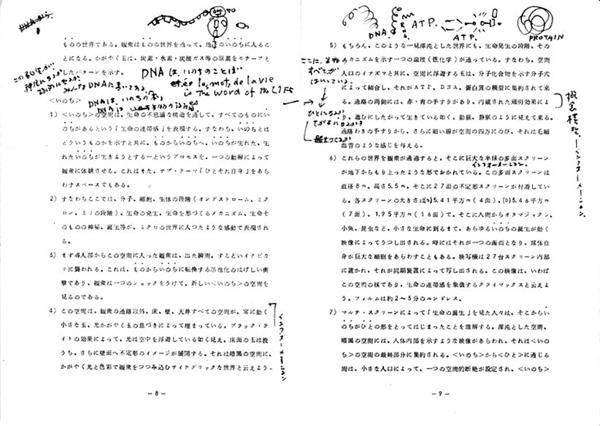

大阪世博会主题设计文件(小松左京手绘DNA)

随着苏联载人宇宙飞船的成功发射和美国成功登陆月球,全世界对科学技术的关心都上升到新的高度。在日本,1970年的大阪世博会也激发了人们对科幻的热情。小松左京受邀担任大阪世博会主题馆设计委员便是这股热情的体现。此后在1973年,小松左京的《日本沉没》成为超级畅销书,上下两册合计销售385万册,进一步引发了社会性的科幻热潮。1974年盛光社创办《奇想天外》杂志,1979年德间书店创办《科幻探险》(SFアドベンチャー)杂志、光文社创办《科幻宝石》(SF宝石)杂志,1982年新时代社创办《科幻之书》(SFの本)杂志。同时各家出版社、杂志社也纷纷设立新人奖项,致力于发掘新人作家。此后占据日本科幻文坛中心位置的诸多著名作家,如山田正纪、神林长平、梦枕獏、田中芳树、菅浩江等人,都于这一时期走上创作道路。

但是,这一时期科幻的繁荣引来了过多关注,也给科幻发展埋下了衰退的种子。自20世纪80年代末开始到整个90年代,日本科幻出版陷入低谷,进入了“科幻之冬”。前文提及的诸多科幻杂志纷纷停刊,仅有早川书房的《科幻杂志》得以存续。科幻奖项也陆续停办,只剩下日本科幻大会上评选的星云奖和日本科幻作家俱乐部评选的专业性奖项“日本科幻大奖”。但这两个奖项都是面向已发表作品的奖项,以至于差不多整个90年代,全日本竟然没有一个接纳新人作者的渠道。如野尻抱介、濑名秀明、山本弘、小林泰三等作者,只能通过轻小说奖、恐怖小说奖等渠道曲线出道。即使是已经出道的科幻作者,也只能在《科幻杂志》等仅存的渠道上发表短篇作品,很难出版单行本,典型的例子如早在1982年出道的飞浩隆,直到2002年才得以出版个人第一部单行本书籍。

日本的“科幻之冬”直到90年代末才终于告一段落,科幻开始恢复生机。1999年日本科幻作家俱乐部设立日本科幻新人奖,2000年角川春树事务所设立小松左京奖,再次开通了发掘新人科幻作家的渠道。尤其是以小松左京任唯一评委的小松左京奖,发掘出伊藤计划和圆城塔两位极富风格的作家。前者虽然英年早逝,但给日本科幻文坛带来了巨大的震动,以至于人们将其去世的时间作为分界线,将文坛划分为“伊藤计划之前”和“伊藤计划之后”;后者则以前卫的风格和奇绝的理论自成一家,并于2011年获得代表日本文学最高成就的芥川奖。除此之外,这一时期活跃的作家还有飞浩隆、冲方丁、小川一水、有川浩等人。

在创作之外,日本科幻作家俱乐部还于2006年设立了日本科幻评论奖,发掘出藤田直哉、冈和田晃等专业评价家,为日本科幻的进一步发展提供了坚实的助力。

2007年,日本横滨承办世界科幻大会,这也是世界科幻大会首次在亚洲举办。这场盛会不仅吸引了众多欧美科幻界人士参会,中国科幻界也组团参加,推动了中日科幻的进一步交流。此后在立原透耶等人的努力下,两国间的科幻交流更是日趋频繁,立原透耶也因此贡献获得2021年的日本科幻大奖特别奖。

大森望言论SF创作讲座

2009年,日本科幻新人奖和小松左京奖分别因自身原因停办,不过同年,东京创元社启动大森望等人主持的创元科幻短篇奖,发掘出宫内悠介、酉岛传法等作家。大森望又于2008年起编撰出版《日本科幻杰作年选》(年刊日本SF傑作選)、2009年起出版《NOVA日本科幻创作集》(NOVA 書き下ろし日本SFコレクション)。自2016年开始,大森望还与东浩纪共同创办“言论科幻创作讲座”(ゲンロン 大森望 Sf創作講座),致力于培养科幻写作者,成为科幻界又一股重要的推动力。顺带一提,大森望也是日文版《三体》的译者。

同样是在2009年,日本科幻的英译系列“Haikasoru”在美国启动,进一步加强了日本科幻小说在海外的翻译推荐工作。在该项目下翻译出版的伊藤计划《和谐》(ハーモニー),获得2011年的菲利普·迪克奖特别奖。

第11届星新一奖主页

2013年,星新一獎启动。该奖项的动议源于2009年。由于科幻新人奖和小松左京奖依次停办,日本科幻作家俱乐部担心重演“科幻之冬”期间新人作家无法出道的窘境,因而积极接触赞助商,推动设立“星新一奖”。此后经由星新一的次女星玛丽娜牵线,日经新闻社成为星新一奖的主办方。与其他科幻文学奖不同的是,星新一奖的评委团除了文艺方面的知名作家、评论家之外,还有理科方面的科学家,展现出“始于理科(科技)创意的文学奖”之特点。此外,星新一奖设有“一般部门”“青少年部门”两个奖项(从第10届开始,原先的“学生部门”与“一般部门”合并),“青少年部门”仅针对初中生以下的作者,也凸显出星新一奖的科普性质。

但在进入21世纪10年代后,日本科幻作家俱乐部存在的隐患终于爆发出来。2013年,时任会长濑名秀明愤然辞任,并发表公开信历数日本科幻作家俱乐部的种种弊端。2014年,大森望加入日本科幻作家俱乐部的动议在会员投票中遭否决,进一步引发日本科幻界的大地震,菅浩江、小川一水、山田正纪、东浩纪、神林长平、上田早夕里等近半数作家退会。剩余的成员在痛定思痛之余启动改革,并在此后的东野司、藤井太洋、林让治、池泽春菜等历任会长的努力下逐渐恢复,日本科幻作家俱乐部得以焕发新的活力。

与此同时,日本科幻出版产业也出现新的变化。首先是新出版渠道的出现。传统上,要成为商业性的科幻作者,首先需要经过新人奖的选拔,获奖后才能有机会在商业期刊上发表作品。这称为作家的“出道”(デビュー)。所以,在没有新人奖的年代就意味着新人作家没有出道的途径。但近些年来,这一传统范式越来越受到网络出版的冲击。如日本科幻作家俱乐部第18任会长藤井太洋,并没有经过新人奖的渠道,而是通过亚马逊自出版的方式发表了个人的第一部作品。还有类似“起点”“晋江”的网络文学发表平台,如“成为小说家”( 小説家になろう)、“读写”(カクヨム)等,也成为新的科幻作品发表渠道,如柞刈汤叶的《横滨站SF》便是最先在“读写”上连载的作品。

此外,日本也出现了跨媒体、跨形态的科幻专业性公司,“VG+”是其中的代表。该公司运营的同名网站以“通过科幻作品提供生活智慧与启示”为目标,致力于将科幻的魅力传达给更多的人,自2018年运营至今,已经成为拥有每月近百万读者的重要媒体渠道。2021年设立的“Kaguya Books”致力于成为“不同于出版社的、由科幻企业打造的科幻品牌”,其2022年出版的第一部选集,获得了专业评论家与读者的广泛好评。

还有此前提及的“言论科幻创作讲座”,也是有志于成为科幻作家的新人寻求出道机会的新渠道。日本科幻作家俱乐部当前的(第26任)事务局长扬羽华便是该讲座第三期的学生。

总的来说,日本科幻历经七十年的发展,在受益于历史积累和传统文化的同时,也在新时代的挑战下展现出积极发展、灵活求变的态势,新人作者不断涌现、新的渠道不断出现,日本科幻界也在积极向外探索,寻求跨领域、跨行业、跨地域的发展机会。尽管也面临读者减少、其他媒体类型冲击的问题,但就广义的科幻文学出版产业而言,日本科幻未来可期。

科幻漫画出版

尽管漫画与小说都属于传统出版行业,但两者在内容和形式上截然不同,各有自身独特的侧重点,因而并不能简单地视为同一形态的行业。事实上,相对于战后日本科幻小说主要吸收了美国科幻文化,战后的日本漫画更多的还是对战前风格的继承和发扬,比如被誉为日本漫画之神的手冢治虫,便受到海野十三的很大影响。海野十三也曾说过要将手冢治虫作为自己的衣钵传人,只是后来因为海野十三的过世而未能实现。

手冢治虫也是日本战后漫画热潮的缔造者。1947年他以“赤本”(日本战后纸张匮乏时期的低劣印刷品)形式出版漫画《新宝岛》,创下超40万册的销售纪录。此后手冢治虫连续发表《遗失的世界》(ロストワールド,1948年,少年博士乘火箭回到过去的世界)、《大都会》(メトロポリス,1949年,人造人率领机器人反叛人类社会)、《未来世界》(来るべき世界,1951年,核试验导致生态系统崩溃的地球末日),这三部日后被称为“手冢科幻三部曲”的作品,作为科技世界的象征,深深影响了战后的日本少年儿童,也催生出一大批从事漫画创作的画家。就连日本科幻小说的代表人物小松左京,早期也在手冢治虫作品的影响下创作并发表过漫画作品。

1951年,手冢治虫开始在光文社的杂志《少年》上连载《阿童木大使》(アトム大使),后于1952年改名为《铁臂阿童木》(鉄腕アトム),成为日本科幻漫画史上一座不可逾越的丰碑。据统计,到1981年,相关书籍的总销量超过一亿册。

《铁臂阿童木》书影

1952年,手冢治虫赴东京,借居在新宿区四谷的常盘庄,也令这里很快成为漫画界的圣地。受到手冢治虫影响而聚集到东京的漫画家纷纷入住常盘庄,其中包括藤本弘(藤子·F·不二雄)、石森章太郎、赤塚不二夫等人,日后都成为日本漫画界的中坚力量。

在科幻漫画领域,与手冢治虫差不多同时期活跃的另一位巨匠,是后来以“横山世界”闻名的横山光辉。他于1956年开始连载的《铁人28号》(鉄人28号),是与手冢治虫的《铁臂阿童木》并驾齐驱的人气作品,也影响了永井豪、富野由悠季等诸多创作者。

20世纪60年代以前的科幻题材主要集中在少年漫画领域,自70年代起,科幻题材也开始向少女漫画领域渗透。1976年,萩尾望都的中篇科幻漫画《11个人!》(11人いる!)获得第21届小学馆漫画奖。1978年,日本星云奖增设漫画部门,同年的获奖作品也是由少女漫画家竹宫惠子创作的《奔向地球》(地球へ…)。

日本的漫画在20世纪80年代进入黄金时期,各种题材的杰作层出不穷,科幻领域也出现了大友克洋的《阿基拉》(AKIRA)、士郎正宗的《攻壳机动队》(攻殻機動隊)和木城雪户的《铳梦》(銃夢),这三部作品并称日本三大赛博朋克漫画,在欧美也获得了无数读者。

《11个人!》书影

1995,日本漫画销量达到顶峰,此后转为下降趋势,科幻漫画也同样受到影响。直到进入21世纪,才又出现了《钢之炼金术师》(鋼の錬金術師)、《宇宙兄弟》、《进击的巨人》(進撃の巨人)等脍炙人口的作品。但在这些作品背后,也隐藏着科学合理主义的衰退倾向,特别是2020年以来的《鬼灭之刃》(鬼滅の刃)、《咒术回战》(呪術廻戦)等大卖作品,不再遵循早期那种即使是魔幻题材的漫画也要寻求科学解释的做法,反映出读者层的思想变化,也带来了科幻漫画衰退的隐忧。

本文简单梳理了日本科幻文学出版与科幻漫画产业几十年来的发展历程。如前所述,尽管二者都是历史悠久的纸媒出版物,但表现形式的不同也令其具有截然不同的侧重点,当然也产生出差异巨大的发展路线。从产业的角度而言,最直观的差异大约体现在科幻文学出版具有《科幻杂志》这种专门化的期刊,而科幻漫画并没有类似的限定于科幻领域的漫画期刊。进入21世纪以来,与日本科幻文学出版的日益回暖相反,日本科幻漫画呈现出后继乏力的现象,大约也与两者之间的差异有关。但无论如何,科幻文学出版与科幻漫画出版同样都是广义科幻产业的组成部分,并且作为热爱“科幻”这一特定类型的读者,形式上的差异并不会影响阅读的热情。事实上,今天日本科幻文学创作的中坚力量,许多都受到手冢治虫、萩尾望都、竹宫惠子、大友克洋等科幻漫画家的影响。期待科幻文学出版与科幻漫画出版在未来能有更多的交融,展現更丰富的可能。

【责任编辑:竹 子】

①即阿西莫夫的《星空暗流》(The Currents of Space)和阿瑟·克拉克的《火星之砂》(The Sands of Mars)。