文汇天下——扬州文汇阁

江华

2023年4月19日,以贮藏《四库全书》闻名于世、素有“文汇天下”之称的扬州文汇阁得以复建并对外开放。历经百余年的历史沧桑,文汇阁再现“书阁合一”的胜景,宛若奔腾不息的古运河,赓续着中华文脉。

旷世奇书贮扬州

清代乾隆皇帝的文化造诣精深,素以文治武功著称。登基后,他大力推动文化事业发展,缔造了众多具有深远历史影响的文化工程。乾隆三十七年(1772年),清廷诏令全国,广罗天下书籍,按经、史、子、集重新编定;翌年,诏令设立《四库全书》馆,任命大学士纪昀为总纂官,乾隆皇帝本人亲自主持,由此开启了《四库全书》的编纂工程。《四库全书》堪称旷世奇书,由360多位朝廷重臣和学者参与纂修,动用3800余人抄写。乾隆四十六年(1781年),第一部《四库全书》终于抄写完毕并装帧进呈。《四库全书》是中国古代最大的一部丛书,囊括了从先秦至清中期中国历史上各个门类的主要典籍,在中国文化史上具有举足轻重的地位。因全书分为经、史、子、集四部,故名“四库”;因这部丛书基本囊括了中国古代所有遗存的图书,故又名“全书”,“四库全书”之名由此而来。

为了妥善贮藏卷帙浩繁的书籍,乾隆皇帝决定效仿宁波天一阁建造藏书阁。先是在北方建有四阁,分别是北京故宫文渊阁、圆明园文源阁、承德避暑山庄文津阁、沈阳故宫文溯阁,即“内廷四阁”或“北四阁”。此四阁专供皇家使用,其建造之处均为皇家园林。为了嘉惠江南学子,同时也便于皇帝巡幸江南之时可以随时取阅,乾隆皇帝下令再誊抄《四库全书》贮藏于南方,即“南三阁”,分别是扬州天宁寺文汇阁、镇江金山寺文宗阁、杭州圣因寺文澜阁。三地均为乾隆皇帝南下巡幸驻跸之处,并设有行宫。

《四库全书》修成后共抄缮七份,分别存放于这七座皇家藏书楼中,合称“四库七阁”。令人扼腕的是,进入近代以后,由于社会动荡与兵燹不断,七阁或被焚、或被废,仅有北京故宫文渊阁和沈阳故宫文溯阁保存最为完整。

扬州天宁寺的文汇阁,起初是为了贮藏乾隆皇帝御赐的《古今圖书集成》而修建的。乾隆皇帝六次南巡,每次必在扬州停留。为了迎接皇帝南巡,扬州官员选择在运河旁的天宁寺西侧营建行宫。整个行宫规模较大,建筑富丽堂皇,堪称“江淮之冠”。行宫的西部为御花园,故名“西园”。御花园的主体建筑为“大观堂”,藏书阁就伫立于旁。乾隆四十二年(1777年),两淮盐政寅著将两部御赐的《古今图书集成》分别藏于扬州天宁寺行宫和镇江金山寺行宫。为了便于珍藏,寅著奏请仿天一阁样式在两处行宫内建藏书阁。乾隆四十四年(1779年),镇江藏书阁建成,乾隆皇帝赐名“文宗阁”。翌年,扬州藏书阁建成,乾隆皇帝赐名“文汇阁”。两阁各入藏《古今图书集成》一部,阁中尚有多余的书格,后用于收贮《四库全书》。太平天国战争时期,文汇阁被毁,2023年复建并对外开放。

文渊阁位于北京故宫文华殿后,建于乾隆四十一年(1776年)。文渊阁建成后,乾隆皇帝在此举行经筵活动,并设宴赏赐参与编纂全书的有功人员。1931年“九一八”事变爆发,文渊阁所藏之书随故宫文物辗转迁移至台湾,现存于台北故宫博物院。七部《四库全书》中,文渊阁藏本校勘最为精湛。

文溯阁位于沈阳故宫内,建于乾隆四十七年(1782年),其名取自乾隆皇帝《文溯阁记》所述之“溯涧求本”之意。文溯阁所藏《四库全书》流离转徙近10次,几经危殆。20世纪60年代,受国际局势影响,为了保护文物安全,国家有关部门决定将原藏于辽宁沈阳的文溯阁《四库全书》转移至甘肃兰州,并保存至今。

扬州学者的献书与校书

《四库全书》花落扬州,除了乾隆皇帝的原因之外,也与扬州在全书编纂工程中发挥的重要作用密不可分。扬州盐商具有较高的文化素养,盐商中藏书、刻书之风颇盛,出现了众多的藏书家和出版家。

为了编纂《四库全书》,朝廷颁布诏令,面向全国征集各类图书。据记载,清廷从各地征集图书多达1.2万种。倘若按州府进献图书的总量计算,扬州府所献图书数量居全国州府之冠。当时,担任总纂官的纪昀也感叹道:“然私心评品,以扬州所献为第一。”

在扬州献书者中,尤以盐商所献之书数量最多、品质最佳。其中,马曰琯、马曰璐两兄弟堪称“贾而好儒”的盐商代表。马氏兄弟原籍安徽祁门,其祖父以盐业营生,遂定居扬州。马氏兄弟继承祖业后,一边经营盐业,一边刊刻图书。二人雅文好古、酷爱藏书,不遗余力地抄书、访书、购书、刻书,并在家中建有藏书楼。如今位于扬州东关街的街南书屋一带,还遗存有马氏藏书楼。马氏兄弟离世后不久,正值朝廷下诏要求各地进献书籍,马曰琯的儿子马裕积极献书。据记载,马氏所捐图书多达776种。为了彰显马氏献书功绩,凡扬州马氏所进献的书籍,书名下均标有“两淮马裕家藏本”字样。

除了进献书籍之外,扬州不少学者还参与了《四库全书》的编纂与校雠。尽管《四库全书》的编纂工作甚为严谨,但乾隆皇帝在镇江文宗阁中御览时,还是发现书中舛谬丛生、应删不删,还有不少空白处。为了编纂一部永传后世的杰作,乾隆皇帝令两淮盐政派专人前去校对。素有才学声望的扬州学派校勘能手汪中,被聘至文宗阁担任典书官,负责检校《四库全书》。此外,翰林院庶吉士扬州人王念孙,也担任《四库全书》篆隶分校官。扬州学者任大椿、程晋芳等,也为《四库全书》的编纂与校订做出了重要贡献。清代乾嘉学派的代表人物、被誉为“扬州学派柱石”的阮元,还悉心查访《四库全书》未收图书,并考辨讹误。

毁阁与访书

乾隆皇帝对文汇阁甚为重视,不仅赐名、题匾,而且下旨、作诗。乾隆皇帝还从大内库银中拨付“帑银三百万”,专门用于文汇阁的修造经费。

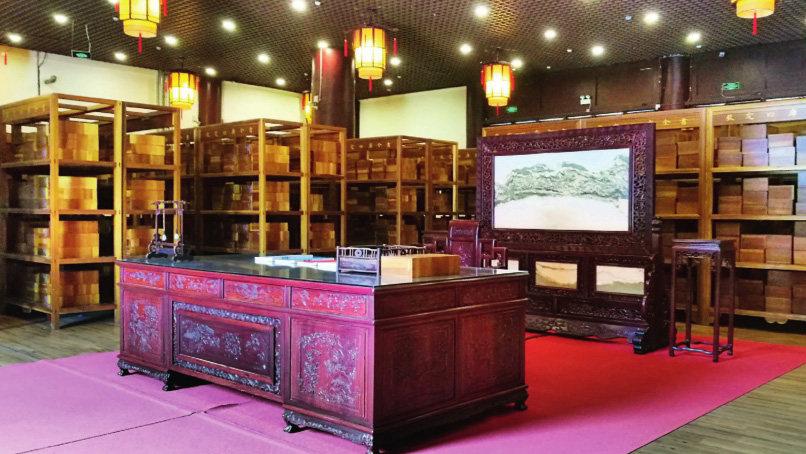

文汇阁的管理极为严格,通常不允许随意借阅。乾隆皇帝明令,一江之隔的文汇阁、文宗阁两座皇家藏书阁,均由扬州管理。管理两阁的是两淮盐运使司,由盐运使遴选地方学者具体管理阁中事务,初称“典书官”,又称“董事”,另有校书一职。被聘管理两阁藏书的多是饱学之士。此外,盐运使每年委派地方绅士十余人,负责藏书的借收、检点、曝晒等事宜。据《(嘉庆)两淮盐法志》《扬州画舫录》《鸿雪因缘图记》等古籍中记载,文汇阁的最下层,中间藏《古今图书集成》,两侧藏《四库全书》经部书籍;中间一层,藏史部书籍;最上一层,藏子部与集部书籍,各部书籍封面颜色不同。

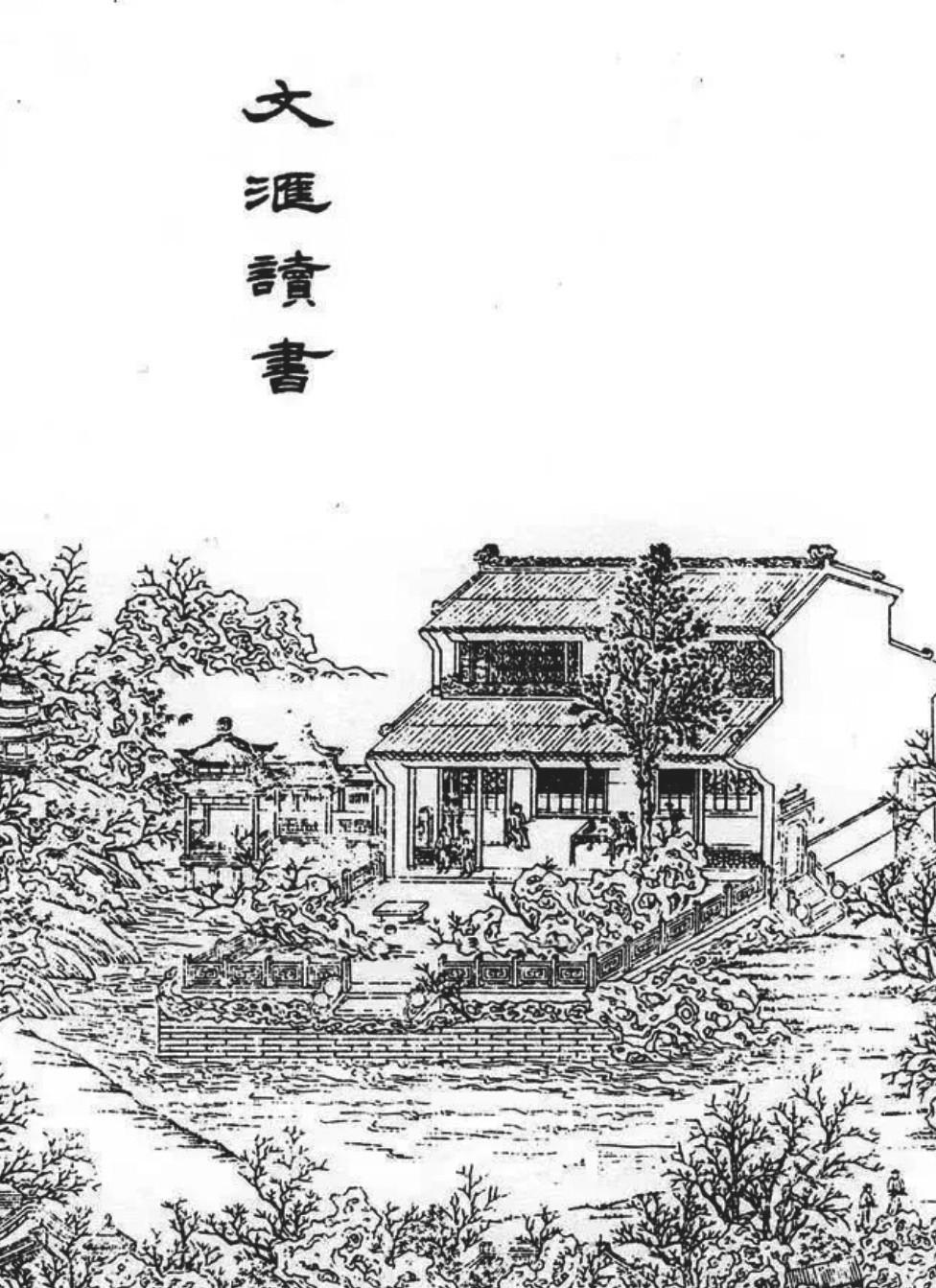

从史料记载来看,到文汇阁看过书的人并不多,这可能与藏书阁为保护图书而谨慎开放有关。道光二十年(1840年)三月,官员完颜麟庆在两淮盐运使的陪同下到文汇阁读书,他把这一天的经历记录在《鸿雪因缘图记》一书中,题为“文汇读书”。当时,管理文汇阁的“董事”谢奎引领完颜麟庆入阁,并将书目呈上。完颜麟庆遂坐楼下详阅,并手抄《满洲祭天祭神典礼》《救荒书》等书。

不幸的是,咸丰三年(1853年),太平军攻打扬州,与清兵展开攻防拉锯战,大量建筑付之一炬。太平军撤出扬州前,又放火焚烧两淮巡盐御史的衙门及附近建筑。扬州文汇阁、镇江文宗阁及所藏数万卷珍贵典籍毁于战火,成为扬州永远的伤痛。

同治四年(1865年),两江总督曾国藩于南京创办金陵书局,专门从事官修刻书事务。曾国藩不相信文汇阁和文宗阁中所有藏书已全部烧毁,于是委托被聘为金陵书局总校勘的著名金石学家、目录版本学家莫友芝前往镇江、扬州等地,搜寻失散于战火中的残书。莫友芝三次前往镇江、扬州、泰州和兴化、宝应等地,努力寻访两阁残书。按照通常的说法,莫友芝寻书毫无所获。但国家图书馆今藏《文宗阁四库全书装函清册》四册,其中经部首页有莫友芝的藏书印,由此看来,莫友芝的寻书之行实有所得,只是他悄悄隐匿罢了。

据史料记载,文汇阁所藏《四库全书》也有残本存世,书尚有《周易启蒙翼传卷外篇》二册,以及《图书编》《云笈七签》《御定全唐诗录》各一册残本存世。

復建古阁展新颜

长期以来,作为扬州文化高地象征的文汇阁能否复建,一直为文化学者和各界人士所关注。2022年初,复建文汇阁得以启动,同年12月竣工。

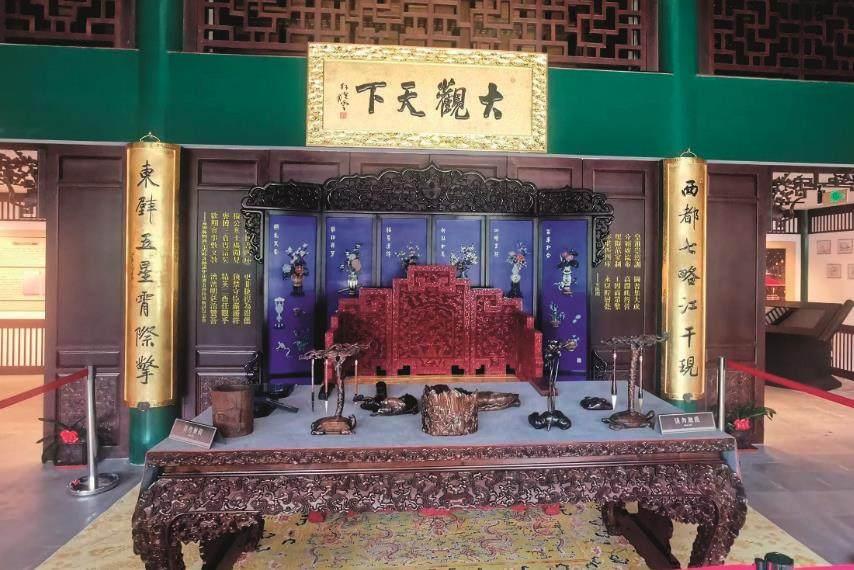

复建的文汇阁,以尊重历史建筑原貌、复原古籍原图布局、展现扬州文化底蕴、结合现代功能需求作为设计依据。主体建筑依然仿照天一阁规制,面阔六间,主要有地上三层和地下一层。阁内“大观天下”的匾额下挂有一副楹联,内容选自乾隆皇帝诗词《文汇阁·叠庚子韵》原句:上联是“西都七略江干现”,意为像汉代《七略》那样伟大的书籍《四库全书》又在长江边的扬州重现;下联是“东壁五星霄际擎”,意为皇家藏书楼文汇阁宛若星辰闪耀在天边。

依据《鸿雪因缘图记》中所记载的文汇阁原图,前庭有“御碑亭”,西侧有“品字亭”,后苑有天圆地方亭、歇山亭、六角亭。此次复建的“品字亭”最引人瞩目,这是一个由三个小亭子组合在一起的大亭子,分别取名为“映雪”“囊萤”“凿壁”,引自古人勤奋读书的典故“囊萤映雪”和“凿壁借光”。楼阁周边,水系环抱,西侧回廊连接亭台,延伸至西山之上,重现名花嘉树和掩映修廊的景观,将“扬州以园亭胜,名园以垒石胜”的景致展现得淋漓尽致。

星移斗转,岁月轮回。复建后的文汇阁既是一座藏书楼,也是一个文化坐标,在收藏、研究、展示和传播《四库全书》的同时,兼具古籍利用、书店经营、非遗体验、研学活动等功能,必将成为扬州城的新名片。

【责任编辑】王 凯