学科视角下的小学信息科技教学

——以“克隆”一课的教学为例

江苏省南京市龙江小学 王苏明

当前基础教育课程改革正随着《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》的发布不断深化,核心素养作为价值指向被反复提及,但理念与实践之间的高墙壁垒并未自然消融,课堂教学作为落实核心素养关键的一环,仍然有较大的改进空间。指向核心素养的课堂是何模样,一线教师很多时候仍处于“迷雾”之中。究其原因,是理念与现实之间缺少切实可行的路径。我们不妨先将“云端”的理念放一放,回到一堂信息科技课必须面对的四个问题:“学什么”“为什么学”“怎么学”和“如何用”,再尝试从学科视角去思考帮助学生解决这些问题,也许是一条可行之道。

一、课例解构

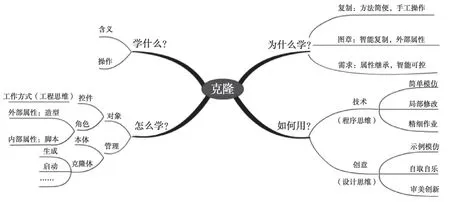

本文以算法模块中的“克隆”一课为例,尝试从上述四个问题出发梳理本课,探寻指向核心素养的小学信息科技教学实施路径。“学什么”是一个看起来容易回答却又最重要的问题。从双基层面看,学生应掌握的双基目标是:了解“克隆”含义,学会“克隆”操作。“为什么学”解决的是学生学习原动力的问题,也是教学活动开展正当且必需的理由。就本课而言要解决的问题是让学生体会到:克隆好在哪?学习它有何意义?在自己的知识体系中又占有怎样的地位?“怎么学”是学习的手段与方法,是教师通过何种设计路径让学生在习得过程中获得内在发展,而这两个问题,我们可以一并从“问题解决层面”分析。在本课的学习中,学生通过不同情境下的“克隆”应用,习得优化问题解决的方案,提升问题解决的能力。“如何用”,既是学生学到什么程度的问题,也是教师要思考引导学生走到哪里的问题。从学科思维层面解读,引导学生将图形化编程中的角色与克隆置于对象、关系之中加以观察和管理,使其逐步具备理解和管理对象世界的基本观念和基本方法,并获得从对象管理中获益的体验。基于以上分析,将本课的教学设计解构见图1。

图1 “克隆”一课教学设计解构图

二、课例实践

基于上述分析,以主要教学环节实施为例加以说明,以证其合理可行。

【任务一】车位排整齐

用你擅长的方式为“智能停车场”画好第一排12个车位,要求排列整齐。

现场实录:学生用“复制角色”和 “应用图章”两种方式完成,师生总结两种方式的特点及任务切合度。

【设计意图】旧知复习:有源之水,有本之木。“克隆”初看似乎是一个独立于编程知识体系之外的功能,甚至在其他编程语言中也较为鲜见,在教学中如果不将之与学生原有的知识体系做链接,而让其完全独立于原有知识体系之外,则不利于习得与运用。克隆原意就是“复制”,其与“直接复制”及“图章功能”在本意上有相通之处,因此,在此处设置有关“复制”与“图章”的复习环节,一是为了让“克隆”在学生原有的知识体系上找到可以生长的节点,二是分析旧知的优缺点,为后面即将学习的新知“克隆”的学习做铺垫。

【任务二】太空生存挑战赛

师生竞速:修改“太空生存挑战赛”游戏,使游戏中有200 颗运动着的大小不一的陨石。

现场实录:学生陷入任务困境,用“应用图章”发现复制出的陨石不会动,用手动“复制角色”发现效率低,每个大小一致。教师1 分钟成功完成挑战。

【设计意图】新知导入:进退维谷,柳暗花明。同一种方法在不同的情境中可能有着不同的表现,在第一个挑战环节看似更智能的图章,在这一问题情境中表现得完全无能为力,而看似“笨”方法的复制还能部分解决问题,当然也有较大的局限性,此时引出新知“克隆”无疑会对学生们产生极大的吸引。正所谓“不愤不启,不悱不发”,既达到了激趣的目的,又解答了“为什么学”的问题。此时帮助学生从对象属性的视角厘清三者的关系(见表1):复制可以获得完全一样的独立的新对象,手动操作;图章只能复制对象的外部属性,不能复制角色自带的脚本,具备自动化属性;而克隆既可以复制角色的外部属性,也可以继承原角色的脚本,内外兼得,具备自动化属性。

表1 三种“复制”方法的对比

【任务三】陨石动起来

通过完成“陨石动起来”的任务,学会使用“克隆组”控件。

现场实录:学生迫不及待使用“克隆组”控件,但一定会遇到问题。教师引导学生观察“克隆组”控件,最终学会使用克隆功能。

【设计意图】双基达成:按图索骥,引水入渠。解决了“为什么学”的问题,接下来就要面对“怎么学”的问题。图形化编程之所以有“零门槛”的特点,很大原因是其有很多友好设计,在教学中如果能引导学生去观察发现这些设计,无疑能帮助学生更快地走上学习的“高速公路”。从对象管理来看,我们很容易从颜色分类上找到克隆的上位属性。克隆属于控制模块,与之相关的控件有三个,分别是:克隆、启动和删除。从控件名称来看,学生就大致可以了解每个控件的作用,也就可以大致推断出克隆技能的操作步骤:先克隆“对象”,再启动“克隆体”,也就是先复制外部属性,再继承内部属性,再通俗地说就是,先“画”外形,再赋“生命”。学生通过教师的引导,从对象属性的视角可以清晰明了地掌握克隆的运用方法,达成双基要求。

【任务四】场景挑战赛

一星挑战:“大鱼吃小鱼”,要求:1.用“克隆”的方法,改编“大鱼吃小鱼”的游戏;2.有10 条游动的小鱼。

二星挑战:“下雪喽!”要求:1.至少有50 片雪花;2.雪花大小不一。提示:可尝试使用“将角色大小设定为”的功能块。

三星挑战:“沙滩脚印”,要求:1.小猫走过沙滩,沙滩上留下一串脚印;2.脚印依次逐步消失。提示:1.使用“等待”功能块;2.消失可用“删除克隆体”或“虚像”特效。

现场实录:学生根据自己的能力选择挑战,一、二星任务全部挑战成功,三星任务部分完成。

【设计意图】问题解决:知识技能,思维审美。在解决了“为什么学”和“怎么学”的问题后,“如何用”就是我们必须面对的问题。从技术层面看,可以将技术应用分为:简单模仿—局部修改—精细作业三个层次;从创意层面看,可以将创意设计分为:模仿—自趣—创新三个层面,而每一次修改和创新,都是基于对象属性的调整与重组,基于此设计的问题解决环节,旨在帮助学生完成新知的内化过程,促进其思维阶段由识记、理解的低阶思维过渡到应用、创新的高阶思维,完成从知识技能到思维审美的自然升级。

三、课例反思

本节课教师从帮助学生解决四个问题入手,重新审视本课的教学内容,突破了传统信息技术教学“重技术而轻思想”的禁锢,融入“面向对象”的学科思想后再设计,使得学生不仅学习了图形化编程中克隆的使用方法,更习得通过对象、关系观察与管理信息世界的基本观念和基本方法。基于学科视角的教学设计,真正把握了学科核心素养的要义,对学生从知识技能到思维审美的提升都能起到较好的效果,使每个层次的学生均有所收获。

(一)把握“双基”——面向对象的视角

克隆,其本质仍是“复制”方法的一种,但与学生原有知识体系中的复制与图章又有着较大的不同。从面向对象的视角来看:图章和克隆分属图形化编程的不同功能模块,这就决定了其属性的不同。图章是画笔模块,决定了其只具备复制对象外部属性的功能;克隆属于控制模块,除了可以复制对象的外部属性外,还拥有控制功能,因此,也具备继承原对象脚本的功能;而操作层面的“复制”仅仅是复制这一操作系统通用技能在图形化编程软件中的一种表现。基于此视角看“克隆”,我们就能较为容易地发现克隆的优势,更好地理解分解克隆操作步骤的意义。

(二)问题解决——构建从双基到思维的内在桥梁

就本课整体教学设计而言,我们有两个层次的问题需要解决:一是课堂主线的大问题:“为什么要学克隆”“怎么学习克隆”“克隆怎么用”“还能用在哪些情景中”,解决好这些问题,也就形成了本课教学一条逻辑清晰的主线,有了清晰的来龙去脉,才能使学生有序而深度的学习成为可能;二是实施层面的具体问题:克隆的具体操作,以及在不同的问题情境中如何灵活运用克隆,优化方案解决问题。教师如果只关注了知识或技能的教学,而不深入研究如何运用知识或技能去解决问题,就无法为学生提供足够多的应用场景;没有这些应用场景的支撑,就更谈不上构建双基到思维的内在桥梁,再谈学生的发展,往往可能只是浮于表面。

(三)思维审美——梯度教学追求的终极目标

学生从一堆堆角色的复制,到一个个图章的呈现,再到一段脚本,就能体会到克隆本身就是一种美。这种美,是简洁美,脚本寥寥数块;这种美,是复杂美,演绎千变万化;这种美,是管理美,角色清晰明了;这种美,是思维美,拥有无限可能。这是一个认知逐步推进的过程,从陌生到联系,从联系到区别,从简单模仿到复杂创新,清晰地展示了克隆相关的知识体系。这样的环节安排和思路指引,使不同层次的学生都能形成较为稳定的知识结构,获得认知对象世界的基本观念和基本方法,真正完成课堂定位从知识、能力立意走向思维、智慧立意。把课堂建构从传授知识、培养能力定位提升到发展核心素养的高度,即为改变思维、启迪智慧而教。