打造酱酒产区 仁怀如此破题

芦忠于

随着白酒行业集中度不断提升,产区化已成为中国白酒行业发展的新课题,也是白酒产业未来发展把握新机遇、塑造新格局的重要方向之一。

在产区建设上,仁怀是先行者,也是破题探路者。仁怀在酱酒产区建设上的探索与实践为中国白酒产区规范化、制度化建设提供了样本。

一、如何定义白酒产区

随着酒业的蓬勃发展,产区概念在国内持续升温,但仍没有形成系统、完整、全面、清晰的产区概念和产区制度。

对产区的认识,要么是一种基于产地的概念,如四川产区、贵州产区、泸州产区、遵义产区等;要么是地理标志保护产品涉及的特定地域概念,如茅台酒15.03 平方公里的核心区。

结合白酒生产实际以及近年来仁怀在产区建设上的探索实践,我们认为白酒产区应该是:具有特定的气候条件、自然风土,特定的酿造技艺、文化历史,特定的原料种植、风味口感,并拥有较为完整的发展规划、标准体系、管理制度,拥有行业引领性的知名酒企、品牌和一定规模的产业集群而综合形成的一个白酒发展的特定区域。白酒产区应当具备独特性、完备性、 规模性、差异性、可持续性。

一是产区的独特性。酿造环境之特、酿造工艺之特、风味表达之特,是彰显产区独特性的基础。一方天地、一方水土、一方人文、一方传承、一方粮谷、一方风味,赋予了产区的不可复制性,奠定了中国白酒百花齐放、各展其芳的特色,白酒产区建设应当保护好这种独特性。

二是产区的完备性。主要指形成产区的一整套系统、全面的标准体系和规范指引。在规划层面,产区应当要有实质范围和具体指向,面积不宜过于宽泛。世界葡萄酒产区会指向某一城市、某一地块,这种聚焦升华了消费者对葡萄酒高品质的认可。在标准层面,要有相对统一的原料标准、技术标准、产品标准、质量标准、产区准入标准等统一规范的标准体系。在制度层面,要有相应的管理机构、管理规范、管理制度、市场监管机制,形成产区全产业链建设管理体系。在文化层面,要厚植产区文化内涵,打造产区文化IP,挖掘、传播、讲述好文化故事,形成系统的文化展示、文化表达、文化输出体系。

三是产区的规模性。产区具有典型的产业聚集、企业集群特征。产区与企业相互依存、相辅相成。企业是产区形成和发展的重要支撑,产区价值、产区效应的提升又将赋能企业发展、增强产业竞争力。产区意味着品质优势、产业优势、集群优势,必然要有一定的规模企业、较为完整的产业链,发挥名酒企业的带动作用,加速形成规模效应、集聚效应,才能更好夯实产区基础、扩大产区影响力。

四是产区间的差异性。由于工艺不同、粮谷不同、微生物不同、小气候不同,加之传统习俗、历史人文等差异,产区呈现出多元化的特征,每个产区都要有区别于其他产区的辨识度。这种差异性正是产区的生命力所在,成就了中国白酒“各美其美”、白酒产区“美美与共”的良好格局。

五是产区发展的可持续性。实现绿色低碳转型和可持续发展,是产区建设的根本所在。白酒产业,品质为根、绿色为本。绿色可持续是产区的价值之源、发展之道。推动产区持续、健康、良性发展,应当守牢生态底线、安全底线、质量底线,追求绿色价值,保证名酒品质,才能促进产业穿越周期、长期向好。

二、仁怀产区的探索和实践

作为酱香型白酒的发源地和主产区,近年来仁怀深入贯彻落实贵州省委、省政府打造“世界酱香型白酒产业集聚区”的战略部署,在没有先例可参考的背景下探索中国白酒产区规范化、标准化、制度化建设路径。

2021年9月,仁怀市获得“中国酱香白酒核心产区”称号;2023年9月,布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛组委会授予仁怀“世界酱香白酒核心产区(贵州·仁怀)”殊荣,仁怀初步走出了一条具有自身特色的产区发展之路。

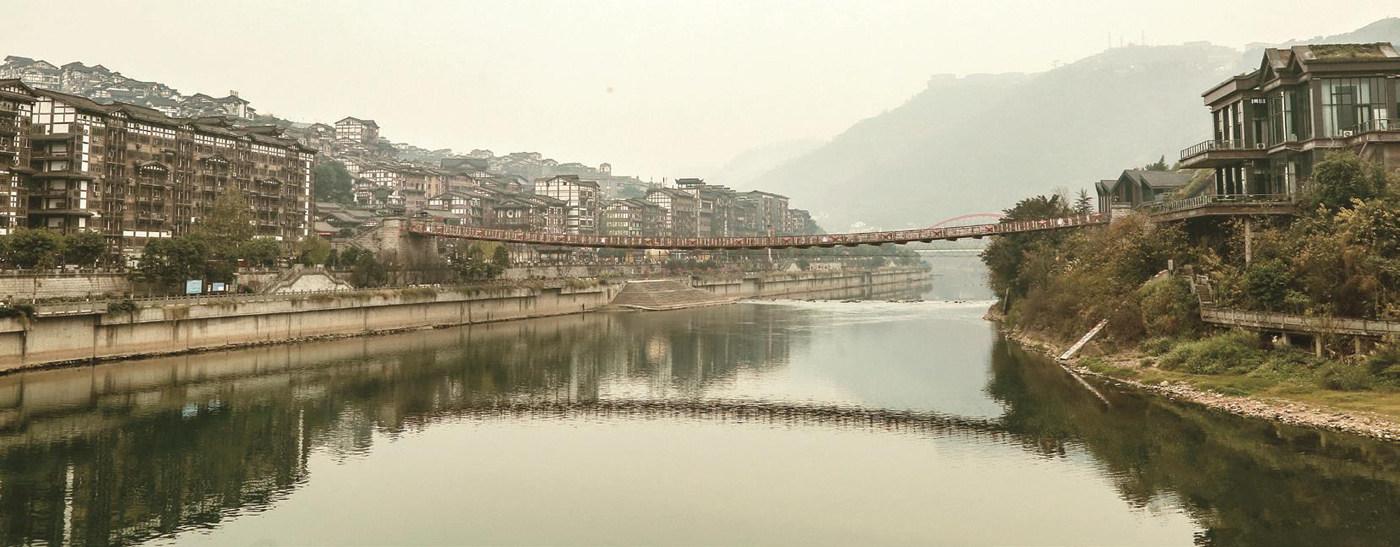

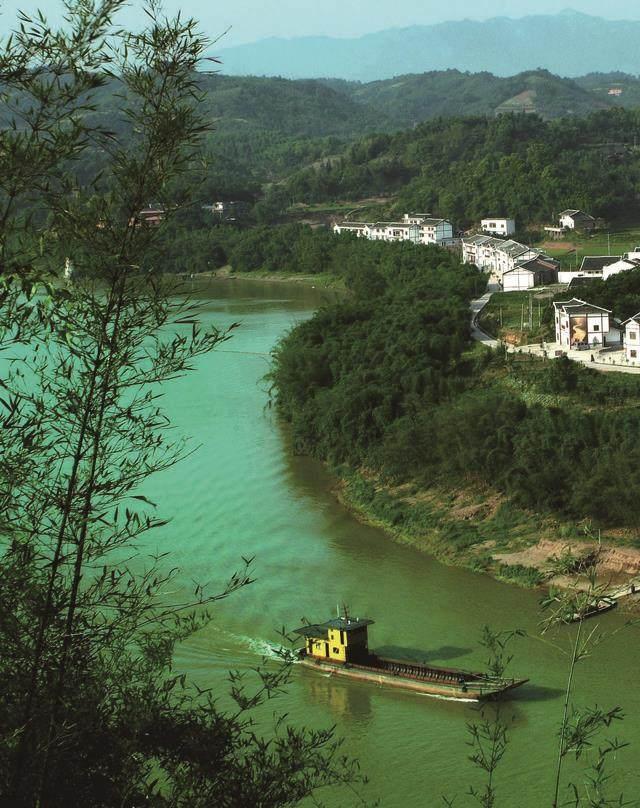

(一)构建规划保护体系,明晰产区边界。产区的边界范围是产区规划建设、管控保护的基础指引。为加强产区建设,贵州省委省政府、遵义市委市政府先后制定出台《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》等。仁怀按照省市规划蓝本,编制酱香型白酒产业集聚区控制性详细规划,将120.44平方公里的生产功能区划定为15.03平方公里茅台酒产区、53.03平方公里茅台镇传统优势产区、52.38平方公里仁怀集聚区,细化分为8个片区、27个管理单元,明晰了产区边界范围,标定了中国酱酒核心产区“坐标”,形成了以历史人文、传统工艺、特定区域、自然环境为基础的产区地理标识,构建起中国酱香白酒原产地保护体系,为白酒产区建设提供了重要支撑和规范指引。

(二)构建产业集群体系,夯实产区基石。没有一定规模的企业集群,很难形成产区,更难形成核心产区。近年来,仁怀以“三个一批”为抓手,深入实施白酒产业综合治理,“低小散弱”问题得以根本性转变,推动了酱酒产业规范高质量发展。

聚焦减量优结构。清理退出方面,按照“拆除复垦类、退出转产类、兼并整合类”分别制定奖补政策,清理退出一批无证无照企业。改造提升方面,实施企业“四改造一建设四提升”,完成企业“四改”995家,行业污染防治成效显著,生产耗能明显降低,每酿造一吨酒用水量减少约20吨。兼并整合方面,按照“企业自主、依法依规、真兼实并、规范建设”原则,通过就地兼并、整合入园等方式,整合减少企业310家。目前,仁懷市白酒生产企业大幅减少,酱酒产业结构蝶变升级。

聚焦提质育集群。建立产区企业培育、产业准入、项目联评联审等制度,服务茅台集团打造世界一流企业,支持地方酒企做大做强,引进洋河、金东酒业等优强企业20余家,全市规上酒企达129家(占全国规上酒企的1/8以上),形成“茅台引领、群星闪耀”的核心产区企业集群。

聚焦补链扩优势。积极拓展“白酒+X”产业幅,推动酒旅融合发展,大力发展包装设计、智能仓储、现代物流等配套产业,形成以酿造为纽带、上下游链条相衔接、跨界深度融合的产业生态圈。

聚焦监管促规范。建立源头管理、线上巡查、执法检查、诚信监督等制度,强化生产、包装、流通、销售等各环节监管,严厉打击生产销售假冒伪劣酱香酒和侵犯“贵州茅台酒”“仁怀酱香酒”知识产权的行为,有力维护酱酒市场秩序和消费者合法权益。

(三)构建管理制度体系,树立产区范本。仁怀市制定出台《酱香酒产区管理制度的若干意见》《中国酱香白酒核心产区(仁怀)建设管理暂行办法》,从区域管控、企业管理、产区认证、知识产权保护等方面作出规定,为产区制度建设提供“指南书”。严格产区生产管理,企业生产经营严格以特有的仁怀糯高粱和优质小麦为原料。严格执行酱香白酒生产工艺、技术标准,并对产品质量、技术标准、产品溯源等进行规范,实行企业综合评定、分级认证管理,授权符合条件的企业、产品使用中国酱香白酒核心产区(仁怀)标识,用产区“身份标识”为企业和产品赋能,塑造“产区标识+企业+名酒”的认证管理制度,为白酒产区分级体系建设探索样本。

(四)构建质量标准体系,坚守产区品质。质量和品质,是产业发展的生命线。仁怀市率先成立酱酒专业委员会、产业研究院,积极参与酱香白酒国家标准修订、贵州省酱香白酒安全生产规范制定。对标白酒新国标和世界顶级产区,制定涵盖原料、制曲制酒、陈酿、勾调、储存、检验检测等10 项标准的《仁怀产区大曲酱香酒技术标准体系》。开展酿酒原料、酿造工艺识别、酱酒风味物质等研究,引导产区企业严格执行统一的酿造工艺、技术规范、品质要求,构建起仁怀酱香白酒品质表达体系、质量标准体系,牢牢掌握产区发展制高点、产业质量标准话语权,持续为消费者酿造高品质的“国民酱香”。

(五)构建人才培养体系,筑牢产区支撑。围绕构建酱酒全产业链人才培养体系,充分利用酱科所、省酒检院、茅台学院等资源,组建酱酒产业人才专家库,建立酱酒职业技能培训基地;围绕制曲制酒、质量管理、品评勾调、营销策划等,深入实施“百千万”工程(百名酒企负责人、千名营销人员、万名酱酒产业工人大培训);定期开展“酿酒大师”“品酒大师”“酒都工匠”评选,实施国家级评酒师、勾调师、“大国工匠”培育计划;强化酱酒科研人才、营销人才培育和引进,着力打造中国酒都人才培育高地。

(六)构建文化表达体系,擦亮产区名片。文化是产区活的灵魂。仁怀市深耕厚植“中国国酒文化之都”内涵,建立非物质文化遗产保护、酒礼文化传承、酒文化弘扬等体系,编制酒器酒具、遗迹遗存管理名录,率先编撰发布中国大型酒文化文献资料《酒典》,重塑“茅台镇重阳祭水大典”文脉、成为“传承有礼、历史有据、传播有节”的区域性酒文化典范。以茅台镇5A级景区创建带动,创造性推出“畅游赤水河·乐享茅台镇”“仁怀红·高粱文化季”文化传播新名片,推动仁怀的“红”与酱酒的“美”交织交融,着力打造“世界级酒文化IP”,以文化厚植底蕴、赋能产区发展。

三、产区建设需要把握的五对关系

推进中国白酒产区建设,需要把握好五对关系。

一是传承与创新的关系。传承不守旧、创新不离宗是白酒产业的平衡之美。随着社会的发展和科技的进步,白酒行业注入了越来越多的现代工业化生产元素,数字化酿造、数字化营销正成为白酒产业未来的发展趋势。白酒行业既要恪守品质,传承核心技艺、酿酒文化、匠心精神,又要与时俱进,通过技术、标准、产品、营销、文化等方面创新,培育产业发展新动能。

二是政府与企业的关系。白酒行业的发展离不开政府的大力支持。国发〔2022〕2号文件提出,“要发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地”。产区建设是一项庞大的系统工程,涉及规划、制度、品牌、质量、科研、文化等方面,要充分发挥地方政府、产区企业、行业协会的优势,乘政策东风,推动产区持续健康发展。政府要加强顶层设计,制定政策措施,系统谋划布局,当好产区建设的规划者、引导者和监管者。企业要遵循市场规律,坚守品质底线,加强品牌建设,赢得市场口碑,提升产品竞争力。协会要发挥桥梁作用,加强行业自律,引导产区企业规范生产经营活动,形成同频共振、同向发力的良好局面。

三是品质与规模的关系。没有规模的产区,注定难以持久;离开品质的产业,注定是时间的过客。

当前,白酒产业集中度不断提升,白酒行业正加速向优质产区、优强企業、优势品牌集聚。推动白酒产区发展,要正确处理好品质、规模和效益的关系。一方面,要不断提升产品品质,增强企业的核心竞争力;另一方面,要不断做大规模、做强品牌,形成“头部企业+优势企业+成长企业”的品牌梯队,在产区建设竞速赛中抢得先机、赢得主动。

四是龙头引领与产业集群的关系。产区的大发展,离不开龙头企业的引领和产业集群的支撑。在茅台、国台、钓鱼台等头部企业的带动下,仁怀“双十名酒”知名度不断提升,产区集群效应初步呈现,规上酒企达129家,产值亿元以上的25家。推进白酒产区建设,要巩固好龙头企业在行业领域的主导地位,建立头部企业、腰部企业阶梯式培育机制,重点打造一批10亿级骨干企业,延链、补链、强链,促进产业集约化、集群化发展,构建起龙头引领、链条延伸、集群共进的产区发展格局。

五是产区之间的竞合关系。随着白酒行业存量竞争时代的来临,产区内部和产区之间的竞合也开始提速,白酒产区开启竞合发展新周期,如何避免行业“内卷”、实现互利共赢,是未来产区发展的一个重要课题。要正确认识产区间的差异性,深化“各美其美、美美与共”的理念认同,构建真实有效的合作认知,共同打造规则、保护资源、破解难题,形成多方共赢的产业发展新格局。特别是在中国白酒加速国际化的进程中,产区之间更应深化合作,促进中国白酒更好走出国门、走向世界。

四、仁怀产区的努力方向

产区之路,是白酒产业的未来之路;产区之成,在于行业同仁的众力所为。

在产区建设上,仁怀是先行者,也是破题探路者。如今仁怀产区已经具有一定规模的企业集群,较为完备的产业链条,初步构建起了规范的制度体系。

未来,仁怀将坚持茅台集团龙头引领,坚持酱酒长期主义,以匠心恪守品质、以文化厚植底蕴、以创新引领变革,加快打造世界一流的白酒产区,为中国白酒产区规范化、制度化建设提供示范样本。

——坚持绿色化发展。严格执行《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》,守好生态环境底线,对茅台酒产区、茅台镇传统优势产区和仁怀集聚区实行最严格的空间管控和生态保护,加快构建“山、水、林、土、河、微”生命共同体,从源头上、本质上筑牢酱酒酿造的环境安全和品质基础,持续夯实产区发展根基。

——规范体系化建设。以承办好2024布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛(中国区)赛事为契机,对标世界顶级产区,进一步健全完善产区全链条标准体系、制度体系,积极推动仁怀白酒产区制度上升为中国最具代表性的产区建设标准,为促进中国白酒产区建设作出应有贡献。

——坚守标准化生产。严格执行《仁怀产区大曲酱香酒技术标准体系》,执行统一的生产、勾调、贮存、检验检测等技术规范,加强产品质量全周期溯源管理,推进年份酒真实化制度建设,推行柔性化生产,持续营造规范健康的酱酒市场环境,切实以匠心坚守初心、以品质赢得未来。

——做优个性化表达。深入学习借鉴宁夏贺兰山东麓产区酒庄理念,着力打造和培育一批“小而优”“小而美”的精品酒庄,丰富“畅游赤水河·乐享茅台镇”“茅台镇重阳祭水大典”等文化IP内涵,不断彰显仁怀酱酒特色之美、仁怀产区个性之美。

——推进数字化营销。充分运用互联网、大数据等现代技术,加快建立以消费者为核心的数字化营销体系,不断优化供应链,推进渠道扁平化改革,更好匹配市场需求,提高产品的市场响应能力。