对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿影响因素的研究

苏红 胡许悦

摘 要:相比初始使用,现代信息技术教学持续使用尤为重要。基于信息生态理论,文章对江西省106位高校思政课教师进行调研,采用二元logistic回归模型分析社会影响、感知有用性、感知易用性、自我效能感、教学理念对其现代信息技术教学持续使用意愿的影响。结果表明,上述变量均显著正向影响高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿。文章为如何提高高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿提供了一定的理论支持和针对性的管理思路。

关键词:高校思政课教师;现代信息技术;信息生态理论;持续使用意愿

中图分类号:G451;G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2024)05-0009-04

一、引言

习近平总书记指出,“思政课的本质是讲道理,要注重方式方法,把道理讲深、讲透、讲活”[1]。现有研究和实践证明,将现代信息技术应用于高校思政课教学能够提升讲道理的亲和力,克服思政课教学中的困境[2],实现教师、学生、媒体的多维互动[3],凸显学生主体地位[4-5],满足学生主体性诉求[6],从而增强教学的实效性[7-8]。

然而,现代信息技术在思政课教学中的应用取决于教师在教学中持续地运用,而非仅仅是初始使用。初始使用只是现代信息技术吸引潜在用户的第一步,相比之下,用户的持续使用是现代信息技术发挥真正价值的关键。因此,研究思政课教师在教学中对现代信息技术的持续使用意愿及其影响机制具有实际意义。

尽管既有研究从技术接受模型、技术接受与使用统一理论等视角探讨了教师信息技术使用行为,证实了社会影响、感知有用性、感知易用性、自我效能感、主观规范等对教师现代信息技术教学使用行为意向有显著影响[9]。然而,值得注意的是,教师现代信息技术使用行為是在一个系统和复杂的信息生态环境下完成的。现有研究大多从信息生态中的某个单一视角展开研究,较少从信息生态的分析视角对高校思政课教师信息技术使用行为进行探析。与初始使用行为相比,目前,对于高校思政课教师现代信息技术教学持续使用行为的研究成果相对较少。因此,文章以信息生态理论为基础,研究高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的影响因素,并提出相应的干预和管理方法。

二、理论基础与研究假设

(一)理论基础

信息生态是指信息、信息人和信息环境之间相互作用的整体[10]。信息生态学作为一门学科,以相关信息与生命个体及所处环境之间的关系为研究对象,其核心目标是推导出整个生态系统的生成、演变与发展规律。信息生态理论借鉴了生态学和系统学的观点,研究信息、信息人和信息环境之间的关系[11]。在教育领域,信息生态理论主要用于分析信息技术在教育过程中的应用效果,以及如何更好地利用信息技术促进学生的成长和发展。这一理论为教育研究者和教育实践者提供了一种全面的视角来理解信息技术对教育的影响。通过分析信息、信息人和信息环境之间的关系,教育工作者可以更好地设计和实施信息技术在教育中的应用,以满足学生的学习需求。

高校思政课教师现代信息技术教学持续使用行为与信息生态密切相关。通过借鉴信息生态理论,人们可以从信息生态要素的视角来理解这种持续使用行为,即将高校思政课教师现代信息技术教学持续使用行为的构成要素划分为主体要素、技术要素和环境要素,从信息人、信息技术和信息环境多个层面入手,探究这些要素之间的作用机理,从而提出有效的干预和管理措施。

(二)研究假设

1.主体要素与高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的关系

教师作为现代信息技术教学的主体要素,在使用过程中受到多种因素的影响,其中自我效能感和教学理念对教师的持续使用意愿产生重要影响。自我效能感是指教师对自身能够有效地运用现代信息技术进行教学的信心和信念。如果教师具备较高的自我效能感,相信自己可以熟练地运用信息技术进行教学,并且相信使用信息技术能够提高教学质量,那么教师更有可能持续使用现代信息技术。教师的教学理念包括对教育和教学的认知和理解,以及对学生学习目标和需求的看法。如果教师认为现代信息技术对实现教学目标和满足学生需求起到了积极的作用,那么教师更有持续使用的意愿。基于此,文章提出以下假设。

假设1:自我效能感对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响;

假设2:教学理念对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响。

2.技术要素与高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的关系

技术要素作为现代信息技术本身的特性和功能,具有易用性和有用性等属性。根据经典的技术接受模型[12],感知有用性和感知易用性是决定技术被接受的重要因素。在高校思政课教师使用现代信息技术开展教学的过程中,技术的易用性对教师的持续使用意愿有重要影响。如果现代信息技术教学工具的界面友好、操作简单、功能明确,教师能够轻松上手和熟练运用,那么教师更有可能持续使用这些技术。此外,技术的有用性也是决定教师持续使用意愿的关键要素。如果技术能够与思政课的内容、教学目标和教学方法相匹配,并且对教师的教学实践有实际帮助,那么教师更有可能持续使用这些技术。基于此,文章提出以下假设。

假设3:感知有用性对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响;

假设4:感知易用性对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响。

3.信息环境与高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的关系

信息环境是指在教学和学习过程中,教师和学生所处的网络环境、信息技术资源、信息获取渠道等相关条件。其中,技术支持和社会影响对教师的持续使用意愿产生重要影响。如果高校提供了先进的信息技术设备、稳定的网络连接和支持教学的在线平台,那么教师更有可能持续使用现代信息技术进行教学。此外,社会影响也会对教师的持续使用意愿产生影响。如果高校制定了相关的教育政策,提供了培训和支持措施,鼓励和推动教师运用现代信息技术进行教学,那么教师更有动力和意愿持续使用这些技术。基于此,文章提出以下假设。

假设5:技术支持对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响;

假设6:社会影响对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿产生正向影响。

三、研究设计

(一)变量测量

1.因变量

高校思政课教师“现代信息技术教学持续使用意愿”是本研究的因变量。通过“你以后是否愿意持续使用信息技术教学”测量,为二分类变量,即愿意持续使用信息技术教学赋值为1,反之,则赋值为0。受访者愿意持续使用信息技术教学的平均值为0.75,表明大部分受访者愿意持续使用现代信息技术进行教学。

2.核心自变量

本研究将“自我效能感”“教學理念”作为主体要素的衡量指标,“感知有用性”“感知易用性”作为技术要素的衡量指标,“技术支持”“社会影响”作为信息环境要素的衡量指标。采用李克特5级量表,分值1、2、3、4、5分别代表非常不符合、不符合、一般、符合和非常符合。具体各变量及其测量见表1。

(二)数据来源与样本特征

本研究采用分层随机抽样法对江西省专兼职高校思政课教师进行问卷调研。选取南昌市、赣州市、九江市、上饶市为调研城市,在每个市随机抽取2所高校发放调查问卷。为了获取准确数据,调研问卷一对一发放,调研的主要内容为教师的基本信息、现代信息技术教学使用情况及持续使用意愿、现代信息技术教学使用影响因素。共发放问卷150份,回收问卷138份,回收率为92%,有效问卷106份,有效率为76.8%。

其中,男性占37.74%,女性占62.26%。从年龄分布看,主要为36~55岁,占74.53%,35岁以下占16.98%,55岁以上占8.49%。从教龄分布看,1~3年教龄占11.32%,4~10年教龄占33.02%,11~20年教龄占33.96%,21年及以上教龄占21.70%。从职称分布看,讲师及副教授为主,占83.02%,其他未评职称者占2.83%,助教占9.43%,教授占4.72%;从学历分布看,硕士占63.21%,博士占31.13%,本科占5.66%。从所授课程看(存在一位教师教授1门或多门课程的情况),教授“马克思主义基本原理概论”课的教师占14.15%,教授“中国近现代史纲要”课的教师占12.26%,教授“思想道德与法治”课的教师占59.43%,教授“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课的教师占26.42%,教授“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课的教师占9.43%,教授“形势与政策”课的教师占31.13%。

(三)回归分析

本研究的因变量为“高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿”,为二分类变量,采用二元logistic回归模型,把自我效能感、教学理念、感知有用性、感知易用性、技术支持、社会影响纳入方程。结果显示,霍斯默—莱梅肖检验显著性为0.619,大于0.05,说明模型拟合优度较高。各变量均通过显著性检验(见表3),且系数均为正,说明其正向影响高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿,假设1、假设2、假设3、假设4、假设5、假设6得到验证。

四、分析与讨论

(一)信度与效度检验

运用SPSS26.0 软件对量表的信度和效度进行检验。统计结果显示,总量表内部一致性信度为0.896,高于0.7,各变量内部一致性信度系数均在0.8以上,说明量表内部一致性较好,问卷信度较高。Bartlett 球形度检验的 P 值为0,适合进行因子分析。采用主成分分析法和最大方差旋转法检验量表效度,所有测量题项在各自归属变量上的因子载荷系数均大于 0.5,表明量表具有较好的构建效度。

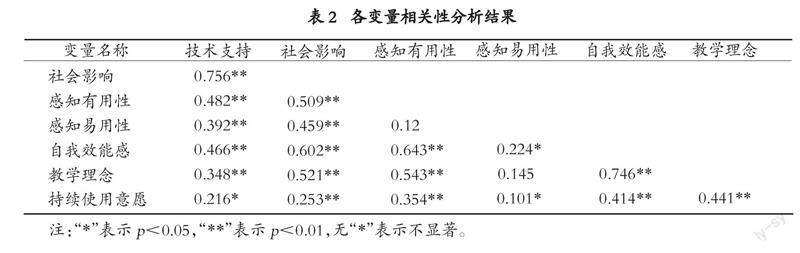

(二)相关性分析

对各变量进行相关性分析检验。结果显示,社会影响、感知有用性、感知易用性、自我效能感、教学理念与持续使用意愿呈显著正相关。相关性分析结果表明,各变量关联性较好,契合研究假设,研究具有合理性(见表2)。

五、结论与启示

文章以106位高校思政课教师为研究对象,对其现代信息技术教学持续使用意愿进行研究。相关性分析结果表明,社会影响、感知有用性、感知易用性、自我效能感、教学理念与持续使用意愿呈显著相关。回归分析显示,社会影响、感知有用性、感知易用性、自我效能感、教学理念正向影响高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿。这说明,从社会影响因素看,学校的教育政策、培训和支持措施对教师现代信息技术教学持续使用有着促进和推动作用。从技术因素看,如果现代信息技术教学工具界面友好、操作简单、功能明确,那么教师会倾向于持续使用这些技术;同时,如果现代信息技术能够与高校思政课的内容、教学目标和教学方法相匹配,并且对教师的教学实践有实际帮助,那么教师会持续使用这些技术。从教师个体看,如果教师具备较高的自我效能感,认为现代信息技术对于实现教学目标和满足学生需求起到积极的作用,那么教师会持续使用现代信息技术。本研究结论为提高高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿提供启示。

第一,重视信息环境对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的作用。宣传推广、同事交流、领导重视等测量社会影响的因素正向影响高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿。社会影响越高,教师现代信息技术教学持续使用意愿越大。因此,为提高教师现代信息技术的持续使用意愿,学校应配备完善的现代信息技术软硬件设备,为思政课教师提供必要的技术支持及技术培训。同时,应注重对运用现代信息技术教学的典型案例进行宣传,形成教师与教师之间的交流机制,促进教师之间的交流和合作,分享教学经验和教学资源,以帮助教师更好地理解现代信息技术教学的重要性,获取技术支持和启发。

第二,注重教学技术软件的有用性和易用性。在现代信息技术的使用过程中,学生是否喜欢,教师能不能同时兼顾技术与教学、能不能有效实现互动、能不能激发学生学习动力等测量感知有用性的因素正向影响教师现代信息技术教学持续使用意愿。教师在使用现代信息技术进行教学的过程中,感知有用性、感知易用性越高越愿意持续使用。如果教师掌握技术困难、感觉技术的使用对教学质量的提升没有作用,使用过程中增加了工作量,那么就会倾向于放弃持续使用。事实上,教师使用现代信息技术进行教学的最终目的就是提升教学实效,而教学实效源于师生、生生之间的充分交流和互动。因此,学校相关管理部门在配备现代信息技术教学设备及软件时,应充分考虑技术本身的实用性、易用性因素,过于烦琐的技术可能只会造成表面“喧闹”而并不能改善教师的教与学生的学习体验,应避免陷入技术“繁荣”陷阱。

第三,注重高校思政课教师自我效能感及教学理念的提升。教师在使用现代信息技术开展教学的过程中是否有成就感、是否有信心处置突发状况、是否对运用现代信息技术充满信心等测量自我效能感的因素正向影响教师现代信息技术教学持续使用意愿。自我效能感越高,教师现代信息技术教学持续使用意愿越大。同时,教师是否经常尝试新事物、对信息技术是否认可、感觉信息技术是否重要等测量教学理念的因素也正向影响教师的现代信息技术教学持续使用意愿。因此,高校应注重提升教师的自我效能感及教学理念。一是提供系统化的培训计划,通过开展知识技能培训和实践操作培训提升教师现代信息技术的使用技巧及教学设计的方法和策略,从而提升教师的自我效能感。同时提供进阶培训,为已经具备一定技能的教师进行个性化指导。二是引导高校思政课教师的教学理念与技术融合,使教师在教学中能够持续将现代信息技术与思政课的教学相融合,更好地促进对学生的思想政治教育。

文章以信息生态理论为基础,从信息生态的视角探讨了高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿的影响因素,并实证分析了不同影响因素对高校思政课教师现代信息技术教学持续使用行为的作用机理。这一研究为如何提高高校思政课教师现代信息技术教学持续使用意愿提供了一定的理论支持和针对性的管理思路。

参考文献:

[1] 习近平:坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地走出一条建设中国特色世界一流大学新路[N].人民日报,2022-04-26(1).

[2] 叶承芳.MOOCs对思想政治理论课教学的挑战与启示[J].思想教育研究,2015(2):43.

[3] 戴丽兰.现代信息技术环境下关于创新教育刍议[J].黑龙江教育(理论与实践),2014,68(12):5.

[4] 高地.“慕课”:核心理念、实践反思与文化安全[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(5):178.

[5] 温新荣.大数据时代高校思想政治理论课教学方法创新的挑戰及对策[J].高教论坛,2018(12):9.

[6] 房书帆,丁成.“慕课”在高校思想政治理论课教学中的应用研究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020(5):36.

[7] 冯文艳,戴艳军.弹幕语言对提升高校思想政治理论课话语亲和力的启示[J].思想教育研究,2018(2):99.

[8] 王永章,叶维明.“三微融合”提升疫情防控时期思想政治理论课线上教学实效[J].思想理论教育,2020(3):62.

[9] 隋幸华,赵国栋,王晶心,等.高校教师信息化教学能力影响因素实证研究:以湖南省部分高校为例[J].中国电化教育,2020(5):129.

[10] ZHONG Y X. Information Ecology[J]. Proceedings, 2017,1(3):139.

[11] 靖继鹏,张向先.信息生态理论与应用[M].北京: 科学出版社,2017:13.

[12] FRED D D, RICHARD P B, PAUL R W. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models[J]. Management science,1989, 35(8):1000.

编辑∕丁俊玲

收稿日期:2023-07-14 修回日期:2023-09-16

作者简介:苏红,女,副教授,博士,研究方向为马克思主义中国化、高等教育理论与方法;胡许悦,女,助教,研究方向为高等教育理论与实践。

基金项目:江西省社科基金高校思想政治理论课研究专项“基于信息生态理论的高校思政课教师现代信息技术教学使用行为及效果评价研究”(20SZ07)