《子夜》《林家铺子》拍摄前后

杨庆华

1933 年2 月,开明书店出版《子夜》单行本。《子夜》的诞生,奠定了茅盾中国现代文学巨匠的地位。茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,作为我国现代文化的先驱者之一,其代表作品有《子夜》《蚀》《虹》《春蚕》《林家铺子》《霜叶红于二月花》《清明前后》等,在文学史上影响深远。而根据茅盾长篇小说《子夜》和短篇小说《林家铺子》改编的同名电影,也是中国电影史上的传世之作。

一

林家铺子终于倒闭了。林老板逃走的新闻传遍了全镇。债权人中间的恒源庄首先派人到林家铺子里封存底货。他们又搜寻账簿。一本也没有。问寿生。寿生躺在床上害病。又去逼问林大娘。林大娘的回答是连珠炮似的打呃和眼泪鼻涕。为的她到底是“林大娘”,人们也没有办法。[1]茅盾:《林家铺子》,人民文学出版社1999 年版,第75 页。

1932 年,茅盾在写《子夜》的同时,应《申报月刊》主编俞颂华之约,为《申报月刊》创刊号写了短篇小说《林家铺子》。小说原名《倒闭》,发表时改名《林家铺子》。

《林家铺子》完成于6 月18 日,但小说的构思则比较早,还在研究《子夜》的素材如何取舍时,茅盾就注意到小市镇的小商人不论如何会做生意,但在国民党这大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的社会里,只有破产倒闭这一条路,就有把这素材单独写篇小说的想法[2]参见茅盾:《〈春蚕〉〈林家铺子〉及农村题材的作品》,茅盾、韦韬:《茅盾回忆录》中册,华文出版社2013 年版,第1—20 页。。

《林家铺子》发表后,反响强烈。剧作家夏衍想将《林家铺子》搬上银幕。1933 年,夏衍曾经把茅盾的《春蚕》改编为电影剧本,《春蚕》和《林家铺子》所叙述和描写的风土人情,夏衍很熟悉。《春蚕》由明星影片公司摄制成电影后,夏衍接着就打算改编《林家铺子》,“后来因为听说已经有一家电影公司把它列入摄制计划,就搁置了”[1]夏衍:《改编者言》,《电影创作》1959 年3 月号。。

1949 年10 月,茅盾任 中 华人民共和国文化部部长。1955 年7 月,夏衍任文化部副部长,负责电影和外事工作。1956 年,北京电影制片厂(以下简称“北影厂”)选定拍摄夏衍根据鲁迅小说《祝福》改编的电影剧本,时任文化部电影局局长王阑西对北影厂厂长汪洋说:“将来再把茅盾的《林家铺子》拍成电影。”1957 年,汪洋和导演水华商量,决心拍《林家铺子》。汪洋找到夏衍,请夏衍帮助改编:“过了一个星期,夏衍就打电话叫我到他家里去取剧本,真是出乎我的意料,这样快就改成了。”[2]汪洋:《〈林家铺子〉的拍摄经过》,汪林立主编:《红色电影事业家汪洋》,中国电影出版社2016 年版,第258 页。

小说《林家铺子》写于1932年,表现了20 世纪30 年代初期中国江南小镇上一家杂货店倒闭的过程,揭露“大鱼吃小鱼”的社会现象,流露出对林老板的同情。夏衍的电影剧本改编于1957 年,工商业社会主义改造已经完成,资本主义工商业全部实现公私合营,在这个历史变化背景下,夏衍在改编的剧本中突出了“小鱼吃虾米”的内容,增加了林老板到比他处境更惨的陈老七家抢走小百货的戏:

林先生把快要熄下去的保险灯捻亮一点,点了点数目,忽然想起:“对了,陈老七去年批去的那批货,也有不少小百货。(寿生点头)好,去把这笔货收回来。”打算走了。

寿生有点踌躇:“新年里,怕不好吧!”

林老板把围脖套在颈上,责怪,又象讽刺似的:“你良心好,什么新年不新年,走,有账收账,没有钱搬货。”对伙计做了一个手势,出去。

晚间,陈老七的小杂货铺。

林老板不由分说地把一些小百货搬走。陈老七苦苦哀求,林老板面不改色,伙计们把脸盆、毛巾之类装在带来的箩斗里。[1]夏衍:《林家铺子》电影文学剧本,《电影创作》1959 年3 月号。

夏衍在改编时,还对林老板的女儿林明秀这个人物作了一些补充。原著中,林明秀是个娇生惯养的小姐,没有参加当时的学生运动,夏衍把她处理成一个卷进时代风暴的爱国进步青年。这些改动,出于适应当时政治需要,使得原著的冷峻现实主义风格有所削弱。导演水华在写分镜头剧本时,去掉了夏衍剧本中林老板向贫病交加的陈老七(影片中改为王老板)铺子里强拉小百货的这场戏。

水华选择演员谢添饰演林老板。谢添幼年时代常去同学家的铺子里学习,对来来往往商人们的言谈举止都很熟悉,后来一直与社会上“五行八作”的人物交往。谢添的气质和演技,使他成为林老板的最佳人选。对于影片中的主角林老板应否给以同情,谢添不明白,问水华,水华说林老板也是被压迫者,也被三座大山压迫着。谢添还是不明白,又去请教夏衍。1958 年4 月16 日,夏衍在给谢添的信中说:

在表演上,问题就在于掌握分寸。既不能把林老板表演为十足的反派,也不能让观众完全同情他。他对豺狼是绵羊,但对兔子则是野狗。我看,他可能是一个旧社会的所谓“规矩人”(不嫖不赌,做事巴结),但他对弱者,则是不客气、不规矩的,你可以在他对朱三太、张寡妇的态度上,流露出一点他的狡猾性、残忍性(损人利己),但也不要太露了,也就是说,在这些地方,要加强内心活动,通过内心来表达一下,使观众感觉到就行,而不需要外表上的过火的表演。[2]夏衍:《给谢添同志的一封信》,《电影创作》1959年3 月号。

摄制组接到夏衍写给谢添的公开信后,为了要加强林老板这条小鱼还要吃更小的虾米这个方面,增加了“望仙桥”林老板向王老板“索债”的一场戏:

一个抖索的人走上桥来,稍愣,紧忙用围脖挡住半个脸,躲躲闪闪想逃脱。林老板发现了他赶紧叫住。

林老板:“哎,王老板,你别躲呀,我问你,你欠我的两笔款子到底怎么样啦!”

王老板:“啊……”

王老板:“林老板,眼前的生意你是知道的,我年前一定想办法还你。”

林老板:“那不行呀,我现在就等着用钱!”

王老板颤着声音:“一时叫我哪儿弄钱去?”

林老板:“那……”

王老板:“好吧,我卖儿卖女,这两天一定还你……”(说完匆匆要走)

林老板(追上一步):“那你可说了算啊!”

林老板凶狠地望着王老板远去的身影。

林老板:“别怪我不客气啊……”[1]水华:《林家铺子》电影导演台本,《电影创作》1959 年3 月号。

夏衍在从小说到剧本的改编过程中,主要改动和增加,基本上都集中于加强“小鱼吃虾米”这一方面,强调林老板对小生产者的欺压,叙事层面上表现出的强烈的批判意识与原著的风格不甚和谐。导演水华在创作时,以许多有意味的细节和大量使用长短适当的中景镜头,使影片的整个叙事节奏比较平缓,利用造型,传达出对林老板这一人物的深切同情和理解。

例如“望仙桥”林老板向王老板“索债”这个段落,纷纷扬扬的雪花在夜色中漫天飘舞着,镜头从高高的角度俯拍两边高墙相夹形成的一个窄小胡同。从远景中可以看到林老板两手插在袖筒里,步履沉重地从钱庄后门低头走出来,失神似的在雪中走着,脸上出现困惑焦急的表情,画面的一角叠印出上海客人和钱猢狲逼债时的狰狞嘴脸。上海客人追账的声音、钱庄要还钱的声音,回响在他耳边。林老板踉跄地扑在桥栏杆上叹息,雪花扑落在他身上,林老板的倒影。这种由造型语言所传达出来的含义,跟原著的冷峻现实主义精神很是协调。影片另一个带有寓意性的镜头是片头部分:

船橹在水中摇曳。

(仰)船夫划着小船远去。

旁白:“事情发生在1931 年的冬天——‘九一八’事件之后,在浙江杭嘉湖地区的一个小镇上。”

河道两岸,呈现出江南古老的小镇。

木船沿着岸边向镜头划来,

木船穿过石拱桥向市镇中心划去。

镜头推进狭窄的河道,岸边算命的瞎子凄凉地弹着三弦,一桶污水倒入河内。

污水上叠印“1931”字幕。[1]水华 :《林家铺子》电影导演台本,《电影创作》1959 年 3 月号。

一桶脏水暗示这是一个黑暗污浊的时代。林老板受着党部的卜局长、商会的余会长和钱庄经理钱猢狲的勒索、压榨、盘剥,他的对面又有“裕昌祥”陈老板这样的“大鱼”在商业上的竞争和造谣中伤。小说描写的上海客人跟卜局长、余会长、钱经理、陈老板有所不同,小说中的上海客人不过是个上海一家大商号跑外追账的雇员而已,按照原著,他算不得“好人”,也算不上“坏人”:

林先生和那位收账客人有一句没一句的闲谈着。……那位上海客人似乎气平了一些,忽然很恳切地说:

“林老板,你是个好人。一点嗜好都没有,做生意很巴结认真。放在二十年前,你怕不发财么?可是现今时势不同,捐税重,开销大,生意又清,混得过也还是你的本事。”

林先生叹一口气苦笑着,算是谦逊。上海客人顿了一顿,又接着说下去:

“贵镇上的市面今年又比上年差些,是不是?内地全靠乡庄生意,乡下人太穷,真是没有法子,——呀,九点钟了!怎么你们收账伙计还没来呢?这个人靠得住么?”[2]茅盾:《林家铺子》,人民文学出版社1999 年版,第40 页。

影片《林家铺子》中,饰演上海客人的演员陈述来自上海电影制片厂,之前在上海国际饭店当报幕员,对社会上三教九流的做派很熟悉。他入木三分地刻画了一个讨债高手的精明干练,但到“林源记”追账时的凶相,具有直露的疵点,让他饰演的上海客人有《渡江侦察记》中敌情报处长的影子,这与演员的表演有关,跟剧本改编和导演的处理也分不开。

影片中,饰演林大娘的林彬也来自上海电影制片厂。导演水华让林彬演老板娘,因为林彬曾在电影《不夜城》(1957 年,江南电影制片厂)中饰演资本家太太梁景萱,对资本家的家庭生活有所了解。林彬回忆说:“1958 年多快好省,他(水华)老挨批,老完不成任务,慢得不得了,我们都非常欣赏他,非常仔细。”[1]林彬的回忆,取材于2005 年电视片《电影传奇》拍摄时的采访内容。

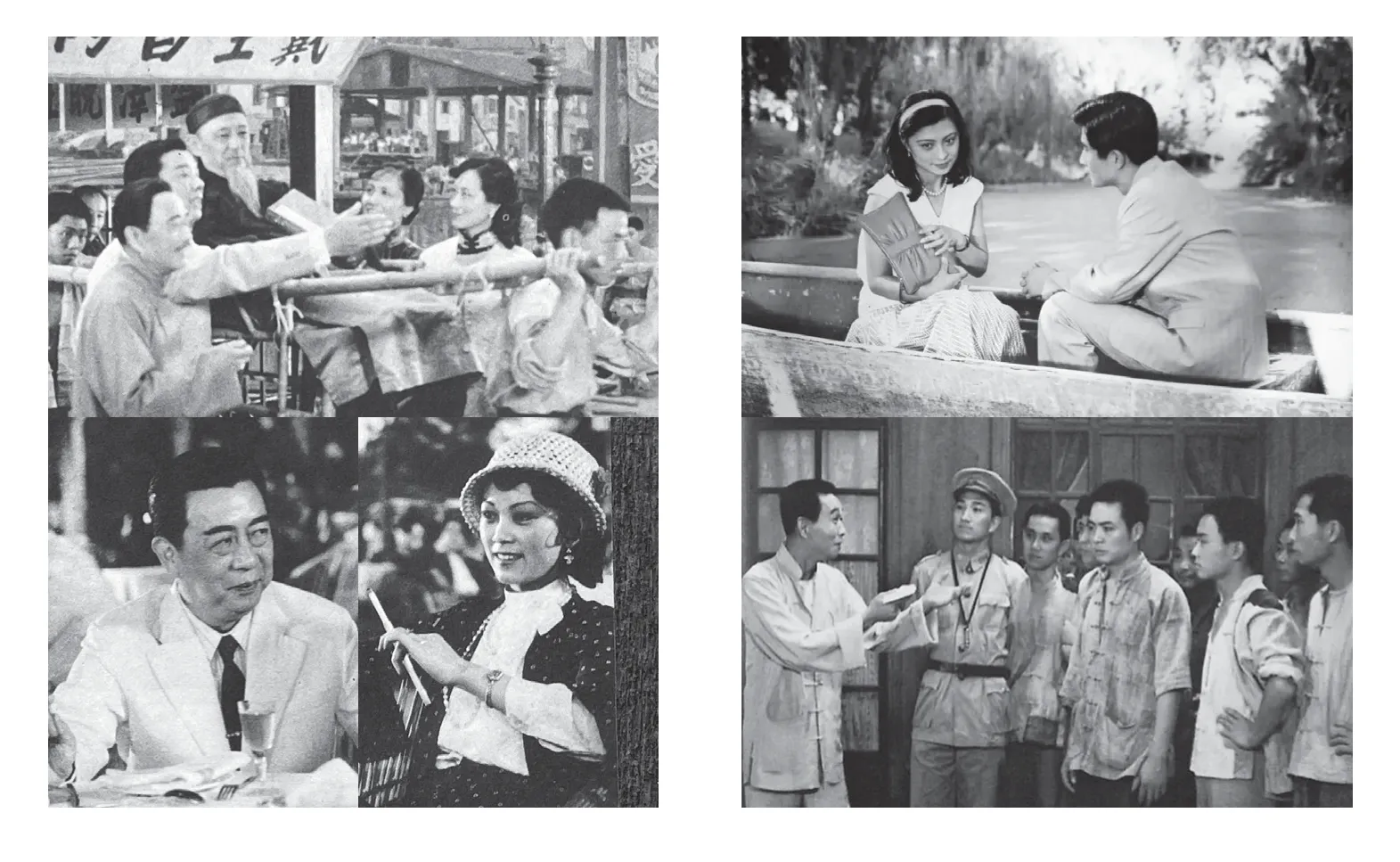

电影《林家铺子》剧照

影片《林家铺子》的外景基本上是在浙江菱湖拍的,水华拍戏精雕细刻,一个镜头能抠上三四个小时,一天最多拍8 个镜头。摄制组结束在浙江菱湖的拍摄后,回到北京,在新街口搭了一条街景。电影中林老板卖帽子那场戏,就是在这条街景拍摄的。这场戏刻画了林老板善于掌握顾客心理的精明,又反衬出经济萧条,其实是浮在中国农村的更大危机之上,镜头始终没有“拉出去”,所反映的事物却远远超出林家铺子的狭窄的范围之外。茅盾是一位擅长于大处着眼、小处落墨的作家,他的原著为影片提供了坚实的基础:

老头子一面回答,一面拉住了他的儿子逃也似的走了。林先生哭着脸,踱回到账台里,浑身不得劲儿。他知道不是自己不会做生意,委实是乡下人太穷了,……他偷眼再望斜对门的裕昌祥,也还是只有人站在那里看,没有人上柜台买。裕昌祥左右邻的生泰杂货店万甡糕饼店那就简直连看的人都没有半个。一群一群走过的乡下人都挽着篮子,但篮子里空无一物,间或有花蓝布的一包儿,看样子就知道是米,甚至一个多月前乡下人收获的晚稻也早已被地主们和高利贷的债主们如数逼光,现在乡下人不得不一升两升的量着贵米吃。这一切,林先生都明白,他就觉得自己的一份生意至少是间接的被地主和高利贷者剥夺去了。[1]茅盾:《林家铺子》,人民文学出版社1999 年版,第16—17 页。

《林家铺子》改编和拍摄过程中,剧本和电影对原著的改动和增加,水华和夏衍都征求茅盾的意见,茅盾对样片很满意。

1958 年,电影《林家铺子》摄制完成。据汪洋回忆:“听说夏衍和陈克寒来审片时,陈克寒认为剥削别人的一面还表现得不够,后来补拍了林老板到欠他债的一个小店里抢走脸盆、毛巾等的镜头,以及林老板逃走前在灯下数钱的狰狞面目等。”[2]汪洋:《〈林家铺子〉的拍摄经过》,汪林立主编:《红色电影事业家汪洋》,中国电影出版社2016 年版,第258 页。

1959 年9 月25 日至10 月24日,文化部举办了“国产新片展览月”,展出的故事片有《林则徐》《老兵新传》《聂耳》《红孩子》《我们村里的年轻人》《五朵金花》《冰上姐妹》《青春之歌》《风暴》《林家铺子》《回民支队》等18 部,在1959 年“献礼片”中,《林家铺子》是出类拔萃的作品,代表着中华人民共和国起步前十年的最高成就,也是整个中国电影史上的高峰之作。

二

1961 年,上海电影制片厂(以下简称“上影厂”)导演桑弧向厂里提出改编并拍摄《子夜》的设想,并得到了茅盾的同意。由于客观原因,桑弧的愿望未能实现。1979 年,桑弧再次向上影厂提出改编《子夜》的创作计划,并用一年时间完成电影剧本初稿。1980年8 月,桑弧携剧本初稿到北京拜访茅盾。茅盾看了剧本,向桑弧细叙了他对剧本的意见。1980年11 月,桑弧将剧本的第二稿寄给茅盾,茅盾回信表示同意拍摄。

1981 年1 月23 日,导演桑弧、摄影师邱以仁和演员李仁堂来到茅盾的家里,拍摄了茅盾在书斋工作的镜头。休息时,桑弧为茅盾介绍演员李仁堂。茅盾对李仁堂说:“你在《泪痕》中演好了县委书记,得到‘百花奖’的最佳男演员奖,不久前又在《元帅之死》中演贺老总,也演得很好;相信你演民族资本家吴荪甫,也一定会演得好。”桑弧告诉茅盾,演员除了李仁堂外,都还没有定下来。

《子夜》中的女性人物,并不是小说主角,文学评论家夏志清在《中国现代小说史》中批评茅盾的《子夜》:“可是在《子夜》里,即使茅盾平日描写得最见功夫的女主角——不管是多愁善感性的也好,玩世不恭式的也好——都失了水准,沦为漫画家笔下的人物。”[1]夏志清著,刘绍铭等译:《中国现代小说史》,上海人民出版社 2022 年版,第142 页。茅盾后来也意识到《子夜》中的女性形象缺乏独特个性,他建议桑弧要对一些人物的基调作调整,要加强少奶奶林佩瑶的戏。

据桑弧回忆:“现在影片中范博文和林佩珊一对,比小说中思想更倾向进步,并安排他们最后双双出走,这都是茅盾先生建议改动的。他还建议,将朱桂英与金和尚写成爱人关系。茅盾先生认为原著中工贼屠维岳和资本家冯云卿父女刻划得比较好,我在改编时都注意保留了。”[2]桑弧:《桑弧谈电影〈子夜〉》,《大众电影》1982年第3 期。

演员张先衡饰演的屠维岳,被公认为是电影《子夜》中塑造得比较成功的形象,戏不多,却很出彩,人物性格鲜明丰富,心理刻划细腻准确。屠维岳形象的成功塑造,一是演员对角色的正确理解和把握,二是茅盾原著提供了生动有力的细节:

信笺上是这样几个字:“屠维岳君从本月份起,加薪五十元正。此致莫干翁台照。荪。十九日”

屠维岳看过后把这字条放在桌子上,一句话也不说,脸上仍是什么表情都没有。

“什么!你不愿意在我这里办事么?”

吴荪甫诧异地大叫起来,目不转睛地看着这个年青人。

“多谢三先生的美意。可是我不能接受。凭着一张纸,办不了什么事。”

屠维岳第一次带些兴奋的神气说,很坦白地回看吴荪甫的注视。

吴荪甫不说话,突然伸手按一下墙上的电铃,拿起笔来在那张信笺上加了一句:“自莫干丞以下所有厂中稽查管车等人,均应听从屠维岳调度,不得玩忽!”他掷下笔,便对着走进来的当差高升说:“派汽车送这位屠先生到厂里去!”

屠维岳再接过那信笺看了一眼,又对吴荪甫凝视半晌,这才鞠躬说:

“从今天起,我算是替三先生办事了。”[1]茅盾:《子夜》,人民文学出版社1961 年版,第119 页。

电影《子夜》集中了上影厂一批著名演员,饰演吴老太爷的张伐、饰演杜竹斋的顾也鲁、饰演冯云卿的韩非、饰演何慎庵的程之、饰演冯眉卿的龚雪、饰演范博文的郭凯敏、饰演雷鸣的梁波罗都是一时之选。导演桑弧选择演员李仁堂饰演吴荪甫,一直有争议:“影片中的吴荪甫的形象没有能够把小说中这个人物的独特性格及其变化表现出来。如他在家庭主宰一切的专横的封建霸王形象;对待工人阶级的凶狠残暴的面孔;在吞并其他民族企业时表现出来的那种铁腕性格;在同赵伯韬的斗争中,时而雄心勃勃,时而‘晦暗’的两面性格等,都没有鲜明地表现出来。影片中的吴荪甫更多地显出温文尔雅,甚至有些温情脉脉。从外形、风度到性格、气质,都与小说中的吴荪甫有较大出入……”[2]《〈子夜〉改编得好不好》(座谈会报道),《大众电影》1982 年第3 期。对影片中另一个主要人物买办资本家赵伯韬(乔奇饰演)的形象,也有评论认为,从这个人物身上应该让人看到奸猾、毒辣、流氓成性,以及飞扬跋扈等特点,而影片中这些方面表现不够,分量“轻”了一点。

导演桑弧(左)与茅盾先生商讨《子夜》电影改编

吴荪甫和赵伯韬两大利益集团之间的矛盾冲突是小说《子夜》的主线。上海裕华丝厂总经理吴荪甫是30 年代民族资产阶级的代表,雄心勃勃,有振兴中国民族工业的抱负和理想,正如他对唐云山所说:“我们不主张朱吟秋他们加入我们的公司,为的他们没有实力,加进来也是挂名而已,不能帮助我们的公司发达。可是他们的企业到底是中国人的工业,现在他们维持不下,难免要弄到关门大吉,那也是中国工业的损失,如果他们竟盘给外国人,那么外国工业在中国的势力便增加一分,对于中国工业更加不利了。所以为中国工业计,我们还是要‘救济’他们!凡是这份‘草案’上并列的打算加以‘救济’的几项企业,都是遵照这个宗旨定了下来的。”[1]茅盾:《子夜》,人民文学出版社1961 年版,第105 页。

吴荪甫苦心经营裕华丝厂,和孙吉人、王和甫组织益中公司,收购8 个陷入困境的小厂,准备大干一场。在和赵伯韬的较量中,顽强挣扎,但最后仍败在赵伯韬手里。

买办金融资本家赵伯韬有外国财团做后台,资产雄厚,从事金融债券投资。在小说中,作者把赵伯韬当成吴荪甫的对手来写。在吴荪甫和赵伯韬的角斗中,作者比较同情吴荪甫。吴荪甫受帝国主义和买办资本家的压迫,他自己又压迫小企业资本家,同时残酷剥削工人,具有民族资产阶级的两重性。导演桑弧选择李仁堂演吴荪甫,尽管演员的气质和30年代的民族工业资本家的形象有一定差距,但是李仁堂抓住了吴荪甫精明强悍、反应敏捷、举止洒脱的性格特征,表演比较含蓄,有人情味,弥补了小说原著塑造人物偏于理性的不足。

赵伯韬微笑着喷一口烟,又逼近一步道:

“那么,到底不能合作!益中公司前途远大,就这么弄到搁浅下场,未免太可惜了!荪甫,你们一番心血,总不能白丢;你们仔细考虑一下,再给我回音如何?荪甫,我们打开天窗说亮话,益中目前已经周转不灵,我早就知道。况且战事看去要延长,战线还要扩大,益中那些厂的出品,本年内不会有销路;荪甫,你们仔细考虑一下,再给我回音罢!”

“哦——”

吴荪甫这么含糊应着,突然软化了;他仿佛听得自己心里梆的一响,似乎他的心拉碎了,再也振作不起来;他失了抵抗力,也失了自信力,只有一个意思在他神经里旋转:有条件地投降了罢?[1]茅盾:《子夜》,人民文学出版社1961 年版,第420 页。

这是赵伯韬和吴荪甫在夜总会酒吧间的正面交锋,是小说精彩的段落。从1930 年5 月吴荪甫和孙吉人、王和甫发愿组织益中公司,到了7 月底,吴荪甫他们的雄图已成为泡影,不得不将收购的8 个小工厂盘给洋商。对此,茅盾解释说:“这样一部小说,当然提出了许多问题,但我所要回答的,只是一个问题,即是回答了托派:中国并没有走向资本主义发展的道路,中国在帝国主义的压迫下,是更加殖民化了。”[2]茅盾:《〈子夜〉是怎样写成的》,《新疆日报》副刊《绿洲》1939 年6 月1 日。

茅盾曾回忆瞿秋白对《子夜》的详细修改意见:“秋白建议我改变吴荪甫、赵伯韬两大集团最后握手言和的结尾,改为一胜一败。这样更能强烈地突出工业资本家斗不过金融买办资本家,中国民族资产阶级是没有出路的。秋白看原稿细心。我的原稿上写吴荪甫坐的轿车是福特牌,因为那时上海通行福特。秋白认为像吴荪甫那样的大资本家应当坐更高级的轿车,他建议改为雪铁龙。又说大资本家愤怒绝顶而又绝望就要破坏什么乃至兽性发作。以上各点,我都照改了。”[3]茅盾:《〈子夜〉写作的前前后后》,《新文学史料》1981 年第4 期。

茅盾接受瞿秋白的意见,将吴荪甫和赵伯韬两大集团争斗的结局改为一胜一败,赵伯韬在公债市场上打败了益中信托公司。在实际描写过程中,作者并没有将吴荪甫的破产归结为赵伯韬的金融封锁,吴荪甫陷入困境的原因是多方面的:中原大战,农民暴动,工人罢工,日本人在上海开厂,赵伯韬的“托辣斯阴谋”,等等。导演桑弧改编的电影剧本,夸大了赵伯韬对民族工业发展的实际危害,给观众的印象,吴荪甫之所以失败,主要是因为赵伯韬的金融经济封锁。

电影《子夜》剧照

从小说《子夜》到电影《子夜》,改编的难度相当大,导演桑弧的突出贡献,是在对这部文学名著进行银幕化的再创造时,通过严谨细密的艺术处理,一定程度上消除了原著与观众“隔”的因素。最成功的地方是结尾的处理:在江海关的钟声里出现的一组镜头,用电影叙述手法表现了原著作者对中国社会走向的暗示。

1981 年2 月20 日,茅盾住进北京医院。据茅盾的儿子韦韬回忆:“三月十三日,一位值班的女大夫说:‘昨天下午沈老的神志还很清醒,还告诉我《子夜》要改编成电影,原定上下集,太长,现在准备拍成一集……’”[1]茅盾、韦韬:《茅盾回忆录》下册,华文出版社2013 年版,第410 页。3 月27 日,茅盾病逝。茅盾生前没能看到《子夜》被搬上银幕。

1981 年年底,电影《子夜》摄制完成。导演桑弧在回顾电影《子夜》的创作过程时说:“我感到能在茅盾先生在世时得到他的悉心指点,真是莫大的幸福。”[2]桑弧:《桑弧谈电影〈子夜〉》,《大众电影》1982年第3 期。