双维度矩阵式科普创作模式

赵佳

摘要:为了更好地满足公众对于自然灾害、应急事件等突发事件的知识需求,制订更为有效的科普方案显得尤为重要。本文从图书入手,提出读者阅读差异性和表达形式差异性两个维度,并以地震这种常见灾害为例,分析探讨双维度矩阵式科普创作模式。同时,提出地震类型科普图书应该具备的条件,以加强科普图书的针对性和有效性,提高公众的科学素养和应对突发事件的能力。

关键词:科普创作 地震 科学素养 应对突发事件

在当前社会,公众对自然灾害、应急事件等突发事件的关注度日益提高,制订更为有效的科普方案显得尤为重要。习近平总书记曾强调:“人类对自然规律的认知没有止境,防灾减灾、抗灾救灾是人类生存发展的永恒课题。”通过应急科普的宣传,大众可以更准确地了解事件的性质、危害程度及应对方法,从而有效减少不必要的恐慌和焦虑。

为充分发挥应急科普的作用,可以采取多种形式和渠道进行宣传和教育。其中,图书和杂志等传统传播方式仍是主要途径。一方面,图书和杂志拥有庞大的受众群体,内容系统、逻辑性强,且具有很强的传播力,是人们获取知识的主要途径;另一方面,尽管新媒体,尤其是自媒体已成为人们获取信息的主要途径,但它们仍存在一些缺点,如信息量过大、真伪优劣难以辨别、几乎没有深度阅读等。因此,科普图书仍然是向外界宣传科学的重要载体[1],在传递科学知识、扩大科学影响力方面发挥着不可替代的作用。

在我国,地震是一种发生频率较高、造成危害较大的自然灾害,因此地震科普的重要性不仅在于其对于自然灾害的应对有帮助,更在于它能够提高社会对地震的认知和防范意识。本文以地震科普图书为例,探讨此类科普图书的双维度矩阵式科普创作模式。

针对读者差异性进行精准科普创作

认知差异是指人们在处理信息、解决问题和形成决策时,由于个人或群体的经验、知识、文化背景、价值观等方面的差异,导致对同一事物或同一问题的看法和认知有所不同。为了更好地理解这种差异,可以将人们对于知识的认知程度分为四种:入门、定义、拓展和前沿。

入门阶段。由于刚刚接触到这个领域,对于相关的基本概念和主要方法还不是很清楚,需要从基础知识开始,逐步引导他们进入科学的世界。儿童和青少年多處在这个阶段,一些基础的科普知识,如生物分类、地球科学等,简单易懂的语言和生动形象的插图,可以吸引他们的注意力。有丰富经验的科普作家较为了解这一阶段读者对象的阅读习惯,将科学知识转化为具有生活化、趣味性的内容,使读者更容易理解和接受。

定义阶段。在定义阶段,人们对于某个知识领域已经有了一定的了解,他们通过阅读掌握了该领域的基本概念和常用工具,对于该领域的核心知识点也有了清晰的认识。因此可以适当地增加一些难度,深入探讨一些更为复杂的科学概念和现象。例如,青少年和成年人会倾向于选择一些涉及物理、化学、生物等领域的科普文章或书籍,帮助他们更好地理解这些学科的基本原理和应用。对于这一阶段的读者对象,需要有相关背景经验的科普作家或领域专家完成创作,为读者提供高质量、权威性的信息,帮助读者更好地理解和掌握科学知识。

拓展阶段。在拓展阶段,人们开始尝试去深入了解该领域的一些高级知识点,不断拓宽自己的视野。他们已经开始尝试去解决一些复杂的问题,因此需要提供更为详细和专业的信息。例如,学生或专业人士,会选择一些涉及工程、医学、环境等领域的科普文章或书籍,帮助他们更好地了解这些领域的前沿动态和最新技术。这一阶段,领域专家的主导作用显得尤为重要。他们凭借丰富的专业知识和实践经验,针对特定主题或领域进行深入的分析和研究,确保图书内容准确、完整、符合规范。

前沿阶段。在前沿阶段,人们对于知识领域的认知已经达到了非常高的水平,对该领域的未来方向有所掌握。因此,需要由权威的专家团队提供更为深入和专业的内容,帮助读者更好地了解这些领域的最新进展和前沿动态,引导和促进领域的创新和发展。

知识表达方式的差异与效果

知识的表达方式是多样化的,根据其表达方式,我们可以将其分为描述型、穿插型和直观型三种。

描述型表达。描述型表达是较为传统的表达方式,通过文字叙述及表示说明性数据的表格、公式等形式展现。它具有清晰、准确、系统化的特点,能够将知识内容以更加结构化、规范化的方式呈现给学习者。

穿插型表达。随着图书市场的不断发展,大众对于科普图书的要求逐渐提高,不再只满足于单一的描述型,而是出现了“图配文”的表达方式,我们可以称它为“穿插型表达”。这种表达形式的出现,一方面是由于读者需求的多样化,另一方面是由于出版业的发展和创新。穿插型表达方式既能够满足读者对于快速获取信息的需求,又能够满足读者对于深入探讨问题的需求。总之,随着图书市场的不断发展,穿插型表达的图书已经成为一种受到读者喜爱的发展趋势。

直观型表达。随着科学技术的不断发展及大众科普的低龄化发展趋势,在穿插型表达的基础上出现了直观型表达。顾名思义,直观型表达就是通过少量的文字、大量的图片,甚至是视频和增强现实(AR)动画等形式,将知识内容以更加直观、形象的方式呈现给学习者。它具有生动、形象、直观的特点,能够有效地吸引学习者的注意力,提高他们的学习兴趣。

双维度矩阵式地震科普图书创作模式

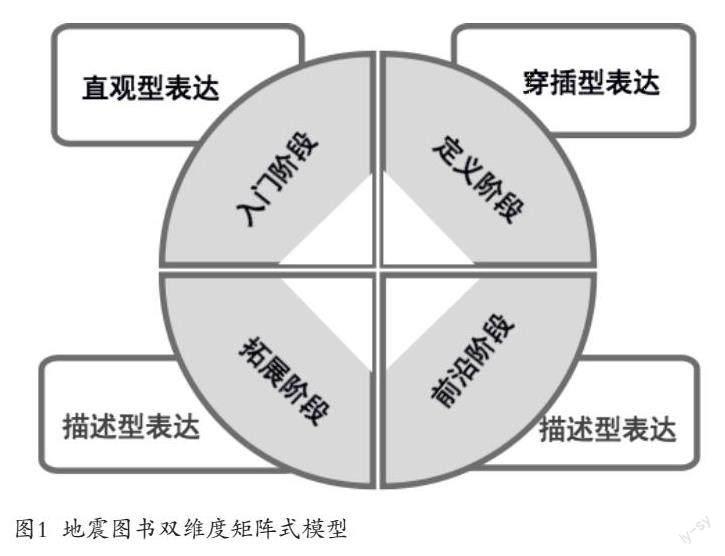

通过内容差异性和表达方式差异性两个维度,对2018—2023年现有图书市场中地震类图书进行分析可以得出矩阵式模型(如图1)。

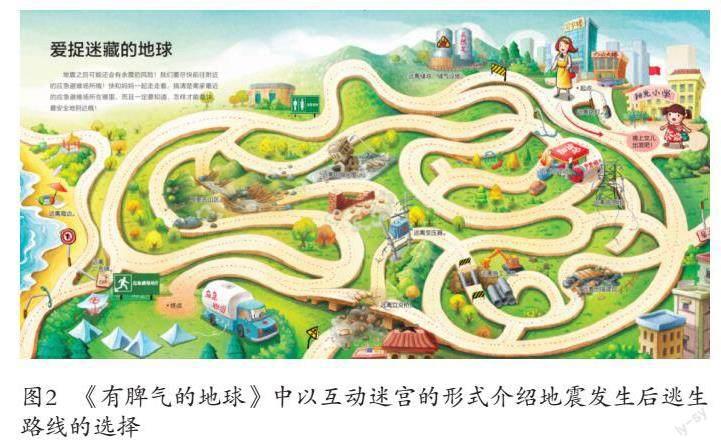

入门阶段采用直观型表达形式。在已经出版的地震类别图书中,我们可以看到,面向入门阶段的图书类型多为直观型描述,其代表有《鼹鼠博士的地震探险》(二十一世纪出版社)、《揭秘火山地震》(接力出版社)、《地震了,怎么办?》(科学普及出版社)和《有脾气的地球》(科学普及出版社)等。《鼹鼠博士的地震探险》采用绘本故事的形式,将地球内部特征表现,引人入胜;《揭秘火山地震》秉承了《看里面》系列的传统风格,将知识点融入了翻页设计;《地震了,怎么办?》将增强现实(AR)技术运用于传统纸质媒介,通过手机扫描画面(非二维码),即可展示生动的3D视频;《有脾气的地球》运用了绘画、贴纸、翻页、迷宫(如图2)等多种形式来展示地震知识,这些形式有助于提高读者的阅读体验,增加了读者与图书的互动性。这些书籍都是出版创新的杰出代表。

定义阶段采用穿插型表达方式。针对处于定义阶段的读者,通常采用穿插型的描述方式。如《防震减灾纵横谈》(科学普及出版社)、《地球探秘记》(科学普及出版社)等,它们虽然都是采用穿插型描述的表达形式,但考虑到处于定义阶段的读者存在不同年龄段的阅读喜好,因此在写作、图片风格上进行了区分。《防震减灾纵横谈》(科学普及出版社)面向成人大众,采用了照片、示意图等表现手法;《地球探秘记》面向青少年,则加入了大量风趣诙谐的漫画,使阅读过程更加轻松愉快。

拓展和前沿阶段采用描述型表达方式。在拓展和前沿阶段,由于读者对象的阅读稳定性与内容趋向性,多采用描述型描述,利用更加深入、细致的论述和分析来支持自己的观点和主题,配以能够说明情况的示意图及表格,以配合展示。如《地震成因与机制》(中国科学技术出版社)一书,由院士撰写,知识内容的专业性更高,通过文字配合一些照片和建模图来呈现知识,以视觉化的方式使读者更加直观地理解地震的成因和机制。

与其他学科有所不同的是,地震历史数据记录和分析工作也是常见的图书内容。我国是世界上最早研究地震的国家之一,有文字记载的地震,可追溯到《竹书纪年》中记录的4000年前发生的“泰山震”[2]。自那时以来,随着时间的推移,大量的数据不断积累,为我们提供了宝贵的资料,以了解地震活动的历史和模式。另外,对地震数据进行分析具有深远的意义。一方面,可以更好地理解地震发生的机制和规律,为未来的地震预测提供依据;另一方面,有助于评估和改进现有的地震预警系统,提高其在预测和应对地震灾害方面的准确性和效率。

地震类图书应具备的条件

在当今信息爆炸的时代,科普图书的出版与传播肩負着向公众传递科学知识、引导公众理解科学的重要使命。因此,科普图书的编写与出版需要严格遵循一定的原则和标准,合格的科普图书需要具备的六个条件:政治性、科学性、客观性、普适性、实时性、通俗性。

政治性。在编写科普图书的过程中,作者应该坚持正确的政治方向,遵守国家的法律法规和出版管理规定,确保图书的内容不违反国家利益和意识形态。同时,科普图书还应该积极宣传科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神,以促进科学素质的提升。

科学性。科普图书的主要目的是向公众传递科学知识,因此其内容必须符合科学原则,具有科学依据。在编写科普图书时,作者应该对所涉及的学科领域进行深入的研究,引用权威的科学资料,避免出现伪科学和迷信的内容。

客观性。科普图书的编写应该以事实为依据,客观地描述科学现象和事实,避免主观臆断和偏见。同时,科普图书还应该尽可能地避免使用过于绝对或极端的词汇,以免误导读者。

普适性。科普图书的受众是广大公众,因此其内容应该具有普遍的适用性和广泛的兴趣度。在编写科普图书时,作者应该考虑到不同年龄、文化背景和知识层次的读者群体,以通俗易懂的语言和生动形象的例子进行讲解。

实时性。随着科技的发展和社会的进步,科普图书的内容也应该与时俱进。作者应该关注最新的科学发现和科技进展,及时更新图书内容,以保证科普图书的时效性和新鲜感。

通俗性。科普图书的主要目的是向公众传递科学知识,因此其语言应该通俗易懂,避免使用过于专业化和晦涩难懂的术语。作者应该尽可能地用简单明了的语言解释科学概念和原理,以便读者能够轻松理解和接受。

方法性和示范性。作为地震类图书,除了上述条件,还需要特别关注方法性和示范性[3]。这类图书应该向读者介绍最基本的应急科普知识、自救互救的方法,通过具体的实例和实践操作来引导读者掌握科学的方法和技术。此外,地震类图书还可以通过形象的图表和视频等多媒体手段来增强读者的理解和记忆效果。

结语

随着科技的发展和社会的进步,出版业也面临着新的机遇和挑战。出版业需要不断创新,开发出更加符合读者需求的图书类型,不断提高图书的质量和水平,以满足读者的期望。本文提出双维度矩阵型创作模式,真正做到以读者为中心,针对不同读者的认知差异性,制定精准的创作内容,并采用适当的表达方式,创作出符合条件的优秀且具有吸引力的科普作品,提高读者的阅读体验,为提高公众的科学素质和应对突发事件的能力做出贡献。

作者单位:中国科学技术出版社有限公司

参考文献

[1]王朝辉. 科学融合传统文化 双轮驱动科普出版:科普图书是传播科学知识的重要途径[J]. 采写编, 2023(1).

[2]何如琴. 地震科学的发展及其图书资料的分类[J]. 国际地震动态, 1999(5).

[3]本刊编辑部. 融媒体时代应急科普作品如何创作与传播[J]. 湖北应急管理, 2023(11).