基于“三生”功能的晋中市土地利用转型时空特征及驱动因素分析

马昕 王瑾 刘慧芳 郭永龙 韩苗 王道远

马 昕,王 瑾,刘慧芳,等. 基于“三生”功能的晋中市土地利用转型时空特征及驱动因素分析[J]. 湖北农业科学,2024, 63(2):111-119,127.

摘要:以“三生”功能为视角,定量分析山西省晋中市土地利用转型特征及其驱动因素,探究市域土地利用转型规律。运用地学信息图谱、多指标综合指数法探究晋中市2000—2020年土地利用转型图谱特征和隐性形态时空格局特征,运用地理探测器分析转型驱动因素。结果表明,2000—2020年晋中市处于高强度的土地利用转型状态。2000—2010年图谱单元变化最为明显的是农业生产用地向绿地生态用地和农村生活用地的转换,2010—2020年图谱单元类型以农业生产用地与绿地生态用地之间的相互转换为主。晋中市各区县转型指数呈持续上升趋势,2020年在晋中市东北部形成“Z”字形空间集聚特征。榆次区、平遥县与其周边的寿阳县、太谷区、祁县和榆社县共同形成“T”字形高速发展区。土地利用转型是自然环境、交通区位、社会经济共同作用的结果。自然环境和交通区位对土地利用顯性转型的驱动力较大,交通区位和社会经济因子对隐性转型的驱动力较大。

关键词:“三生”功能; 土地利用转型; 时空特征; 驱动因素; 山西省晋中市

中图分类号:F301.2 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2024)02-0111-09

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.02.019 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the spatiotemporal characteristics and driving factors of land use transition in Jinzhong based on “production-living-ecological” functions

MA Xin, WANG Jin, LIU Hui-fang, GUO Yong-long, HAN Miao, WANG Dao-yuan

(College of Resources and Environment, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801,Shanxi,China)

Abstract: The characteristics of land use transition and its driving factors in Jinzhong City, Shanxi Province from the perspective of the “Production-Living-Ecological” functions were quantitatively analyzed, to explore the laws of land use transition in the city were explored. The geo-information atlas and multi-indicator comprehensive index methods were used to explore the geographic features of land use transition and the spatial-temporal patterns features of recessive forms in Jinzhong City from 2000 to 2020, and the geodetector was used to analyze the drivers of transition. The results showed that during the study period, Jinzhong City was in a state of high-intensity land use transition, and the most significant change in atlas units from 2000 to 2010 was the conversion of agricultural production land to greenland ecological land and rural living land. From 2010 to 2020, the main type of atlas unit was the conversion between agricultural production land and greenland ecological land. The transition index of all districts and counties in Jinzhong City showed a continuous upward trend, forming a “Z” shaped spatial agglomeration in the northeastern part of Jinzhong in 2020. Yuci District, Pingyao County, and its surrounding Shouyang County, Taigu District, Qi County, and Yushe County together formed a “T”shaped high-speed development area. The transition of land use was the result of the combined effects of the natural environment, transport location, and social economy. The natural environment and transportation location had a greater driving force for the explicit transition of land use, while transportation location and socio-economic factors had a greater driving force for the recessive transition.

Key words: “production-living-ecological” function; land use transition; spatiotemporal characteristic; driving factor; Jinzhong City, Shanxi Province

国土空间是人类生产生活的基本载体,其根据用途可以划分为生产、生活、生态3种空间,承担着生产功能、生活功能和生态功能(简称“三生”功能),有研究者将土地利用功能总结为生产、生活和生态三大主导功能[1,2]。土地利用主导功能的变化是土地利用转型主要表现形式之一,以“三生”功能为视角将国土空间变化与土地利用转型相衔接,探索土地利用转型的显隐性规律及驱动因素,是未来合理配置土地资源的基础,对优化国土空间合理布局,推动区域高质量发展具有重要意义。

土地利用转型研究最早可以追溯到苏格兰地理学家Mather[3]提出的森林转型研究,随后英国地理学家Grainger[4]提出土地利用转型概念,即经济社会发展过程中一国或区域土地利用形态的变化。龙花楼[5]、Long等[6]指出,土地利用转型是指一地区在一段时期内在社会经济转型和创新驱动下的土地利用形态变化(包含显性形态和隐性形态)。随着土地利用转型研究不断深入,国内学者结合中国各地区发展特色从理论基础[7,8]、特征测度[9-11]、驱动因素[12,13]以及转型与社会-经济-生态的关系[14,15]等方面对土地利用转型进行了相应研究。当前,运用地学信息图谱方法探究土地利用转型特征的相关研究成果大量涌现[16-19]。地学信息图谱是一种用于揭示地理要素内部结构和空间分异规则的地理时空分析方法,能够通过图谱形式将各种土地利用类型转型的空间结构和时序特征更直观准确地展现出来,认识其空间结构和时序特征是因地制宜制定土地利用政策的重要基础。当前对土地利用转型隐性形态的研究,通常是通过指标体系的构建,利用指数大小测度隐性形态转型特征。本研究通过“三生”功能视角将土地利用显隐性转型结合起来,将“三生”功能与土地利用分类体系相联系并从“三生”功能角度构建指标体系,然后在此基础上运用地理探测器分析土地利用转型的驱动因素,对推进“三生”功能协调可持续发展以及促进国土空间优化布局具有重要意义。

晋中市与山西省省会太原市毗邻,各县区在经济上与太原市联系紧密,是与太原市一体发展的省域核心。进入21世纪,伴随着太(太原市)榆(晋中市榆次区)同城化发展战略的提出,榆次区加速向北融入太原都市圈,同时带动晋中市整体快速发展,由此导致区域内的土地资源开发利用日益活跃,土地利用形态发生了显著转型。基于以上方面,以晋中市为研究对象,基于“三生”功能,利用地学信息图谱与隐性形态指标体系分析晋中市土地利用转型的显隐性特征,并通过地理探测器分析其驱动因素,以期为深入认识晋中市土地利用转型规律提供依据,并为其国土空间规划、自然资源优化配置及可持续利用提供借鉴[20]。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

晋中市地处山西省中东部,东临太行山,西傍汾河水;全市地势西低东高,由西到东形成平原、丘陵、山地的阶梯状分布模式(图1),分别占全市面积的15.6%、20.5%、63.9%。晋中市域属于温带大陆性半干旱季风气候,年平均气温4~12 ℃,年降雨量为400~610 mm。晋中市下辖2区1市8县1个国家级经济技术开发区和1个国家级农业高新技术产业示范区,全市土地面积为1.64×104km2,其中,生产、生活、生态用地所占比例分别为28.7%、4.3%、67.0%。2020年,全市总人口为337.9万,地区生产总值为 1 468.8亿元,比2019年增长1.5%。作为山西省资源型城市之一,晋中市矿产资源丰富,是全国重要的煤炭基地,人均水资源量高于山西省平均水平,晋中市地理区位如图1所示。

1.2 数据来源与预处理

本研究使用的数据主要有土地利用数据、行政边界数据、社会经济数据等。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn),本研究选用中国土地利用遥感监测数据库中的30 m土地利用数据作为源数据,对获取的数据统一坐标系并利用行政边界数据掩膜提取,最终获得晋中市域范围2000年、2010年、2020年土地利用数据。行政边界数据来源于晋中市第三次全国土地调查变更库。社会经济数据从《晋中市统计年鉴》《山西统计年鉴》《中国县域統计年鉴》中获取。

本研究的土地利用分类体系以“三生”功能为视角,基于土地利用主导功能并结合研究区实际情况,将土地利用遥感监测数据中的二级地类进行归并,构建晋中市“三生”功能土地利用分类体系[16],如表1所示。

2 研究方法

2.1 地学信息图谱

地学信息图谱分析方法是一种多时空尺度融合的地理时空分析方法,其基本原理和构建过程如下:通过ArcGIS中的栅格计算器对前后两个时点的土地利用类型图谱单元代码进行地图代数叠加运算,进而合成表示这一时期转型过程的新图谱代码[21]。本研究所用的土地利用类型编码大于10,运算的具体方法是把前一时点的土地利用类型图谱单元代码作为千位数和百位数,后一时点的土地利用类型图谱单元代码作为十位数和个位数,融合成一个新的图谱单元代码,合成公式如下。

P=100M+N (1)

式中,P为新生成的图谱单元代码;M和N分别表示前后两个时点的土地利用类型图谱单元代码,由此得到晋中市前后两个时期的土地利用转型图谱[17,22]。

2.2 隐性形态转型指数

本研究采用多指标综合指数法对土地利用隐性转型特征进行综合评价,指数介于[0,1],计算公式如下。

式(2)中,X′ij为第i年第j项指标的标准化值;min(Xj)为第j项指标的最小值;max(Xj)为第j项指标的最大值;Xij为指标实际值,为了后期数据运算处理有意义,需要消除零值的影响,故对标准化后的数值统一向右平移0.000 1个单位。式(3)中,λ为土地利用隐性转型指数;p为指标总数;Wj为第j项指标的权重。

本研究运用层次分析法确定目标层权重,运用熵权法确定指标层权重,熵权法计算公式如下。

式中,n为不同目标层的指标个数;ej为第j项指标的熵值;m为样本个数。

2.3 地理探测器

地理探测器是探测空间分异性并揭示其背后驱动力的一种统计学方法,其包含4个探测器,分别为分异及因子探测、交互作用探测、风险区探测和生态探测[23]。本研究利用分异及因子探测和交互作用探测定量分析晋中市土地利用转型的驱动因素。其中,分异及因子探测用来探测各因子解释因变量空间分异的程度,用q度量,计算公式如下。

交互探测用来探测两个因子共同作用时对因变量的驱动力是否增强或减弱。

3 结果与分析

3.1 土地利用数量变化分析

晋中市用地结构以绿地生态用地为主,占比达全市土地总面积的66%以上,这主要与晋中市地形有关,全市地形西低东高,山地、丘陵面积达全市总面积的84.4%。总体来看,晋中市2000—2010年用地发生剧烈变化,各类用地年均变化率总和达34.24%,这主要是由于进入21世纪,伴随着太原晋中一体化发展和榆次“北进”发展战略,晋中市社会经济开始高速发展,相应地带来土地利用的强烈转型,2010—2020年的用地变化率较小,年均变化率总和为5.53%。分地类来看,研究期间晋中市农业生产用地持续减少,但2010—2020年减少幅度降低,年均变化率为-0.04%,主要用于建设用地增长和退耕还林还草。工矿生产用地和城镇生活用地是变化率较高的2种用地类型,这与晋中市经济社会和城镇化的高速发展密切相关。同时,农村生活用地面积持续增加,但2010—2020年增加不明显,年均变化率仅为0.02%。绿地生态用地作为面积最大的用地类型,研究期间面积变化不大,但总体呈增加趋势,年均变化率为0.01%,说明晋中市生态环境良好。水域生态用地和其他生态用地面积持续增加,后一时期增加幅度变大,总体年均变化率分别为0.60%和1.99%(表2、图2)。

3.2 土地利用显性转型时空特征

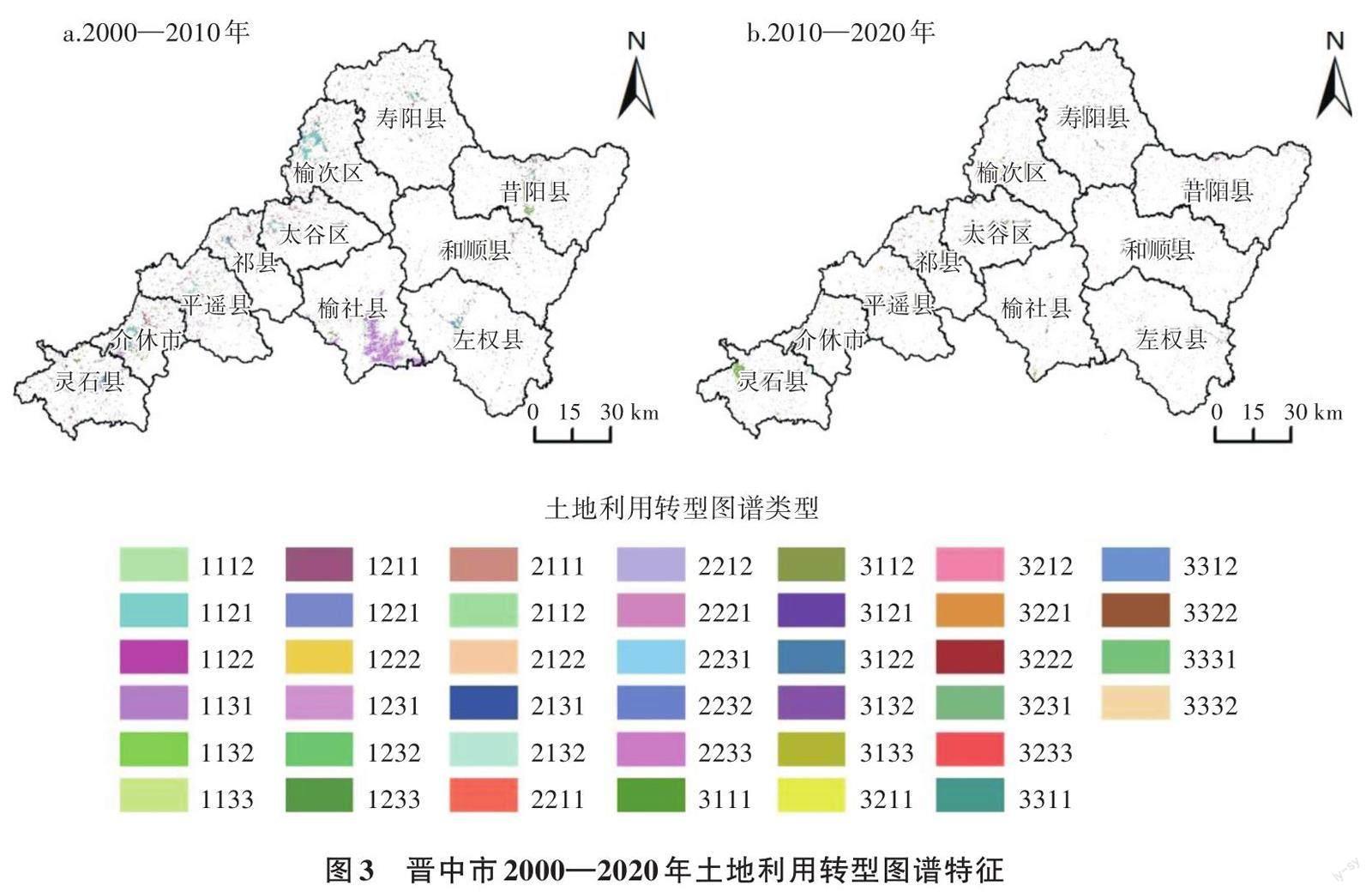

3.2.1 2000—2010年土地利用转型图谱特征 晋中市在2000—2010年共有35类图谱单元的用地类型实现转型,总面积达954.36 km2,占晋中市用地总面积的5.82%。挑选出变化率大于1%的图谱单元共11类,其面积占总图谱单元面积的95.15%,空间差异较为明显。

图谱单元变化最为明显的是农业生产用地→绿地生态用地(编码1131)图谱单元类型,占总图谱单元面积的25.92%,从空间分布上来看,此类图谱主要分布在榆社县、平遥县和介休市,尤其以榆社县东南地区最为明显,这主要与国家2002年实施的退耕还林还草政策密切相关,榆社县积极推进退耕还林工程,在改善生态环境、促进农村经济发展、实现土地资源合理利用等方面发挥了重要作用。其次,图谱变化较为明显的是农业生产用地→农村生活用地(编码1122)、农业生产用地→城镇生活用地(编码1121)、农业生产用地→工矿生产用地(编码1112)图谱单元类型,这3类转型图谱单元面积占总图谱单元面积的41.95%,农村、城镇生活用地及工矿生产用地的增加体现出晋中市经济社会的快速发展。其中,农业生产用地向农村生活用地的转型面积最大,但空间分布较分散,零星分布在各县区,农业生产用地向城镇生活用地的转型集中分布在各县区的城区,基本呈由城区向四周扩张的趋势,榆次区最为明显。绿地生态用地主要转型为农业、工矿生产用地和农村生活用地,还有少量的农村生活用地转型为农业生产用地,变化率为4.03%(表3、图3a)。

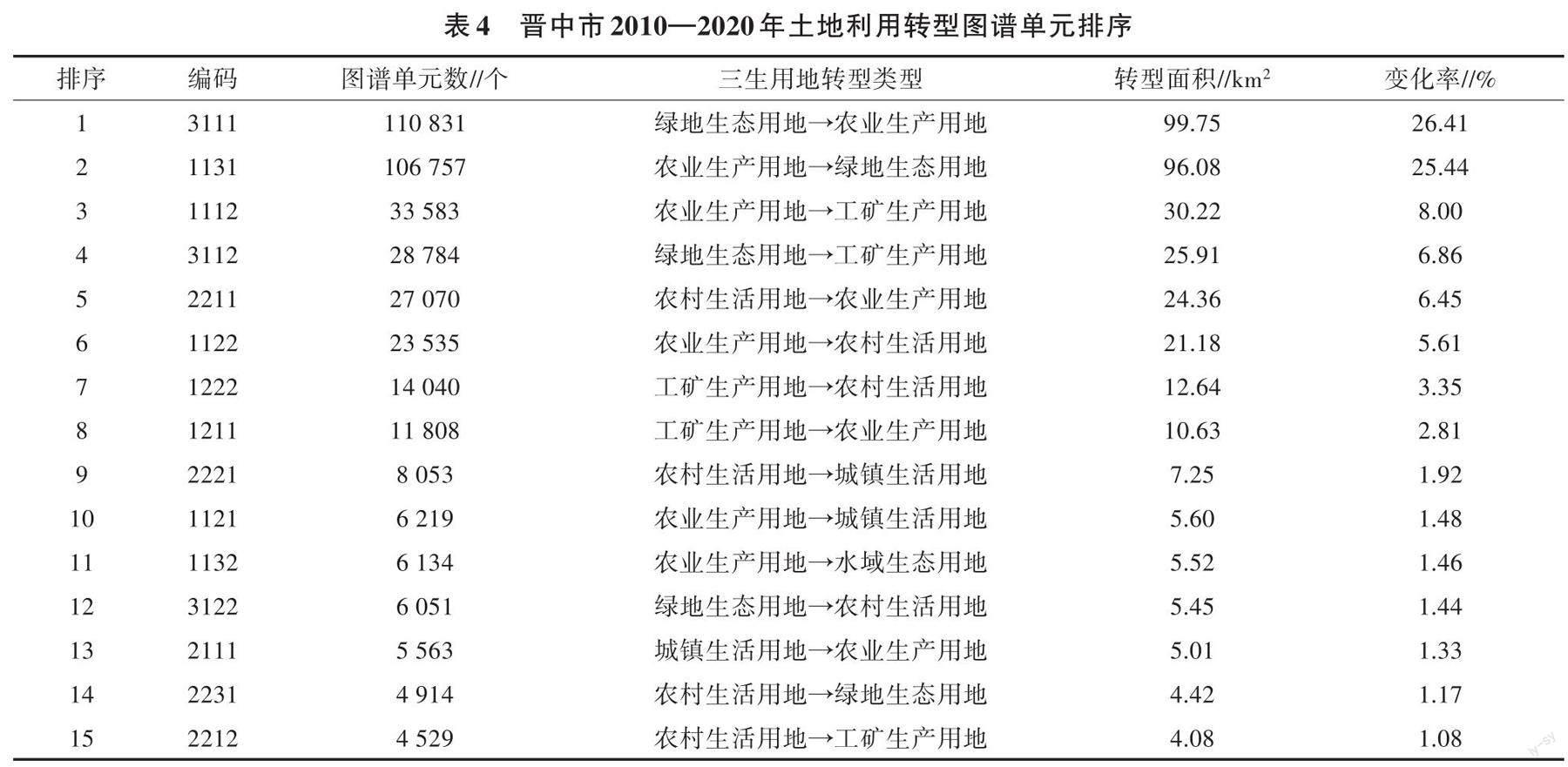

3.2.2 2010—2020年土地利用转型图谱特征 晋中市在2010—2020年共有40类图谱单元的用地类型实现转型,总面积达377.73 km2,占晋中市用地总面积的2.30%。挑选出变化率大于1%的图谱单元共15类,面积占总图谱单元面积的94.81%,空间差异较为明显。

图谱单元变化最为明显的是绿地生态用地→农业生产用地(编码3111)图谱类型,占总图谱单元的26.41%,其次是农业生产用地→绿地生态用地(编码1131)图谱类型,占总图谱单元的25.44%,绿地生态用地与农业生产用地之间的相互转型主要体现在旱地与中、低覆盖度草地之间的转换,由于晋中市已连续多年落实生态退耕政策,因此这一时期的退耕还林还草较上一时期大量减少。图谱单元变化较为明显的是农业生产用地→工矿生产用地(编码1112)和绿地生态用地→工矿生产用地(编码3112)图谱类型,分别占总图谱单元的8.00%和6.86%。晋中市是中国资源型城市之一,属于煤炭资源城市,还包含一些优势矿产资源,所以其他用地向工矿生产用地的转型比例在前后两个时期都占较大比例。2010年,山西省被设立为“国家资源型城市经济转型综合配套改革试验区”,这一时期其他用地向工矿用地转型比例的减少说明晋中市转型发展实施效果明显。此外,原国土资源部(现自然资源部)2010年批准山西省为城乡建设用地增减挂钩试点省,晋中市11个县区分3批成为山西省城乡建设用地增减挂钩试点单位[24]。因此,在农村居民点占用耕地现象以及增减挂钩政策的影响下,农村生活用地与农业生产用地的相互轉换也成为占比较大的转型图谱类型。其余图谱类型主要表现为生产用地与生活用地之间的相互转换,变化率均低于5%(表4、图3b)。

3.3 土地利用隐性转型时空特征

根据土地利用转型概念,土地利用转型可以从体现数量和空间结构变化的显性形态变化以及体现质量、产权、经营方式、投入、产出和功能变化的隐性形态变化两个层面进行考察[25]。本研究通过地学信息图谱描述了晋中市土地利用转型在数量和空间结构上的转型,由于依附于显性形态的隐性形态也发生着深刻转型,所以探究隐性形态转型特征也显得尤为重要。本研究依据科学性、代表性、综合性及数据的可获得性等原则并借鉴已有研究成果[26-28],结合晋中市实际情况,从“三生”功能视角构建指标体系,如表5所示。通过式(1)至式(4)计算得到2000—2020年晋中市土地利用隐性转型指数及其变化情况,并对指数进行空间表达,揭示土地利用隐性转型时空特征。

如图4a、图4b、图4c所示,晋中市各县区转型指数呈持续上升趋势,处于最高级别指数(0.435~0.564)和次高级别指数(0.362~0.434)的区县由2000年的0个增加到2020年的9个,各县区的转型指数都实现了较大提升。2000年和顺县和左权县转型指数最高,平遥县和祁县指数最低,其余区县转型水平相差不大;2010年转型指数最高的区域在2000年的基础上增加了榆次区和介休市,平遥县和祁县的转型指数也上升了一个级别;2020年转型指数最高的区域增加到6个,在晋中市东北部形成“Z”字形空间集聚特征。

如图4d、图4e、图4f所示,从指数变化率来看,各县区2000—2010年指数变化率均高于2010—2020年,说明晋中市在2000—2010年转型指数实现了较快提升,是经济高速发展,生活水平不断提高,生态质量不断提升的体现。分区县来看,2000—2010年变化率处于最高级别的区县包括寿阳县、榆社县和平遥县,2010—2020年变化率处于最高级别的区县包括榆次区、太谷县和祁县,2个时期各县区的发展速度有较大差距。总体来看,作为太原都市区“副中心”重要组成部分的榆次区和中国历史文化名城之一的平遥县指数变化率处于最高级别,并有效发挥了其对周边区县的带动作用,与寿阳县、太谷区、祁县和榆社县共同形成“T”字形高速发展区,而位于东部山区的昔阳县、和顺县和左权县受地形和区位限制,发展速度较慢。

3.4 土地利用转型驱动因素分析

土地利用转型是自然环境条件、社会经济因素、相关法律法规和政策以及工程技术等因素共同作用的结果[25,29]。为方便量化,本研究从自然环境、交通区位和社会经济3个方面选取高程(X1)、坡度(X2)、距市级行政中心距离(X3)、距县级行政中心距离(X4)、人口变化率(X5)、人均GDP变化率(X6)、城镇化变化率(X7)、第三产业比例变化率(X8)、社会消费品零售总额变化率(X9)9个驱动因子探测晋中市土地利用转型的驱动因素。将驱动因子导入ArcGIS软件中,经过栅格化、重采样等处理转变为类型数据,并构建2 km×2 km网格点。显性转型的驱动因素将2个时期的土地利用转型面积作为因变量,隐性转型的驱动因素将2个时期的土地利用转型指数变化率作为因变量,然后通过2 km×2 km网格点将自变量与因变量一一对应,最后将采样点数据通过GeoDetector软件处理分析2个时期显隐性转型的驱动因素。

如表6所示,因子探测结果表明,晋中市显性转型的驱动因素在2000—2010年主要包括距县级行政中心距离、高程和第三产业比例变化率,在2010—2020年主要包括高程、人均GDP变化率和距市级行政中心距离,且都通过了显著性检验(P<0.01),说明自然环境和交通区位对土地利用显性转型的驱动力较大。隐性转型的驱动因素在2000—2010年主要包括人均GDP变化率、城镇化变化率、第三产业比例变化率和人口变化率,在2010—2020年主要包括人均GDP变化率、城镇化变化率、人口变化率、距市级行政中心距离和社会消费品零售总额变化率,且都通过了显著性检验(P<0.01),说明交通区位和社会经济因子对隐性转型的驱动力较大。

如图5所示,交互探测结果表明,两两因子共同作用的q都比单因子q大,说明土地利用转型是多种驱动因子共同作用的结果。显性转型中,2000—2010年排在前两位的交互作用为距县级行政中心距离∩人口变化率(q=0.264)、距县级行政中心距离∩社会消费品零售总额变化率(q=0.263)以及高程∩距县级行政中心距离(q=0.263);2010—2020年排在前两位的交互作用为高程∩距市级行政中心距离(q=0.104)和高程∩人均GDP变化率(q=0.103)。隐性转型中,2000—2010年排在前两位的交互作用为人口变化率∩城镇化变化率(q=1.000)和人口变化率∩人均GDP变化率(q=0.997);2010—2020年排在前两位的交互作用为城镇化变化率∩社会消费品零售总额变化率(q=1.000)和人均GDP变化率∩城镇化变化率(q=0.993)。总体来看,交通区位与社会经济以及自然地理与社会经济共同作用下对显性转型的驱动力较大,而隐性转型的较大驱动力主要表现在社会经济因子之间的交互作用。

4 小结与讨论

本研究基于“三生”功能构建土地利用分类体系,利用地学信息图谱分析方法分析晋中市土地利用转型的空间格局和变化过程,从体现“三生”功能的社会、经济和环境效应方面构建指标体系分析土地利用转型隐性形态时空格局特征,最后运用地理探测器分析土地利用显隐性转型的驱动因素,得出结论如下。

1)晋中市用地结构中绿地生态用地面积占比最大,2000—2010年各类用地变化剧烈,年均变化率总和达34.24%。从各类用地的数量结构转型来看,研究期间农业生产用地持续减少,工礦生产用地和生活用地持续增加,绿地生态用地面积变化不大,但总体呈持续增加趋势,晋中市社会经济持续发展,生态环境良好。

2)2000—2020年,晋中市处于高强度土地利用转型状态,前后时间段表现出不同的土地利用转型特征,且2000—2010年比2010—2020年转型更为显著。2000—2010年土地利用转型图谱单元类型以农业生产用地向绿地生态用地、农村生活用地、城镇生活用地和工矿生产用地的转型为主。2010—2020年土地利用转型图谱单元类型主要包括绿地生态用地与农业生产用地的互相转型,农业生产用地和绿地生态用地向工矿生产用地的转型,以及农村生活用地与农业生产用地的互相转型。

3)晋中市各县区转型指数呈持续上升趋势,2020年在晋中市东北部形成“Z”字形空间集聚特征。各县区2000—2010年指数变化率均高于2010—2020年,是经济高速发展、生活水平不断提高、生态质量不断提升的体现。总体来看,作为太原都市区“副中心”重要组成部分的榆次区和中国历史文化名城之一的平遥县与其周边的寿阳县、太谷区、祁县和榆社县共同形成“T”字形高速发展区,而位于东部山区的昔阳县、和顺县和左权县受地形和区位限制,发展速度较慢。

4)土地利用转型是自然地理、交通区位、社会经济共同作用的结果。自然环境和交通区位对土地利用显性转型的驱动力较大,交通区位和社会经济因子对隐性转型的驱动力较大。交互探测结果表明,交通区位与社会经济以及自然地理与社会经济共同作用下对显性转型的驱动力较大,而隐性转型的较大驱动力主要表现在社会经济因子之间的交互作用。

结合分析结果和晋中市实际情况,提出以下几点建议:①从显性转型特征来看,研究期间农业生产用地呈现持续减少状态,大多转型为生活用地与工矿生产用地,但这一现象在研究后期实现了较大改善,晋中市应继续保持农业生产用地稳定,保障粮食安全;城镇生活用地与农村生活用地的增加反映了经济社会的持续发展,但建设用地的过度增长会造成城市用地压力,因此,应持续推进“增减挂钩”“增存挂钩”政策的实施,积极挖潜存量建设用地,节约集约利用建设用地,优化土地利用空间布局;工矿生产用地的减少反映了晋中市作为资源性城市转型发展的部分成果,中共十九大报告明确提出支持资源型地区经济转型发展,继续推进转型发展,调整产业结构,加快经济转型仍然是晋中市发展的一项重要战略任务;②隐性转型特征表明晋中市各县区发展存在较大差异,需通过一定的政策措施积极推进各县之间的协调发展。生产方面努力实现发展质量和效益变革,提高经济创造力和竞争力;生活方面逐步实现城乡统筹,缩小城乡差距,增进民生福祉;生态方面实施生态系统保护和修复工程,实现生态系统良性循环;③在制定规划和相关的土地利用政策时应同时考虑土地利用转型特征及其主要驱动因素,使土地利用转型与研究区自然环境条件及经济社会发展规律相适应,以更好地促进当地发展。

参考文献:

[1] 谢晓彤,李效顺.河南省“三生”功能时空演变特征及影响因素[J].农业工程学报,2021,37(22):243-252.

[2] 陈 婧,史培军.土地利用功能分类探讨[J].北京师范大学学报(自然科学版),2005,41(5):536-540.

[3] MATHER A S. The forest transition[J].Area,1992,24(4):367-379.

[4] GRAINGER A. National land use morphology: Patterns and possibilities[J].Geography,1995,80(3):235-245.

[5] 龙花楼.论土地利用转型与乡村转型发展[J].地理科学进展,2012,31(2):131-138.

[6] LONG H L,QU Y. Land use transitions and land management: A mutual feedback perspective[J].Land use policy, 2018,74:111-120.

[7] 龍花楼,陈坤秋.基于土地系统科学的土地利用转型与城乡融合发展[J].地理学报,2021,76(2):295-309.

[8] LONG H L,ZHANG Y N,MA L,et al. Land use transitions: Progress, challenges and prospects[J].Land,2021,10(9):903.

[9] 孙善良,张小平.陕西省土地利用转型时空演变及其生态环境效应分析[J].水土保持研究,2021,28(6):356-363,370.

[10] 张芊芊,邵战林,林 娟,等.“三生空间”视角下西部绿洲城市土地利用功能转型的时空格局演变分析——以乌鲁木齐市为例[J].中国农机化学报,2022,43(1):176-185,194.

[11] 程 建,程久苗.中国省际土地利用隐性形态时空格局、驱动力与转型模式[J].中国土地科学,2017,31(12):60-68,97.

[12] 卢新海,唐一峰,易家林,等.基于空间计量模型的耕地利用转型对农业经济增长影响研究[J].中国土地科学,2019,33(6):53-61.

[13] TIAN J F,WANG B Y,ZHANG C R,et al. Mechanism of regional land use transition in underdeveloped areas of China: A case study of northeast China[J].Land use policy,2020,94(C):104538.

[14] 刘永强,龙花楼,李加林.长江中游经济带土地利用转型及其生态服务功能交叉敏感性研究[J].地理研究,2018,37(5):1009-1022.

[15] LI C X,WU J Y. Land use transformation and eco-environmental effects based on production-living-ecological spatial synergy: Evidence from Shaanxi Province, China[J].Environmental science and pollution research,2022,29(27):1-13.

[16] 韩 美,孔祥伦,李云龙,等.黄河三角洲“三生”用地转型的生态环境效应及其空间分异机制[J].地理科学, 2021,41(6):1009-1018.

[17] 路 昌,周 浩,张 凤,等.基于地学信息图谱的山东省国土空间转型分析[J].农业机械学报,2021,52(7):222-230.

[18] 曲衍波,王世磊,朱伟亚,等.黄河三角洲国土空间演变的时空分异特征与驱动力分析[J].农业工程学报,2021,37(6):252-263,309.

[19] CHEN W X,ZHAO H B,LI J F,et al. Land use transitions and the associated impacts on ecosystem services in the Middle Reaches of the Yangtze River Economic Belt in China based on the geo-informatic Tupu method[J].Science of the total environment,2020, 701(C):134690.

[20] 勾蒙蒙,刘常富,李 乐,等.“三生空间”视角下三峡库区土地利用转型的生态系统服务价值效应[J].应用生态学报,2021,32(11):3933-3941.

[21] 鲍文东,侯志华,吴泉源.基于地学信息图谱的土地利用动态变化研究——以山东省龙口市为例[J].地域研究与开发,2007,26(3):80-84,131.

[22] 陆汝成,黄贤金,左天惠,等.经济快速增长区土地利用信息图谱构建——以江苏省环太湖地区为例[J].资源科学,2009, 31(7):1133-1141.

[23] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(1):116-134.

[24] 魏志鵬.晋中市城乡建设用地增减挂钩实施研究[D].北京:中国地质大学,2013.

[25] 龙花楼.论土地利用转型与土地资源管理[J].地理研究,2015,34(9):1607-1618.

[26] 杜国明,孙晓兵,王介勇.东北地区土地利用多功能性演化的时空格局[J].地理科学进展,2016,35(2):232-244.

[27] 张晓琳,金晓斌,范业婷,等.1995—2015年江苏省土地利用功能转型特征及其协调性分析[J].自然资源学报,2019,34(4):689-706.

[28] 王 枫,董玉祥.广州市土地利用多功能的空间差异及影响因素分析[J].资源科学,2015,37(11):2179-2192.

[29] 刘永强,龙花楼.黄淮海平原农区土地利用转型及其动力机制[J].地理学报,2016,71(4):666-679.

收稿日期:2022-10-13

基金项目:晋中市国土空间规划专题项目(202007-8)

作者简介:马 昕(1997-),女,山西长治人,在读硕士研究生,研究方向为土地资源管理与国土空间规划,(电话)18603438622(电子信箱)

BX2983838216@163.com;通信作者,王 瑾(1974-),女,山西晋中人,副教授,博士,主要从事土地利用与环境规划研究,

(电子信箱)sxauwj@163.com。