象形字“册”与会意字“删”

王宝琪

说到书,我们就会想到它的量词“册”,因为这个汉字形象地反映了古代书籍的特点。“册”一开始并不作量词用,而是一种名词,本义为古代编串在一起用来书写的竹简,如“装订成册”等。从造字的角度看,是典型的象形字,像古代的简册形,甲骨文、金文、小篆皆如此。

到了后来,“册”又引申为特指皇帝的诏书,进而指册立、封赠、任命某人的事项,君王先把命辞写在竹简上,编成“册”的形式,然后再进行颁布。这种仪式简称为“册”,册封仪式结束后,便将册书与印玺一同交给受封者,作为他受封的凭证和信物,永远保存。如《新唐书·百官至》:“凡册太子,则授玺、绶。”意思是说册封太子,则授予其印绶。

那么“册”怎么又成为量词了呢?原来,面对一卷卷的简册,古人在数数的时候,往往会口念“一册”“二册”……久而久之,“册”便成了量词。

明白了“册”的来历,对于“罄竹难书”这个成语就容易理解了。隋朝的第二任皇帝杨广是历史上有名的昏君,他骄奢淫逸,不理朝事,還征发重役,致使百姓们难以维持生活,起义运动此起彼伏。为了联合各路起义军及隋朝的文武官员,起义军领袖李密发布了一篇讨伐隋炀帝的檄(xí)文,并用“罄竹难书”做了形容,意思是说,就是用尽竹子也难写完,形容其罪行很多。

据考证,竹简流行于春秋战国到魏晋时期,因为那时纸还没有发明出来。把竹牍(dú)一根根穿在一起,用来刻字记事,称为“册”,从形象上看,是典型的象形文字。既然竹简是竹子做的,那么商、周时期刻在甲骨、兽骨的甲骨文与铭刻在钟鼎等金属器皿上的金文,怎么也是相似形象的“册”字呢?原来甲骨文的“册”字的那几条竖线,并不代表竹简与木牍的象形,而是加工过的甲骨与猪牛的肋骨的样子,因为这些骨头有长有短,所以“册”字上的几条竖线也有长有短。可见甲骨文的“册”应该是“龟册”,又叫“甲骨书”,是将龟甲与兽骨编串在一起便于阅读的样子。从殷墟出土的甲骨中,就有几片长短不一的甲骨串在一起的,还有零散的甲骨片上都扎有孔,说明原来也是用线串在一起的。

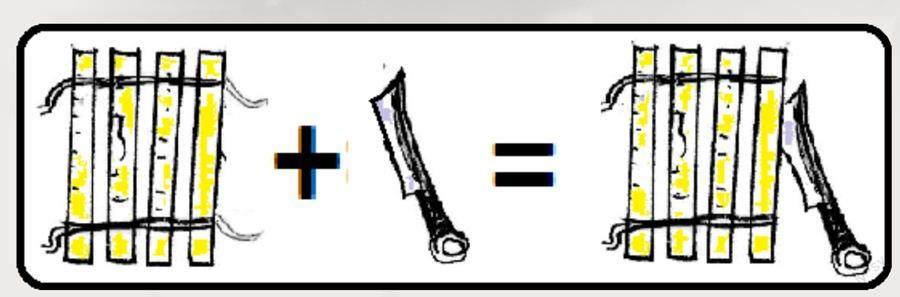

“删”字是由“册”与“刀”组合起来的,上面已说过“册”是象形字,从小篆体的“删”字看,就是古代刀的形状,因此“刀”也是象形字。那为什么这两个象形字合成“删”后就成了会意字呢?原来古代刻在竹木简册上的字,刻错了或要删除某个字时,需要用刀削去。削去不要的文字就是“删”,“删”从册,从刀。隶变后的楷书就写作“删”了。“刀”在“册”上删除文字,“删”的意思十分明了,当然就是会意字了。

为了便于随时修改错误,古人在竹简上写字时,手头除准备一支笔外,还要备有一把刀,不仅要精通文字的笔法,还要熟悉删改竹简的刀法,必须刀笔具备,缺一不可。因此,“刀笔”就成了书写工具的泛称,后来又指一些文职官员为“刀笔吏”,《水浒传》里的一把手宋江就是一个“刀笔吏”,在一群草莽面前,他的才干韬略显然要强过其他人。虽然他原来只是个文书之类的小人物,连个“吏”都谈不上,但是却有当大官的念想,不然后来怎么会不顾兄弟们的前途命运,被朝廷招安了呢?