高中地理解题困境剖析与应对策略

——以2023年江苏省选考试题为例

丁夏男

(1.河北师范大学教育学院;2.江苏师范大学附属实验学校)

高考地理解题过程中学生会遇到很多障碍,如审题时对题意理解模糊,思维能力不够导致思路“断崖”,基础知识存储不足,地理原理不能综合分析使用,学生自身具备的地理知识不能高效转换等,这些都是学生在解题中亟须解决的问题。目前,大部分地理教师已经意识到培养学生解题能力的重要性,但迫于考试压力仍让学生置身题海中寻求“问题解决的途径”,实际上收效甚微。下面笔者以2023年江苏省选考非选择题部分为例,从解题困境分析、解题策略引导两方面入手,引导学生提升解题能力,并切实地提出一些相应的对策。

一、地理解题面临的困境

(一)基础知识的薄弱

部分学生对地理概念理解不彻底,如“辐射—太阳辐射—地面辐射—大气辐射—大气逆辐射”这组概念关系链的“前因后果”无法建立,导致在解决如“大气热力作用”类试题中陷入了困境;对于学生而言,地理基础知识就是盖楼的基础,没有良好的知识根基,就会产生“地动山摇”的局面。

(二)解题心理的阻碍

部分学生在高考地理解题时出现困难大多是由于“过度紧张”,造成解不出题或错误解题。部分学生认为高中地理知识与考题无法关联,在解题时不能精准对知识定位、熟悉运用地理原理解题,在遇到困难的、思维强度较大的题目时,会呈现停滞不前的状态。

(三)思维方法的瓶颈

许多学生在解题时常常出现“没有思路”的烦恼,说明其没有选对恰当的方法,如果学生掌握相应题型对应的解题方法,便可以迅速提高解题效率。有些类型的试题教师虽然讲过,学生当下也感觉基本掌握了,但当遇到变式题时,脑中就一片茫然,因此学生要学会在“解题的动态变化”中归纳和总结解题方法。

(四)解题习惯的疏忽

高中生解题的困难在于养成了不良的学习习惯,具体可表现在解题时缺乏反省的步骤。教师要求学生及时总结解题过程中存在的不足,但大部分学生并没有加以重视,只是“形式主义”地回顾下错题,长此以往,他们在解题中依旧会犯类似的错误。反思可以加强解题关键点的消化,如果学生忽略了这一步,做题的效果将大打折扣。

二、真题困境分析与导引

【例1】(2023年江苏省选考,23题)

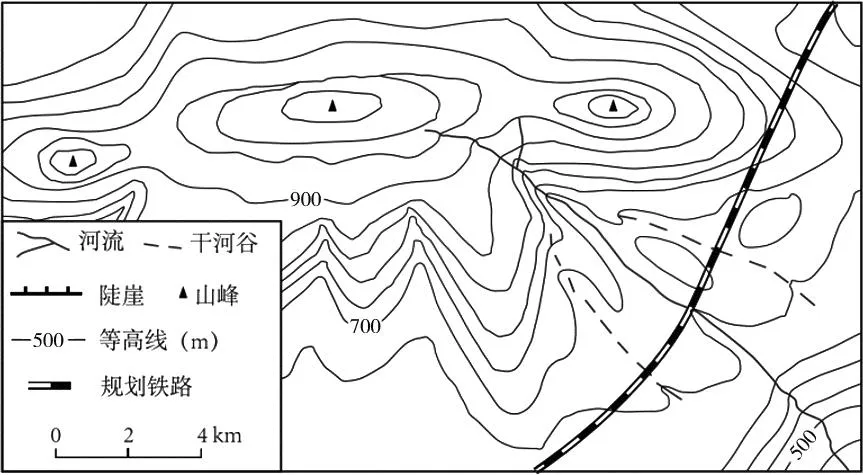

某地规划的铁路穿过一冲积扇。图1为“某地地形及规划铁路位置示意图”。据此回答下列问题。

图1

(1)在图中用给定图例符号标出陡崖位置,并写出判断理由。

(2)描述图中冲积扇的主要地貌特征,并从物质来源、动力机制等角度简析冲积扇的形成条件。

(3)从地貌角度,分析图中冲积扇区域建设铁路面临的不利条件。

【解题困境分析】困境一:等高线地形图如何判读;困境二:冲积扇是如何形成的;困境三:冲积扇区域建设铁路面临的不利条件,要考虑的因素有哪些。

【解题策略导引】(1)山脊是等高线凸向低处;山谷是等高线凸向高处;陡崖是等高线重叠处;鞍部:两座山峰之间;山峰:等高线闭合且越向中间数值越大。根据图示信息可知,中间山峰的北侧有等高线重合(重叠),说明该处有陡崖,根据图示信息选择合适的图例,标在图中的对应位置。(2)冲积扇是河流出山口处的扇形堆积体,当河流流出谷口时摆脱侧向约束,并携带物质沉积下来。冲积扇平面上呈扇形,扇顶伸向谷口,大致呈半埋藏的锥体,以山麓谷口为顶点,形成向开阔低地延展的河流堆积扇状地貌。由扇顶到扇缘地势由高到低,流速由快到慢,沉积物的颗粒由粗到细。根据所学知识可知,冲积扇呈现扇形地貌;冲积扇地势呈现由扇顶到扇缘逐渐降低的趋势;结合图示信息可知,该冲积扇上有多条河谷存在,地势起伏较大;沉积物颗粒大小由扇顶到扇缘逐渐变细。当河流流经山区,流速较快,搬运能力较强,上游有大量的碎屑物质,河流携带大量泥沙,为冲积扇提供物质来源;当河流流出出山口,河流流速降低,携带的泥沙沉积下来,形成冲积扇地貌;当地河流较多,冲积扇遭受流水侵蚀,形成大量河谷;冲积扇形成较宽的平台地貌,为河流沉积提供良好的沉积环境。(3)根据上问分析可知,该冲积扇有多条河谷发育,地势起伏较大,不利于施工;当地有河流流经,地处山区,有山洪暴发的可能,影响铁路安全;冲积扇沉积物较松散,影响铁路的路基安全。

【例2】(2023年江苏省选考,24题) 阅读材料,回答下列问题。

材料一第七次全国人口普查资料显示:江苏昆山、福建晋江、浙江慈溪和义乌4个县级市的城市人口规模均超100万,跃居我国大城市之列。

材料二表1为“2021年4个县级市人口与经济指标统计表”。

表1

(1)从产业发展的角度,简述4 个县级市优势产业形成的相似条件。

(2)依据晋江、慈溪和义乌的优势产业类型,分析其人均 GDP 较昆山存在的差异及其主要原因。

(3)说明优势产业对4 个县级市发展成为大城市的促进作用。

【解题困境分析】困境一:学生难以从江苏昆山、福建晋江、浙江慈溪和义乌人口与经济指标统计表中获得相应的信息与工业区位因素、区域发展差异;困境二:试题与工业化、城镇化相关知识如何连接起来。

【解题策略导引】(1)根据所学知识,江苏昆山、福建晋江、浙江慈溪和义乌对外开放时间较早,产业起步较早,产业区位较好,劳动力充足;经济发展水平较高,产业基础较好;区域经济发展专业化程度较高,生产协作条件较好,生产效率较高;区域产业集聚,便于信息的交流与融合,产业创新水平较高。(2)根据表格信息可知,晋江、慈溪和义乌的人均GDP低于昆山。晋江优势产业为体育鞋服,慈溪优势产业为小家电,义乌优势产业为小商品,均为劳动力密集型产业,技术水平较低,产品的附加值相对较低;昆山优势产业为电子信息产业,技术水平较高,附加值较高;根据材料信息可知,晋江、慈溪和义乌的规模以上工业企业平均产值较低,昆山规模以上工业企业平均产值较高,说明三地的企业规模小于昆山的企业规模。(3)优势产业能够吸纳大量的劳动力,吸引大量外来人口,促进城镇化进程;根据材料信息可知,四地的产业规模较大,产业集聚效益较强,能够发挥集聚效益,促进区域经济发展,促进城镇化进程。

【例3】(2023年江苏省选考,25题)阅读材料,回答下列问题。

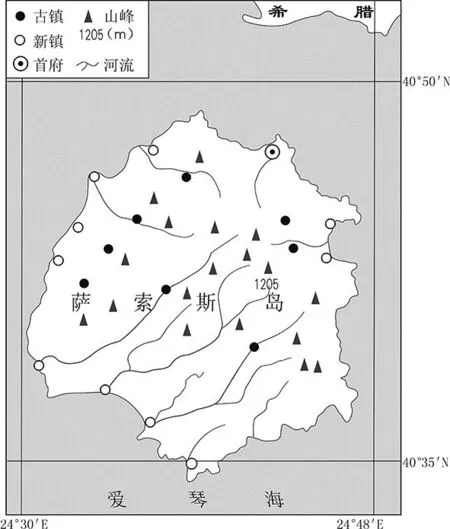

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二图2为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,图3为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

图2

图3

(1)简述萨索斯岛古镇和新镇的空间分布特征。

(2)分析萨索斯岛古镇传统建筑特点与当地自然环境的关系。

(3)评价“双子镇”模式对萨索斯岛旅游业发展的影响。

【解题困境分析】困境一:以萨索斯岛为材料,涉及聚落及旅游开发条件评价的相关知识,学生对具体材料信息的获取能力不足;困境二:对学生而言,调用地理知识分析试题情境难度较大。

【解题策略导引】(1)根据图示信息可知,古镇多位于岛屿内部,多沿河流分布;新镇位于岛屿沿海地区。(2)根据材料信息“古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材”可知,古镇传统建筑多坐北朝南,根据图示信息可知,该地位于北半球,坐北朝南利于采光;古镇传统建筑多依山而建,可以很好地利用山地地形,提高土地利用效率;建筑物排列紧密,可以节省建筑空间;根据图示信息可知,古镇传统建筑屋顶坡面较大,当地降水较多,利于排水;建筑材料为天然石材和木材,当地为山区,便于就地取材。(3)有利影响:根据材料信息可知,该岛屿古镇与新镇并存,能够提供多种多样的旅游资源,吸引更多的游客;新镇多为现代建筑,生活设施完善,能够提高旅游体验和舒适度,提高游客的游览体验;新镇的旅游相关配套设施完善,能够提高旅游资源环境质量,提高游览价值;古镇为传统建筑,能够提供独特的旅游资源,有利于保护旅游资源的独特性。不利影响:古镇配套设施和生活设施不完善,人口大量流失,不利于传统建筑的保护和旅游经营活动的开展;古镇人口流失,不利于传统文化的传承和发扬。

综上,依据三道题的分析,可以形成以下解题导图:

(一)审明题目,明确解题困境

在地理解题之前,学生应仔细阅读题目材料及设问,明确具体的困境出现在哪里,是哪一知识板块,还是具体的知识点,为答题指明前进的方向。

(二)结合情境,综合分析困境

明确解题困境后,学生积极调用已有的知识,挖掘题目“隐喻”情境,将已掌握内化的知识与地理新问题之间建立有机的关系,多角度多维度分析解题困境,建立地理事物各要素之间的关系网,形成清晰的“解题脑图”。

(三)精炼表达,有效组织答题

学生有了“脑图”的雏形后,根据题目设问涉及的问题点,合理精准地组织地理专业用语,将解题以文本的形式呈现出来,最终解决“答题困境”。

三、地理解题困境的应对策略

(一)问题教学,厘清知识障碍

问题式教学以“发现问题”和“解决问题”为要旨,在解决问题的教学过程中,教师应引导学生运用地理的思维方式,建立与“问题”相关的知识结构,并能够由表及里、层次清晰地分析问题,合理表达自己的观点。

教师在地理教学中关注问题教学,问题设计是先决条件。地理问题应与实际的生产生活相联结;“问题”是基于“情境”的思考,要调动学生的学习积极性,激发学生的学习热情,建议教师在实施“问题教学”时候关注以下方面:(1)设计问题前要考虑学情,找到学生学习的最适宜发展区。(2)紧紧围绕地理知识点设计问题串珠,构建知识间的内在联系,有机地形成学习体系。(3)将完整问题和对应情境呈现给学生,引导学生开展学习前充分理解“情境+问题”。(4)不断鼓励学生对问题产生质疑,要有批判性思维。在“问题”引导下的知识学习,才能赋予学生最深刻的学习体验,进而构建有自我特色的“地理知识结构”。

(二)表现性评价,化解心理障碍

表现性评价是指对学生在真实情境中完成某项任务或任务群时所表现出的语言、文字、创造和实践能力的评定,也指对学生在具体的学习过程中,所表现出的学习态度、努力程度及问题解决能力等的评定。要精确评价学生在地理学习过程中的表现,使得学生愿意去深入学习地理,教师应关注表现性评价在学生学习中的运用,包括教与学的目的是什么、学生在学习中扮演的“角色”是什么、教师应该设置何种“情境”、学生学习后形成怎样的“表现”和“成绩”。如此,再经历这个过程,学生投身其中,才能不断地进行地理问题的探索,从而化解“畏难”的心理状态。

(三) 变式训练,解除思维障碍

学生解题能力较低还有一个重要的原因,就是知识迁移能力较差,针对这一情况,教师应做“解题系统”变式练习。教师在日常教学中要善于归类,把学生容易出错的地理题型进行汇总,然后形成“系统小练”,让学生多次训练,总结解法,形成解题思维;这样可以使学生避免“踩雷”,从而提升学生学习质量。

(四) 解题反思,消除习惯障碍