这沓草稿承载的不仅仅是收藏与研究

杜维善(又名杜颢)先生,杜月笙第七公子,海内外著名古钱币收藏与研究大家。1991年起至2012年,杜维善、谭端言伉俪先后8次向上海博物馆捐赠4000多枚、2000多个品种的丝绸之路古国钱币,其中不乏海内外极其珍贵品。上博为此专辟“杜维善、谭端言中亚古币专室”陈列捐赠藏品。

本文作者董存发与杜维善先生有着深厚的交往和师生之情。自2010年起,董存发旅居温哥华,十余年来多次当面访问杜先生,整理出版了《杜维善口述历史》《我的父亲杜月笙和杜府旧事》,在杜先生指导下撰写发表一些古钱币文章。2020年3月5日,杜先生猝发心梗入院抢救的前两个小时,还在与董存发分享泰国筹码钱的最新研究发现。2021年10月疫情期间,杜夫人按照杜先生遗愿,将最后一批捐赠的丝路古国钱币828枚,委托董存发亲自送至上博。今年3月7日是杜维善先生逝世四周年,董存发根据杜先生留下的研究草稿、资料及藏品等整理成文,并在《中国收藏·钱币》刊发,借此深切缅怀这位钱币收藏大家。

图1 钱币收藏大家杜维善先生

图2 杜维善筹码钱研究手稿

在近代泰国(古称暹罗)博彩和货币历史上,曾经有一种源于中国制造的瓷质筹码,或称为筹码代用币,英语说法有Porcelain gambling coins,Porcelain money,Porcelain coinages,Porcelain counters,Porcelain tokens(以下简称为“筹码钱”)。关于筹码钱的产生有不同的说法,根据2012年出版的《暹罗钱币:从扶南到第五世王朝》可知:筹码钱最早产生于阿瑜陀耶王朝(Ayutthaya,1351年至1767年),在19世纪中叶前的扎克里王朝拉玛三世时期(Rama III,1824年至1851年),利用前朝设计使用的筹码钱,重新批量制作,并加以丰富完善,用于赌场筹码,后来在周边店铺作为小额货币流通使用。1875年,尽管官方宣布其非法,但是民间一直延续使用,直到1916年关闭赌场后才被禁用。瓷质筹码钱是中国制瓷技术的一项具体的特别应用,带有海上丝绸之路古国钱币的明显特点,反映了中国文化在东南亚的巨大影响。

欧洲率先掀起收藏研究热

泰国瓷质筹码钱的收藏研究热,起源于19世纪末的欧洲。这之中,最著名的研究者当属哈默尔(P.S. Hamel),其曾于1881年至1887年担任荷兰驻曼谷领事。荷兰巴达维亚艺术与社会研究学会提出关于泰国瓷质筹码钱的11个问题,哈默尔根据自己的收藏和研究,作了最著名的回答。他在卸任后的1887年,把在泰国收藏的627件珍贵物品捐献给了莱顿的荷兰民俗博物馆,其中的瓷质筹码钱就有400多件。哈默尔回答的问题,归纳起来主要体现在以下三个方面:

第一,筹码钱的用途和行用范围。起初主要是用在领有执照的赌馆,作为可以兑换金银的小额筹码和找零;后来,人們也用于小额基本的流通;而每种筹码只在该赌馆主的势力范围之内适用,有执照的赌场有权利铸造筹码钱、开附属赌场。所以,这些筹码钱在曼谷和其他地区都在使用。

第二,筹码钱的开始行用和停止。其最早应该是1821年开始合法使用的,直到1875年法律宣布停止使用。不过在之后很长时间里,这种筹码钱曾以各种形式在赌馆和赌馆主势力范围内继续使用。

第三,筹码钱的制造者和生产地。筹码钱是由领有政府颁发执照的赌馆馆主下令制作并使用的,最初是在曼谷用红陶制作;后来改用铜、铅和玻璃;再后来是用陶土或者瓷土烧制,最后的瓷质筹码钱是由中国生产的,也有一些是在欧洲制作的。

自从哈默尔公布了关于瓷质筹码钱的问答,特别是他捐赠的收藏品展出后,欧洲掀起了一个瓷质筹码钱收藏研究的小热潮。

德国古钱币研究专家拉尔夫·阿尔绍夫(Ralf Althoff)出版的研究专著中指出,瓷质筹码钱在欧洲最早出现于1878年的朱奥思·冯诺伯特收藏拍卖目录上,并列举了在泰国国王朱拉隆功(Chulalongkorn,1868年至1910年)时期发现的16枚瓷质筹码钱,但只有目录没有图片。1879年,由约瑟夫·哈斯撰写的第一篇专题学术研究文章发表,题目就是《暹罗钱币》,他累计收集了890个不同品种的筹码钱。1889年,德国莱登大学中国研究中心主席古斯塔夫·施莱格泰教授发表了德文的《暹罗和暹罗中国筹码钱》,精心研究和描述了147枚不同形状、颜色、大小和文字的筹码钱。

这股收藏研究热持续到1895年,随后就降温了。1911年,英国人冉姆斯登(H. A. Ramsden)收集出版了第一本暹罗瓷质筹码钱的专著《暹罗陶瓷及其筹码钱》(Siamese Porcelain and Other Tokens),书中以形状和材质排序,列出345种不同的筹码钱,并配有图片。这本专著至今仍是研究者必读的著作之一。1932年,瑞吉纳尔·李梅(Reginald LeMay)在《暹罗钱币》(The Coinage of Siam)一书中提出,到目前为止共收集到的暹罗筹码钱大约有2000余种。此后80多年,暹罗筹码钱收藏和研究没有特别的进展。

1995年,阿尔绍夫出版了专著,共收录1359枚不同材质的筹码钱。其中的1至39号分别是金属铁、铅、铜和玻璃材质筹码钱,40至1349号都是陶瓷质未施釉和施釉筹码钱,1350至1359号是螺钿或珍珠类材质的筹码钱。全部配有清晰的彩色图片和多种编排目录及说明,采用了中文首字排序方式,把同一赌馆发行的筹码钱放在一起,书写出筹码钱正反面的中文文字,便于对比研究。更为重要的是,阿尔绍夫罗列出了26种仿制品并加以说明(第1334-1349号)。

笔者认为,暹罗筹码钱是世界钱币史上绝无仅有的现象。“最初的筹码是用金属铸造,但成本太高,曾改用玻璃质,但玻璃易碎,行用不便……玻璃质地的筹码很快被淘汰;最后决定用瓷质筹码……这种瓷质筹码最早在苏各泰(The Sukhothai Kingdom)和萨旺卡洛(Sawankhalok)二地烧制,后来基本全部都在广东潮州枫溪一带烧制。”(杜维善:“海上丝路货币概述”,选自杜维善著、董存发整理、宋捷编辑《海上丝绸之路钱币要览(东南亚编)》。)

成为暹罗货币体系一部分

18世纪,中国移民与暹罗当地的融合度和影响力迅速增加。在这些定居的中国人中,有商人、学者、医生、艺术家。他们在暹罗的经济社会生活中具有影响力,并被上流社会认可。按照荷兰东印度公司18世纪记载:暹罗民族英雄郑昭(Phra Chao Tak)是第二代中国移民,得到了泰国皇室的认可。自郑昭之后,中国移民空前增长,18世纪到19世纪中国移民人数达到了高峰。移民在带来技术、财富的同时,把一些文化传统和习俗一并带了进来。

暹罗赌馆早期使用当地的货币子弹钱或者海贝(图3),但是很容易丢失或者塞在缝隙里。这时候,扁平形状的筹码就显示出优势了,开始时是金属筹码,主要是铜质、铅质和银质的只见于早期赌场,实物罕见(图4、5)。形制图案设计等都是当地或者印度风格。由于成本太高,又改为玻璃筹码(图6)。但玻璃易碎,最后选择了瓷质筹码。具有中国特点的瓷质筹码钱就诞生并流行起来,在用作筹码的功能之外,还在赌馆主影响的区域乃至其他地区作为小额货币或者“找零”流通起来。

图3 早期铅质贝币

图4 铅质八边形筹码钱

图5 铜质花边型筹码钱

在暹罗货币历史上,共有七种货币流通。包括贝币(Cowrie shells)、子弹钱(Bullet money)、筹码钱(Gambling tokens)、外国钱(Foreign coins)、金属代用币(Metallic tokens)、 八进制钱币(Octuple flat coins)和十进制机制币(Decimal currency)。19世纪末期到20世纪,除了贝币之外,以上六种货币都是法律认可的流通货币。其中与本文探讨的主题筹码钱关系最密切的是子弹钱。

子弹钱是最具有泰国地方特点的银质钱币。其名称的来历有两种解释:一是试图模仿海贝的形式,这是泰国最早使用的货币;另一说法是源于公元1000年左右南亚、东南亚戴手链的习俗,子弹钱类似手链上穿的珠子的形式。暹罗钱币收藏研究者柯瑞萨(Ronachai Krisadaolarn)认为,通常而言,大约在1240年左右,泰国中部平原以北的苏各泰王国的兰甘亨国王(King Ramkhamhaeng,1275年至1317年)统治时期,首先发明了子弹钱(Pot Duang,英文称为Bullets or Bullet coins),并设立不同分级和类别。也有证据证明,泰铢(baht)和salung重量单位早在14世纪晚期已经广泛使用。14世纪末,阿瑜陀耶王国的第二任国王纳梅宣(Ramesuan)开始使用子弹钱;而15世纪中晚期的苏各泰王国,海贝仍然是主要的支付货币;但是,在苏各泰文献中,1536年才第一次记载子弹钱为标准的金属货币。欧洲人的文献中记载,16世纪早期的阿瑜陀耶王朝开始使用以重量记值的金属货币(子弹钱)体系;在阿瑜陀耶王国境内,钱币使用除了子弹钱之外,还有用于贸易交易与博彩赌博的筹码钱。

18世纪中后期,中泰血统的地方城邦君主郑昭继承阿瑜陀耶衣钵,建立吞武里王国(Thonburi Kindom),最后统一其他王国,形成泰国历史上第三个统一王朝,继续使用子弹钱。1857年,扎克里王朝从英国引入机器,开始制造机制钱币。1886年正式禁止使用子弹钱,但在实际流通中,仍然广泛使用,后来与政府推行的金属机制币的兑换逐渐贬值。1897年,开始使用十进制,陆续取代之前一直使用的八进制。1908年正式实施十进制货币,直到1908年底,子弹钱全部转换为机制币。

由于子弹钱纯粹是手工制作,工序复杂,产量不足。所以同时并行的主要是金属代用币(包括私人贸易钱)和赌博的筹码钱,以及一些外国银币。

拉玛三世时期重新启用阿瑜陀耶时代的筹码钱,新制作的金属、玻璃和瓷质筹码钱被投放使用。筹码钱尽管在法律上不是流通货币,但在实际使用中已成为货币体系中的一部分。

重新审视筹码钱

根据我们的收藏,结合欧洲学者对筹码钱的研究,有以下几个问题需要重新探讨:

第一,筹码钱的禁用问题。按照柯瑞萨观点,1857年,扎卡里王朝正式接受英国女王赠送的铸币机,开始制造机制币,随后官方开始禁用筹码钱,但实际上一直在民间使用;1893年筹码钱被禁止在赌馆使用,1916年赌馆被关闭,筹码钱的使命结束。根据保罗·万东森(Paul L.F. van Dongen)和李利安博士(Nandana Chutiwongs)關于暹罗瓷质赌博用品与筹码钱的研究,1862年政府颁布法令,使用机制币和纸币作为正式的货币。1875年,政府宣布停止使用小额瓷质筹码钱(Pees,泰语,指瓷质筹码)。实际上,在这以后几十年,瓷质筹码钱依然作为小额货币在流通,这一点就连哈默尔也承认,在那样一个法律体系不完备的社会,既得利益集团的势力远远超越法律。瓷质筹码钱由于其特殊的信誉和作用,顺应市场填补了子弹钱和海贝之间的空白,起到了小额零钱的流通作用。

图6 玻璃质地筹码钱

第二,筹码钱的制作地。泰国收藏和研究暹罗钱币的柯瑞萨和米哈拉瓦(Vasilijs Mihailoves)提出:瓷质筹码钱是由暹罗当地的中国赌馆主在中国或者暹罗本地制作的。根据我们之前的研究,与钱币专家杨槐的考证及其他佐证,可以认定瓷质筹码钱是在广东枫溪制作的。阿尔绍夫在书中列出的一枚钱(第650号),面是“钱”字(单位),背“得水”二字(图7),“得”在此作“赢”解,“水”是广东方言“钱”字解,因此可以进一步证明此钱是铸于广东,但也不能排除有一部分筹码钱是在福建烧制,给当地赌馆用。不过,“水”字到现在还是广东人日常用的地方俗语。有的筹码钱背面写有“地茂”两个字,地茂是广东话,原意是指那些出苦力人蹲在地上吃饭,延伸为街边小店的意思。所以地茂后来就是泛指那些受人们欢迎,特别是普通劳苦人们喜欢的街边小店。所以,这枚筹码钱背面的“地茂”字样,应该是指这个赌馆或者小店的名字(图8)。这说明,筹码钱跟广东来的移民和开赌场的人有很大的关系。

第三,筹码钱单位的由来和铸钱数量。银制子弹钱币是一个完整的货币体系,筹码钱承袭了子弹钱的部分面值单位,相当于泰铢(baht)辅币的salung,fuang,two-pai和one-pai几种面值,形成筹码钱的主要面值单位——钱(Salung)、方(Fuang)和宋派、派(Song-pai,pai)。但只限于小额方面,最高只是“弍钱”,这是用两枚“钱”作价,再小额方面的则比较少。

筹码钱的数量也反映了当时赌场的规模。不少存世瓷质筹码钱上书有“枫溪兴合店造一万粒”等字样,例如“协兴号记,枫溪兴合店造一万粒”,可以理解为枫溪兴合店给协兴号记的造钱数。兴合还与其他较小的公司如源记、kun记、利记等等合作铸钱。

筹码钱与子弹钱的异同

子弹钱和筹码钱作为暹罗钱币七大流通货币中最重要的两种,彼此之间有很多相似和不同之处。

首先,两种钱币存在着相似或相同部分:

一来,法律行用时间段非常接近。这两种钱币的最初发明、法律上的行用和流通时间段,以及最后禁用的时间,都非常吻合。如前文所述,主要是从阿瑜陀耶王朝到扎克里王朝时期,换言之是从14世纪到20世纪。

二来,有承袭关系且自成体系。两种钱币的部分面值单位一致,兑换比率相对稳定。例如前文多次提到的面值单位和名称,银制子弹钱是salung,fuang,two-pai和one-pai几种面值,而大多数的筹码钱面值是Salung,Fuang和two-pai。二者彼此之间的兑换,以及与银的兑换比率是相对稳定的。

图7 “得水”筹码钱,图片来自阿尔绍夫书籍

图8 这枚筹码钱背面的“地茂”字样,应该是指这个赌馆或者小店的名字。

三来,作为货币的功能相似。在钱币体系中,这两种钱币是日常生活和经济交往中重要部分,起到小额流通找零作用。换言之,它们主要不是用于大宗货物交易或者进出口贸易,而是用于日常使用流通的小额币种。而筹码钱还有在赌场使用的特殊功能。

再看这两种钱币的差异之处:

计量方式不同。子弹钱是以计重为单位,而筹码钱是以计值为单位,虽然这两种钱币的部分面值单位一致,但计量的方式完全不同。

计量名称不同。子弹钱的面值是采用泰国文字记述,而筹码钱既有泰文,也有中文,而且中文书写的居多。原因很简单,就是筹码钱主要的制作和使用,多数是在华裔区域,所以中文居多。根据明代程大位的《算法纂要校释》记载,筹码钱中文面值计量时,使用中国传统的商业账簿记账数码,后人称为“官方书数目字”,民间也俗称中国数字、中国数码。

制作材质不同。子弹钱只有金属银质,而筹码钱有金属、玻璃和陶瓷材质,特别是后期普遍通行的瓷质筹码钱。

最后一点也是非常重要的一点,这两种钱币所包含的文化内涵截然不同。子弹钱是典型的具有泰国地方特点的钱币,无论是其形制、制作、面值(例如铢的计值单位)、印戳(文字)和制作地点,以及流通范围等等,都很有泰国特点。而筹码钱受到旅居泰国华裔的影响,它所拥有的内涵一方面具有泰国的特点,比如文字、计值单位和兑换比率;但另一方面,它也具有鲜明的中华文化特点,表现在形制、文字、图案、印戳、诗词以及流通区域等等。子弹钱的形制是相对固定的几种形式,而筹码钱的形制却是丰富多彩的,与所有钱币形制不同,具有十分明显的个性化特点。

关于兑换问题

兑换是一个非常复杂但又避不开的问题。或许是因为筹码钱具有泰国和中国两种文化和文字,所以,很多学者包括欧洲学者几乎没有涉及到这个问题。下面試图探讨筹码钱与子弹钱的兑换、筹码钱与银子兑换,以及海贝、谷物之间的折算。

首先,兑换基于面值单位的承袭关系。前文讲到,子弹钱是泰国本土最主要的货币,而筹码钱在很多方面承袭并改进了子弹钱。筹码钱采用了子弹钱的面值单位,例如银制子弹钱的salung,fuang,two-pai,one-pai几种面值,而大多数的筹码钱面值是Salung钱(俴)、Fuang 方、Song-pai宋派和Pai派等单位。

其次,筹码钱与银、海贝等的兑换。泰国主要货币是子弹钱和海贝,前者以铢为单位(图9),后者以个数为单位,但都是对银的作价。铢是重要的计量单位,暹罗和寮国(老挝)北部所流通的银、铜银合金条形钱和饼钱都用这类标准,但一般都超过一铢,筹码上的“巴”是指海贝。筹码钱主要单位是钱、方和宋派三种,这三种称呼是泰国语,但因为行用者中不乏来自中国多地的移民,语言发音不同,故很容易混淆。

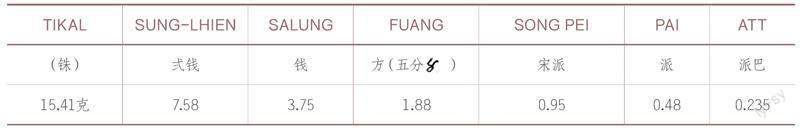

兑换准则基本稳定,但随市场上银价的变化还是会有一定的涨或跌。筹码钱、子弹钱、银、海贝和谷物之间有基本的兑换率:一两=16克银;一铢=15-16克银;海贝则是以个数为标准,1600枚等于一钱,相当于3.78克银。例如,子弹钱中一铢(TIKAL)等于15-16克银是标准重量,筹码钱中的Salung折贝1600枚,暹罗文用“钱”“俴”,中文用“百文”或“拾分”等于3.78克,即TIKAL的1/4,所以在赌场兑换是一粒一铢子弹钱可换四枚“钱”字筹码钱。具体兑换标准见右页两表。

图9 子弹钱一铢

总而言之,收集瓷质筹码钱是比较难的,因为作为一个科学的、有系统的收藏研究,必须把一个公司铸成某一种钱的过程与来龙去脉理清。譬如说某钱钱面的设计文字、釉色、形状、大小有没有变化,单是一个“钱”(单位)就很难收全,不用说收集钱、方和宋派三种单位的筹码钱。

泰国瓷质筹码钱的收藏和研究曾在欧洲风行数次,特别是在荷兰、德国等地,有专门的博物馆收藏研究。不过,在中国这方面的研究却很少论及。有一些国内外学者认为,这种瓷质筹码钱也用于对海外华工支付的劳动报酬,甚至在庄园或工厂等工作场所里可以作为代用币兑换物品。还有学者称它为“猪仔钱”,但这是对筹码钱不了解的看法,本文不作赘述。

总之,瓷质筹码钱这一特殊的历史钱币品种,是值得关注与研究的,其一方面是钱币史上不容忽视的一部分,另一方面也是海上外销瓷、博彩业等研究的重要实物证明。从中也不难窥到中国文化对泰国乃至东南亚地区的影响,包括中国传统的陶瓷工艺、诗词歌赋、宗教文化、传统习俗等。从某种程度上看,瓷质筹码钱也是海上丝绸之路发展中的一段历史缩影。

筹码钱、海贝和银(暹罗)的兑换表(杜维善研究总结)

子弹钱的平均重量

本文在写作过程中,參考了许多重要文献资料,其中包括柯瑞萨和米哈拉瓦著《暹罗钱币:从扶南到第五世王朝》,曼谷,2012年(Ronachai Krisadaolarn and Vasilijs Mihailoves, Siamese Coins From Funan to the Fifth Reign,Bangkok, River Books, 2012);阿尔绍夫等著《科勒-奥斯巴赫博物馆藏品目录卷II/3·早期货币和杰出的货币种类·暹罗瓷质筹码钱(1995)》,德国杜伊斯堡,1995年(Ralf Althoff, etc.Volume II/3 Primitive Currency and Extraordinary Kind of Money Siamese Porcelain-Tokens,DUISBURG am Rhein, Stadt Duisburg, 1995)。以上两本书籍乃海外暹罗钱币研究重要著作。

(注:文中配图除特别注明外,均为杜维善藏品,董存发摄。以上内容由董存发负责整理,不妥之处请指正。本文还得到钱币专家杨槐先生指正,特此感谢。)