蒸馏型花酒主要挥发性香气成分及其感官风味研究

刘睿童,刘秋云,唐东亚,王平刚,程玉鑫,李苑麟,黄永光*

(1.贵州大学酿酒与食品工程学院,贵州贵阳 550025;2.贵州花酒有限公司,贵州镇远 557700)

食用花卉(Edible Flowers)是指根茎叶花等各个部位均可被人食用的植物,通常具有药用、营养保健、美容养颜三大功能[1]。由于食用花卉的健康益处,一些欧洲国家和亚洲国家的人们将其用作制药原料[2]、食品和饮料[3]。随着亚太地区(中国、日本、印度)对于花卉产品(特别是食用花卉)的需求不断增长,预计到2027 年底花卉市场规模将达到36.5亿美元[4]。

玫瑰(Rosa rugosaThunb)原产于中国,在我国主要种植于华北、西北、西南地区,其初开花蕾和根可入药,具有理气活血、美容养颜之效。食用玫瑰相较于观赏玫瑰花型较小,目前主要用于制作玫瑰精油、生产玫瑰馅料和酿制玫瑰花酒等。金银花(Lonicera japonicaThunb)又名忍冬,属药食两用食材[5],其香气浓郁,具有清甜花香型香气特征,作为天然香料广泛应用于香料行业[6]。在中医领域,金银花1984 年被国家中医药管理局确定为名贵中药材之一,可制成中药饮片、中成药、药剂供人们使用[7],也多被制成凉茶、保健酒等供人们食用。2018 年,“贵州花香型白酒”团体标准T/GZSX 060—2019 出台,标志着目前花香风味蒸馏酒精饮料的生产在贵州省已具备较完备的体系。按制作工艺区分,花酒主要包括蒸馏酒、发酵酒、配制酒和浸泡酒4 种[8],其中前两者在贵州地区盛行。蒸馏法制作花酒的工艺与小曲白酒制作工艺类似,大致为落缸(加入花卉、酒曲、糖化酶、酵母等)→前发酵→主发酵→后发酵→蒸馏→澄清→过滤→装坛密封→贮存老熟→勾兑调味→成品。

当前研究聚焦于以粮食为原料酿造的蒸馏酒、果酒和葡萄酒等,而对以食用花卉为原料酿造的花酒鲜有人探索。马宇[9]利用顶空固相微萃取(Headspace Solid Phase Microextraction,HS-SPME)和GC-MS 联用的方法对金银花纯固态发酵酒的重要香气化合物进行分析,发现其风味与清香型白酒有相似性,主要挥发性风味成分有辛酸乙酯、芳樟醇、苯乙醇、癸酸乙酯、2-甲基丁醇等。胡晓燕等[10-11]通过自由基清除实验和铜离子还原法以未添加玫瑰花发酵的蒸馏酒为对照,发现添加了玫瑰花发酵的蒸馏酒的玫瑰香更浓郁,酒样中总酚含量、对自由基的清除作用和对铜离子的还原作用也相应增加。

GC-MS 是探究酒精饮料风味物质最常用的检测技术,通常用于测定低含量挥发性化合物,结合了气相色谱具有高效分离能力和质谱对未知物具有独特鉴定能力的优点[12]。因此,本研究以贵州花酒酒业有限公司生产的8 款花酒产品为研究对象,利用GC-MS和感官评价法分析比较了其主要挥发性香气成分和感官特性的差异性,期望为食用花卉蒸馏酒的香气成分研究及生产工艺改进提供借鉴或理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

1.1.1 酒样

选取贵州花酒酒业有限公司生产的“黔莼花”品牌产品共8款,具体信息详见表1。

表1 “黔莼花”花酒样品信息

1.1.2 试剂与仪器

试剂及耗材:氯化钠(分析纯)、二氯甲烷(色谱级),均购于上海国药集团;超纯水,由超纯水机(Labonova Direct Pro S)制备,购于Think-Lab Corporation 公司;

仪器设备:分析天平(FA1104),购于上海舜宇恒平科学仪器有限公司;气相色谱-质谱联用仪(Chromatec Crystal 9000 系),购于Fuli 公司;涡旋振荡器(Traveller),购于北京华锐捷科技有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 样品前处理

参考马宇等方法[9],吸取10 mL 已稀释至酒精度10 %vol 的酒样,加入3 g 左右NaCl 至饱和,加入20 µL 混合内标仲辛醇(终浓度9.15 mg/L)、乙酸戊酯(终浓度8.95 mg/L)、2-乙基丁酸(终浓度9.39 mg/L),加入2 mL二氯甲烷于涡旋振荡器中振荡3 min,静置分层后取有机相进行GC-MS 分析,平行试验3次。

1.2.2 GC-MS条件

GC条件:采用DB-WAX色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);检测器和进样口温度为250 ℃,不分流进样,氦气作为载气,流量2 mL/min,色谱柱初温40 ℃维持2 min,以3 ℃/min 升温到110 ℃,再以3.5 ℃/min升温至250 ℃,并保持该温度15 min。

MS 条件:电子电离源;离子源温度:230 ℃;传输线温度:230 ℃;电子能量70 eV;四极杆温度150 ℃;质量扫描范围m/z 25~550。

1.2.3 挥发性成分的定性和定量

本研究中有标样的化合物用外标法定量,无标样的化合物采用内标法定量。标准曲线法定量:以体积分数为10%的乙醇溶液为溶剂配制待测物标准液,并进行梯度稀释,分析条件与酒样分析条件相同。采用选择离子法计算各化合物的峰面积,以化合物与内标物的峰面积比为横坐标,质量浓度之比为纵坐标,建立相关物质标准曲线,进行全定量分析。根据样品总离子流图,结合NIST17a.L 谱库对不同样本中主要挥发性香气化合物进行鉴定,筛选匹配度达到85%以上的化合物作为主要香气成分,同时排除柱流失等干扰性化合物。以仲辛醇、乙酸戊酯、2-乙基丁酸为内标作为峰面积参照,采用内标法半定量计算其余组分含量。

1.2.4 感官分析

根据文献[13]方法,选取10 人对8 个花酒样品进行感官评价,分为香气和滋味两个维度。品评人员包括研究白酒风味的6 名研究生和具有10 年以上品酒经验的4 名老师(国家一级品酒师、省白酒评委)。经培训练习后,感官品评人员对花酒样品的香气,如花香、甜香、果香、醋香、曲香、草本/生青、粮香(小麦/麦芽)、发酵香(酒香)等香气和酸味、甜味、苦味、涩味、丰富度、柔和度、协调度、澄清度等感官强度进行评定,评定分数范围为0~5,0 分为未闻/感知到,5 分为闻/感知到的香气最强。取20 mL 酒样于白酒品评专用杯中,于室温下(20 ℃±1 ℃)进行感官评定,取所得分值结果的平均值做感官评价雷达图。

1.2.5 数据及图像处理

采用Microsoft Excel 2021 对数据进行分析;采用在线平台联川生物云平台(https://www.omicstudio.cn/)进行偏最小二乘(PLS-DA)分析;采用Origin 2021进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 不同样品主要挥发性香气成分分析

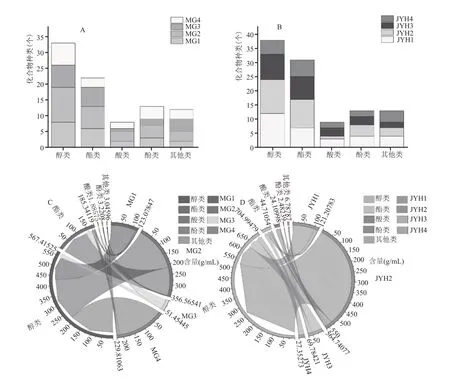

在8 个样品中检测到主要挥发性香气物质共计84种,其中醇类27种、酯类24种、酸类8种、酚类9 种、醛酮类5 种及其他类12 种。在含量上8 个样品的主要挥发性香气化合物均主要由醇类和酯类化合物构成,其次是酚类和酸类化合物。

图1 8个花酒样品主要挥发性风味物质种类(A、B)与含量(C、D)图

2.1.1 醇类

醇类物质在酒精饮料中含量较高且是形成酒体风味的重要化合物,通常绝大部分的醇经由糖类或氨基酸通过酵母代谢[14],通过埃尔希利途径(Erhlich pathway)和生物合成途径(biosynthesis pathway)产生。一般碳原子数大于2 的醇称为高级醇(higher alcohols),如异丁醇、异戊醇、2-苯乙醇等,其对酒精饮料的质量影响巨大,影响的积极或消极性取决于高级醇的浓度、香气强度以及酒精饮料的类型。在MG 组样品中共检出醇类物质21种,JYH 组样品共检出17 种。异戊醇(苹果白兰地香气)、苯乙醇(玫瑰香气)、2-甲基-1-丁醇(香蕉香气)在MG 组样品中具有较高的含量,在JYH 组样品中具有较高含量的是异戊醇和苯乙醇。总体而言,异戊醇、苯乙醇、2-甲基-1-丁醇均可赋予蒸馏酒酒体醇香、水果香、花香等特征香气。异戊醇是酒精饮料中最重要的醇,是高级醇的主要成分,也是白酒中主要的醇类物质和助香剂[15],其在MG4和JYH1、JYH2、JYH4 样品中含量最高,分别占65.63 %(MG4)、71.33 %(JYH1)、79.65 %(JYH2)、73.43%(JYH4)。2-甲基-1-丁醇呈现醇香、香蕉指甲油气味,在浓度低时呈现水果香和花香,在MG2 样品中占相对含量55.46 %。苯乙醇呈现一种类似花香的气味,在MG 组样品中含量(35.41 mg/L±10.35 mg/L)略高于JYH组(31.43 mg/L±29.06 mg/L)。香叶醇是MG3 样品中特有的高含量(64.81 %)醇类物质,其在香水工业中是主要的增甜剂,主要呈现盛开的玫瑰气味。

2.1.2 酯类

酯类物质可能是酒精饮料中最重要的化合物,其含量与比例影响酒体风格,主要由酒精发酵和蒸馏过程中醇类和有机酸的酯化作用生成[16]。在MG组样品中共检出酯类物质14 种,JYH 组样品共检出17 种。乳酸乙酯在所有类型的中国白酒中普遍以较高浓度存在,含量达到g/L 级,呈现水果、甜香、醚样香气,此次在8 个样品中也均检出较高的含量,且JYH组(19.40 mg/L±9.60 mg/L)略高于MG组(17.58 mg/L±13.10 mg/L)。琥珀酸乙酯是JYH组样品中特有的含量较高的酯类,在之前的金银花相关酒精饮料的研究中未见报道,本次在JYH1、JYH3 样品中测得含量较高,分别为15.95 mg/L 和15.44 mg/L,含量占比为44.46%和62.69%。

2.1.3 酸类

有机酸类物质也是经由糖类或氨基酸通过酵母代谢产生的,其既是饮料酒中的呈香化合物,同时也是呈味化合物,张志兵等[19]的研究表明,适量的有机酸可以增强苹果蒸馏酒的口感和味道。8个样品中共检测到酸类物质8 种,其中MG 组样品8 种,JYH组样品中3种。乙酸常呈现酸的、刺激性的、不愉快的气味,其物质含量在JYH组明显高于MG组,排序为JYH2(2.11 mg/L)>JYH3(0.98 mg/L)>JYH1(0.85 mg/L)>MG2(0.31 mg/L),其余样品未检测到。辛酸广泛存在于芒果、果醋、白酒和葡萄酒中,是MG 组样品中特有的物质,在浓度低时表现为水果香和花香,其在MG1 和MG2 样品中含量相对较高,分别为0.11 mg/L 和0.31 mg/L,含量占比分别为41.24%、22.30%。

2.1.4 酚类

挥发性酚类物质存在于所有的酒精饮料中,主要包含愈创木酚类、苯酚类、丁香酚和香兰素类等,较高浓度的酚类物质给人带来不愉快的气味而被称为酒体中的“异嗅物质”。本次在所有样品中共计检出9种酚类物质,浓度均小于0.1 mg/L,其中甲基丁香酚是8个样品种共有的酚类物质,按含量高低排序如下:MG2(0.69 mg/L)>MG1(0.57 mg/L)>MG4(0.27mg/L)>JYH3(0.13mg/L)>JYH4(0.12mg/L)>JYH1(0.05mg/L)>MG3(0.04mg/L)>JYH1(0.01mg/L)。

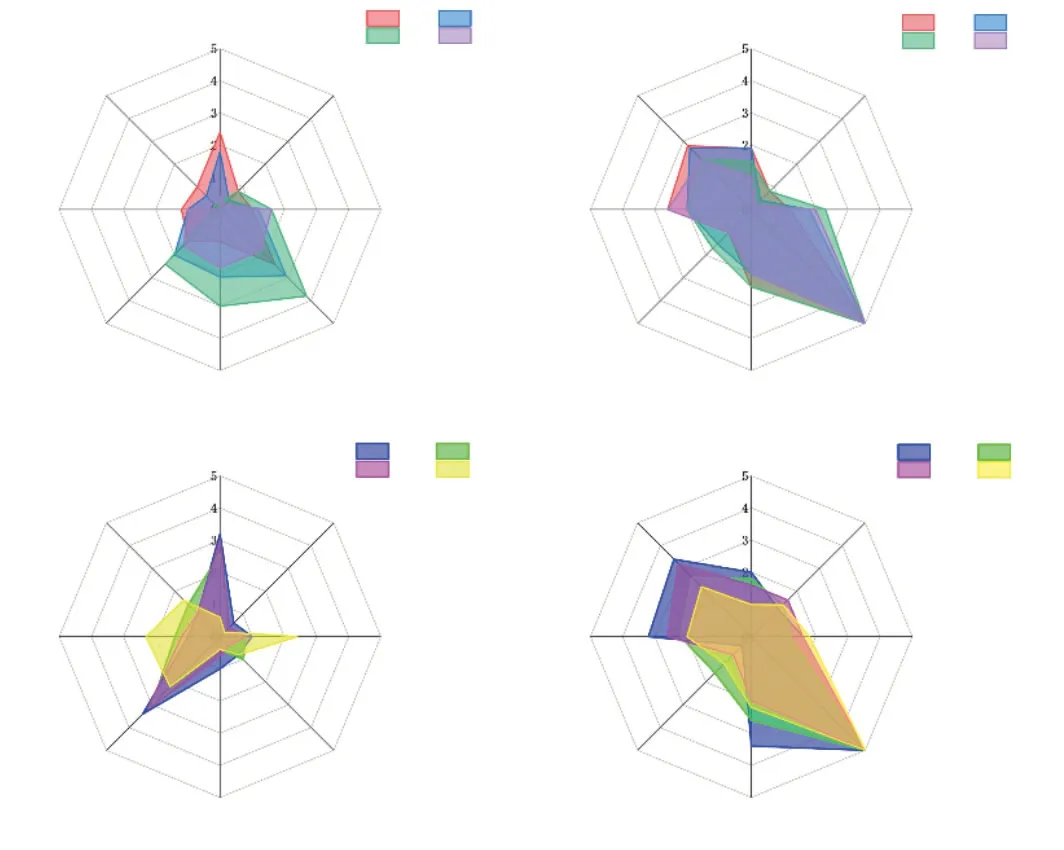

2.2 感官评价分析

10 名品评员对8 个样品的8 个香气指标和8 个滋味指标进行感官评价并打分,感官评价结果如图2所示。

图2 8个花酒样品香气与滋味感官评价雷达图

在香气方面,MG 组样品以花香为主,辅以甜香和果香,MG1 和MG2 样品香气层次较于MG3 和MG4 样品更为丰富。JYH 组样品的花香与草本/生青香气同样突出,这是由于金银花木本植物的特性决定的。JYH4 在甜香和酒香的表现上明显优于同组其他样品,推测是由于其原料中糖的占比远高于其他样品。

在滋味方面,两组样品在滋味方面的差异均要小于在香气方面的表现。值得注意的是,JYH4 样品的涩味感知要明显低于同组其余样品,这与其主要挥发性香气物质的种类与含量均为同组样品中最少相关。

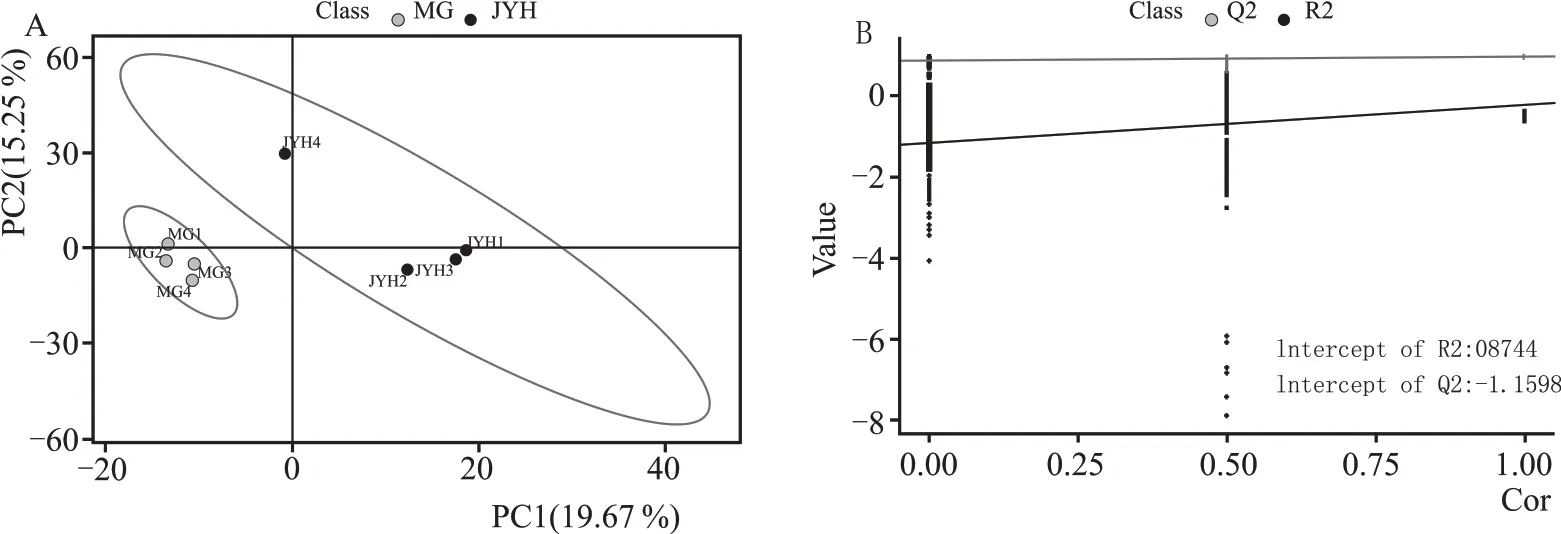

2.3 不同样品主要挥发性成分的PLS-DA分析

偏最小二乘判别分析(PLS-DA)是一种有监督模式的数据分析方法,在分析数据时已知样本的分组关系,更好的选择区分各组的特征变量,在对数据降维的同时建立回归模型,并对回归结果进行判别分析。变量重要性投影(VIP,Variable Importance in Projection)表示变量在主成分上的投影,VIP>1 被认为是具有显著贡献的。为了更好地对2 种花酒风味进行识别,利用从GC-MS 筛选出的数据进行PLS-DA 分析,R2为0.8628,代表本模型有较好的解释能力。由图3A 可看出,PC1 方向上有明显的组间区分,可以识别出MG 组和JYH 组样品;PC2 方向上亦具有较为明显的组内区分,这与JYH4 样品挥发性香气物质明显少于其他样本的实验结果相符。根据VIP>1,鉴定出7 种物质可以作为区分2 种不同原料的贵州花酒的特征香气化合物,分别为丁内酯(2.01)、乙酸(1.84)、琥珀酸乙酯(1.58)、香茅油(1.49)、2-甲基-1-丁醇(1.41)、DL-白氨酸乙酯(1.15)、二甲基苯甲醛(1.05)。

图3 基于主要风味物质的PLS-DA得分图(A)和模型检验图(B)

3 结论

本研究针对不同原料的2 种贵州花酒的主要香气成分进行研究,共鉴定出84 种主要的挥发性香气化合物,其中醇类27 种、酯类24 种、酸类8 种、酚类9 种、醛酮类5 种以及其他类12 种。其中MG组样品中含量较高的香气物质为异戊醇、苯乙醇、2-甲基-1-丁醇、乳酸乙酯、辛酸,JYH 组样品中含量较高的香气物质为异戊醇、苯乙醇、乳酸乙酯、琥珀酸乙酯和辛酸。其中,丁二酸二乙酯(呈熟苹果和依兰香气)在金银花蒸馏酒中检出补充了前人在金银花固态发酵酒香气成分方面的研究。2 组样品在感官评价中,在花香表现上体现了一定的相似性,较高强度的草本/生青气味是JYH 组样品的特征。其中JYH4样品在甜香和发酵香(酒香)的表现与其他样品较为不同。通过PLS-DA 的变量投影重要度分析确定了能够区分2 种不同原料的主要香气特征标志物,分别为丁内酯、乙酸、琥珀酸乙酯、香茅油、2-甲基-1-丁醇、DL-白氨酸乙酯和二甲基苯甲醛。