“五育融合”视阈下高职院校劳动教育的生发逻辑与实践路径

郑晓莉 吴章磊 孙建东

[摘要]随着国民生产总值的提高和经济社会发展的日新月异,新一轮工业革命必然会引起传统生产力与生产方式同高新技术科技的博弈,科教融汇、产教融合、创新发展等职业教育改革发展的新路径,逐渐成为人才培养质量提档升级的新赛道,随之开辟的新兴技术领域需要更多复合型的技能人才,职业教育应顺势而为、乘势而上,培养出能吃苦、敢担当、有理想、肯奋斗的能工巧匠、大国工匠。本文深度剖析劳动教育的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑,聚焦新时代落实立德树人根本任务的新阶段、新要求,研讨分析五育融合视域下劳动教育效能对技术技能型人才培养的正向作用与潜在空间,精准定位当前高职院校劳动教育实施过程中的短板、痛点及成因,制定优化策略,为高职院校全面深化和构建新时代的劳动教育体系提供理论基础和实践做法。

[关键词]五育融合;劳动教育;劳动精神;劳模精神;工匠精神

中图分类号:G711 文章标志码:A 文章编号:1672-0563(2024)01-0109-10

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2024.01.012

收稿日期:2023-09-22

基金项目:2022年度四川省社科规划项目一般项目“自媒体视域下四川省高校思政教育抵制网络历史虚无主义思潮侵袭的长效机制研究”(SC22B152);2022年度四川省社科规划项目一般项目“新时代四川高校掌牢意识形态工作领导权研究”(SC22B153);四川网络文化研究中心2021年度一般项目“区块链技术融入高校网络思政教育的路径研究”(WLWH21-5)。

作者简介:郑晓莉,助教,E-mail:932669485@qq.com;吴章磊,助教; 孙建东,讲师。

引言

党的十八大以来,职业教育发展迎来了空前势好的历史际遇期,随着习近平总书记在全国职业教育大会提出“职业教育前途广阔,大有可为”的号召,针对高素质技术技能人才的培养吹响了新一轮的冲锋号,面对后疫情时代的劳动者们,高职院校迫切需要构建和完善一套基于五育融合视域下劳动教育的体系化理论教学模式与项目化实践探索路径,使劳动教育能够在提升人才培养质量的过程中进一步发挥主体作用。

一、“五育融合”视域下高职院校劳动教育的学理阐释

(一)深刻理解劳动教育的时代内涵

实施劳动教育是为了让劳动者树立正确的劳动态度、培养科学的劳动观点,增强劳动者的身体素质、锻造其意志品质,以及更好地实现劳动者个人目标与社会发展的和谐统一。劳动教育在国民教育体系中的地位举足轻重,它是中国特色社会主义教育制度的重要内容。一个国家对劳动教育的重视程度和育人实效,直接呈现出了一个国家的精神面貌和社会风气。在全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的要求下,劳动教育的有效实施和高质量推进是全面践行“学思想、强党性、重实践、建新功”的生动体现。职业院校正是要通过开展以工匠精神为核心的劳动教育,来呈现出当代青年大学生的精神面貌和价值取向,这直接关系着如何答好“为谁培养人”“培养什么人”“怎么培养人”这一根本问题。

过去五年以来,我国的职业教育迎来了“前途广阔,大有可为”的历史机遇期,其核心竞争力、社会认可度、大众认知水平都出现了质的飞跃,在这样的形势下,高职院校势必应该加强劳动教育,全面贯彻落实党和国家的教育方针,提高人才培养质量。

(二)“五育融合”视域下高职院校劳动教育的内涵

自《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》全面公布实施以来,学校开展劳动教育得到了更多“上接天线、下接地气”的支持,各地区、各类型的大中专学校逐步形成了具有地域文化、校园文化和人文色彩的特色劳动教育品牌,高职院校的劳动教育迎来新的成长阶梯和高质量增长点。

1.劳动教育是实现“立德树人”根本任务的必经之路

劳动教育是马克思主义教育思想中国化的生动体现,是继承和深化中华优秀传统文化的具体实践,对于新时代的高职院校而言,持续巩固和做好劳动教育,更是坚持“为党育人,为国育才”的必然要求。经济社会发展离不开肩负时代重任的“大国工匠”和“能工巧匠”,只有深刻认识劳育在“树德、增智、健体、育美”中的基础地位和纽带作用,切实普及和形成“劳动是一切幸福的源泉”的统一认识,努力探索和实践形式多样、内涵丰富的劳动教育载体,不断优化和完善科学有效的综合评价体系,才能真正实现高素质的技术技能人才培养质量提升。

2.劳动教育是实现“五育融合”的必然要求

党的十八大以来,中华民族从站起来到富起来,正逐步迈向强起来的民族复兴新征程,在此之下,经济社会的发展必然引起教育方针政策的变革与完善,“五育融合”的综合育人模式也逐渐彰显出更具时代性特征的强大动力,制度化、体系化地构建劳动教育同“五育融合”的职教体系是高職院校探索实施劳动教育成效的必由之路。

二、“五育融合”视域下高职院校劳动教育的逻辑分析

(一)“五育融合”视域下高职院校劳动教育的生发逻辑

1.“五育融合”视域下高职院校劳动教育的理论逻辑

在高等职业教育阶段,劳动教育和技能培养紧密相连,高职院校在培养高素质的技术技能人才时离不开以劳动教育为载体和纽带的劳动教育体系,这是由“劳动”本身就与“生产”有着密切联系的关系所决定的。因此,新时代的高职院校要提高人才培养质量,巩固、加强和创新劳动教育理念、资源、方式、载体是必要之举。

2.马克思主义劳动价值观是劳动教育的理论基石

在中华民族五千年的悠久历史中,一直有着“勤劳节俭”的传统美德。中国人从农耕文明进入到经济现代化,“劳动”是不可或缺的精神力量和内生动力。自古以来,中国人民就崇尚以勤劳的双手创造幸福的生活,这恰恰是“劳动是一切幸福的源泉”中国化的精辟阐释。“劳动”作为一种共同的社会意识,是推动社会发展与进步的精神内核。

3.习近平新时代中国特色社会主义思想赋予了劳动教育新的历史使命

习近平总书记曾在2020年的全国劳动模范和先进工作者表彰大会上阐释出了这三种精神的科学内涵,分别是“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献的劳模精神”“崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神”“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神”,并强调它们“是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现,是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力”。

因此,高职院校作为锻造和冶炼青年工匠、大国工匠的熔炉,不断探索实施高质量的劳动教育,激励更多青年学生传承和弘扬新时代的工匠精神,既是国情使然,更是贯彻落实党的教育方针的重要举措。

(二)“五育融合”视域下高职院校劳动教育的历史逻辑

从1958年至1999年,党的教育方针强调的是教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合,这一历史时期劳动教育聚焦的是劳动生产教育,關注的是学生的体力劳动;随着教育为社会主义现代化建设服务的需求不断增加,单纯的体力劳动已经不足以满足社会全面进步的精神文化需求,从而促使体力劳动开始向融入思想教育的技术劳动转变,这一时期,学生不仅要通过劳动教育增强体质,更要通过劳动教育活动培育热爱劳动的思想意识、掌握劳动的基本技巧,实现了世界观与方法论的有机结合。

党的十八大以后,劳动教育经过不断的演变和发展已经在国民教育体系中站稳了脚跟。无数实践经验证明,促使劳动教育改革更好地服务于经济建设中心,必然需要培养出大量具备热爱劳动精神、秉承艰苦奋斗意志的新时代劳动者,这也是劳动教育被纳入学生综合素质全面发展的历史缘由。

从“十三五”到“党的十八大”,劳动教育经历了“实践探索”“顶层设计”和“大力推进”三个重要阶段,习近平总书记在全国教育大会上明确指出,“把劳动教育纳入社会主义建设者和接班人的总体要求,构建德智体美劳全面培养的教育体系。”,并出台了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》。可以说,从一开始的“摸着石头过河”到建章立制再到全面贯彻落实,劳动教育的育人体系不断健全、育人载体不断丰富、育人模式不断优化、育人评价不断完善,其育人成效和地位更加凸显、明确。

(三)“五育融合”视域下高职院校劳动教育的实践逻辑

站在党和国家发展的宏观层面,培养高素质的复合型技术技能人才是关乎国家经济建设和社会发展的命脉,高职院校作为“青年工匠的摇篮”,其承担的时代使命之重更是不言而喻。

1.劳动教育有助于培养高质量的技能技术人才

劳动教育在学生“德智体美劳”的成长体系中,往往更具可操作、见效快的特点,学生在进行劳动学习、劳动技能掌握、劳动实践的过程中所掌握的理论知识点、技能技巧与职业教育培养学生练就精湛技艺、培育职业理想的目标殊途同归。所以,高职院校在加强劳动教育的过程中更要探索“人岗匹配”“赛教融合”,以实际工作场景为蓝本来提高学生的综合素质和专业技能,从而使学生尽早感知和适应职业环境,养成职业素养。

2.劳动教育有助于提高学生的综合素养

职业教育归根结底实际上是一种“就业教育”,社会经济发展需要什么样的人才,职业院校就培养什么样的人才,这其中唯一不变的要义就是,“具备扎实的业务知识、掌握精湛的专业技能、拥有较高的综合素养是职业院校学生的立身之本”,而劳动教育恰恰是其中的黏合剂和纽带,因为只有通过不断地亲身实践才能实现阅历的丰富、技巧的熟练和素质的提升,达到“知行合一”。通过加强劳动教育,能够让学生在知劳动、懂劳动、会劳动、爱劳动的过程中,形成职业院校学生应有的职业素养,这也是对学生进行职业生涯规划教育和就业价值观引导的重要途径。

3.劳动教育有助于增强社会经济发展的动能

改革开放至今,工人阶级在各个领域的呕心沥血构筑了共和国繁荣富强的基石,无数能工巧匠和大国工匠用辛勤和汗水缔造出了一个又一个中国奇迹、世界奇迹,其中,职业院校培养技术技能人才功不可没。随着全国上下掀起了“职业教育前途广阔,大有可为”的时代浪潮,劳动教育在职业教育中厚积薄发的强大动能已经成为经济社会发展不可或缺的重要力量,正是通过持续深化改革和加强劳动教育,才让职业院校向基建、制造、工业等众多实体经济领域源源不断地输送出高素质的技术技能人才。

三、“五育融合”视域下高职院校劳动教育的现状分析

党的二十大报告深刻阐明,构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平人才培养体系的坚定决心与系统谋划,是新时代全面推进劳动教育的根本遵循和行动指南。所以,精准把握和全面了解劳动教育在高职院校落实落地、走深走实的具体措施和成效,对形成融合贯通、高质量高水平的劳动教育体系至关重要。

(一)现状

1.大学生劳动意识薄弱,劳动价值观存在偏差

随着第一批“00”后学生步入大学,他们的思想状态、言行举止、学习生活也进入了“半社会化”视野,他们以独生子女居多,出生在经济社会飞速发展、媒体信息渠道迸发的新时代,其思想观念更加复杂、个人自主意识更早萌发,对于“劳动”和“劳动精神”的认知却更为“肤浅”。多数学生甚至在进入宿舍集体生活之前没有独立完成过家务,依然将“劳动教育”等同于“惩罚性”措施。在手机自媒体、抖音、互联网已经无孔不入的时代,追逐流量明星和娱乐圈新闻的他们,对于“劳动精神”“劳模”的认知更是微乎其微。

2.重视程度不高,劳动教育体系尚未形成

实现高校劳动教育目标,发展高校劳动教育,其关键在于构建和实施高校劳动教育课程[1]。当前,仍有部分中小学、高校没有开设劳动教育课,即便有,绝大多数的授课教师都是兼职教师,没有涉足劳动教育专业背景的教学经历;劳动教育缺乏体系化的教材,劳动教育课程标准缺少与人才培养方案的共融,劳动教育教案缺少与之相匹配的统一标准。

3.教育形式单一,劳动教育实践还有待加强

劳动教育涵盖了多种道德品质的共融属性,任何品格和情操在附加劳动教育的作用下都能赋予更加真善美的文化内涵和精神风貌,这就意味着各育都可以把劳动作为自己的教育素材和意义来源[2]。但是当前劳动教育课程多理论化、书本化,没有紧密结合生活实际让学生做到知行合一,劳动教育同志愿服务、社会实践等青年热点话题具有很高的契合度,劳动教育的形式和载体需要创新化和多元化。

(二)原因

1.对劳动教育价值观念的认知有偏差

新时代的劳动教育,是指需要帮助受教育者养成正确的劳动习惯,使其树立正确的劳动价值观的教育,这也是当下思想政治教育的教学目标之一[3]。但随着“科技改变生活”的快节奏、便利化、数字化转变,大学生的思想状态和生活方式也随之发生了巨变。在经济全球化、信息化和大数据时代,学生能够掌握和持有的信息媒体渠道数不胜数,这对高校加强思想政治教育和价值观引领带来巨大挑战,主流媒体在青年学生中的阵地遭到各方冲击。

一方面,家庭和社會环境并未形成较为普及的劳动教育观念,尤其是家庭层面,绝大多数90、00后子女都存在着一定程度的“娇生惯养”,加之社会上的新闻舆论尤其是娱乐圈的一些非正向引导,导致一定群体的年轻人没能树立科学、健康的就业观,没能养成对“劳动精神”和“劳动者”的尊崇和尊重;另一方面,部分学校至今仍然将“劳动教育”作为一种违纪转化教育,使学生一开始就对“劳动教育”产生了误解和抵触。种种原因,都导致了当前学生的劳动意识和劳动素养普遍较差。

2.对劳动教育体系的构建不完善

传统职业院校思想政治教育评价体系讲究数量与分数,因此,其考核评价标准存在严重的单一性[4]。“五育”是一个相互关联、相互渗透、不可割裂的统一整体,既相对独立各有特点,又密切联系彼此[5]。当前,不仅仅是职业院校,劳动教育顶层设计较弱、内涵建设不够的现象依然存在。职业教育作为一种就业教育,首先应当打破劳动教育课程体系“孤掌难鸣”的尴尬境地,劳动教育作为一种通识教育,应当紧密结合各专业建设的人才培养方案和目标,以劳动教育服务、带动专业学习;其次,劳动教育绝不能仅仅停留在劳动方式和劳动形式上,职业教育理应率先、主动挖掘劳动教育中的正向价值观,大国工匠、劳模、“五一劳动奖章”获得者,可以说劳动教育尤其和职业教育密不可分,其中涉及的无私奉献、爱岗敬业、精益求精、追求卓越的精神更是一种生动的体现,这些都能赋予劳动教育更鲜活、更温暖、更亲近的生命力和导向型;再者,劳动教育课程没有选齐配强师资队伍和教学资源,这直接导致学生既无法在理论知识层面产生师生共鸣,也无法在躬身实践的过程中实现师生共情。

3.对理论和实践的有机融合不透彻

当前,仍有一部分学校将劳动教育作为一种“课堂教育”,学生认知劳动教育的所有来源都只有科任老师、书本和教室,在设置劳动教育教学大纲和课标的过程中没有与之相匹配、相统一的实践活动内容,从而导致学生在认知劳动教育上多留于书本和形式。

实际上,劳动教育的有效实施必然离不开理论与实践的相统一,强调劳动与教育相结合[6],只有理论没有实践,是“纸上谈兵”,而只有实践没有理论,又是白费力气。因此,职业院校既要加强青年学生知识素养的提升,又要注重技能实践的锻炼,二者之间缺一不可、相互平衡。

四、五育融合视域下高职院校劳动教育的优化策略

职业院校加强和做好新时代的劳动教育,必然要做好科学的顶层设计和充分的内涵建设。

(一)构建“五育并举”的职教特色劳动教育体系[7]

运用诊断改进的工作思路,可以在高职院校的人才培养过程中将劳动教育具象化为“五育并举”的具体目标,即让学生在接受劳动教育、参与劳动实践的过程中取得一项荣誉、掌握一门技术、爱上一项运动、培养一项兴趣、养成一项爱好,从而将劳动教育用学生看得懂、听得见、摸得着的方式贯穿到在校学习和生活的各个方面,在潜移默化中形成和掌握科学的劳动教育价值观和方法论。

1.构建“职技融通”、工学一体的劳动教育课程体系

在课程设置上,要健全一个课程体系,统筹中高职劳动教育课。在“职技融通”的背景下,全过程贯通联动实施劳育,要体现劳动教育课程在不同学段、不同层面教育对劳动素养的要求的层次性;要体现中职与高职培养目标发展不同的梯次性;要注重家校社紧密联系,实现学习与工作的贯通,工学一体;要注重将劳动安全、卫生教育等内容纳入劳动教育课程实施之中,一体化发展。

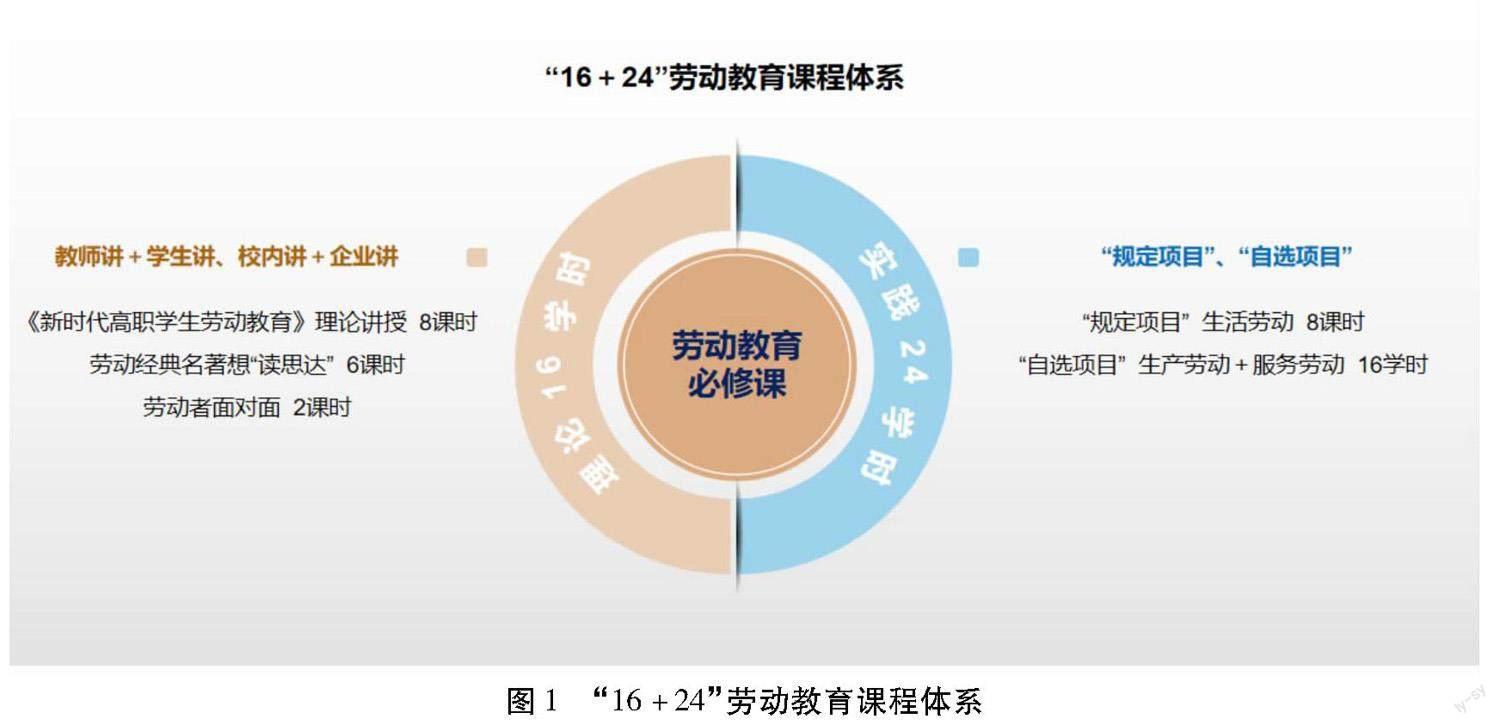

首先,紧紧围绕“一核心”“两主线”“四目标”建构劳动教育课程体系。以“劳育必修课”为核心,发挥课程劳育主渠道作用,认真开好、开足这门课。从“理论课程”“实践课程”两条主线推进,以培养学生“懂劳动”“会劳动”“爱劳动”“擅劳动”为目标,建立有机衔接、互为补充的“16+24”劳育课程体系(图1),强化知行合一劳动理念,实现劳动教育全覆盖,让每一个学生都能参与到劳动教育活动中来。

其次,打破年级、专业限制,构建贯穿学生成长发展全过程的劳动环节。高职一年级是劳动价值观的进阶培育,除了进一步的学习劳动教育理论外,教师还要组织学生进行劳动专著的读思达,让学生真正的懂劳动。高职二年级要鼓励指导学生参加各类技术技能比赛,尤其是创新类比赛,加强劳创融合,提升劳动技能,高职三年级要注重劳动创造纵深化拓展,开展就业指导、模拟招聘等活动,指导学生参加企业实习,实现学习与工作的贯通。

2.选齐配强一批劳动教育名师和组建工作室、教研室

一是建立劳动教育教研室。统一教师队伍,落实集体备课,设定章节课程组,专人专章教学。二是建立“校内+企业、社区”“劳模+工匠”劳动教育师资库。开展劳模、工匠进校园。三是选齐配强专业师资队伍。四是将劳动文化与校园文化、专业文化、工匠文化有机结合。充分利用学院文化建设阵地,营造符合学生认知规律和个性特点的劳动教育校园语言环境和文化氛围,比如将专业相关劳动元素和劳动语言上墙,融入技能大赛、专项检查等宣传标语中等。五是建立劳动教育学生特色队伍。从学生中来,到学生中去,充分发挥优秀学生的榜样作用,推进全方位、全过程育人。

(二)整合多措并举的协同育人资源和创新工作方法

紧紧围繞新形势下的技能人才培养目标、途径和内涵,立足不同的岗位需求、生源特征、学龄阶段,构建“教学+实训+实操”相互协同的劳动教育结构;同时搭建与之相匹配的劳动教育考核评价管理体系,成为学生综合素质评定中的必须项,科学完整而全面地反馈学生接受劳动教育学习的理论成果和实践水平,设置劳动素养学分并纳入毕业必修选项。

1.发挥劳动教育的主导作用,构建协同育人格局

构建“家—校—社—企”四位一体的协同育人空间格局,切实发挥劳动教育的主导地位,致力于形成从“个体个性”向“大众共性”的格局转变,不断拓宽劳动教育实践育人途径。

首先,在学校层面,学校要统筹设计劳动教育育人体系,完善人才培养方案和课程体系建设,依托校园公益周、“五月”劳动教育主题月、校社共建志愿服务、暑期“三下乡”寒假“返家乡”、校外实践育人基地等活动平台和建设资源,丰富劳动实践载体,提升劳动育人质量。

其次,在家校联动层面,家庭的教育环境是开展劳动教育的启蒙之地,而父母更是帮助孩子扣好“尊重劳动、珍惜劳动、热爱劳动”第一粒扣子的人生导师。一是家长要转变自身的观念和态度,尤其是在看待高职院校职业教育综合素养和劳动教育本身之间的关联的问题上,应当紧紧抓住“职业教育就是就业教育”这一核心关键点,认准劳动教育在提高孩子自身综合素质、树立科学的就业观念、提高就业竞争软实力和硬实力的隐性动力,从自己先认可“劳动教育”,树立科学的劳动教育价值观做起;二是家长转变人才培养的观念,不把学分和成绩作为学生在校表现和成长是否优秀的唯一标准,不把就业后的收入高低作为衡量孩子是否成功的唯一指标。学校要建立家校联合培养的家庭劳动责任清单,设置形式多样、内涵丰富的家务任务,并将家庭劳动成绩单纳入在校劳动教育综合测评指标,让学生在完成家务的同时学会感恩和珍惜,从而提升学生的劳动认知、劳动意识和劳动情感,使其成为具有良好劳动习惯和较高劳动情操的时代新人。

再次,在社会企业层面,要多为职业学校学生提供参观、交流和顶岗实习的机会,这样一方面能够帮助自身及时获取高素质的技术技能人才,同时也能在承担社会责任的同时提升自身的企业形象。高职院校培养的学生更符合企业的实际用人需求,高质量的毕业和就业同时也关乎了社会的稳定和经济的可持续发展,从某种程度上说,高职院校为企业培复合型的青年学生,企业通过运营管理最大程度地发挥学生的潜能从而产生经济效益,最终带来的社会满意度和贡献度是企业与高职院校的双赢。

最后,优化外部育人空间。当今社会,志愿服务、社会实践等社会性工作对高职院校学生而言至关重要,这是帮助职业院校学生,尤其是高职学生真实接触社会、面向基层、走向一线的最好契机和平台,也是高职院校检验人才培养质量、找准自身短板、提高社会美誉度和贡献度的最佳路径,良好的社会共育环境是链接高职院校与社会的桥梁和纽带,它能够最高效地提供人才评估、最直接的补全教学短板、最大限度地拓宽育人空间。

就社会培育层面而言,学校要善于整合校内、外资源,如校企合作单位、产业学院、订单班等,主动加强校企合作和产教融合,尤其是通过建设设施齐全的实践基地为一体化教学打下坚实的基础,为高职院校真正提供最接近就业环境和生产车间的劳动教育场域。学校可将学生参与校外志愿服务和社会实践活动纳入学生综合素质测评,鼓励学生带着在校期间的所学所闻积极投身“乡村振兴”的时代热潮,走乡间、听乡音、访民情,为人民群众办实事,到祖国和人民最需要的地方绽放青春的绚丽之花,在奉献中实现自己的人生价值。

2.强化劳动教育的育人价值,注重“知行合一”

高职院校在开展劳动教育的过程中应注重学生的“知行合一”,将尊重“劳动”“劳动者”“劳动精神”和掌握劳动技能置于同等重要的位置。

第一,要制定全面、系统的劳动教育管理制度。持续推进“五育并举”综合育人评价体系,充分结合专业文化、工匠精神和校园文化,制定符合高职院校办学特色和人才培养目标的劳动教育管理制度,在“三全育人”的大学工框架之下,充分挖掘和调动每一个职能处室、每一个教学单位、每一名教职员工的育人职责和主动性,让劳动教育的实施和开展既高屋建瓴又落地有声。同时,劳动教育不仅要纳入学生的综合素质测评,更要将劳动教育的标志性成果纳入部门的目标考核。

第二,要充分发掘、大力弘扬新时代的劳动精神、劳模精神和工匠精神。劳模精神、工匠精神作为劳动精神的集中体现与人格化表达,是中国共产党人精神谱系的重要内容,是社会主义精神文明建设的重要文化资源[8]。要将“名师进校园”“百师下百企”“工匠云课堂”等行之有效且学生喜闻乐见的活动常态化、时效化和制度化,让高职院校学生厚植技能成才报国的人生目标和远大理想,将在“中国制造和中国智造”中涌现出了能工巧匠、先进事迹同专业建设中的工匠精神深度融合,并以此成为教育引导学生懂劳动、会劳动、爱劳动的精神内核,使每一名学生在翻开每一本劳动教育读本时能够与典故共鸣,在走进每一处劳动实践基地时能够和时代共情,从而真正发自内心地转变对产业工人、劳动者的认识,并以自己能够成为其中的一员作为勤学苦练的奋斗目标。

第三,职业教育与劳动教育密不可分。实训和实践基地可以为在校生的劳动实践提供场所,尤其要注重培养高职生的职业荣誉感和爱岗敬业的劳动态度,既要积累工艺生产的直接经验,还要沉淀无私奉献、精益求精、追求卓越的匠心。

3.做实“五育融合”,提升育人质量

第一,以劳树德,需要充分发挥职业院校思政教师的专业能力,做好课程思政,要在潜移默化中将劳动教育变成日常教育,让劳动像呼吸一样成为学生生活的常态,从而在思想上形成肌肉记忆和普遍的价值认同,让劳动教育脱掉“闻之色变”的外衣。

第二,以劳增智,需要真正落实具有高职院校职教特色的劳动教育体系,从教材、教法、教师三个层面共同发力,让学生始终拥有源源不断的优质劳动教育资源,并将掌握劳动教育知识和技能,作为同语数外等通识类科目和专业课程同等重要的一项考核。

第三,以劳健体,赋予劳动教育更加丰富的载体、形式和内涵,充分把握青年喜闻乐见的方式和内容,让劳动教育走出教室、走进操场、走进社团、走进社区,让劳动教育实践活动成为青年学生在朋友圈和抖音的热搜。

第四,以劳育美,大力挖掘和弘扬校园里的典型人物,从物业保安、食堂大妈、保洁阿姨,到科任老师、学校名师、劳模工匠,通过新媒体平台、摄影作品、讲座分享等做种形式讲述他们的劳动故事,积极传递正能量,让学生切身实际地感受到,通过劳动自己也能找到人生出彩的机会、通过劳动自己也能成为受人尊敬的人、通过劳动能够以己之长既帮助他人又奉献社会、通过劳动能够实现自身成长与家国同梦。

五、结语

剖析和探索“五育融合”视域下高职院校劳动教育的生发逻辑,是追根溯源劳动精神的必要途径,是进一步贯彻落实新时代党的教育方针的重要举措,是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求。在中华民族大步迈向第二个百年奋斗目标的新征程中,高素质的产业工匠和劳动者对于经济社会发展的作用至关重要,探析劳动教育在加强青年学生思想引领中的作用,选齐配强师资队伍、优化整合育人资源、促使家校社企协同共育发挥出劳动育人的最大效能,关乎着高职院校能否培养出合格的社会主义建设者和接班人。有理由相信,培养更多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的青年学生,传承和弘扬新时代的劳动精神、劳模精神和工匠精神,必然会掀起新一轮的高职院校劳动教育革命,“五育融合”视域下的高职院校劳动教育生发逻辑与实践路径探究,也一定会成为职教人重点攻克和突破的新赛道。

参考文献

[1] 刘冬冬,张卓.高校劳动教育课程:价值意蕴、现实境遇与消解路径[J].教育理论与实践,2023,43(15):7-11.

[2] 宋以国,李长伟.劳动教育何以融通五育——一种解释性的理论互关框架[J].教育理论与实践,2023,43(16):3-10.

[3] 钱瑞娜,郑静,李保营.新时代劳动教育融入职业院校思想政治教育的探究[J].现代职业教育,2023(12):13-16.

[4] 王亮,郝盼.工匠精神与劳动教育双融入加工制造类课程研究[J].现代职业教育,2023(12):21-24.

[5] 申秀梅.“五育”并举高职院校强化劳动教育的实践探索——以大连枫叶职业技术学院为视角[J].继续教育研究,2022(9):96-101.

[6] 郑萌萌,陈颖琴.“五育融合”背景下高校劳动教育的实践探索[J].井冈山大学学报(社会科学版),2022,43(6):90-96.

[7] 肖芬.“五育融合”视域下高职院校劳动教育存在的困境与实践路径研究[J].湖北开放职业学院学报,2022,35(20):35-37.

[8] 庞申伟,马璟琦.劳模精神融入时代新人培育的三维路径探析[J].青年学报,2023(3):64-70.

[9] 王东颖.构建新时代高职院校劳动教育体系的生发逻辑及实现路径[J].中國职业技术教育,2021(25):86-91.

[10] 王晓玲,赵波.人工智能背景下新时代大学生劳动教育的培养路径[J].现代职业教育,2023(11):89-92.

[责任编辑:付丽萍]

Logic and Practical Path of Labor Education in

Higher Vocational Colleges from the Perspective of

“Integration of Five-Dimension Education”

ZHENG Xiaoli,WU Zhanglei,SUN Jiandong

(Chengdu Industry and Trade College,Chengdu 611730,Sichuan)

Abstract: With the increase in gross domestic product and the rapid development of the economy and society,the new round of industrial revolution will inevitably lead to a competition between traditional productive forces or modes of production and high-tech technology.The new paths of vocational education reform and development,such as the integration of science and education,the integration of industry and education,and innovative development,have gradually become new tracks for improving the quality of talent cultivation.Consequently,the emerging technological premises require more versatile and skilled technical talents.Vocational education should seize the opportunity and cultivate skilled craftsmen and artisans who are hardworking,responsible,ambitious,and willing to strive,in line with the trend and demands.This paper conducts an in-depth analysis on the theoretical logic,historical logic,and practical logic of labor education.It focuses on the new stages and requirements of implementing the fundamental task of cultivating moral character in the new era.It discusses and analyzes the positive effects and potentials of labor education effectiveness in cultivating technical and skilled talents from the perspective of integrating the “Five-Dimension Education” .The paper accurately identifies the weaknesses,sore points,and their causes in the implementation process of labor education in current higher vocational colleges,and formulates optimization strategies.It provides a theoretical basis and practical approach for the comprehensive strengthening and construction of a labor education system in higher vocational colleges in the new era.

Keywords: integration of Five-Dimension Education; labor education; work ethic; model worker spirit; craftsmanship spirit.